我国一流大学基金会运行效率及影响因素研究

作者: 熊思奇 赵军

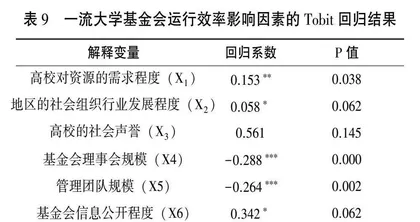

摘要:研究基于DEA模型和Malmquist指数分析国内一流大学基金会2016-2020年的运行效率,并运用Tobit模型解析其影响因素。研究结果表明,“双一流”建设实施以来,一流大学基金会Malmquist指数逐年上升,但运行效率仍有不足,DEA距前沿面存在一定差距。地区社会组织发展程度、高校对资源的需求程度、基金会信息透明度对基金会运行效率有显著正向影响,理事会及管理团队规模对基金会运行效率有显著负向影响,大学社会声誉对基金会运行效率有正向但不显著影响。最后基于研究结论,提出提升一流大学基金会运行效率的若干建议。

关键词:一流大学基金会;运行效率;BCC模型;Malmquist指数;Tobit模型

一、问题的提出

随着高等教育内涵建设和“双一流”建设的双启动,高校财政的压力指数不断上升[1],“过紧日子”成为一种常态。社会成本共担理论指出,高等教育的预算开支应该由各利益相关方共同承担[2]。在此背景下,国内大学基金会应运而生并蓬勃发展。近三十年来,基金会的资金体量不断突破、筹资模式不断完善、投资理念不断更新、内部治理专业化程度不断提升,基金会发展进入到黄金期。[3]截至2022年4月,国内以大学为发起人的基金会共有647家,大学基金会接收的捐赠超1800亿元,仅大额捐赠在2021年就超过100项,协议总额近200亿元,达到历史新高。[4]然而,国内大学基金会在数量和体量迅速增长的同时,也面临着自身增值能力差、“马太效应”显著、运行效率不足等发展问题。

根据理性选择理论,捐赠方对于大学基金会的信任是有风险的[5]。出于理性的考虑,基金会需要主动进行自我评估并实行内部监督,以确保组织的利益目标与捐赠人保持一致。根据委托代理理论,大学基金会缔约各方的目标函数时常出现偏差,而信息不对称与合约失灵使得这一问题难以低成本解决[6],因此委托方需要通过对组织进行效用评估,以确定未来的捐赠决策。同时,大学基金会不同于传统的校内行政部门,缺乏有效的测评手段以评估自身效益。如果可以评估其运行效率以展示发展成果,则更有助于基金会获得多方相关主体的支持,形成与外部环境的良性互动。因此,如何对大学基金会的运行效率进行测算,发现问题并提出相应对策,是当前大学基金会研究的重要议题。

大学基金会的运行内容主要包含内部治理、投资增值、公益支出,不同的学者从多个方面测度基金会的效率。贺斯琪通过资金运行效率研究基金会的资金使用、监控以及保值增值问题。[7]卡普兰(Kaplan)认为非营利组织的运行效率可以通过其公益使命和目标的达成来测度。[8]李琳等从公益支出的角度衡量大学基金会组织绩效[9]。在研究方法上,如何有效评价社会组织的绩效仍然处于争议之中。[10]李宇立通过因子分析法从资源运营能力、基金项目运行效率和组织内部管理效率等多维度测评公益基金会的运行效率。[11]高孟立采用平衡记分卡模型,通过层次分析法测评对专家的调研问卷,最终形成一套基金会的效率评估体系。[12]黄振瑞通过数据包络分析法,对非营利组织的综合效率及敏感度进行分析。[13]

上述可见,已有研究模式和研究方法对于基金会效率的评估,均更加侧重于对各具体维度的测算,然而大学基金会因为其高校事业单位和社会非营利组织双重身份,其效率评价往往忽视在人员配备、资金和固定资产等领域的投入要素,例如现有投入是否产出不足、高产出是否存在投入浪费等问题。如何实现大学基金会的效用最大化,值得探究。因此,本研究通过DEA模型和DEA-Malmquist指数,从投入和产出角度测算2016-2020年“双一流”建设前后大学基金会的运行效率。同时,以DEA测算值为因变量构建Tobit模型,分析影响运行效率的内外部因素,以期拓宽大学基金会绩效评价理论,并为提升教育基金会运行效率提供建议和路径选择。由于国内一流大学教育基金会在治理水平和资产规模等方面处于业内领先水平,因此本文将研究范围聚焦在“一流大学”的建设高校。

二、研究设计

(一)研究模型

1.传统DEA模型。数据包络分析(Data Envelopment Analysis,DEA)是一种通过对比多个同类单元之间投入和产出组合,以衡量其相对效率差异的分析方法。由于DEA具有适用范围广、原理相对简单的特点,特别是在分析多投入多产出的情况时具有特殊的优势,因此自1978年提出至今广泛用于分析各行业的效率问题。该方法无需考虑函数关系的具体形式,而是通过对数据的分析,由所有决策单元(Decision Making Units,DMU)共同确定最优前沿标准线,从而实现对某一决策单元(DMU)的有效性评价。大学基金会运行效率是由多项投入和产出共同影响的,很难确定其生产函数关系,因此适合运用DEA方法进行分析评价。考虑到大学基金会规模报酬可变,样本差异较大,本研究采用BCC模型对各大学基金会的运行效率进行静态分析。设定模型如下:

2.Malmquist指数。BCC模型属于针对某一最优生产前沿面进行的静态分析,如果需要考察和观测2016-2020年“双一流”建设启动前后我国大学基金会的动态效率,则需要借助曼奎斯特指数(Malmquist)。曼奎斯特指数又称全要素生产率指数(TFP),是由瑞典的Malmquist 于1953年提出。在规模报酬不变的情况下,全要素生产率指数可以提炼出技术效率变化指数(EC)、技术进步指数(TC);当规模报酬可变时,技术效率变化指数(EC)又进一步提炼出纯技术效率变化指数(PEC)、规模效率变化指数(SEC)。全要素生产率指数数学表达式如下:(3)为全要素生产率指数与各分解指数的关系,进一步对比各分解指数的变动状况,可以分析大学基金会全要素生产率增长(下降)的驱动因素,进而为提升大学基金会全要素生产率提供思路。其中,技术效率变化指数表示综合效率水平的变动,包括组织管理水平和技术水平的发挥(由纯技术效率变化指数反映)、规模经济效益(由规模效率变化指数反映);技术进步指数表示技术创新的变动或科学技术的提升。

(二)指标构建和数据说明

大学基金会的根本职能是利用其市场地位为大学提供发展所需要的资源,因此其运行效率最终表现为对大学的“输血”能力。由于各高校办学历史、分布地域、发展定位、扶持政策等外部环境差异,以及高校治理结构、基金会治理水平等内部环境不同,导致各大学基金会的“输血”效能存在差距。因此,需要从各大学基金会的投入与产出角度分析资金对于支持学校发展是否达到相对最优化。基于大学基金会的运行机制,本文采用改进的柯布-道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数[14]Y=M1KαLβM2构建投入产出模型。其中,Y为产量;K是资本投入;L是劳动力投入;M1代表宏观环境因素,如行业发展、企业决策;M2代表微观环境因素,如:财务制度、内部治理、岗位人员的安排等。

1.投入指标。理论上,大学基金会的净资产都可以用于支持高校发展,因此将净资产作为资本投入指标。《基金会管理条例》规定,必须具有专业稳定的工作团队以及严谨科学的治理团队。因此,大学基金会的人力投入包含全职工作人员及理事会、监事会成员,其中工作人员包括具有高校编制的工作人员以及基金会聘请的全职人员。与社会公益基金会不同,大学基金会的志愿者绝大部分由在校生担任,数据不可得且为兼职性质,因此不计入大学基金会的人力投入。最后,基金会的管理水平不仅影响基金的投资增值,同时组织建设、内部治理、风险控制等管理水平也影响公益项目的运行效率,因此本文将基金会召开决策会议的次数,以及为专业管理人员支付工资和行政开支作为管理投入要素。

2.产出指标。大学基金会作为高校下属部门,具有公共事业性质和非营利性社会组织的双重属性,其产出表现为为支撑高校人才培养、师资队伍、学科建设、社会服务等发展而设立的公益项目数量以及为公益项目支出的资金。具体投入产出指标见表1。

表1面板数据来自各基金会年度工作报告,以及通过各高校信息公开渠道申请得到的工作报告和财政预算总表。由于部分高校未成立基金会或成立时间较短,不满足本研究样本要求,整理剔除后得到38家高校基金会共190份样本数据。

三、实证分析

首先利用SPSS22.0软件对投入和产出变量进行相关系数检验,结果如表2所示。

从表2可知,净资产、人力投入、管理费用三项投入要素与公益支出、公益项目数两项产出要素的相关系数值全部大于0,且均通过了显著性检验,说明这些变量之间具有同向性,符合下一步测算要求。但是,理事会次数与其他变量之间并没有显著相关关系,因此剔除该变量之后可开展进一步研究。

(一)静态效率分析

设定投入型BCC模型,利用DEAP2.1软件对数据进行分析,得出2016—2020年间我国一流大学基金会的运行效率及其分解。各效率值年均结果如图1所示。总体而言,五年间大学基金会的综合技术效率、纯技术效率和规模技术效率指数的平均值处于0.51-0.90之间,大体上呈震荡的趋势,效率水平中等偏上。综合技术效率平均值为0.84,说明我国大学基金会的运行效率为DEA非有效。2016-2020年纯技术效率值均低于规模效率值,因此DEA非有效主要是由于纯技术效率拖累导致。38所大学基金会综合技术效率平均值的变异系数为0.34,离散程度较大,可见各大学基金会运行效率差异较大,这为研究其影响因素提供了必要基础。

为进一步了解一流大学基金会运行效率的具体情况,尤其是双一流建设前后大学基金会运行效率的变化,本文以2016年和2020年的静态效率为例进行分析。

1.两次DEA均有效的大学基金会有5家(见表3)。复旦大学、清华大学、中山大学、中央民族大学、厦门大学等5家基金会综合技术效率、纯技术效率和规模效率均为1,且处于规模报酬不变阶段,表明这些基金会的运行效率、投入产出的配置处于较好状态,是其他基金会学习的标杆。但是从五年均值来看,厦门大学运行效率没有达到最优状态,可见这家基金会在五年间的运行效率存在波动。

2.相对于双一流建设实施之前,DEA提高的基金会有20家,提高幅度最大的是北京师范大学基金会(见表4)。DEA持续有效以及相对提高的基金会占样本基金会的53%,说明双一流建设实施后,一半以上基金会的运行效率得到提升。2016年有17家基金会规模效率高于纯技术效率,到2020年只有6家基金会规模效率高于纯技术效率,说明大部分基金会综合技术效率的提升是由于纯技术效率的拉动。其中,重庆大学、武汉大学、华中科技大学、中国农业大学、山东大学5家基金会2020年的纯技术效率和规模效率均为1,DEA为强有效。中国海洋大学、北京航空航天大学、浙江大学、西北工业大学、北京大学等8家基金会2020年的纯技术效率均等于 1,规模效率不等于1,DEA为弱有效。此外,北京理工大学、南京大学等大学基金会的运行效率虽然有所提升,但是五年均值依然较低,分别为0.24和0.27,应当引起重视。

2016年有4家基金会处于规模报酬递减阶段,可能由于组织结构调整或管理制度不完善导致投入冗余而产出不足。2020年规模报酬递减的基金会只有2家,分别为浙江大学和北京大学,说明这两家实力强大的基金会要适当调控投入规模,优化管理体制以提高技术效率,而其他大部分规模报酬递增的基金会都要扩大资源的投入。

3.相对于双一流建设实施之前,DEA下降的基金会有13家。在双一流建设实施之前,这13家基金会中有5家基金会的运行效率DEA强有效,且达到规模报酬稳定阶段,上海交通大学、大连理工大学2家基金会的运行效率DEA弱有效。2020年导致这13家基金会DEA下降且无效的因素中,有8家基金会由于纯技术效率下降导致,因此要在管理水平、人员分配、内部机制等方面加强建设。

规模报酬递增的基金会数量从2016年的5家增加到2020年全部13家,说明这些基金会要适当扩大规模,增加公益资源的投入,以提升公益产出。