首轮“双一流”建设财政投入绩效:现状、矛盾和进路

作者: 郑方辉 扶健华 罗仙慧

摘要:“双一流”建设是我国面向世界、迈向教育强国的旗舰工程,也是政府财政投资高等教育的重点领域。基于全面预算绩效管理的要求,科学评价首轮“双一流”建设财政资金绩效,检验预设目标的实现程度具有重要的现实意义。基于结果导向和满意度导向,构建由投入决策、过程监管、目标实现、社会满意为维度的绩效评价指标体系,对西部G省首轮59个一流学科建设投入的财政资金绩效进行第三方评价,结果表明:资金绩效水平良好,但同时存在投入精准度不高、监管合力不足、教师满意度较低等问题。究其原因在于地方财力不足、教育收益外溢性强、监管形式单一、高校内部治理不到位等。弥补建设短板,有效提升财政投入绩效,应强化央地政府协同联动和优质资源配置的区域协调性,提高财政决策的精准性,深化放管服改革,持续推进高校治理体系和能力现代化。

关键词:“双一流”建设;教育财政投入;财政绩效评价;欠发达地区

一、问题提出及文献简析

(一)问题提出

“双一流”建设是我国积极面向世界开放竞争、迈向教育强国的旗舰工程。2015年,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(以下简称《总体方案》),统筹规划与实施“双一流”建设,以每五年为周期(2016年开始),通过“三步走”达成到本世纪中叶一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国的总体目标。为保证各阶段目标实现,《总体方案》明确了央地财政的支出责任,并强调要建立健全绩效评价机制,突出财政投入的绩效导向。

“双一流”建设作为国家重大战略决策,已纳入央地政府的重点任务,成为地方政府推进高等教育发展的“显绩”。首轮建设周期,基于“集中资源、重点突围”的思路,各地不断加大投入,强化政策的引领性和资源统筹能力,如广东省累计投入专项经费超过200亿元,并带动地市财政投入近200亿元,中西部地区各级政府投入建设资金超190亿元。财政投入既反映地方政府的努力程度,又凝聚了群众对获得高质量教育资源的期盼。如今,第一轮建设周期结束,社会各界对于巨额财政投入效果及建设目标实现程度倍加关注。2020年是首轮“双一流”建设收官及“第一步走”任务目标验收的交汇之年,运用财政绩效评价的理念方法对首轮投入进行评价既是现实需要,也是制度设计的内在逻辑。

基于大国办大教育的基本国情,“双一流”建设具有长期性、复杂性和系统性,尤其是面对经济增速放缓、发展动力置换、结构性区域失衡的现实场景,“双一流”建设财政供给能力与发展需求的矛盾日趋尖锐,驱使财政投入绩效提升成为现实选择。本文在此背景下,以西部G省首轮一流学科建设项目为研究对象,尝试运用财政绩效评价理念方法,构建建设资金绩效评价指标体系,评估财政投入绩效水平,剖析矛盾症结,进而提出绩效提升的实现路径及对策建议。

(二)文献简析

世界一流大学的竞争在一定程度上是建设经费的竞争[1]。1958年,John Vaizey通过对当时英国教育经费投入分析,提出了“教育成本”概念,将经济学理念引入教育评价领域。1972年,Elchanan Cohn从教育“成本-收益”的视角检视教育财政资源配置路径,形成了早期教育经费评价的思路框架。20世纪80年代,新公共管理理念为财政绩效评价嵌入了结果导向和满意度导向,赋予了基于预算民主的价值理性和作为财政监管的工具理性。经过几十年的发展,财政绩效评价已形成相对成熟的理论方法体系,“双一流”建设财政投入是财政教育投入的一部分,学界对其绩效评价有着广泛的讨论。涉及的主要问题如下。

一是评价体系及方法。苗连琦(2020)参照《建设方案》提出的五大建设任务和五大改革任务,设计由国家审计、主管部门作为异体问责主体,高校内部承建部门作为同体问责主体的双层“双一流”建设绩效审计问责体系[2];黄建元(2015)将高校“人财物”支出纳入“投入”范畴,将人才培养、科学研究、社会服务等结果性指标作为“产出”,呈现操作简便、相对直观的“投入-产出”指标体系[3];对于投入效率,学者们多采用实证方法来检验其显示度,并对“双一流”建设经费投入的整体配置效率、科研效率、教学产出效率等方面进行量化评价。

二是评价影响和结果应用。在“211工程”“985工程”效用递减的情况下,首轮“双一流”建设财政投入有效提升了高校学生满意度和学校声望,促进了教学科研质量的提高,对建设高校产生了明显的激励作用[4]。从区域间比较来看,游丽(2021)的研究表明,我国高等教育的区域间协同性有所改善,省际高等教育资源配置效率展现出较强的均衡性[5];但更多的研究认为,建设成效具有明显的区域异质性,“双一流”建设经费投入效率、技术效率呈现出从“西部-东部-中部”的递减趋势[6];许晓东(2021)指出,我国东部地区的高校科研效率领先于西部地区,地方财政支持力度对高校科研效率具有正向促进作用[7],苏荟(2020)的实证结果则与之相悖,高校科研效率为“西部最高、中部次之、东部最低”,处于经费投入冗余、科研产出不足的阶段[8]。

总体上看,学界普遍认为,“双一流”建设离不开强有力的政府财政投入支撑,已有的探讨大都采用“投入-产出”的分析框架,重点关注经费投入的经济性、效率性,较少涉及效益性和公平性,换言之,过多强化短期目标实现,从而背离内涵式建设的政策目标。同时,指标体系设计模糊建设绩效和建设经费绩效的差异,将产出效果等同于经费投入的整体绩效表现。由于凸显工具属性,忽视价值属性,监督评价大都属于财务评价或绩效审计,缺失对目标决策的纠偏纠错。党的二十大报告再次强调“办好人民满意的教育”,因为说到底,衡量“双一流”,建设效果及财政投入绩效,评价权在于人民群众,衡量终极指标在于人民满意。

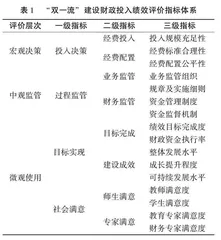

二、“双一流”建设财政投入绩效评价指标体系构建

指标体系决定绩效评价的科学性。遵循高等教育发展规律,展现出效益的多元性以及成果的滞后性、长效性[9]。构建“双一流”建设财政投入绩效评价指标体系是积极落实《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》中关于“建立健全绩效评价机制,提高科学性和公信度”的要求,也是开展绩效评价的前提。郑方辉(2020)等以结构主义的整体论和联系论为逻辑,构建了基于宏观决策、中观监管、微观使用三个层面的财政教育经费支出绩效评价指标框架,包含支出决策、过程监管、目标实现、社会满意四个一级指标[10],展现“决策、监管、执行”的全过程绩效评价。本文研究借鉴该评价框架,结合“双一流”建设的实际情况,确定评价指标体系方案(见表1)。

首先,针对宏观决策层。责任主体指向各级“双一流”建设主管部门,涉及投入决策和资金统筹分配,从顶层设计的角度回应“是否要投入、投给谁、投多少、怎么投”,反映政策制定的规划性和科学性,凸显决策绩效,对应“投入决策”一级指标。《实施方案》要求各级财政统筹安排“双一流”建设经费,“投入决策”维度关注决策科学性和论证合理性,具体表现为主管部门在经费投入和配置方面与“双一流”建设需求的适应性,以及决策论证程序的合法合规性。

其次,针对中观监管层。责任主体指向各级“双一流”建设教育部门、财政部门,涉及“双一流”建设及其经费监管,从过程控制的角度考察监管者的责任落实、管理成效,区分“业务流”和“经费流”监管,凸显监管绩效,对应“过程监管”一级指标。具体来说,教育部门负责“双一流”建设业务监管,除了定期组织高校自评、专家评估、过程监测等考核、监管手段外,还包含对高校开展“双一流”建设的业务指导;财务部门负责“双一流”建设经费的监管,通过管理制度、监督机制的建立,充分保障资金使用的规范性,为“钱怎么用、好不好用”提供了政策依据。应当说,监管绩效的实现依赖于行之有效的制度设计和清晰明确的主体责任划分,映照教育治理体系和治理能力现代化水平。

最后,针对微观使用层。责任主体指向“双一流”建设高校,涉及绩效目标实现和满意度提升。立足结果导向和满意度导向,检验实际效果产出和满意度,凸显使用绩效,对应“目标实现”“社会满意”两个一级指标。“目标实现”综合反映“双一流”建设绩效目标的实现情况,严格来说属于高等教育的业务评价范畴。根据《“双一流”建设成效评价办法(试行)》,“双一流”建设成效评价是对高校及其学科建设实现大学功能、内涵发展及特色发展成效的多元多维评价,综合呈现高校自我评价、专家评价和第三方评价等方式,相应设置整体发展水平、成长提升程度及可持续发展能力等评价内容。值得关注的现象是,在目前教育部门、第三方机构有关评价体系中,“目标实现”大都参考教育领域具有重要影响力的已公开的评价结果,对照政策文件中的总体目标,聚焦于对经费支持的高校、学科建设成效的整体发展水平、成长提升程度及可持续发展能力评价,并兼顾财政资金执行情况。“社会满意”维度是对“办好人民满意的教育”承诺的检验,师生作为“双一流”建设的直接受益方和知情者,被纳入评议主体的范畴,并融合教育专家、财政专家的评议。

三、“双一流”建设财政投入绩效现状

已有的研究表明,首轮“双一流”建设取得了预期的成效和进展,若干所高校和一批学科正逐步进入世界一流行列,我国高质量“双一流”建设体系基本形成,但同时也存在资源配置结构性失调、发展水平区域性失衡等问题。本文以西部G省为例,应用上述评价指标体系,通过问卷调查、深度访谈等方法获取第一手材料,开展评价实证。

(一)案例选择

G省具有沿海沿江沿边的区位优势。近年来,党中央赋予G省构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成“一带一路”有机衔接的重要门户的“三大定位”新使命。同时,作为欠发达区域,G省高等教育发展水平相对落后,全省人均GDP排名及每10万人口中拥有大学(大专及以上)文凭人数占比均处于全国末尾区间,人才缺口较大。2017年,教育部公布“双一流”建设名单,G省仅1所高校入选“世界一流学科建设高校”。同年,G省印发《统筹推进一流大学和一流学科建设实施方案》,但未设立财政专项支持。2018年,G省教育厅等四部门公布首轮省级一流学科建设名单,省内20所高校59个学科入选,建设周期为2018—2021年,省财政资金累计投入近25亿元。本文以上述59个一流学科(含培育,下同)建设项目为对象。G省地方财政收支矛盾较为突出,“双一流”建设进程较为缓慢,选择G省作为研究区域,能直观检视当前“双一流”建设及教育财政治理的薄弱环节,为进一步提高政策供给、财政配置的精准度和科学性提供参考。

(二)样本收集

本文研究的直接资料来源:一是公众满意度调查。通过线上问卷等方式面向59个G省一流学科教师发放调查问卷,问卷主要包含对2018—2021年G省“双一流”建设的政策措施、资源配置、教师发展及参与、建设成效等方面的满意度指标,根据每个学科专任教师数量的20%配额,共收回有效问卷1351份;二是深度访谈。通过走访、电话等形式对15名学科管理人员、学科专任教师开展半结构化访谈;三是来源于G省一流学科终期验收专家评价结果。

(三)绩效现状

1.宏观层:决策绩效

财政投入在调动学校投入经费支持“双一流”建设方面发挥了明显的积极作用,但力度有待强化。投入规模的充足性是一个相对概念,基于绩效评价的视角,应重点关注对目标完成和建设需求的保障水平。G省财政资金在首轮建设期内每年投入6.21亿元。

“从每个学科任务书申报情况来看,财政投入没办法满足学科发展和建设目标所需,几乎所有学科期望的财政投入都要远远高于实际投入。”(访谈编号:XDCW20221019)

同时,根据调查结果,41.08%的专任教师认为当前一流学科建设成效不佳归因于“财政投入不足”,在对“双一流”建设提出建议的教师中,有31.37%期望“加大财政投入”。另外,G省首轮“双一流”建设累计投入财政专项经费接近25亿元,带动建设高校投入自筹经费22亿元,占建设总经费的 47%,展现出较强的资金引领性。

财政支持受惠面较大,经费标准设置有待优化。G省共有38所本科类院校,其中20所高校入选G省首轮一流学科建设行列,覆盖率超过半数,表现出了较强的政策普惠性和资金配置的均衡性。G省结合建设层次和学科门类制定了资助标准(详见表3),从资助的学科数量和标准来看均呈现出“一流多、培育少”“理工农医类多、人文社科类少”的明显特质,其中G省财政共资助“一流学科”34个,占建设学科总数的58%,这在一定程度上摊薄了“重点建设”的财政资助规模,容易导致发展力量涣散。