高校辅导员学生信任度调查及其风险应对

作者: 孙志飞

摘要:学生信任是高校辅导员的职业价值得以实现的充要条件。调查结果显示,辅导员的学生信任度处于中等偏上水平,存在性别、身份、学科及学段等变量差异。回归分析表明,职业角色的管理权威性对辅导员的学生信任度产生正向显著影响,但解释力非常弱;学生与辅导员之间的人际关系、学生对辅导员职业素养的满意度、学生对辅导员职业能力的满意度对辅导员学生信任度的正向显著性影响较大,其中后两者的显著水平更为突出,是影响辅导员学生信任度的关键因素。这些因素也被确证是影响辅导员学生信任度的主要风险点,辅导员的学生信任水平在本质上与现代性相联,在系统环境上与学校信任文化相关,但根本原因在于辅导员的职业素养与能力不能满足或有效满足学生的发展需求。学生信任的强化与维护是一个系统工程,高校与辅导员应加强现代性反思,注重学生信任的风险应对。

关键词:现代性;高校辅导员;学生信任;影响因素;风险应对

一、引言

信任是在长期的社会交往中形成的“对某人期望的信心”[1],或者“对抽象系统(技术知识)之正确性的信念”[2]。作为复杂性的简化机制,信任是人类社会生活的基石,“每一天,我们都把信任作为人性和世界的自明事态的‘本性’”[3]。然而在现代性条件下,社会的不确定性逐渐增加,人们的风险意识显著增强,信任危机已经成为民众普遍的社会心态。[4]在流动的现代性中,“现代性的酸”渗透于社会各个场域中,高等教育无法避开现代性及其衍生的社会信任风险。[5]近年来,因学生管理、教师德行、师生关系异化、学术不端、办学质量以及机制改革等问题引发的舆情呈现爆发式增长,逐渐把高校推进了信任危机的漩涡。据人民网舆情数据中心统计,2020年涉高校全国重大舆情同比增加33%,较2018年增幅达到133%。[6]因此,有研究认为,我国高等教育存在典型的社会信任赤字现象。[7]

在这样的社会背景下,高校思想政治教育现代性已经成为当下思想政治教育学的前沿性课题,“其前沿性,是指思想政治教育现代性已经出现和将要出现的现实问题,需要予以重视和解释”[8]。辅导员的学生信任问题是思想政治教育现代性研究的重要范畴,它不仅是理论课题,更是实践课题。在高校的一般化信任氛围中,学生对辅导员的信任是最基础但也是最重要的一极。因为辅导员处在高校学生工作的最前沿,是学生健康成长的人生导师和知心朋友,是学生日常思想政治教育与管理的主导者和主攻手,是高校思想政治教育的关键队伍和骨干力量。学生信任一旦失落,教育管理将在学生中失去最基本的社会支持,思想政治教育也将由“双向度”浸润转向“单向度”灌输,难以入脑入心,更谈不上“实效性”。因此,深耕高校辅导员学生信任问题,不仅是高校思想政治教育现代性的客观要求,更是提升高校学生思想政治教育与管理实效性的必然举措。但综观现有的文献资料,相关研究尚未引起重视。以信任、高校辅导员作为条件在“中国知网”进行检索发现,国内文献仅有20余篇,其中在核心期刊上发表的仅有周春国、白仲琪、曹欢欢的《大学生对辅导员信任影响因素探究》和张晓林的《论辅导员的信任储蓄》两篇文章。这些研究主要囿于经验性总结和思辨性推理,实证研究与质性分析尤显不足,而且鲜有基于现代性的维度去展开研究。本研究期望通过问卷调查了解高校辅导员学生信任度的总体水平,并对学生信任度的主要影响因素及其潜在的风险点进行现代性分析,为提高高校辅导员的学生信任水平提供一些思考。

二、数据来源与处理

本课题组于2021年5月26日至2021年7月25日期间,依托问卷星软件采用滚雪球抽样和随机抽样的方法,对国内200多所高校1227名在校大学生进行问卷调查,内容主要涉及高校辅导员学生信任度的现状、影响因素以及存在问题等三个方面,共31个问题;为了保证调查的客观性,在运用SPSSAU软件进行统计分析的同时,采用半结构访谈法对发现的问题及成因予以探讨验证。

样本简况。从性别比看,男生占36.27%(445),女生占63.73%(782);从学生身份看,学生干部或曾经是学生干部占43.6%(535),其他学生占56.4%(692);从来源的学校类型看,“双一流”高校占10.84%(133),其他普通公办本科院校占44.25%(543),民办本科院校(含独立学院)占37.82%(464),高职或其他院校占7.09%(87);从专业背景看,文科类占39.77%(488),理工类(含农学医学)占41.48%(509),艺术体育类占15.16%(186),其他占3.59%(44);从所处的学段看,本科一年级占37.9%(465),本科二年级占27.79%(341),本科三年级占14.02%(172),本科四年级占11.08%(136),研究生占1.87%(23),其他占7.33%(90);从来源的区域看,涵盖了江苏、上海、浙江、安徽、广东、四川、河南等28个省(市)的院校,其中江浙沪样本占76.6%(940)。

数据信度。数据的可靠性首先源于调查对象对辅导员的了解度。在本次调查中,绝大部分调查对象表示了解自己的辅导员。在对预设问题“是否知道自己的辅导员是谁?”与“您了解自己的辅导员吗?”的回答中,98.45%的调查对象表示知道自己的辅导员是谁;83.22%的学生表示了解辅导员,其中“非常了解”的占14.43%,“比较了解”的占32.03%,“基本了解”的占36.76%,这为本次调查数据提供了基本的信度支撑。为了避免重复答题影响数据的可靠性,本次调查设置只能通过微信作答,而且设定每部手机只能答卷1次。统计结果显示,31项调查的Cronbach’s α信度系数为0.841(>0.8),这说明数据的可靠程度比较高。

三、调查结果分析

(一)辅导员学生信任度的总体水平

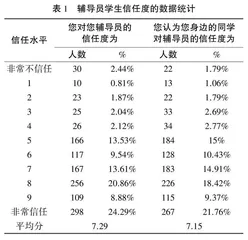

统计结果显示,学生对辅导员的信任水平呈现中等偏上的特征,这表明辅导员的学生信任状况趋向良好,但也存在被熔解的风险。为了解学生对辅导员的信任水平,问卷预设了“您对您辅导员的信任度为”与“您认为您身边的同学对辅导员的信任度为”两项可互为验证的量表题。量表共设11个选项,从0分到10分(依次表示“非常不信任”至“非常信任”),用平均分[(Σ频数×权值)/样本数]衡量学生对辅导员的信任水平。这两项量表题的Cronbach’s α信度系数为0.953(>0.9),说明量表信度高。数据(见表1)显示,学生对辅导员的信任度、学生认为身边同学对辅导员的信任度平均分分别为7.29分、7.15分,两项分值基本一致,无较大差异。

各观测点的数据分析也验证了以上的结论。为进一步验证调查对象对辅导员学生信任度的评价的客观性,本调查围绕师生联络、绝对信任、生涯规划、学业指导、情绪支撑、困难资助、疾病求助与恋爱受挫等八个不同的方面,分别预设了“会主动保存辅导员的QQ、微信或其他联系方式”“当对生涯规划产生迷茫时,会倾向求助辅导员”等八个意愿观测点(见表2),提供了“非常赞同”“比较赞同”“一般”“不太赞同”“很不赞同”等5个选项,并依次赋值5分至1分,通过均分[(Σ频数×权值)/样本数]检视调查对象在相关情境中对辅导员的信任倾向,以总均分作为辅导员学生信任度的参考。表2显示,本题的总均分为3.55分(按10分制折算为7.10分),分值介于“一般”与“比较赞同”之间。近乎一致的数据有力验证了辅导员学生信任水平“趋向良好”的结论。

(二)辅导员学生信任度的自变量差异

为深入了解辅导员的学生信任度情况,本研究以性别、身份、学科、学段作为自变量进行了微观分析。统计结果显示(见表3):从性别看,男生对辅导员的信任度平均分比女生高0.52分,说明男生对辅导员的角色预期低于女生。这与社会信任的性别差异相关,有研究证实男性大学生的普遍信任程度明显高于女性大学生[9],因为他们风险控制能力比较强,更富有挑战与战胜风险的意识。从身份看,有学生干部经历的学生对辅导员的信任度比其他学生高0.44分,这表明学生与辅导员之间的交往水平影响学生信任度。因为与其他学生相比,学生干部和辅导员之间交往相对密切,他们对辅导员的思想及行为较为熟悉。从学科看,文科类与理工类(含农学医学)之间数据近乎相同;但艺术体育类比文科类、理工类高出1分多,说明他们对辅导员的角色预期存在显著差异。从学段看,本科生、专科生对辅导员的信任度明显高于研究生,这说明研究生对辅导员的角色预期要明显高于本科生、专科生;对本科生而言,随着年级增长,对辅导员的信任度呈现一年级高、二年级和三年级逐渐下降、毕业年级又反弹攀升的趋势。这表明二年级和三年级辅导员的职业行为与学生的需求之间存在较大差距。该现象与辅导员“工作抓两头”的思维定式不无关系,辅导员对新生、毕业生的投入要明显多于其他年级学生,与新生、毕业生之间的时空交往相对紧密。

(三)辅导员学生信任度的主要影响因素

基于互惠基础上的信任是人类社会的基本信用之一,人际信任是不同主体在长期互动中建立的相对的“可依赖性”的信心与期待。根据信任来源,人际信任分为了解型信任、认可型信任与权威型信任。对于辅导员而言,了解型信任取决于学生与辅导员之间的人际关系,认可型信任源于学生对辅导员职业素养及职业能力的满意度,而权威型信任则源于辅导员特殊的职业角色所衍生的教育与管理权威。本研究围绕上述三个主要来源,设置了六个变量,以辅导员学生信任度为因变量进行线性回归,以解析上述自变量对辅导员学生信任度的影响水平。

KMO检验结果显示,KMO值为0.755(>0.6),意味着数据可用于主成分分析研究;Bartlett 球形度检验(p=0.000<0.05) 通过,说明数据适合主成分分析。表4显示:模型通过F检验(p=0.000<0.01),不存在共线性问题(VIF值均小于5)与自相关性(D-W值在数字2附近);六个自变量的回归系数皆为正数,且都通过显著性检验(p<0.05),表明这些自变量会对因变量产生显著的正向影响;模型R2值为0.819,说明这六个自变量可以解释辅导员学生信任度81.9%的变化原因,具体结果如下。

(1)“辅导员在学生面前出现的频率”“学生对辅导员的了解程度”“辅导员与学生之间关系的密切程度”的回归系数分别为0.111(p=0.019*)、0.114(p=0.003**)、0.327(p=0.000**),意味着学生与辅导员交往越频繁,尤其对辅导员越了解、与辅导员之间的关系越密切,就越容易信任辅导员。这表明学生与辅导员之间的人际关系对辅导员学生信任度的影响较为显著。

(2)“学生对辅导员职业素养的满意度”“学生对辅导员职业能力的满意度”的回归系数分别为0.534(p=0.000**)、0.855(p=0.000**),意味着这两个变量的显著水平更为突出,是影响辅导员学生信任度的关键因素。从回归系数看,职业素养对辅导员学生信任度的影响要高于职业能力。这与美国社会学家巴伯的观点基本相符。巴伯根据期望的内容或指向将信任分为三层涵义,即对某种秩序的一般化期望、对方扮演特定角色的能力的期望、相信对方履行义务的道德责任的期望。其中后两种期望与风险计算的结果即信任密切相关,且“当事人就似乎认为信用义务的价值高于有技术能力行为的价值”[10]。

(3)“辅导员职业角色的管理权威性”的回归系数为0.025(p=0.035*),意味着它对辅导员学生信任度的影响具有显著性,但水平较低,仅能解释辅导员学生信任度的2.5%的变化原因。这反映出随着传统性向现代性的嬗变,辅导员的学生信任情境已悄然生变。在现代性社会中,主体主义价值观逐渐超越了权威主义价值观,“所谓已经被证明为合理的传统,实际上已经是一种具有虚假外表的传统,它只有从现代性的反思中才能得到认同”[11]。学生对辅导员的信任从传统的“政治自觉”转向现代的“主体自觉”,他们对辅导员的信任不再是“不假思索地认之为理所当然的”[12],学生主体更注重从本体性安全感与实际获得感中去检视辅导员的可信任性。

(四)辅导员学生信任度的主要风险点

参照上述关于辅导员学生信任度主要影响因素的分析,本研究针对学生与辅导员之间的人际关系情况、学生对辅导员职业素养及职业能力的满意度展开研究,以厘清影响辅导员学生信任度的主要风险点。

1.学生与辅导员之间的人际关系情况

本研究预设题目“您和辅导员之间人际关系处于什么样的状态?”提供了“非常密切”“比较密切”“一般”“不大密切”“很不密切”等五个选项,依次赋5分到1分,通过均分判断辅导员与学生之间的密切程度。调查结果显示,该题平均得分为3.76分,介于“比较密切”和“不大密切”之间,说明两者之间的关系不够紧密。以身份作为自变量对四个观测点的交叉分析也基本确证了这个结论(表5)。通过与笔者所在学校12个二级学院28名辅导员的访谈发现,这个现象的成因主要有三个:一是由于风险意识、竞争压力等因素的影响,辅导员工作的“工具化”“程序性”“事务性”更加凸显,辅导员与学生之间本质性存在的对象化教育关系在一定程度上已经被异化为单纯事务性的管理关系。这在客观上导致辅导员损耗在系统事务上的时间急剧增多,而深入学生生活世界的时间相对减少,以沟通为趋向的交往机会越来越少,交流的面越来越窄。二是思想与价值多元化的现代社会,师生的思维方式与话语表达方式差别较大,双方之间“代沟感”很强,学生的沟通意愿不是很强,导致很多沟通机制流于形式,辅导员无法深入了解学生的个性特征与精神世界。三是不少常规性的学生工作因为信息化发展正从“面对面”的线下转向“看不着面”的线上进行,比如请假及各类申报等,这种转变在无形中“侵蚀”了师生之间天然的沟通机会。从现代性的维度来解释,这种人际关系疏松隐喻辅导员在学生的生活世界的“缺场”,表明辅导员的“系统”与学生的人际关系网络存在某种脱节,也就是哈贝马斯所说的“系统和生活世界的分离”[13]。