女博士生的科研发表为什么低?

作者: 王海英 周雨情 李海生

摘要:基于4019名博士生学习经历的调查数据,从博士生个体、导师及环境三个维度出发探讨女博士生科研发表较低的深层原因。研究发现,女博士生科研发表总体上显著低于男生,女博士生在学术兴趣、学习投入、科研参与以及合作发表等学习经历方面的表现均弱于男博士生,上述学习经历差异可部分解释女博士生科研发表较低的原因。女博士生积极参加科研项目、参与合作发表以及扩大密切联系的学术同行数量对提升其科研发表有显著正向影响。提升女博士生科研发表需要激发女博士生的学术兴趣与学习投入、强化导师对女博士生学术支持、为女博士生提供充分的科研训练与学术合作交流机会以及为已婚已育女博士生提供更加友好的支持性政策。

关键词:女博士生;科研发表;性别差异

培养和塑造未来学者是博士生教育的主要功能之一,而博士生在读期间积极发表论文则是学者养成的重要途径。博士生就读期间发表论文既能表征其科研生产力,也可有效展示其学术潜力。[1]有鉴于此,培养单位通常要求博士生投入更多的时间来进行科研训练,并鼓励博士生在读期间积极发表高水平学术文章。以我国为例,研究生已成为我国科研创新的生力军,在科研重点项目、面上项目人员中占比已超过50%[2],且在科研发表上也有较大贡献。袁本涛等人2015年时进行的一项计量分析发现,我国在校研究生对国际高水平学术论文发表的贡献率已达到36.84%[3],对国内权威期刊论文贡献率为32.31%[4]。在研究生特别是博士生科研贡献占比不断提升的同时,也有一些研究发现我国女博士生的科研发表要低于男博士生,女博士生的国际/国内期刊论文数量及专利数量均显著低于男博士生[5],男博士生相对于女博士生具有更高的科研发表水平[6]。而另一个值得关注的现象是,我国博士生群体中女性占比在逐年增加,从学位授予看,获博士学位的女性占比从2000年的21.5%增加到了2019年的40.0%[7],女博士生已成为我国博士生教育的重要主体。在女生人数占比渐增趋势下,如果女博士生的科研产出长期低于男生,则势必会对博士生科研创新总量及水平产生明显的不利影响。为此,本文希望在进一步印证男女博士生科研发表差异的基础上,基于问卷调查探讨影响女博士生科研产出的原因,并就提升女博士生科研发表提出参考性建议。

一、问题提出

性别长期以来被认为是影响研究生科研生产力的重要因素,早有国外学者对博士生科研生产力性别差异问题作过较多探讨,这些研究大致可以归为性别差异状况分析与原因探讨两大方面。

关于科研产出差异状况分析,大多研究结论都支持女博士生科研产出低于男性。如哈莫维奇(Hamovitch)等多位学者在20世纪七八十年代开展的数项调查中发现,女博士生的科研生产力低于男性。[8]还有一些研究得出了类似结论,美国科学院的调查也显示理工科女博士生论文发表不如男博士生。[9]林达尔(Lindahl)等人发现,博士研究生期间已经可以观察到基于性别的科研发表差异。[10]费尔顿(Feldon)等人发现,尽管男生在专业研究和实验室花费的时间比女生更少,但他们在博士生第一年发表学术论文的可能性比女生更大。[11]

有关博士生科研产出性别差异影响因素的研究,则重点探讨了科研自我效能感、师生人际互动以及学术网络等因素对博士生科研产出的影响。柯纳德(Conrad)等人的研究认为学术性孤立是女研究生经常面临的问题,由男性主导的群体通常无法充分满足女研究生的教育需求。[12]卡梅伦(Cameron)和布莱克本(Blackburn)发现,男性的社交网络要比女性大,而这与事业成功相关。[13]雷纳德(Leonard)认为,男博士生通过非正式网络可获取更多的学术信息以开阔学术视野,而女博士生的融入难导致其无法获得非正式支持。[14]爱泼斯坦(Epstein)和拉赫曼(Lachmann)对德国730名博士生进行调查后发现,融入学术共同体对男博士生首次发表论文有积极影响,但对女博士生的影响不大。[15]帕格利斯(Paglis)等的研究表明,导师及其指导对博士生学习经验及研究成果都有积极影响。[16]林达尔等人认为,博士生的科研产出性别差异可通过博士生与其导师合作发表论文程度及其合作网络规模等要素来解释。[17]

近年来,我国学界对博士生科研产出性别差异这一主题关注渐多,并产出不少富有见地的成果。马缨对毕业博士生的一项调查发现,男女博士生读博期间在学术兴趣、科研能力、工作期望方面已经表现出了较明显的性别差异,女博士生对学术研究的兴趣比男博士生更低,女博士生的读博动机更不明确,女博士生的科研能力低于男博士生。[18]李澄锋等认为女博士生的学术动机比男博士生低可能是导致其学术表现不佳的主要原因。[19]姜华以人文社科博士生为研究对象,发现博士研究生的年龄对其科研发表水平有较为显著的负向影响,导师指导经验对博士生的科研发表有较为显著的正向影响作用,男博士生相对于女博士生具有更高的科研发表水平。[20]柳卸林等人以中国科学院大学2005-2012届博士生为研究对象分析了博士生科研发表水平,认为科研发表与性别、本科生源校、学科差异等因素不存在明显依赖关系。[21]国内外已有研究为深入探讨这一主题提供了重要理论基础和方法启迪。

纵观既有研究,仍可发现一些不足。如国外学者虽进行了大量实证研究,但不少关于性别差异的研究多是基于案例研究或有限样本的调查,或仅限于特定国家、学科或机构的研究,这使得不同研究结果难以比较,也难以形成共识。国内学者虽对博士生科研产出性别差异作过一些实证分析,但还不够丰富,相关结论仍有待进一步验证。有学者指出,国内研究对科研产出性别差异现象的解释流于概念性和假设性的讨论,缺乏对成因的深度解析和实证检验。[22]在研究方法上,现有文献也较少将男女博士生群体分开进行比较,对男女博士生有不同影响的因素之间的区别他人也无从了解。鉴于上述原因,本文将基于问卷调查,探讨男女博士生科研产出性别差异的表征,进一步验证已有实证研究结论,尝试分析导致女博士生科研发表低的原因,并就缩减博士生科研发表性别差距提出针对性建议。

二、研究设计

(一)分析框架

国内外学者对科研产出的性别差异有诸多解释,最具代表性的是朱克曼(Zuckerman)等人从学术能力、自我选择、社会选择和累积劣势四个方面提出的科研产出解释理论[23],这一理论体系为后续众多研究提供了重要参照。而博士生群体较为特殊的个体特征、学习活动过程以及所处的相对独立的外部环境等,均与一般科研人员有较大差异,这导致无法完全沿用上述理论框架予以解释分析。为此,本文在借鉴上述理论有效内核的基础上,主要参照班杜拉在社会认知理论中提出的环境、行为与人三因素相互作用机制,结合博士生学习历程的特点,构建了基于事实逻辑的解释框架,即从博士生个体行动出发,主要选取博士生个体因素、行为表现以及相关资源和制度环境等维度,探讨博士生科研发表的性别差异形成机制。首先,基于个体身份变量,对博士生科研发表的现状和基本特征进行描述性统计;其次,以博士生科研发表为因变量,利用负二项回归模型对博士生科研发表的影响因素展开分析。具体思路如下:建立以博士生性别、年级、婚育、学科和入学类型为控制变量的基准模型,观察博士生科研发表的性别差异是否显著;在基准模型基础上,纳入个体学术兴趣与投入、导师特征与指导以及科研环境与氛围三个维度的变量,观察纳入不同维度变量后性别回归系数的变化,由此分析博士生学习经历的性别差异能否解释科研发表的性别差异;同时,分别建立男、女博士生科研发表的回归模型,观察比较不同性别样本模型中的学习经历各变量回归系数的显著性差异,进而探讨影响博士生科研发表的共性因素和独有原因。

(二)数据收集

基于已有研究及前期调研,课题组自行开发了博士生科研发表调查问卷。问卷主要涉及以下四方面:一是人口特征及个体身份,主要包括博士生性别、婚育状况、学科、年级和入学类型等;二是博士生学术兴趣与投入,包括学术兴趣、学习时间、参加科研项目数等;三是导师特征与指导,包括导师学术水平和对学生学业要求等变量;四是科研环境与氛围,包括科研支持条件以及学术同行数量等。2018年5月,课题组对中国研究生院院长联席会成员单位进行了问卷调查,35所高校的博士生参加了本次调查。本次调查共发放问卷6000份,回收有效问卷4336份,有效回收率为72.3%。剔除部分指标缺失的样本,最终纳入分析的有效样本为4019份。

(三)变量定义

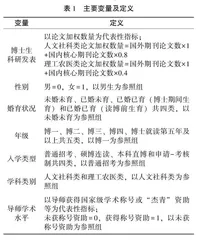

本文的因变量为博士生科研发表,主要选取博士生在读期间发表的学术论文为替代性指标。由于不同学科的科研发表评价标准存在差异,姜金秋和胡咏梅运用层次分析法构建了理工农医类和人文社科类科研发表的评价指标体系并确定了指标权重。[24]本文参考上述研究方法,根据学科类别分别对博士生在国内外期刊上发表的论文数量进行权重赋值并加总求和,力图从数量和质量等更丰富的维度全面衡量博士生科研发表水平。具体计算公式见表1。

控制变量包括博士生性别、婚育状况、年级、入学类型和学科类别五个变量,且均为分类变量,在引入模型前已作虚拟化处理,具体见表1。自变量主要包括博士生学术兴趣与投入、导师学术水平与指导要求以及科研环境与氛围三个维度。具体而言,博士生学术兴趣与投入维度包括学术兴趣、学习时间、参与科研项目数、合作发文和与导师合作发文五个变量,其中学术兴趣这一变量来自问卷中调查者对相关题项的回答,参照李克特五分量表依认可程度由低到高分别赋值1-5分,其他变量均为连续型变量;导师特征与指导维度包括导师学术水平和导师对学生的学术要求两个变量,其中导师学术水平为虚拟变量,具体定义见表1,导师对学生的学术要求则根据李克特五分量表数据赋值,按照连续变量处理;科研环境与氛围维度包括科研支持条件和学术同行数量两个变量,均为连续型变量。

三、实证分析

(一)博士生学习经历和科研发表的性别差异分析

从自变量来看,女博士生学习经历的多项指标低于男生,两者在学术兴趣、学习时间、参加科研项目数以及合作发文等方面存在显著的性别差异。通过比较平均值及独立样本t检验(见表2)可知,女博士生的学术兴趣显著弱于男博士生,学习时间投入也显著少于男博士生,在参加科研项目与导师合作发文上,女博士生的表现均不如男博士生,且两者具有显著的差异。关于科研支持条件以及密切联系的学术同行数量,男女博士生分值大致相同,且均未产生显著差异。

而从因变量来看,女博士生的科研发表也低于男博士生。具体来说,女博士生科研发表平均值为1.25,男博士生则为1.61,独立样本t检验结果显示,两者的科研发表具有显著差异(p=0.000),即女博士生的科研发表显著低于男博士生。具体见表2。

另外,从控制变量与因变量交叉的角度来看,男女博士生科研发表也存在显著性别差异。第一,不同婚育状态的女博士生科研发表均低于男生。独立样本T检验表明,在未婚博士生、已婚未育博士生和已婚已育(读博前生育)博士生群体中,女博士生的科研发表显著低于男博士生(p<0.05),而在已婚已育(博士期间生育)博士生群体中,女博士生科研发表平均为1.95,男博士生为2.06,两者的差异并不显著(p=0.830)。

第二,一、二年级的女博士生科研发表显著低于同级男生。博士生科研发表的性别差异主要出现在博士一年级和博士二年级,在此阶段,女博士生的科研发表显著低于男博士生。而在博士三年级、四年级及以上的博士生群体中,科研发表的性别差异并不显著。这表明博士生科研发表的性别差异主要显现在读博早期,三年级之后则有不断缩小的趋势。

第三,不同入学类型和学科类别的男女博士生在科研发表上存在一定差异。普通招考的博士生群体中,女博士生的科研发表要显著低于男博士生,而在其他入学类型博士生群体中,科研发表的性别差异并不显著。从学科类别来看,人文社科类和理工农医类的女博士生科研发表均显著低于男生。

(二)学习经历对博士生科研发表影响的性别差异