公共服务动机对师范生乡村从教意愿的影响分析

作者: 庞春敏 汤贞敏

摘要:在实施乡村振兴战略背景下,师范生乡村从教意愿不仅关涉乡村教育高质量发展,也影响乡村振兴目标实现。公共服务动机是促使人们投身公共事业的心理倾向,对大学生的择业行为有重要影响。以广东省625名师范生为调查对象,综合运用描述性统计、回归分析、中介效应检验等统计手段研究公共服务动机对师范生乡村从教意愿的影响,结果发现:师范生乡村从教意愿处于中等水平且不同群体之间存在显著差异;公共服务动机是影响师范生乡村从教意愿的关键因素,公共服务动机越高的师范生乡村从教意愿越强;师范生乡村从教意愿因工作价值观而异,公共服务动机是影响不同价值观的师范生乡村从教意愿的潜在心理机制。建议分析师范生群体特征,构建具有针对性的职前教师培养体系;系统培育师范生的公共服务动机,塑造师范生的公共服务精神;加大物质激励力度,提高乡村教师职业吸引力。

关键词:公共服务动机;乡村从教意愿;师范生

一、引言

根据《中国农村统计年鉴》,2000—2020年间,我国农村中小学校数从44万所减至10万所、在校生数从12090万人减至3478.8万人,乡村教育发展陷入困境[1]。同时,国家义务教育质量监测结果显示,乡村教师队伍结构性缺编严重,仅有30.0%的农村小学校长表示音乐教师、美术教师数量能满足教学需求[2];乡村教师队伍建设面临着在任教师留任意愿不高[3]、师范生从教意愿偏低的问题[4]。师范生作为我国职前教师教育的主要对象,是我国教师队伍建设最大的储备力量,他们的乡村从教意愿不仅关系乡村教师队伍的活力焕发、乡村教育的可持续发展,还影响着乡村振兴战略目标的实现。当前有关师范生从教动机的研究多在利他动机、内在动机和外在动机的分类框架内对师范生从教动机进行讨论[5],对师范生乡村从教意愿的公共性缺乏关照,而师范生是否有为公共事业服务的倾向对其职业承诺、工作绩效以及职业幸福感都有重要影响。20世纪90年代,公共服务动机(Public Service Motivation,PSM)作为挽回公共部门声誉、提高公共部门吸引力的重要命题被提出来,它试图构建有别于“经济人”假设的公共部门人性假设[6],强调公职人员选择公共部门的特有心理倾向,被认为是促使人们选择公共职业、作出利他行为的重要动因。本研究引入公共服务动机理论对师范生的乡村从教意愿进行解析,既可以为师范生乡村从教动机研究提供新的视角,也可以为破除我国乡村教师队伍建设困境提供新的思路。

二、文献回顾与研究假设

公共服务动机是“个体响应那些主要或仅存在于公共部门的动机的倾向”,它有三个潜在的作用机制,分别为理性动机——指个人效用最大化的动机,如满足参与公共政策制定的兴趣;规范动机——指社会文化规范之下产生的动机,如具有为公共服务的愿望、主张社会公平;情感动机——指因情感认同产生的动机,如爱国主义。[7]公共服务动机如何影响个体的职业选择尤其是如何促进个体到公共部门就业,一直是公共服务动机研究领域的中心议题。根据公共服务动机的定义,其潜在逻辑是公共服务动机越强的个体越倾向于到公共部门就业。

多项实证研究证明了这一理论假设的合理性。Vandenabeele等人面向美、英、俄各国开展的研究表明公共服务动机能够预测大学生的就业偏好,对于公共性越强的部门、公共服务动机的预测性越强[8];公共服务动机解释了大学生就业倾向的20%变异,在控制了其他内在动机之后公共服务动机的影响依然显著,且公共服务动机的作用强于一般的工作动机[9][10];公共服务动机不仅可以预测大学生的就业倾向,还可以预测大学生的择业行为[11]。此外,在荷兰、中国等国家开展的研究发现,公共服务动机不仅能够显著预测学生的职业倾向,还与公共部门雇员的留任意愿紧密相关,公共服务动机越高的私营部门雇员越倾向于向公共部门转业,当组织满足个体的公共服务动机需求时,公共部门雇员的工作满意度更高且离职意愿更低。[12][13]因此,本研究提出假设1:公共服务动机能够显著正向预测师范生的乡村从教意愿。

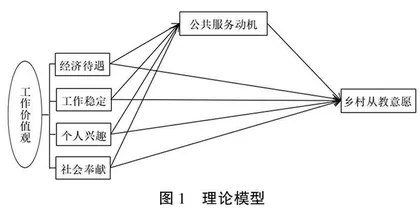

根据人职匹配理论,个体职业选择的实质是个人特质与职业相互匹配的过程,人们总是倾向于做出与个体价值观相一致的职业选择,工作价值观是影响个体就业偏好的潜在因素。工作价值观是超越具体情境,引导个体对与工作相关的行为与事件进行选择和评价的观念。[14]相较之下,注重经济收入的个体更倾向于到私营部门就业,而关注社会公平的个体更倾向于到公共部门或非营利部门就业[15];在社会促进维度上得分越高的学生越倾向于选择党政机关和学术机构就业,在成就实现上得分越高的学生越倾向于民企/私企/外企[16]。公共服务动机可能在工作价值观与职业选择之间起着重要的作用,有研究表明公共服务动机在工作价值观与工作满意度之间起到中介作用[17],而工作满意度是决定个体是否选择乡村从教的重要变量[18]。因此,本研究推断,公共服务动机可以正向预测师范生的乡村从教意愿,且是工作价值观影响师范生乡村从教意愿的中介变量。据此,本研究提出假设2:持不同工作价值观的师范生乡村从教意愿存在显著差异,偏好社会奉献的师范生乡村从教意愿高于偏好经济待遇的师范生;假设3:公共服务动机在师范生工作价值观与乡村从教意愿之间存在中介作用,理论模型如图1所示。

三、研究设计

(一)变量测量

1.公共服务动机。公共服务动机的测量采用包元杰和李超平修订的公共服务动机量表,该量表一共有8道题,采取李克特五点计分方式,1代表“非常不同意”,5代表“非常同意”,得分越高表示公共服务动机越强。[19]量表的原始信度系数为0.91,本研究中量表的Cronbach α系数为0.857。

2.乡村从教意愿。师范生的乡村从教意愿设1道题进行调查:“您愿意成为一名乡村教师吗?”题目类型为拖动选择题,取值区间为0—10分,0分代表“完全不愿意”,10分代表“非常愿意”。

3.工作价值观。为了分析师范生在择业时的主要偏好,本研究采用排序题测量工作价值观,题为“您择业时最看重什么因素?”(拖动排序),选项分别为“经济待遇”,用以测量师范生对物质报酬的重视程度;“工作稳定”,代表公共部门职业优势;“个人兴趣”,代表以满足自我为主的内在动机;“社会奉献”,指向满足社会的服务动机。师范生根据偏好程度对选项进行排序,排序首位的为师范生择业的主要偏好,代表师范生的工作价值观类型。

4.控制变量。人口学变量是影响公共服务动机和师范生乡村从教意愿的重要变量[20][21],为了更准确地分析公共服务动机对师范生乡村从教意愿的影响,本研究将师范生的性别、年级、政治面貌、院校类别、入学前户口、家庭年收入、是否为定向生①等作为控制变量。

(二)调查样本

调查问卷面向广东省内多所师范院校发放,剔除作答时间异常、非师范生等无效数据后共将625份数据纳入分析。有效样本中男生108人(17.28%)、女生517人(82.72%),大一157人(25.12%)、大二96人(15.36%)、大三241人(38.56%)、大四131人(20.96%),共产党员32人(5.12%)、共青团员547人(87.52%)、其他政治面貌46人(7.36%),“双一流”高校师范生69人(11.04%)、其他公办高校师范生510人(81.60%)、民办高校师范生46人(7.36%),城镇户籍学生246人(39.36%)、农村户籍学生374人(59.84%)、其他5人(0.80%),家庭年人均收入5千元以下的有140人(22.40%)、5千至1万5千元的有151人(24.16%)、1万5千到3万元的有91人(14.56%)、3万到5万元的有77人(12.32%)、5万到10万元的有80人(12.80%)、10万到15万元的有47人(7.52%)、15万元以上的有39人(6.24%),定向生79人(12.64%)、非定向生546人(87.36%)(见表1)。

四、结果与分析

(一)共同方法偏差检验

本研究所采集的数据均来自于师范生的自我报告,可能存在共同方法偏差,因此采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差的检验。结果表明,特征根大于1 的因子共有5 个,首个因子解释32.78%,小于40% 的临界标准,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计结果

师范生在公共服务动机和乡村从教意愿上的最大值、最小值、均值、标准差和二者的相关分析如表2所示。师范生的公共服务动机均值为32.34,标准差为3.944;乡村从教意愿均值为5.31,标准差为2.708;二者存在正相关关系(r=0.333,p<0.01)。

为了解师范生在公共服务动机和乡村从教意愿上是否存在人口统计学差异,本研究运用独立样本T检验和方差分析进行差异检验。结果显示,师范生公共服务动机水平在年级、政治面貌、院校类别上存在显著差异,大一(32.99)、大二(32.72)学生的公共服务动机水平高于大三(31.90)、大四(32.12)学生,其他公办高校学生(32.50)高于“双一流”高校(31.35)和民办高校学生(32.09),政治面貌为中共党员的学生(33.34)高于共青团员学生(32.41)。在乡村从教意愿方面,师范生在性别、院校类型、户籍、培养方式上存在显著差异,其中男生(5.83)的乡村从教意愿显著高于女生(5.20),其他公办高校师范生(5.47)、民办高校师范生(5.39)的乡村从教意愿显著高于“双一流”高校师范生(4.04),农村户籍师范生(5.82)显著高于城镇户籍师范生(4.54),家庭年人均年收入越低的师范生乡村从教意愿越高,定向生乡村从教意愿显著高于非定向生(见表3)。

(三)假设检验

将师范生乡村从教意愿作为因变量,公共服务动机作为自变量,同时考虑乡村从教意愿在师范生人口学变量上存在显著差异,因而在回归方程当中对人口学变量进行控制。回归分析结果显示,公共服务动机可以显著正向预测师范生的乡村从教意愿(B=0.212,P=0.000),假设1得证(分析结果如表4所示)。

在对工作价值观的分析中,将择业时首选经济待遇、工作稳定、个人兴趣和社会奉献的分别赋值为1、其他赋值为0,得到四组数据,分别为经济待遇优先与经济待遇非优先组、工作稳定优先与工作稳定非优先组、个人兴趣优先与个人兴趣非优先组、社会奉献优先与社会奉献非优先组,其中择业时优先考虑经济待遇的师范生最多,有331名、占52.96%,其次是优先工作稳定,有210位、占33.60%,择业时优先个人兴趣和社会奉献的学生占比较低,分别为9.12%、4.32%。独立样本T检验发现持不同工作价值观的师范生乡村从教意愿存在差异,除工作稳定优先与工作稳定非优先组(5.24/5.35)外,其他组别师范生在乡村从教意愿上均存在显著差异,其中择业时优先考虑经济待遇的师范生(5.05)乡村从教意愿显著低于非优先考虑经济待遇的师范生(5.60),择业时优先满足个人兴趣(6.53)和社会奉献(6.48)的师范生乡村从教意愿均显著高于非优先满足个人兴趣(5.19)和社会奉献(5.26)的师范生。由此可见,持不同工作价值观的师范生在乡村从教意愿上存在差异,注重社会奉献的师范生乡村从教意愿高于重视经济待遇的师范生,假设2得证(见表5)。

运用SPSS Process插件提供的自助抽样法(Bootstrap)对公共服务动机在工作价值观和乡村从教意愿之间的中介效应进行检验,所有样本抽样次数为5000次,置信区间为95%。检验结果显示,公共服务动机在工作价值观和乡村从教意愿之间的中介效应因价值观偏好而异,公共服务动机在偏好经济待遇或工作稳定与乡村从教意愿之间的中介效应估计值分别为-0.126、-0.1022,通过偏差校正法(bias-corrected percentile method)得到95%置信区间分别为[-0.289,0.005]、[-0.251,0.044],均包括0,中介效应不显著;公共服务动机在偏好个人兴趣与乡村从教意愿之间的间接效应量为0.450,95%置信区间分别为[0.209,0.742],表明公共服务动机起到部分中介作用,通过计算得知间接效应占总效应的33.66%(0.4503/1.3379);公共服务动机在社会奉献优先工作价值观与乡村从教意愿之间的直接效应和间接效应量分别为0.888、0.372,95%置信区间分别为[-0.138,1.841]、[0.877,0.700],间接效应显著而直接效应不显著,表明公共服务动机在“社会奉献”价值观和师范生乡村从教意愿之间起到完全中介作用,公共服务动机是偏好社会奉献的师范生持有乡村从教意愿的主要心理资源,假设3得证(见表6)。