高校新工科创客教育的实然困境与突围路径

作者: 张干清 庞小兵 张高峰

摘要:新工科创客教育是当前高等工程教育面临的重大挑战。分析了在其教育过程中存在的创客空间基础性不牢、创新动力驱动性不足、创客运动开展性不当的现实困境,为此探索突围路径。首先,采用因果推断法,把新工科内涵充分耦合于创客教育的各个要素后再将其重构为创客空间、创新动力、创客运动,提出了创客运动的开展是学生借助于创客空间在创新动力的驱使下产生的因果运动过程;其次,对于创客空间,又提出目标导向合成法,将其依据目标导向所构建的分类式与主体式再合成分类主体式,为学生开展创客运动提供了易孵化创新的实验田;其三,践行探究法,通过探究将创新师资与超科课程分别表示成可充分激发学生求知欲的四重转变式与耦合交融式后,再将其并成能驱使学生维系创客运动的创新动力,并又通过探究将新工科的三大任务也耦合于创客运动而实现其任务耦合式;最后,让学生借助于分类主体式创客空间,在创新动力的持续驱使下发展任务耦合式创客运动,从而实现新工科创客教育,为高校拔尖创新人才的培养提供新模式。

关键词:新工科创客教育;实然困境;突围路径;创客空间;创新动力;创客运动

近年来,为解决当前产业与教育中面临的系列问题,国家相继提出了创客教育与新工科建设的战略举措。虽然其内涵不同,对象也不一样,但均以解决其中的深层次问题为目标,以培养创新人才为使命,因而将两者融为一体的新工科创客教育必将成为社会关注的焦点。高校作为人才培养的主阵地,责无旁贷地肩负着这一使命。然而,作为内涵与对象均不同的新工科建设与创客教育,如何融于一体,既使创客教育能自动切合新工科建设的客观需要,又使新工科建设能真实反映创客教育的内在需求,是当前高等工程教育面临的重大挑战。为此本文扎根于高等教育的客观现实,通过切实分析新工科创客教育的实然困境,从创新人才的培养机制出发,探索一条能有效破解新工科创客教育困境的路径,以期为高校拔尖创新人才的培养提供新模式。

一、新工科创客教育的实然困境

新工科创客教育要实现其目标,完成其使命,务必从当前出发,着眼于未来,提高人才培养的可行性、前瞻性与时效性。因此只有深谙其中存在的问题,才能确保其教育能按照预定的康庄轨道推进。通过对现有相关文献脉络的梳理,结合当前人才培养的客观实际,从创客空间的基础性、创新动力的驱动性与创客运动的开展性三个方面进行深入分析,发现了其中隐藏着不利于新工科创客教育的现实问题,具体表现如下。

(一)创客空间的基础性不牢,不能支撑新工科创客教育

新工科创客教育务必要以创客空间作支撑,然而,创客空间在运行过程中,因基础性的不牢会导致各种问题,主要体现在外部与内部两个层面。前者主要指创客空间主客体之间关系的基础性,后者主要指创客空间构筑的基础性。就外部基础性而言,当前,创客空间往往是由校、企、政三方按照一定的契约构建起来的,校企肩负着新工科创客教育的使命,政府则负责宏观调控[1],且要求各尽其责,各司其职。然而,从教育角色来看,高校始终充当着育人的主体,企业虽然也意识到自己应该履行教育职责,但在行动时却难免将自己摆放在客体的位置,明显存在主动性的欠缺,政府亦是如此。这种主客体角色就决定了整个教育过程的实质,即高校依然是新工科创客教育的主要承担者,包括教育目标的设定、课程体系的设置、教育过程的监控等,基本上均由高校来完成,企业与政府总是习惯性地游走于合作的边缘,尽管也参与教育或调控工作,但难免表现出有心无力,有悖于新工科创客教育的途径——校企深入合作的办学模式[2]。合作主体的提出,使得企业变成了名正言顺的主体,但这种冠名或以利益驱动方式构建的主体[3],由于没有厘清企业的真正需求或彼此共生时的互为需求关系,仍使得校企合作的基础性不牢。就内部基础性而言,当前,国内外许多高校采取基于图书馆来构建创客空间的方式[4][5],但它不适合于新工科创客空间的构建,原因是新工科创客在加工机、电、液等构件时,务必要有专门的设备及其相对独立的场所,因此必须构建起能将创意转变为现实的专用创客空间。然而,在实际构建时,很多高校却又常常利用双创中心来开展创客教育[6],即将双创中心等同于创客空间,这种不加区别对待的方式,其错误在于混淆了双创教育与创客教育的概念。为此,部分高校又构建了独立的创客空间,但只构建了一个标志性的创客空间,没有根据新工科不同专业群之间的差异性而构建起具有补充性与针对性的创客分空间,从而使其实用性不强而倍显基础不牢,更是疏忽了在新的教学模式与人人都需要创新的时代呼唤下确实发挥着创客空间部分功能的智慧教室对学生创意的产生与创新精神的培养所起的基础性、孵化性作用。

(二)创新动力的驱动性不足,不能推动新工科创客教育

为了培育新工科创客,许多高校甚至从大一开始,就给每一位学生指派了导师,而且执行校企双导师制[7],但在具体指导过程中,却又常常出现校企导师“两张皮”,各自为政,且由于观念与主动性的差异性,使得企业导师往往成为名副其实的“参与者”[8]。其原因主要是高校在选择企业时,一味地追求“高大上”而忽视了本校的校情,致使合作主体的构建无法付诸实践,从而使企业摆脱不了客体的处境。另外,当前的大批量实习模式对企业的运行也产生了一定的干扰,在一定程度上打破了企业原有的平衡。正因为如此,企业导师在指导学生时,难免偶尔存在着敷衍、搪塞的行为而降低学生参与创新的积极性。同时,在创新实践中,导师的工作方式多半为口头上的传授,并非跟学生一起切身参与创新实践,当面对一重又一重的创新瓶颈时,刚开始涉足创新实践的学生难免因怕难而持有“等靠要”的惯性思维[9],当一时得不到满足时,就会对其创新实践产生一定的消极影响。况且,新工科创客教育是一项实践性、创新性与持久性的,以人为研究对象的工作,其过程远比以物为研究对象的科研复杂,当个别导师因对自身的“短板”反醒不够而存在着师心自用的心理,或者没有更高级的创客联盟能及时拓宽学生的视野时,也会暴露出驱动性不足的问题。

科学本身是一个内在的整体,却囿于当时人类自身认识水平的局限而被人为地划分为学科[10],新工科建设的首要目标,就是要模糊学科边界,构建起对既有学科实现内化与外化的“超学科”[11],以便使我们能根据实际需要来“裁剪”知识。然而,由于我国高等教育在长期实践中形成的教育管理机制体制,使得高等工程教育学科壁垒森严[12],新工科要想取代传统工科,还有一个与之博弈的长期过程,如何在两者之间进行折中,使之既能体现新工科的特点,又能保持传统工科的优势,是目前新工科创客教育首先需要突破的瓶颈。在具体教育过程中,由于知识体系的构建乃是创新最厚重的底色,务必想方设法驱动创客学生开展创新性学习,使之搭建起够用的系统化知识脉络并开展创新,然而,向来惯用的将课程与课堂“两课”分隔开来,一前一后的创建模式,再次造成了“两课”教育的“两张皮”问题。同样,任何单一的驱动模式,因其固有的角度思考方式,在面对“超学科”性的新工科创客教育时,均难以从教育的各个环节根据实际需要来施力,如对于学生自己一时解决不了的多个疑难与困惑,翻转课堂很容易实现,而慕课课堂却胜任不了,因而很难从根本上驱动学生持续开展创新,使其驱动明显乏力。

(三)创客运动的开展性不当,不能实现新工科创客教育

创客运动是新工科创客教育的必由之路,其主要特征是主动性、具身性或物我合一性[13][14]。其行为包括思、做、学、创,其中“思”是第一位的,“创”才是关键。且任意行为的发生通常会结合某一具体的对象,并伴随有任务的完成。当前,经典的创客运动方式有“做中学”、“发现学习”与“创中学”[15][16]。在新工科创客培养中,“做中学”因重“做”而“思”不足,抑或是“思”滞后于“做”,致使其获得的认知有限而备受“有做而没有学”的诟病[17]。从结果的产生过程来看,学生在开展创客运动时,如果创新动力不足,学生的兴趣就难以被完全激发,自然就会因“灵魂跟不上行走的步伐”而导致主动思考的缺乏。为此,“发现学习”顺势而为,试图通过“发现”来超越“思”所产生的不足,从而获得新认知,但却因“做不够”而使之又步入“重认知而轻技能”的窠臼[18]。从教育过程着眼,如果创客空间尚未及时提供可供“做”的手段或设备,自然就会导致其技能的缺失。“创中学”则运用边“做”与边“思”的方式,并把“思”推向到深层次——“发现”之后,再将“发现”所得“做”出来,既能解决“思不足”的问题,也能克服“做不够”的弱点,但当它偏离预先设定的任务目标时,其创客运动的开展仍然是不恰当的。可见,在尚无先进经验可借鉴的困境下,若不对创客运动作一全貌的分析,通过沿袭现有方式制订出的创客运动方案,往往会难免顾此失彼,致使其创客运动的开展不是缺乏可行性,就是在传统工程教育的范畴内打圈圈,体现不出新工科建设的时代诉求。

二、新工科创客教育的突围路径

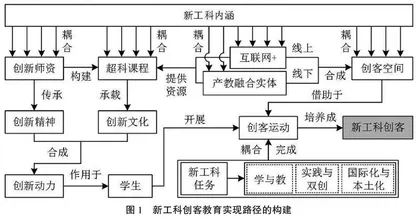

为了实现新工科创客教育,就必须切实解决上述问题,为此本文采用因果推断法,将创客教育的诸要素重构为创客空间、创新动力、创客运动,并将创客运动的开展与维系视为学生借助于创客空间在创新动力的驱使下产生的因果运动过程,以突显出创客教育的必然。同时,为了实现新工科建设与创客教育的一体交融,将新工科内涵耦合于创客教育的各个环节后,创新师资通过互联网+产教融合实体所提供的双线协同教育资源构建起“超学科”课程(简称超科课程),再由创新师资所传承的创新精神与超科课程所承载的创新文化双双合成创新动力并作用于学生,从而使学生借助于双线互动创客空间开展创客运动,通过完成耦合于其中的新工科任务[19],同时也将自己培养成新工科创客,从而实现任务完成与人才培养的“一步走”战略。其具体实现路径如图1所示。

图1表明了创客空间、创新动力与创客运动之间的因果关系。基于现实困境,如何构建创客空间,才能有助于充分发挥其效能并方便学生开展创客运动,如何构建创新师资与超科课程,才能有助于给创客运动施加创新动力,如何将新工科任务耦合于创客运动之中,才能有助于实现新工科创客的教育,即是下文要解决的三个核心问题。

(一)创建分类主体式创客空间,支撑新工科创客教育

为切合当前产业诉求,着实解决现实困境,给新工科创客的创新提供便利的资源、平台与设备,创客空间的构建,可采取如下三步来实现。

首先,依据目标导向法,从供给侧改革的视阈,提出基于互为需求的合作主体策略,构建起主体式创客空间。为此本文主要从如下两方面着手。(1)深掘需求侧中隐藏的供给性,探究出被掩盖的互为需求关系。资金的投入产出比例与政策的制定落实效果是政府政绩的重要考核指标,需要高校与企业按要求去完成而显示其对政府的“被需要”性。因此,为实现高校的快速健康发展,政府在为其提供资金资助的同时,也要求高校最终将资金的投入产出关系上报,即政府是资金的供给侧与产出的需求侧,高校当然就变为资金的需求侧与产出的供给侧,可见,政校之间隐藏着互为需求关系。同时,为确保企业的可持续发展,政府在为其制定政策的同时,也要求企业最终将政策实施后的效果上报,即政府是政策的供给侧与实施效果的需求侧,企业也就为政策的需求侧与实施效果的供给侧,政企之间也存在着互为需求关系。还有,企业既是人才的需求侧,也是岗位的供给侧,高校也就变成了人才的供给侧与岗位的需求侧,彼此之间同样存在着互为需求关系。上述三种互为需求关系(用互为供给关系表示)如图2所示。(2)图2中的互为需求关系说明校、企、政之间存在着相互依赖与制衡的共生关系,即可利用其互为需求关系为杠杆,构建起“合作主体”,从而形成互为互利的“三足鼎立”稳定局势。基于此,各供给侧即可主动发挥其功能,政府:构建外围制度环境,发挥资金、政策供给侧功能,以利于创客空间的建设与运行;企业:瞄准急需与前景项目,发挥岗位供给侧功能,提供自主式创新孵化器,以便为高校人才的就业与创新提供条件;高校:着实开展育人工作,发挥人才供给侧功能,提供贴身式创新服务[20],以便为各方提供能肩负重任的接班人。可见,在创客空间的投资、建设、运管、服务及分享中,各供给侧均能主动作为,显示出创客空间构建的主体式。