学院派创业生态系统:源起、内涵及认知性框架

作者: 任志宽 李栋亮 吴锦梅

摘要:基于系统论和生态论,对学院派创业生态系统的源起、内涵进行分析和界定,提出“主体—环境—动力”概念分析框架,认为学院派创业生态系统以系统主体为内核,以创新文化和制度为运行环境,以系统运行机制为动力支撑,是一群具有学院派性格的教师或学生本着严谨、钻研、务实、兴趣驱动的理念,为实现个人学术成果的社会价值,通过网络式、交互式、共生式的创新关系,形成的一种新型产学研创业生态。作为学院派创业的代表,大疆创新、固高科技等高科技企业有效发挥高校创新资源优势,有效推动高校和市场的深度融合,是学院派创业力量在市场中的生动实践。

关键词:学院派;创业生态系统;认知性框架

当前,我国高校创业教育实践已经取得一定成效,创业教育纳入日常课程体系成为必然趋势。学术界对学院派创业的理论内涵研究较多,主要分为两种观点:一种观点认为相对于社会职业人员离职创业,来自于高校的学院派创业者自发创业成功的可能性较小[1][2],成功率较低。究其原因,主要是学院派创业者受高校学院派文化影响,注重学术研究和自由探索,对市场和产业不够敏感,导致很多初创企业都倒在“最后一公里”。另一种观点认为学院派创业是新时期创新范式变革的产物,未来的硬核创新将由教授、学者、学生等知识分子沿着科学研究、技术开发、成果转化这条创新链展开,而且这种链条的正向驱动力将越来越大,由科学原理驱动的创新将成为新的范式[3],以大疆创新、固高科技等为代表的高科技企业正是学院派创业的成功典范。那么,聚焦后者的实践模式和经验,值得研究的是,这种具有学院派特色的创业教育有什么差异化特色?在理论层面有哪些开拓性创新?在实践层面有哪些先进经验值得推广?基于此,本研究运用系统论、生态论等理论研究成果,对学院派创业生态系统源起、内涵进行研究,提出学院派创业生态系统的认知性框架,提出以大疆创新、固高科技为代表的学院派创业企业的典型特征,探究它们在建立产业链和创新链深度融合的创业生态方面的具体做法,为我国培育学院派创业生态系统提供参考。

一、学院派创业生态系统的理论源起与内涵特征

(一)思想演变

在知识经济时代,知识作为一种生产要素被广泛认识,以知识为组织单元的创新思想逐渐诞生。Tansley首先提出“生态系统”这一概念[4],并采用生态网络视角研究统一环境下社群运动关系。随后,很多学者将生态系统理论应用到创新学学科中,认为创新生态系统是各种生物及其所处外部环境之间,通过相互影响、相互作用所形成的统一整体,创新过程与生物行为具有一定的相似性,比如生物系统所具有的多样性和创新系统的多样性。其中,最为典型的就是Prahalad发现创新活动和自然界能量循环一样[5],深受外部环境及其相关主体的互动作用影响,能将企业、高校、社会资源有效整合,形成可持续发展的生态系统。国内学者刘林青以麻省理工学院提出的“高校创新生态系统”为基础[6],研究了高校生态系统构成的内部结构以及推动系统运行的原因。随后,以高校为核心的创业生态系统相关研究不断出现。Isenberg将创新生态系统思想应用到区域创新领域[7],提出硅谷的成功主要是充分利用高校创新资源,构建了具备创新生态系统的六项“黄金准则”。段琪基于扎根理论构建了高校科研人员创新生态系统研究框架[8],即创新主体在对创新要素的持续追求和获取中,不断与外部环境互动交流,是主观与客观动态平衡的过程。自此,学院派创业生态系统依托生态系统思想不断发展,成为创新理论研究的重要分支。

(二)内涵特征

在学院派创业生态系统中,知识作为重要的创新资源,教师和学生在“知识社会化——外化——组合化——内化”的过程中不断迭代,阶梯式提升各主体的知识协同效应。构建学院派创业生态系统是一项系统工程,既需要知识生产组织(大学)积极参与,也需要知识传播和外溢融合。[9]与其他生态系统不同,由高校所衍生出的学院派文化成为学院派生态系统的典型特征,这种文化具有科学本色,能将创业过程附着在理论知识架构之上,创业者具有“像高校,但不是高校;像企业,但不是企业”的感受。学院派创业生态系统利用高校这一特定平台对信息、资源等进行整合,以创造更多财富与价值。[10]拥有知识的创新主体通过知识循环实现系统之间的逻辑流动,如果一项知识“投入”贡献于生态系统,就会实现新知识生产,并生成新发明和新知识的“产出”。通过信息交换和知识流动,学院派创业生态系统将团队创新成果应用到现实,促进持续健康发展。在这个过程中,高校是资源整合者及利益既得者,通过环境共享与其他子系统连接,通过信息、资源交换形成成果转化。

学院派创业生态系统以高价值知识为支撑,利用具有潜力的外部资源作为支持,为高校教师及大学生创业奠定基础。[11]孵化企业作为学院派创业生态系统的市场主体,能在产品孵化阶段给予创业团队资金资助和各种服务。孵化企业作为维持系统可持续运作的智力支撑主体,能助力创业团队实现成果转化和经济价值。创业生态系统中每个孵化项目都会配备一名创业导师,这个导师大多数也是高校里面攻读学位的导师,能将学校学习课程融入创业中,为学生提供全过程、全方位的服务。通过与外部高校的合作,学院派创业生态系统可以实现高校与企业的深度融合,最大限度地激发学生及教师的创业热情。能加强高校合作及创新实践,不断提升学生的创业能力,在学生创业过程中予以具有针对性的指导和帮助,进而为系统注入年轻血液。不同于高校内设孵化器,合作高校是学院派创业生态系统稳定运行的外部利益相关者,能以院校合作方式整合校内外资源,提供具有针对性的创新创业教育。

学院派创业生态系统能依靠内在的文化凝聚力吸引具备科研、市场、营销等多行业背景的复合型人才,实现以“人”为载体的产学研合作。这类型复合型人才能主动挖掘和判断有效市场信息,依托过往的科研积累,以高深的理论为指导,快速将市场所不具有的新产品模型做出来,这种知识积累为整个创新生态系统流畅运作提供基础动力,能促进技术和创新之间协同互动,确保生态系统可持续发展。另一方面,学院派创业生态系统体现团队导向,不过分提倡个人英雄主义,每个创新主体参与要素循环流动过程中,所积累的行业信息通过数据化产生较大的附加价值,并被存储和共享,系统在运作过程中也会对这类型知识加以应用实践,从而再创造出新知识、新技术。当知识资源集聚到一定程度,资源分散所产生的系统离心力又会提高创新资源流动性。

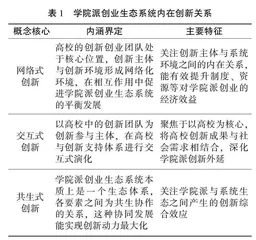

综上所述,认为学院派创业生态系统是一群具有学院派性格的教师或学生本着严谨、钻研、务实、兴趣的理念,为推动个人学术成果实现社会价值,通过网络式、交互式、共生式的创新关系,形成的一种新型产学研创业生态。这种创业生态不同于草根创业、企业家创业、内创业等形态,是一种有科学理论和知识作支撑的创业,是一种偏重于硬技术创新的创业,具有“多物种、小团队、大架构、自组织、无边界、客户化”的特征。学院派基因是生态系统的核心竞争力,创新单元具备网络式、交互式、共生式的内在组织关系,能有效推动着系统集成各种创新要素。如表1所示。

(三)归因解析

学院派创业生态系统出自生态组织学概念范畴,具有跨学科、跨领域的特点。目前对于学院派创业生态系统的内涵研究还处于初步阶段,学术界尚未达成共识。本文从系统论视角和生态论视角出发,对学院派生态系统的形成动因进行解析,研究其理论起点。

1.系统论视角

基于系统论视角,认为学院派创业生态系统将高校与企业之间的二元主体合作情景拓展到广泛的、耦合的、多主体参与的动态网络系统,该系统是系统创新主体与外部环境共同构成的有机整体。高校师生所组建的创新团队处于系统核心位置,能与其他子系统形成创新合力,促进各子系统平衡发展,推动系统不断完善。[12]学院派创业生态系统支撑要素主要分为创新孵化器和以高校为支撑的创新系统两个方面,其中以高校为支撑的创新系统包括基础设施、资本、高校、政府等。[13]从系统论角度看,学院派创业生态系统明确了系统中高校作为主系统因子的根植性系统化比拟,理论和知识模型是系统运行基底的本质特征。总而言之,可以将学院派创业生态系统理解为在高校这一特定环境内,以高校创新团队为主系统因子,以企业、政府等为子系统因子,以创业团队为动力单元所形成的系统化创新网络。这个系统的系统性主要体现在将制度、资源、团队和人才等资源融合起来,形成一个创新组合。

2.生态论视角

基于生态论视角,认为学院派创业生态系统作为一个生态体系,各种要素具有互利共生的生态关系,能有效统筹不同部门的目标、定位和发展模式,使得系统内部协同发展,进而实现效益最大化。学院派生态系统与自然生态系统类似,内在机制以维持系统动态平衡为目标,实现高校和外部生态环境高度依存。[14]高校创业团队处于系统的核心地位,链接着金融支持、基础设施、产业链等外部环境。[15]有的学者还将硅谷的成功归结于冒险、宽容、合作的高校创新沃土,提出创新“栖息地”的概念,这就很好地解释了高校衍生出的学院派生态营造是不同于其他生态系统的核心。总而言之,生态论视角的学院派创业生态系统是以高校合作共生的生态群落为载体,以实现资源互补共生为目标,能有效推动高校与外部环境协调互动和资源互补,具备一般的自然生态系统特征。

二、学院派创业生态系统的理论框架

(一)系统主体

基于“五重螺旋”理论,一个完整的创业生态系统是由其子系统通过生态互动和知识流动实现的。[16]据此,认为学院派创业生态系统包括人才支撑系统、创业资本系统、成果转化系统、创业教育系统、创业服务系统、产业链支撑系统六大子系统,各子系统承担着不同的功能。

1.人才支撑系统。构建具有持续竞争优势的创业生态系统,必须在人力资源供给方面提供足够的支持,形成人才吸收和培养的正式网络与非正式网络。学院派创业生态系统以高校为生态群落,以生态团队为基本单元,保障激励性的同时最大限度地形成团队合力,建立知识型创新人才培养基地,举办创新创业大赛、国内外高校宣讲会等,为人才提供创业反馈、公司培训、公司结构梳理等服务。

2.创业资本系统。资本是维持生态系统持续运转的基础,同时也是创业成果产业化和资源配置的重要手段[17],是学院派创业生态系统的重要组成部分。该子系统形成一个以内部投资基金为核心,以外部风险投资为补充,投资渠道多样,支撑范围广阔,覆盖创新链各个环节的资本支撑系统。该系统主要提供基金申报服务、融资担保服务、风险投资服务等,为在孵企业提供完备的金融支持。

3.成果转化系统。成果转化是学院派创业生态系统的核心组成部分,也是区别于高校孵化器的关键要素。当技术成果进入中试环节后,成果转化系统内各种创新资源自动向研发团队聚集,提供成果转化所需的各类型生产要素。产品研发出来后,成果转化系统能对接外部市场,进入生产厂评估环节。该系统能组织有经验的专家团队,对新成果价值进行评估,对研发产品进行试生产,对客户进行实地技术指导。同时,售后技术团队也会对使用过程中遇到的问题进行总结,这有利于技术改造和升级。

4.创业教育系统。该子系统发挥“学院派”母体优势,引进高校创业导师,设计创新创业的相关课程,夯实创业者理论基础。利用现有孵化器和企业,选派优秀学生到实验室、先发企业进行实践学习,提高学生动手能力。在学习内容设置上,面向合作高校和研究院开设创业教育课程,自主研发英文教材并采用英文授课方式,拓宽学生视野,增强学生的创业基本素质与创业能力。创业课程具有师资力量雄厚、培训方向多样、理论实践融合、学习内容全面等特点。

5.创业服务系统。学院派创业生态系统能够建立“创业导师”团队,吸引企业高管在研究院开设系列创业就业指导课程,包括创新创业教育课程、创业实战指导课程等,对大学生进行更有针对性的创业指导,能有效激发外部知识的产生、整合、获取,获取知识产权最大化收益,为创新要素提供一个良好的平台环境,促进各生态团队之间以及企业与外部环境之间的深入合作交流。

6.产业链支撑系统。学院派创业生态系统能创新价值链、企业链、供需链和空间链融合方式,发挥系统内不同类型组织单位研发优势,推动上下游单元价值交换,促进上游向下游输送产品或服务、下游向上游反馈信息,实现产业链各环节运行效率最优化。生态型产业集群是产业链支撑系统的核心,能通过标准化生产、内部管理控制等手段,降低产业增值过程中的各种成本,形成低成本竞争优势。