海外留学能否促进大学教师职业发展

作者: 刘琳

摘 要:基于35所“双一流”建设高校教师的调查数据,采用OLS回归和路径分析方法,探究海外留学对大学教师职业发展的影响及其原因。研究发现,海外留学并未显著促进大学教师职业发展。虽然海外留学促进大学教师职业发展的直接效应显著,但海外留学并未通过提升大学教师的科研产出促进职业发展,反而因削弱了大学教师的本土学术网络抑制了职业发展。本土学术网络既在海外留学与大学教师职业发展之间发挥独立遮掩效应,也可通过影响科研产出在二者之间发挥链式遮掩效应,且独立遮掩效应大于链式遮掩效应。为促进海归博士职业发展,高校应推动海归博士融入本土学术圈;扭转量化导向的学术评价制度;规避人情因素对学术评价的不当干预。

关键词:海外留学;大学教师;职业发展;科研产出;本土学术网络

建设一支具有国际视野的高水平师资队伍,对提升我国高等教育发展水平和国家科技创新实力具有重要意义。2022年10月16日,习近平总书记在党的二十大报告中再次强调:“深入实施人才强国战略,完善人才战略布局,加快建设世界重要人才中心和创新高地,着力形成人才国际竞争的比较优势,把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来”。为聚揽一流人才,新世纪以来,我国各级政府部门和高等学校出台了系列针对海外高层次人才的支持政策。与本土博士相比,海归博士往往在求职、晋升、薪资待遇与研究条件等方面享有政策优势。在此背景下,寻求海外留学成为大学教师获取更多职业发展机会的策略选项。据教育部统计,我国已于2017年实现了出国留学与回国服务规模的双增长,其中“2017年度出国留学人数首次突破60万大关,达60.84万人,同比增长11.74%;同年留学回国人数较上一年增长11.19%,达到48.09万人”[1]。当前我国高水平大学中的海归教师数量已初具规模[2],并呈日益增长态势。

那么,海外留学真的能够促进大学教师职业发展吗?目前学界关于这一议题的研究并未得出一致结论。虽然,有研究发现海归教师的职称晋升速度快于本土教师[3],职称晋升几率显著高于本土教师[4],但也有研究发现海归教师的职称晋升速度慢于本土教师[5],入选“长江学者”的时间也长于本土教师[6]。研究结论的分歧暗含着海外留学作用于大学教师职业发展的过程可能会受到其他因素的影响。学术地位获致的相关研究认为,大学教师职业发展是普遍主义机制与特殊主义机制综合作用的结果,学术地位获致既依赖于大学教师对科学知识的贡献大小,也得益于博士毕业机构、工作单位和个人学术关系网络的赞助性支持。[7]在我国关系主义的文化背景下,本土学术网络对大学教师职业发展有着重要影响。[8]已有研究发现,海归教师兼具跨国资本优势[9]和本土学术网络劣势[10],跨国资本优势可能会通过提升海归教师的科研产出促进其职业发展,但本土学术网络劣势则可能会抵消这一积极效应。

基于上述思考,本研究基于35所“双一流”建设高校教师的调查数据,引入科研产出和本土学术网络作为中间变量,采用OLS回归和路径分析方法,探究海外留学对大学教师职业发展的影响及其原因,以期为优化高校人才队伍管理,促进海归博士职业发展提供实证依据和政策建议。

一、 文献综述与研究假设

(一)海外留学对大学教师职业发展的影响

大学教师职业发展的特殊主义机制认为,博士毕业机构声望对学术职业发展有着持久深远的影响。开普勒(Caplow)和麦吉(McGee)对学术岗位招聘决策的研究发现,聘用决定是基于求职者的研究生毕业机构声望,而不是依据求职者的工作表现[11]。朗(Long)对生物化学家的研究也发现,博士毕业机构声誉是影响初始学术职位声誉的最大因素[12],且其对学术职业发展的影响可能长达20余年[13]。博士毕业机构声望对学术职业发展的作用机制可以概括为两种效应:一是“筛选放大效应”,精英机构首先选拔出具有良好学术潜质的人,然后为其提供良好的环境以促进其天资的释放和能力的形成;二是“符号或标签效应”,毕业于精英机构的学者往往被贴上“高能力”的标签,从而借助精英机构的符号光环获得职业发展优势。[14]在“中心-边缘”分化的全球学术体系中,我国高校的学术声望相对低于海外知名学府。据QS2022世界大学排名,居于前10名的高校主要分布在美英两国,而我国最有名的清华大学和北京大学也仅居第17和第18位。我国政府部门设立的各类海外引智政策以及高校在教师招聘中对海外经历的重视,进一步诱发了海外学位优于国内学位的社会认知。[15]基于我国28所公立高校专任教师的调查发现,海外博士学历对大学教师进入高层次院校和高排名学科执教具有显著正向影响[16]。由此推测,海外知名学府的留学经历可以赋予海归博士职业发展的起点优势,并通过累积优势获得进一步发展的条件与机会,从而不断拉大与本土博士的职业成就。另外,从组织支持的角度来看,海外引智政策为海归博士提供了优于本土博士的职业发展条件,强有力的组织支持能够显著提高学术人才的工作效能,助推学术职业发展。[17]据此,提出以下研究假设:

H1:海外留学显著正向影响大学教师职业发展

(二)科研产出的中介效应

大学教师职业发展的普遍主义机制认为,造成科学家学术地位差异的主要原因是科学家对科学知识的贡献程度,即科研产出的数量和质量。[18]科尔兄弟对美国物理学家的研究发现,科学家的研究质量是影响学术地位获得的关键变量。[19]朱克曼对诺贝尔奖评选过程与评选结果进行研究发现,科学界主要根据科学家做出的科学成就这一普遍标准进行个人分层。[20]加斯顿和布鲁姆等人的研究发现,英国科学家的学术地位获得也主要依据科学因素的考虑,87%的高产出率和高质量的科学家得到了高度承认,科学界的奖励系统是根据研究的质量和数量运行的。[21]知识复合理论和跨国资本理论认为海外留学可以显著提升大学教师的科研产出。前者认为学术人员的跨国流动伴随着知识的流动,通过将遥远国度的知识与本土知识融合,海归博士可以形成独特的知识集,利用“思想套利”(ideas arbitrage)的位置提升科研产出。[22]后者认为海归博士拥有跨国人力资本和跨国社会资本的比较优势,大学教师在海外留学期间不仅习得了先进的知识与技能,也拓展了海外学术网络和资源获取渠道,使其科研产出更高。[23]研究发现,拥有海外经历学者的论文引用率比无此经历的学者平均高出40%[24]。我国海归博士的平均论文发表数量也显著高于本土博士[25]。据此,提出以下研究假设:

H2:海外留学显著正向影响大学教师科研产出

H3:科研产出显著正向影响大学教师职业发展

H4:科研产出在海外留学影响大学教师职业发展中发挥中介效应

(三)本土学术网络的遮掩效应

由于学术场域有着特殊主义的作用空间,社会网络对大学教师职业发展也有重要影响。科尔认为,学者的社会网络是特殊主义机制的主要运作基础。他指出:“科学共同体可以被描绘为一系列社会网络,在这个网络中,根据智力上的联盟、政治上的联盟、制度上的忠诚和友谊,形成了或强或弱的连结。一位科学家如何与那些最终在某种情形下对他进行评价的科学家连结起来或是没有连结,会影响到评价结果。”[26]已有研究发现,学术网络既会影响大学教师的科研产出也会影响职业晋升。在科研产出方面,麦克法蒂耶(McFadyen)对生物医学教师的研究发现,卓越的知识创造与学术生涯早期学术网络的规模和强度正相关,但学术网络的影响力在职业后期会有所减退,呈现出倒U型曲线的特征。[27]朱依娜将学术网络对科研产出的作用机制概括为两种:一种是“信息交流机制”,与学术网络成员之间的互动交流可以通过不同观点的碰撞启发创新思想的生成,为做出新的学术发现提供思想启发;另一种是“资源获取机制”,与政府和企业等科研资源提供方的关系连结会影响学者获取的科研资源含量,为学术研究提供资源保障。[28]在职业晋升方面,本土学术网络的影响作用大于海外学术网络。如实证研究发现,本土学术网络加速了中国学者获得长江学者头衔的速度,是影响学术认可最重要的因素。[29]虽然海外学术网络有助于海归科学家的职称晋升,但这种积极效用在职业发展后期开始弱化,而本土学术网络对高层次职业发展的影响开始凸显。[30]然而,长期的海外学习经历往往使海归博士面临本土学术网络缺失与重建的问题[31]。据此,提出以下研究假设:

H5:海外留学显著负向影响大学教师的本土学术网络

H6:本土学术网络显著正向影响大学教师职业发展

H7:本土学术网络在海外留学影响大学教师职业发展中发挥遮掩效应

H8:本土学术网络显著正向影响大学教师科研产出

H9:本土学术网络和科研产出在海外留学影响大学教师职业发展中发挥链式遮掩效应

二、 研究设计

(一)研究对象

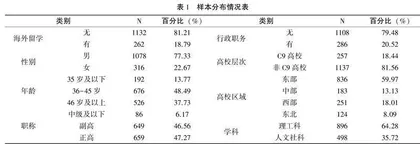

本研究以海归人才集聚数量最多的35所A类“双一流”建设高校教师为研究对象(不含国防科技大学),通过向样本教师邮箱发放电子问卷收集数据,经过三轮发放,共回收有效问卷1701份。由于大学教师的科研产出和职业发展都需要时间积淀,所以剔除了在高校工作年限不足3年的新教师样本,最终纳入分析的样本量为1394份。从样本构成来看,在我国“双一流”建设高校中,无海外留学经历的教师数量(1132人,占比81.21%)远高于有海外留学经历的教师群体(262人,占比18.79%),表明拥有海外留学经历的教师在我国高水平大学中依然比较稀缺。调查样本中的男教师多于女教师,年龄多为36岁及以上的中老年教师,大部分教师拥有副高及以上职称,但担任行政职务的教师比例偏低,所属高校多为非C9的“双一流”建设高校且主要位于东部地区;理工科教师占比高于人文社科教师,样本分布情况详见表1。

(二)变量设定

1.因变量:大学教师职业发展。作为学术职业的从业主体,大学教师职业发展也可称为学术职业发展,是指从事学术工作的个体凭借贡献的产品和成果,获得相应的社会地位与声誉的过程。[32]根据这一定义,学界多采用职称级别或人才项目级别等表征学术地位的指标测量大学教师职业发展。20世纪90年代以来,为提升国家科技竞争力,我国政府部门开始设置人才项目,历经20余年的发展,我国已经构建起一套层级分明、上下衔接的人才项目体系,其所带来的地位声誉效应远远盖过了传统的常规性职称体系。因此,本研究采用人才项目级别测量大学教师职业发展。以一道多选题“您获得过的人才项目有”了解大学教师的人才项目获得情况,选项包括“校级人才项目、地市级人才项目、省(直辖市)级人才项目、国家级海外高层次人才引进计划(含青年)、青年长江学者/青年拔尖人才/优秀青年基金、杰青基金/长江学者/万人计划、两院院士和以上都没有”8个类别。考虑到国家级海外高层次人才引进计划(含青年)主要针对海外归国人才,将之纳入统计分析会干扰海归博士与本土博士人才项目获得差异的精确性,所以本研究将仅入选了该类人才项目而未入选其他人才项目的样本删除。然后,根据大学教师获得的最高人才项目级别将这一题编码为一个五级连续变量:1-表示没有获得任何级别的人才项目,2-表示校级人才项目获得者,3-表示地市级人才项目获得者,4-表示省级人才项目获得者,5-表示国家级人才项目获得者。得分越高,表示大学教师职业发展越好。

2.自变量:海外留学。学界一般认为博士阶段是学术职业生涯的起始阶段,且博士学位是当前“双一流”建设高校招聘专任教师的基准学历要求。因此,本研究的海外留学仅指博士阶段的海外留学,即在国/境外获得博士学位,而不包括海外访学、海外博士后和其他海外工作经历。海外留学为二分类变量,以无海外留学为参照组。

3.中介变量:科研产出。采用近三年大学教师发表的科研成果数量进行测量,参照鲍威等[33]构建的论文发表指数计算方法将不同类型的科研成果进行折算。折算公式为:理工科的科研产出=EI/SCI*1+发明专利*0.4;人文社科的科研产出=SSCI*1+CSSCI*0.8。

4.遮掩变量:本土学术网络。社会网络理论认为个人的社会网络规模大小、与网络成员的关系强度和网络成员的声望高低对职业发展有重要影响。[34]因此,本研究选取网络规模、关系强度和网络顶端三个指标测量大学教师的本土学术网络。参照“北京市科技工作者状况调查”对学术网络的测量方法,采用“上个月,您大约与多少本土同行讨论过学术研究问题”测量本土学术网络规模;采用“在您的学术交流网络中,相熟的本土同行(顶尖的本土学者)占多大比例”测量本土学术网络的关系强度和网络顶端,答项为5级计分,得分越高,本土学术网络的规模越大、质量越好。为简化指标数量,提高变量的理论概括性,参照程诚和边燕杰等人[35]的方法,通过主成份因子分析将上述3个指标抽取为一个本土学术网络公因子,并将因子得分转化为百分制得分。