家庭背景对研究生学术性投入的影响及其作用机制

作者: 赖秦 江彭湃

摘要:研究使用2021年全国硕士研究生学习和发展调查数据,分析家庭背景因素对研究生学术性投入的影响作用及其机制。研究发现:家庭背景对研究生学术性投入有显著正向影响,较客观家庭背景(SES)而言,主观家庭背景(SSS)对研究生学术性投入的影响更大;求学动机仅在主观家庭背景和学术性投入之间起中介作用,较外部动机来说,读研的内部动机对研究生的学术性投入影响更大。研究生教育应该调整以往升学者都带有明确而强烈的内部学习动机的基本前提假设,找到一条可以有效促进学校层面研究生培养目标取向与学生个体研究生教育目标取向之间合理互动的协调发展路径。

关键词:研究生;家庭背景;求学动机;学术性投入高校人才培养质量是高等教育从规模发展向内涵发展转型过程中的重要问题。2019年全国教育事业发展统计表明,全国各类高等教育在学总规模4002万人。高等教育的毛入学率已经过了50%的大关,按照马丁·特罗的标准,我国高等教育正式迈入普及化阶段。内涵式发展已经成为高等教育改革发展的必然趋势和要求。2020年,随着新冠疫情的发展,教育部为应对高校毕业生就业和升学问题,提出了扩招18.9万研究生的措施。至此,我国硕士研究生教育招生规模已达到百万。在高等教育国际形势不断变化的趋势下,研究生教育继续面临“对提供者和有关客户的需求、供应、质素和回报等多方面的挑战”[1]。关注研究生的学习与发展、开展研究生学习成果评价(Learning Outcomes Assessment)已经成为国内新的发展趋势。[2]研究生教育的扩张,必然导致高等教育质量评估的价值转向,以学习者为主体、注重教育过程、强调学生学习投入的评价理念成为新时期高等教育质量评估的新范式。

研究生学习投入度是研究生培养质量的必要保证。学习投入是指学生在个人学业和课堂内外有效教育活动中所投入的时间及精力。[3]有效教育活动既包含课堂学习也包含有教育意义的课外学习、课外活动、项目合作和社会实践等。学习投入可分为学术性投入和社会性投入。[4]

对于研究生而言,学术性学习活动与科学研究高度相关。科研投入对科研效果有正向的直接影响效应。[5]因此,学术性投入增加能有效提升研究生科研能力和素养。国内外对于学习投入的研究十分丰富,但大多关注的是院校环境对个体学习投入的影响:从宏观的教育政策制定到中观的教育教学过程,再到微观的个体学习心理研究,少有先赋性影响因素的作用机制考察,例如家庭背景因素。

研究生的家庭背景影响求学动机。几十年来,中国经济发展迅速,贫富差距进一步扩大。不同的家庭背景对学生的学习和发展有重要作用和深远影响,社会分层导致的教育差异依然存在于实施严格选拔的高等教育系统中。[6]那么,不同的家庭背景是否因为求学动机的不同而对研究生的学术性投入有影响,这种影响是通过何种途径而发生,成为了本研究的关注重点。

一、文献回顾与问题提出

家庭背景的内涵十分丰富,至少包括家庭经济资本、社会资本以及文化资本三个维度。[7]作为一个社会学的概念,家庭背景的定义可细分为两个维度,即客观社会经济地位(SES)和主观社会地位(SSS)。客观社会经济地位(Socioeconomic status,简称SES)是个人或一个群体在社会中依据其所拥有的社会资源而被界定的社会位置,常以家庭经济收入、父母受教育水平以及父母职业作为其客观度量的主要指标[8],简称客观家庭背景;主观社会地位(Subjective social status,简称SSS)指个体对自己所处社会阶层的主观认知和信念,主观社会地位(SSS)是对家庭社会经济地位(SES)的主观认知[9],简称主观家庭背景。主观家庭背景是对客观家庭背景的一个整体感知。它测量的是个体在社会中的相对地位,既可能与 SES 水平一致,也可能不一致。[10]例如,一个学生家庭经济情况在社会的整体水平里处于中上,但他成长于较好的社会圈层,在这种比较下他自我感知的社会地位较差,导致他的主观家庭背景就达不到客观家庭背景在整体社会中的中上水平。古德曼(Goodman)认为SSS能准确抓住社会地位中更敏感的方面,其提供的评定信息远远超过客观指标,因而对SES的主观认知即SSS比SES自身对健康、学业成就等的预测作用更大。[11]主观家庭背景更加贴近个人的视角,是一个结合了心理学的概念,引入研究视野更具人文关怀。

关于家庭背景在高等教育过程中的影响,功能主义的“选择论”倾向于认为影响不大或没有影响。其中的“绩效选择论”认为,现代社会的地位获得主要凭借个人能力和绩效,先赋因素(如家庭背景作用)会逐渐消失。[12]学生通过在教育中获得成就,而不是因为家庭出身。学校教育应该是一部平等化机器,它提供公平竞争的阶梯,不管家庭背景如何,选贤任能。“社会选择论”不赞同绩效是唯一的选择标准,但认为随着不同教育阶段的逐步分流和筛选,家庭背景在更高教育阶段的影响更小。[13]仔细分析,这些研究里的家庭背景主要指家庭的客观社会经济地位(SES),即家庭收入、父辈教育水平和父母的职业,忽视了家庭背景里这些客观因素给家庭和学生带来的实际影响。

·研究生教育·家庭背景对研究生学术性投入的影响及其作用机制冲突主义的“阶层再生产理论”认为,家庭背景会在高等教育过程及毕业后的就业和职业发展过程中存在持续影响。[14]中产阶层价值观和行为模式与学校教育过程更为契合,而来自底层和工人阶级的子女缺乏对应的文化资本(诸如沟通技能、行为规范)以获得教师的认可和特别帮助,从而在学业和学校生活适应上差人一等。[15]学校教育在培养传递优势阶层的文化和知识的同时,将隐蔽的不平等合法化,同时使劣势阶层对优势阶层的文化予以认同和尊重。在此逻辑下,背景良好的家庭除了更容易传递资本,也更愿意投资教育来实现文化和地位的再生产。国外不少研究显示,家庭经济状况和父亲的教育水平对某些类型的研究生教育机会获得有显著影响。[16]国内也有研究显示,家庭阶层地位对大学期间的学术性投入有显著的影响[17]。来自社会优势地位家庭的学生通过转换自身家庭赋予的文化、态度和价值观等内容,在学业中表现良好,不断加强正向反馈从而更加投入学校教育,最终获得学业成功。学生的主观家庭地位(SSS),即人们在他们身处的环境中所感知到自己所处的位置[18],使家庭背景良好的学生如虎添翼,通过学校教育复制了原有的社会不平等。

求学动机,也可理解为入学动机,作为学习动机的重要组成部分,“是一个人学习活动内在的动力因子”。[19]求学动机与学习兴趣、学习投入以及学业成就密切相关。中国家庭对于教育的重视和学历的追求由来已久,传统的儒家思想影响深远。外国学者西蒙·马杰逊提出儒家模式,以儒家思想在东亚地区的影响力为出发点,解释东亚地区民众接受高等教育的意愿及全社会的升学热情。在他看来,儒家思想中热爱学习是一种对父母孝顺的行为,获得优异学业成绩能够促进个体在社会中实现向上移动。[20]中国人的升学行为可以理解成为了家庭荣誉,也为了家庭阶层上升。研究生教育处在我国学校教育的最顶端,为社会培养高级人才,其意义和价值对于家庭和社会都是重大的。随着高等教育的扩招,攻读研究生对家庭和学生个人而言不再只是意味着知识和能力的增长,时间和金钱的投入也纳入到成本和收益考量。调查显示,无论是学术型研究生还是专业型研究生,以就业为导向、希望通过读研提升个人竞争力均占到了绝大多数,这与我国研究生教育扩招的社会经济背景相呼应。[21]国外大量定量或定性的实证研究发现高校升学选择中,个体家庭背景具有显著而清晰的影响作用。[22]因此,求学动机受到家庭背景的深刻影响。

求学动机根据来源的不同分为内部动机和外部动机。内部动机是个体为了寻求挑战和乐趣,满足好奇心而参与活动的倾向;外部动机是个体为了活动本身之外的其他因素,如奖励、他人认可和评估、完成上级的指示、与他人竞争等而参与活动的倾向。[23]攻读研究生的原因对研究生的学习和生活有重要影响。由于对专业的热爱和兴趣而选择读研被认为是拥有内部动机从而选择读研;由于想要获得社会声誉、缓解就业压力以及希望通过读研来增加未来就业的竞争力等原因被认为是受外部动机而攻读研究生。相关研究从不同方面研究了学习动机对学术成绩的影响,并将动机看作是对学习者重要的有益力量。出于内在动机的学生会激发出更高水平的任务持久性,更加具有自信和毅力,这使他们实施更多的深层次学习行为,可以预测更好的学习成绩。[24]基于以上文献综述,本研究提出如下问题:(1)客观家庭背景对研究生学术性投入是否仍有影响?(2)主观家庭背景是否比客观家庭背景对研究生在学术性投入的影响更大?(3)家庭背景是否通过求学动机对研究生学术性投入产生影响?

二、研究设计

(一)研究对象

研究数据来源于华中科技大学教育科学研究院2021年“全国硕士研究生学习和发展调查”课题组数据①。全国硕士研究生学习和发展调查采用分层随机抽样方法,问卷采用“网络问卷+定点投放”形式开展调查。此次调查共有53所高校参与,最终回收有效问卷10497份,有效率为95.0%。其中男生4862人,女生5635人;研一5194人,研二3332人,研三1761人,其他210人;部属高校人数4221人,地方高校人数6276人;城市家庭4716人,农村家庭5781人;东部高校5182人,中部高校2881人,西部高校2434人;学术学位5363人,专业学位5134人。

(二)研究工具

研究将研究生的家庭背景分为客观家庭背景和主观家庭背景,求学动机分为内部动机和外部动机,学术性投入定义为研究生在学习过程中行为、情感和认知三方面的投入程度。同时,在此分类和定义基础上,借鉴国内外已有的调查量表,课题组从客观家庭背景和主观家庭背景出发编制了家庭背景信息部分的量表;从认知、情感和行为三方面的投入编制了研究生学习投入度量表部分。

具体来讲,客观家庭背景主要调查父母的教育程度、职业地位和家庭年收入。教育程度从未受过教育到博士及博士后依次赋值1-8分;职业地位从城乡无业、失业、半失业者到党政事业单位领导干部依次赋值1-10分;年均家庭收入从0-3万到50万以上依次赋值1-7分。主观家庭背景调查学生感知到的家庭经济、文化和社会资本以及这些资本对学生在研究生学习期间的支持程度,这一部分采用李克特五级评分,从非常差到非常好、完全不同意到完全同意分别计为1-5分,得分越高,意味着感知到的家庭资本程度越高,支持程度越高。

求学动机的调查依据学生选择的读研原因,将提升自身综合素质、提高自身知识水平、学术研究兴趣等题项归类为读研的内部动机,将找到待遇更好的工作、延后就业压力、扩大职业发展空间、换专业、进入恋人/家乡所在城市、随大流等题项归类为读研的外部动机。

学习投入度的量表中行为投入主要调查学生的课堂表现、生师互动和课后学习行为;认知投入调查学生的理解、反思和评价行为;情感投入调查学生的成就和意义感。这些项目选项采用4点自评式量表,1=非常不符合,2=比较不符合,3=比较符合,4=非常符合。

使用SPSS20.0对预测量表进行项目分析(Item Analysis)和探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis)。运用题目总分相关法进行项目分析,发现所有项目都达到了0.001以上的显著性,各项目有良好的区分度。项目分析后,对预测量表进行探索性因子分析。通过分析可知,量表拥有较好的构念效度。整体而言,量表的同质性极高,Cronbach’a系数超过0.9,可见量表的信度很好,此测量工具拥有较高的可信度。

三、研究结果

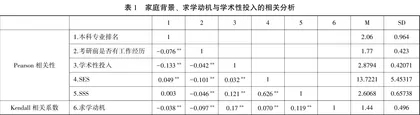

(一)研究生家庭背景、求学动机与学术性投入的相关检验

表1列出了各变量的平均数、标准差、Kendall相关系数和皮尔逊积差相关矩阵。相关分析表明,家庭背景的两个维度即SES和SSS、求学动机均与学术性投入呈显著正相关,说明家庭的客观背景(SES)越好,学生感知到的家庭背景(SSS)越好,越是内部的求学动机,学术性投入越高。另外,本科专业成绩排名、考研前是否有工作经历等变量与求学动机、学术性投入存在一定的联系。因此,研究在后续分析中对这些变量进行了控制。而院校层次、专业、学位类型等因素对求学动机和学术性投入没有相关性,因此不列入表格进行讨论。