高质量发展背景下创新创业教育质量提升路径研究

作者: 马永霞 孟尚尚

摘 要:创新创业教育是深入实施“大众创业、万众创新”的关键枢纽,是落实教育高质量发展、人才高质量培养的主要平台。随着创新创业上升到国家战略层次,高校创新创业教育受到多方重视,然而对于如何提升高校创新创业教育质量、助力教育高质量发展这一问题仍待解决。本文以50所在本科阶段开设创新创业教育课程的高校为案例样本,运用模糊集定性比较分析方法,探讨环境与组织两个层面六个维度的前因变量不同组合影响高校创新创业教育质量的内在机制。研究发现,导致高创新创业活跃度的驱动机制有3条路径,包括全面推进型提升路径、文化激励型提升路径与教学驱动型提升路径;导致非高创新创业活跃度的驱动机制有2条,表现为生态失调型制约路径,与高创新创业活跃度的驱动机制存在非对称性关系。因此,我国高校可以通过加强顶层设计、调整资源配置、坚持共生原则、避免悬浮治理等方面选择创新创业教育质量提升路径。

关键词:创新创业教育质量;创新创业活跃度;fsQCA;创业生态系统;提升路径

一、问题的提出

创新是我国高质量转型发展的第一动力。随着知识经济时代的到来,深入实施国家创新驱动发展战略的重要性已不言而喻。“大众创业、万众创新”是深入实施国家创新驱动发展战略的重要支撑,作为“大众创业、万众创新”队伍的生力军,大学生创新创业能力的提升具有重要意义。[1]然而,根据《2019/2020年全球创业观察报告》对我国创业活动的评价数据显示,“学校创业”(Entrepreneurial education at school stage)在框架中整体评分占比最低。[2]《2020年中国本科生就业报告》对大学生毕业创业存活率的追踪调查数据显示,2016届毕业生三年内终止创业活动的人数占55.6%,与2015届(45.0%)、2014届(46.9%)相比呈下降趋势,从侧面体现了我国大学生整体上自主创业能力不足、创新水平较低的状况。[3]这种落差迫使我们反思,如何稳步推进高校创新创业教育高质量发展,培养更高质量的创新创业人才。

创新创业教育质量不仅反映创新创业教育的实施效果[4],更关乎我国高等教育改革成果和社会经济持续发展状态[5]。当前创新创业教育已经成为高等教育人才培养改革的重要突破口,已成为高校履行社会责任、推动经济结构调整、实现创新驱动战略发展的重要阵地。然而,我国高校创新创业教育仍在教学资源分配与教育体制建设等方面存在亟待解决的问题。目前,我国高校创新创业教育的相关研究多聚焦于创新创业教育理念、教育体系、政策比较等方面展开,较少关注创新创业教育质量提升的有效路径,难以满足创新创业教育高质量、可持续发展的时代使命。本研究从课题组“‘新工科’建设背景下大学生创新创业能力培养生态系统研究调查问卷”数据中选取50所在本科阶段开设创新创业教育课程的高校作为案例,基于创业生态系统理论,运用模糊集定性比较分析方法探讨不同的创新创业教育因素组合,作用于高校创新创业教育质量的内在机制与多元路径,以期为我国高校实现创新创业教育高质量发展、助力创新驱动战略落地发挥一定的借鉴作用。

二、文献综述

创新创业教育源于国家战略需要和经济社会发展,是一种以培养学生的创新精神、创业意识和创业能力为价值取向的教学理念和模式。[6][7]创新创业教育是素质教育纵深发展的时代体现,创新与创业互为支撑,创新是创业的内核,创业是创新的表现形式。创新创业教育质量的提升既是学术研究中的难点,也是急需解决的现实问题。依据不同的理论视角与问题导向,关于创新创业教育质量的研究主要从人才培养质量[8]、课程质量[9]与教师能力[10]等方面展开。本文主要关注创新创业教育质量的影响因素包括什么,是否存在多条提升创新创业教育质量的组合型路径?梳理文献发现已有研究主要包含以下几个方面。

首先,创新创业教育质量的影响因素。受创新创业教育质量的“滞后性”影响,创新创业教育质量研究应综合实施过程及教育结果的核心要素开展。祝成林等立足于“过程-结果”两方面对高职院校的创新创业教育质量展开实证研究,发现师生共创、创业竞赛和创业实践等实践活动对创新创业教育成效的影响显著高于课堂教学。[11]黄兆信等通过对我国1231所高等学校展开调研发现,创业政策、教育师资、课程内容与创业类大赛是影响高校创新创业教育质量的关键因素,并提出“发展现状-实施过程-最终结果”的全链条式质量评价框架,对创新创业教育活动过程实施全面监管。[12]学者对创新创业教育质量的测量方法也有所不同。卓泽林选取“学生满意度”作为创新创业教育质量的现实表征,从课程、竞赛、实践、政策及教师5个维度对粤港澳大湾区高校创新创业教育质量展开研究,证明创业实践能够显著提升学生的创新创业能力。[13]李阿利等对湖南省15所高校创新创业教育整体质量展开评估,采用规模报酬可变的DEA-BCC模型测算高校创新创业教育效率作为结果表征,得出教师能力与高校创新创业教育效率呈正相关。[14]

其次,创新创业教育质量提升的相关研究。从宏观层面来看,我国创新创业教育在发展过程中具有鲜明的政府推动特征。[15]完善的政策保障与资金支持是深化创新创业教育改革、提升创新创业人才培养质量的核心举措[16],是实现多主体协同合作的关键基础[17]。从中观层面来看,院校支持体系是创新创业教育系统顺利运转的核心因素[18]。完善的院校支撑体系既需要教学目标、师资队伍、管理体制、激励机制和文化系统的建立健全[19],也需要各要素的有序互动与有机整合[20]。高校创新创业教育生态系统的建设、教育落实的深度与广度[21]、创新创业教育课程体系与实践活动的质与量[22],都对高校创新创业教育质量有着极显著的影响。从微观层面来看,学生参与创新创业教学活动的次数与质量对个体创新创业能力提升、推动创新创业教育实效性具有一定影响[23]。

综合来看,已有研究充分证实了创新创业教育质量提升的必要性,为本研究的开展奠定了一定基础,并为创新创业教育质量结果表征与影响因素的选择提供了经验借鉴。学界的相关研究多从理论层面探讨创新创业教育质量的提升机制,或从实证角度考察某类因素对高校创新创业教育质量提升的线性关系,关于多因素相互协同、交互作用的高校创新创业教育质量提升路径尤为缺乏。本研究使用模糊集定性比较分析这一方法,结合定性与定量研究思维,以我国50所在本科阶段开设创新创业教育课程的高校为案例,探究多个案例间存在的普遍性特征,分析多维度影响因素交互作用下,影响高校创新创业教育质量的多重并发因果关系和行之有效、扎根现实的创新创业教育质量提升路径。

三、研究设计

(一)理论基础

创业生态系统理论是本文的研究基础。2005年,美国学者邓恩(Dunn)在“理工学院创业者俱乐部”中描述了麻省理工学院创业生态系统的基本轮廓,这是“生态系统”概念第一次在创业教育领域中亮相[24]。此后创业生态系统这一概念便受到业内学者的广泛关注,并逐渐将研究视角从创业者及其特征转移到创业者所处的环境中。[25]创业生态系统指在某一地区或国家创业资源与创业活动的集合,强调系统内不同要素间通过相互依存与互动,鼓励和促进创业行为产生的过程。[26][27]生态系统指一定空间内,生物与环境之间相互影响、相互制约且相对稳定的统一整体。本文借鉴已有研究,将创业生态系统理论应用到高校创新创业教育活动中[28][29],将高校创新创业教育视为由教学、实践、政策、文化等要素共同组成的生态系统,其中的要素有序共生,主体与环境相互作用、互利共赢。

(二)研究方法

自1987年美国学者拉金(Ragin)提出定性比较分析(QCA)以来,QCA作为一种能够对多案例进行系统地比较、弥合定量研究和定性研究优势的新方法论,在社会科学领域受到越来越多的关注和认可。[30][31]其中,模糊集定性比较分析(fsQCA)基于布尔代数和集合论逻辑,通过探究不同原因变量作用于结果变量的充分性和必要性,进而考察多种原因变量组合与结果之间的逻辑关系。与其他定量方法有所区分的是,模糊集定性比较分析的组态思维具有等效性,并不追求结果的最优解,而重在充分考虑条件变量间的内在关联,适用于解释产生同一结果的不同组合路径,被国内外学者广泛应用于管理学领域[32][33],并逐渐受到教育学领域研究者的青睐[34][35]。fsQCA方法与本文的研究对象、研究问题具有一定的契合度。研究选取我国50所在本科阶段开设创新创业教育课程的高校为研究对象,研究样本规模属于中小规模,且“创新创业教育质量”这一结果的复杂性决定了其系统运行机制是非线性的,创新创业教育质量的提高路径是否具有唯一性尚未得到验证。模糊集定性比较分析能够较清晰地解释高校创新创业教育过程中,多种高校教育要素与结果之间的复杂关系,为提升高校创新创业教育质量提供多条解释路径。

(三)指标构建

1.前因变量指标构建

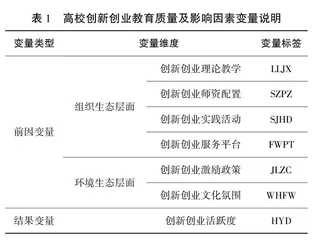

借鉴已有研究[36][37],基于创业生态系统理论,从组织生态层面与环境生态层面出发,将高校创新创业教育质量的影响因素划分为教学、师资、实践、服务、政策、文化六个维度。

(1)创新创业理论教学。创新创业理论教学是高校提升创新创业教育质量的关键所在[38]。研究选取“在思政课等通识课中融入创新创业内容”、“专业课程与实践联系紧密”等7个题项作为理论教学的数据测量表征。

(2)创新创业师资配置。创新创业教育教师的能力对学生的创业意向具有显著的积极影响[39]。选取“创新创业教师具有一定的企业实践或创业经历”、“学校聘请校外企业家担任创新创业导师”等4个题项作为师资配置的数据测量表征。

(3)创新创业实践活动。创新创业教育实践活动是大学生提升创新创业能力的第二课堂[40]。选取“学校经常举办创新创业比赛”、“学校为学生提供企业交流的机会”等5个题项作为实践活动的数据测量表征。

(4)创新创业服务平台。高校创新创业教育服务平台是高校满足学生开展创新创业实践活动的重要途径。选取“学校建立了完善的创业实践平台(众创空间等)”、“学校提供完善的创业信息与咨询服务”等6个题项作为服务平台的数据测量表征。

(5)创新创业激励政策。完善的高校创新创业激励政策能够有效激发大学生创新创业思维、意识与能力。选取“学校对学生创新创业成果给予奖励”、“学校为学生创新创业实践提供资金支持”等4个题项作为激励政策的数据测量表征。

(6)创新创业文化氛围。高校创新创业文化建设对大学生产生创新创业行为具有一定的激励和正向引导作用[41]。研究选取“学校宣传创新创业价值及创业榜样的先进事迹”、“学校的文化氛围激励我们积极参与创新创业”等4个题项作为数据测量表征。

2.结果变量指标构建

本研究以“创新创业活跃度”作为结果变量的表征。在管理学研究中,创新创业活跃度指某一地区的创新创业活动频率,反映区域创新创业活动的质量、能力和绩效。[42]本文中的创新创业活跃度指,高校学生参与创新创业活动的频率、质量和思想变化,并于研究中将其细化为学生行为层面的具体表现与意识形态层面的自我效能。其中,选取“参加创业/科技创新社团”、“参加大学生创新创业训练项目/课题”、“创业尝试”等8个题项作为行为层面的数据表征。选取“参加创业教育学习有利于促进个人发展”、“利用学习到的创业知识分析实际问题”等4个题项作为意识形态层面的数据表征。最后,采用AHP层次分析法,计算各题项在结果变量中的权重占比,对题项数据进行加权平均后,作为创新创业活跃度的反映值。详细变量说明如表1所示。

(四)数据来源与信效度分析

本文研究数据来源于“‘新工科’建设背景下大学生创新创业能力培养生态系统研究调查问卷”。问卷基于创业生态系统理论、创业过程理论,参考个体创业意向量表、自我效能感量表、学生参与等成熟研究,采用李克特5等选项量表形式进行编制。结合电子问卷与纸质问卷,在线上、线下共发放问卷1003份,剔除无效问卷后,回收有效问卷912份,有效回收率为90.9%,从中选取50所在本科阶段开设创新创业教育课程的高校作为研究对象。在被调查的50所高校学生样本中,77.2%的家庭支持学生自主创业行为,46.7%的家庭成员有创业经验,9.5%的大学生有过创业经历或正在尝试创业。

通过信效度分析可知,问卷整体KMO值为0.975,各题项因子载荷均大于0.6,说明问卷具有较好的结构效度,且题项关联度较高。表2显示,各维度的克朗巴哈系数(Cronbach’s alpha)和组合信度(CR)均大于0.8,表明问卷内部一致性较高,具有良好的信度。各维度的平均方差提取值(AVE)均大于0.5,说明问卷具有较好的收敛效度。