美国研究型大学冠名捐赠行为探究

作者: 张博林 洪成文

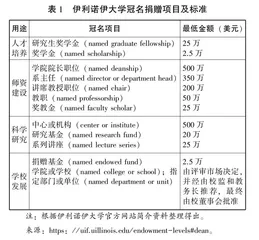

摘 要:社会捐赠已成为美国研究型大学重要的资金来源,这就需要大学不断地优化捐赠策略和模式。冠名捐赠作为大学与社会联系的重要纽带,能够引领捐赠文化、促进捐赠良性发展、助力本科教育。因此,本研究基于社会交换理论,分析了美国研究型大学冠名捐赠的动因,深入解读冠名捐赠的实际操作,凝练出冠名捐赠的发展特点:美国研究型大学在冠名捐赠上的蓬勃发展,主要得益于其良好的内外部组织环境,不断优化的操作体系和符合自身发展特色的冠名规范。对美国研究型大学冠名捐赠行为的系统研究,有助于我国一流高校在冠名政策法规、程序标准、组织机构及人员专业化和顶层设计方面不断完善,从而丰富大学筹资理念。

关键词:美国;研究型大学;社会交换理论;冠名捐赠行为

冠名捐赠作为大学多元筹资的有效途径之一[1],已在美国大学广泛开展并取得较大成就。从已有的研究来看,冠名可解释为捐赠人将财产捐赠给慈善机构后,其名字会通过一些方式与组织、机构、活动或者建筑联系在一起。[2]也有研究者认为,冠名捐赠更倾向于满足捐赠者与受益者双方的利益诉求。捐赠者通过行使冠名权提高其社会声誉,彰显自身价值,并将其内化为丰厚的无形资产,而受益者(如大学)则由此获得有力的资源支持,从而更好的践行其使命,双方通过交换各有所取,合作共赢。[3]

冠名捐赠对于大学多元筹资具有重要的价值和意义。就经济效益层面而言,它能够增加学校办学经费,助力本科教育。从文化效应来看,冠名可以扩大文化影响力,传承校园捐赠文化,是反思本科教学成功与否的一面镜子。冠名还可以作为大学与社会募捐之间的重要交换纽带,提高捐赠的持续性,营造慈善氛围。[4]

基于社会交换理论的基本观点和原则,文章尝试对美国研究型大学冠名捐赠行为进行研究。首先,分析了社会交换理论在冠名捐赠中的适切性。其次,基于交换互动的核心原则,围绕内外部组织环境对美国研究型大学冠名捐赠的动因进行分析。再次,在社会交换理论基础上,对冠名捐赠各项行为(标准、程序、伦理等)的规范性操作进行了解读。最后,针对美国研究型大学在冠名捐赠方面的有益经验,对我国一流大学冠名捐赠提出可行性建议,为我国大学捐赠行为提供参考。

一、社会交换理论基础

社会交换理论(Social Exchange Theory)由美国社会学家乔治·霍曼斯(George Homes)首先提出。该理论认为,个体的各种社会行为都可被认为是商品交换的类型。[5]霍曼斯从经济学的商品交换理念中吸收了“酬劳”“成本”“期待”等概念,并将交换界定为“利益最大化”的理性行为。皮特·布劳(Peter M.Blau)则从一个更加关注个人之间行为和互动的角度来考察个人和群体之间以及群体之间的交换结构。布劳认为,回报是个体在交换过程中得到的收获,既包括外在(金钱等)酬劳,也包括内在情感(爱、尊重、感激等)上的回馈。因此,交换不仅是经济行为,更是一种社会行为,其目标是推动社会的进步和发展。 [6]随着互动的推进,双方关系会演变成信任、忠诚和相互承诺。要做到这一点,双方需要坚守相应的“原则”。交换原则形成了“交换关系中参与者之间形成的或被参与者采用的规范性定义”。[7]社会交换理论的原则主要体现为以下几点:(1)互惠原则。该原则被认为是社会交换的一个重要原则,代表着一种交换倾向,即个体的互惠偏好影响交换行为和信息选择。[8](2)协商机制。即在社会交换进程中,双方需要不断沟通才能促进持续有益的交换。通过协商达成的互动行为往往更加明确,交换权利和职责也更明晰。[9](3)情感属性。其核心观点在于,互动者之间的结构性依赖产生了共同行动(joint activities),由此产生积极或消极的情感。这种情感属性又被归因于个体当下所处的环境中,并由此产生了或强或弱的交换纽带。[10]

社会交换理论对于研究大学冠名捐赠具有较好的适切性。冠名捐赠并不是完全的经济交换行为,其背后的行为动机较为复杂。在大学冠名捐赠中,由于捐赠者所处的环境和文化的不同,对于互惠原则的理解和应用也各不相同。对于学校的回馈方式、冠名策略及劝募方式都有着不同的偏好选择,最终会对冠名结果产生影响。随着冠名捐赠互动的深入,大学与捐赠者往往会衍生出不平衡的现象:如捐赠者对大学的冠名项目表现出较小兴趣;捐赠者携学校需要的资源向大学提出不合理的、违反大学使命及独立性的诉求;或者大学未能及时向捐赠者反馈信息。因此,在冠名捐赠的互动关系中,需要通过协商沟通,在交换双方中建立信任关系,以保持捐赠行为的持续。[11]在大学冠名捐赠行为中,捐赠者与大学之间的匹配度有助于形成积极的情感,并有助于二者产生信任关系。尤其是校友对母校的情感归属,更能在情感上产生激励作用,从而形成持续捐赠。因此,社会交换理论能够有效指导大学冠名捐赠的行为,使其操作基于互惠的前提,满足交换双方的利益诉求,并在平等、信任的关系中,保证交换行为的平衡与规范。

二、相互依存:冠名捐赠的动因

社会交换理论合理解释了大学与社会之间的相互依存关系。大学的职能是人才培养、科学研究与社会服务。为更好地践行大学发展的使命,就要提高人才培养质量。作为非营利组织,大学本身无法创造资源,因此,需要与外部组织建立关系,以冠名权换取捐赠来获得外部支持。此外,社会发展离不开大学的反哺,大学反向为社会发展输送人才、产出科研成果,并为捐赠者提供冠名权、名誉、头衔等。长此以往,大学与捐赠者之间将会产生稳定的信任关系。当前,美国研究型大学冠名捐赠已发展至成熟阶段,究其根本,主要是在社会的长期发展中逐渐形成了深厚的大学捐赠制度与文化,同时也离不开政府、教育管理部门、高校、校友及社会力量等各方组织的支持。

(一)内部组织环境:交换原则的内源性导向

1.互惠原则:冠名捐赠的偏好选择

互惠性是社会交换理论中的一项重要原则。基于经济角度考虑,该理论认为交换双方之间的关系是“给予和回报”,并在权衡成本和收益后,决定交换行为是否维系。在向非营利组织捐赠的过程中,个人如果能够获得某种回馈,无疑增强了其捐赠的动机。通常来讲,冠名捐赠可以促使捐赠者获得在学校建筑空间或实体上冠名留念的机会等外部酬劳,也会取得尊重、荣誉等内部酬劳。基于布劳的社会交换理论观点,双方在交换的过程中都会对预期“酬劳”产生期待,但预期结果是否实现取决于两个条件:第一,与他人互动才可以实现目标;第二,采取有助于实现目标的手段。一方面,在冠名捐赠互动行为发生时,大学将直接获得外部资金的支持,捐赠者则通过捐赠换取资源,如冠名权、地位、信息、荣誉和服务等,捐赠者因此获得了心理满足感。双方在交换过程中,通过分享资源以达到互惠互利。另一方面,在互动的基础上,实现预期结果还取决于双方是否有共同的兴趣和目标。

美国研究型大学通常设置灵活丰富的组织策略来吸引捐赠,助力冠名捐赠互动行为。学校一般会根据大学发展的愿景和使命,设计具有前瞻性的冠名项目。如耶鲁大学围绕不同功能将其冠名项目设计为优化校园建设、促进科技发展、聚焦世界热点难点问题、改善人类生活等。学校设置了数据科学、量子科学、神经科学、环境科学等项目,用于帮助了解宇宙、改善社会、保障人类和全球健康。学校还不断优化升级冠名项目,聚焦于多样化与公平、女性权益等世界热点难点问题,如耶鲁大学法学院设置的“格鲁伯全球正义与妇女权利项目”( The Gruber Program for Global Justice and Women's Rights)等,有效吸引了捐赠者对项目的关注和支持。[12]为刺激捐赠,学校还专门整理出为员工捐赠提供配比资金的企业,供捐赠者参考。此外,学校充分利用一切资源,提高捐赠率,如一年一度的耶鲁大学同学聚会活动就贡献了数额较大的捐赠,作为回馈,学校将以“南森霍尔协会奖学金”( Nathan Hale Associates Scholarships and Fellowships)对捐赠者进行冠名表彰,[13]使捐赠者得到了预期回馈,激发其捐赠热情。

2.协商机制:冠名捐赠的互动基础

社会交换理论的观点认为,在交往过程中,双方都在寻求一种平衡状态,一旦打破平衡,交换行为将会中断。无规范、无条件约束的互惠交换行为,将会导致一方处于失衡位置,从而失去独立性与话语权。因此,大学需要有效规避风险,在冠名捐赠行为中与捐赠者保持平等的关系,坚守学术的自由、招生自主权等底线,拒绝破坏学术规定的捐赠。因此,基于平等的相对性,在互动的过程中,随着对话的深入,大学需要不断与捐赠者进行协商,帮助交换双方厘清权责和交换细节,以保持交换行为的平衡。一般而言,信任感是减少不平衡的一个重要因素,合作伙伴之间频繁而高质量的协商沟通会产生更高的信任,有助于建立稳定的关系。

美国研究型大学的专业筹款组织机构和人员为协商机制提供基础保障,是冠名捐赠的平等交换行为中的重要影响因素。以哈佛大学为例[14],由大学领导、校友代表、教职工代表及其他各界代表组成的大学董事会负责制定大学发展的使命、愿景以及冠名捐赠的各项政策和战略,监督冠名捐赠的各项事务与风险评估。作为校友发展与事务部的核心机构,校友会的作用在于促进大学与校友之间的联系,通过协商沟通进行劝募等,发展校友成为冠名捐赠的主力军;发展办公室则主要负责执行冠名捐赠项目的规划,肩负冠名捐赠项目登记、冠名答谢、项目进展报告等专业化服务。在风险控制层面,哈佛大学捐赠政策委员会首先对冠名进行认可,排除利益冲突和声誉风险。财务部领导下的风险管理与审计服务办公室则主要负责审计和对冠名捐赠等各类资金风险的管控。作为冠名捐赠的辅助部门,学校招聘委员会主要协助聘任讲席教授、冠名教职等后续管理事务。公共事务与沟通部则主要负责大学与当地政府、企业、社会公众及校友群体建立良好的沟通协调关系,为冠名捐赠打造良好的环境。

3.情感属性:冠名捐赠的信任纽带

社会交换理论认为,情感在交换行为中具有积极的正向作用。频繁的交换行为会产生社会效应,比如个体之间的信任、情感与责任等,这区别于双方之间的合同关系或单纯的经济交换行为。因此,持续的冠名捐赠通常在互动中赋予了大学和捐赠者之间以情感属性。[15]首先,在美国,由于慈善文化的传承,慈善信仰一般从内部驱动捐赠者进行捐赠。对于大学冠名筹资来说,在得到资金支持、促进大学发展的同时,也是挖掘人性向善动机的一种行为,并通过冠名帮助个体完成行善的目标,实现共同追求。美国研究型大学通常为捐赠者提供多样的冠名机会,如冠名建筑、讲席、奖助学金以及其他冠名基金项目,对其捐赠行为进行感恩回馈,以此来与捐赠者建立更加稳定紧密的情感,形成信任基础。例如,耶鲁大学的“高盛家族基金”(The Goldman Funds)[16]、普林斯顿大学的“索尼娅·索托马约尔奖学金基金”(Sonia Sotomayor 1976 Scholarship Fund)[17]等。其次,社会交换理论认为,校友作为大学冠名捐赠的主体,与母校是相互依存的关系。校友当前或过去学习期间从母校获得的就读经验(包括大学之道、学术声誉、资源、良好的师生关系、归属感与满足感等),都是校友后来回馈母校的积极情感动机。[18]对于学校来说,校友捐赠排行榜是反映大学教育质量的信号。学校以冠名交换,从校友处获得捐赠,不仅拓展了办学资源,还通过校友捐赠提高了学校的声誉和知名度。大学是“以文化人”的重要场所,校园文化重在培养学生的感恩之心和社会责任感,同时校园文化的熏陶也使得校友在学生时代形成对母校的归属感和认同感,使捐赠意识根植于校友心中,毕业后回馈母校的行为则顺理成章。[19]因此,校友捐赠及其冠名纪念也是大学与校友情感维系中的重要组成部分。同时,校友冠名还树立了榜样,是对其他校友和在校学生的情感激励,从而形成持续的捐赠责任。

(二)外部宏观环境:法律与政策的双驱动

尽管社会交换理论提倡在交换行为中遵守互惠互利的原则,但是在大学冠名捐赠中,互惠的前提是要保证大学的正义公平和学术独立性。因此,大学冠名捐赠行为需要完备的外部环境的支持与鼓励,并在规范的秩序下进行。在交换过程中,美国联邦及各州政府通常以法律法规及政策来规范社会捐赠,为大学开展冠名捐赠、做好科学研究、推动社会发展创造良好的外部组织环境。

1.完备的法律制度保障

筹资与捐赠相关的立法规定为大学各级募捐工作人员指明了方向,维护捐赠者的利益,同时也起到一定的监督作用。例如,美国联邦政府出台的《学院和大学审查指南》(College and University Review Guide)规定中最关键的部分就是信息披露制度。各州规定大学捐赠过程中申请注册、年度报告、募捐公告、捐赠合同及其他相关信息必须备案,以便使捐赠者和社会公众能够了解到捐赠是否按照现行规章制度进行,同时冠名及款项使用是否遵循了捐赠者的意愿。另一方面,《国内税收法典》(Internal Revenue Code)规定慈善捐赠可享受免税资格,为向大学捐赠股票、土地或房地产等增值财产的捐赠者提供了独特的税收补偿机制,即他们可以从应税收入中扣除这些增值财产的公平市值,并且可以免缴资本收益税。