大学生自杀行为的扎根分析

作者: 柴颖 汪勇

摘 要:相关统计和事实说明,自杀已成为大学生群体非正常死亡的首要因素。是什么影响着大学生的自杀行为、自杀前他们经历了什么、在什么情况下会产生自杀冲动等一系列问题的解答和干预,是有效制止大学生自杀的基础。这就需要为大学生自杀行为找到合理的解释和行为推理,并对预防和减少大学生自杀行为做出适切性思考。采用扎根理论的研究方法,对已自杀学生(生前)和自杀未遂学生进行个别访谈,通过三级编码步骤对上述问题进行探究,并在最后运用其他现有访谈材料来强化自杀行为的假设密度等,发现大学生自杀行为主要来自外部供给和自我内心需求之间的不匹配。扎根理论研究表明,为有效干预大学生自杀需要通过加强社会支持、完备学校教育、营造充满归属感与爱的家庭氛围来预防和减少大学生自杀行为。

关键词:大学生;自杀;扎根理论;需求

一、研究问题与研究方法

世界卫生组织发布的《预防自杀:一项全球要务》报告明确指出,自杀已经成了一个公共卫生问题。报告数据显示,每年有超过80万人死于自杀,相当于每40秒就有一人自杀。自杀死亡人数已经超过战争和自然灾害致死人数之和。千禧年之初,自杀就成了引发我国大学生非正常死亡的首要因素。据调查数据显示,我国大学生自杀死亡比例占非正常死亡的47.2%[1],且大学生自杀总数和自杀行为低龄化还有逐步上升趋势[2]。这种趋势,一方面有可能来源于大学生抑郁症发病率的攀升。心理学界已经广泛印证抑郁症是自杀者最常见的精神疾病诊断,约15%的抑郁症患者最终死于自杀。[3]另一方面有可能来源于一种在大学生群体中较为广泛存在的无聊状态,有心理工作者发现这种大学生的“空心病”具有较高比例放弃生命的意图。[4]客观来看,当前各高校高度重视大学生心理健康教育,如通过设置和完善大学生心理健康教育课程、组建大学生心理健康教育专兼结合的教师队伍、织密大学生心理健康联络网、增加大学生心理健康教育的硬软件投入、丰富大学生心理健康教育活动、制定大学生心理健康教育工作机制以及大学生心理危机预案,全过程地关心关怀学生的心理健康,同时也使得由大学生心理健康问题引发的自杀事件得到有效预防和控制。不过,我们需要进一步看到,一边是高校在大学生心理健康教育方面做出的不懈努力,另一边是具有上升趋势的大学生自杀率。面对这个斯芬克斯之谜,研究者对大学生自杀行为进行了诸多深入的探索与研究,但采用扎根理论的研究方法分析大学生自杀这一社会问题却并不多见。针对这一选题,本研究选择采用扎根理论作为研究方法,其原因在于扎根理论研究从经验事实出发,在对事实材料进行分析的过程中会以一种“代入”的视角,通过了解隐藏在大学生自杀行为背后的故事,思索导致大学生自杀行为的动机,最终为大学生自杀行为的干预提出适切性思考。

从具体方法来看,扎根理论研究是一个需要对所掌握的资料进行“概念化—类属化—找出核心类属—建立理论框架”的编码过程。本次研究采用程序式的编码过程,具体分成三个阶段:(1)第一级开放编码阶段要将资料分解、检视、比较、概念化和类属化,基本环节包括:贴标签—发现类属—属性和维度。(2)第二级主轴编码阶段要以“因果条件—现象—情境—中介条件—行动—结果”为编码范式模型,重新组合类属和次类属。(3)第三级选择编码阶段要系统地联系核心类属与其支援类属并验证相互关系,补充尚未发展完备的类属。

研究过程中,研究者首先以事先随机掌握的访谈材料进行“理论性抽样”,然后通过访谈另一大学生心理危机事件的当事人,实现“理论性抽样”的转换,再查阅一些心理访谈材料,进而充实大学生自杀行为的动因假设。此处的“理论性抽样”重视抽样内容之间的相关性,着重把握具有特殊意义的人、事、地、物,以此提升概念属性或维度之间的关联。

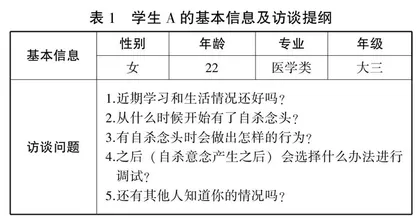

二、大学生自杀行为的最初理论性抽样

如表1所示,对学生A的访谈提问来自其本人主动找到研究者而展开的,访谈从询问学生A的近况,即“近期学习和生活情况怎么样?”开始。本次访谈的问题主要停留在学生A对自己心理境遇的深描,为本研究定下了探寻对大学生自杀行为研究的基调。

访谈结束后,研究者按照三级编码的要求对学生A的访谈资料进行整理、编辑、归纳、分析,力图得出这名学生自杀行为背后的“隐情”。在一级开放编码阶段,研究者本着尽量呈现原始资料中意义单位的原则,特别是不忽视对被访谈者个人本土概念的捕捉,形成了“生理反应”“心理感受”“支持帮助”三个类属及其属性和维度。表2选择了部分资料对这个分析过程进行示例。

在一级编码的基础上,研究者按照编码范式模型进行了二级主轴编码,针对学生A“对自我存在感到虚无和累赘,并尝试结束生命”这一现象,进一步分析该现象的因果条件、中介条件、行动策略和实施结果。

(A)因果条件。学生A认为自己的存在是累赘、感受不到生命的意义,遂想结束生命。

(B)现象。确诊抑郁症,有自杀意念和行为尝试。

(C)情境。学生A在高三时情绪突发低落,自此对任何事物提不起兴趣,曾尝试与哥哥谈论自己的情况,但哥哥并未引起重视;父亲长期酗酒,抱怨生活,使其联想到自己是“超生儿”,拖累了家庭的经济情况;自杀意念袭来时无法自控。

(D)中介条件。促成学生A进行自杀行为的条件有:家庭支持不多,无法理解其心理状况;父亲长期酗酒、抱怨生活;疫情爆发期间感受到周遭的焦虑。

(E)行动。吞服农药。

(F)结果。结束自己的生命。

根据上述一级、二级编码,研究者提出如下判断:(1)抑郁症是引起学生A自杀的显著内部因素。(2)疫情“宅”家期间引发的社会焦虑是引起学生A自杀的隐性外部因素。(3)长期以来的无意义感、累赘感是引起学生A自杀的隐性内部因素。(4)家庭支持和正向引导的缺失是引起学生A自杀的显著外部因素。(5)大学生自杀是内外因共同作用的结果。

在三级选择编码阶段,主要任务是通过撰写故事线,明确核心类属,并将核心类属与其他支援类属联系起来,整合为一个完整的分析图式。研究者通过进一步考察一级编码形成的3个类属以及二级编码对不同类属的精细化,在撰写了故事后发现“累赘感”这个核心类属。作为一种内心感受,这种“累赘感”又是从何而来呢?我们似乎可以从具体情境中找到一些蛛丝马迹,比如父亲长期抱怨生活为其带来的影响、主动寻找哥哥想要得到帮助却未果。

以上研究结果表明,将“在什么情境下会产生自杀念头?”作为切入,致使获取的研究结果是关于“大学生自杀影响因素”的静态描述,而大学生自杀行为又显然需要一个动态的考察以便跳出归因分析的局限。因此,需要转向一个动态的情境进行分析,从可再现的大学生自杀行为的实践逻辑中折射出影响大学生自杀的“元凶”。加之原初的访谈是一次偶然事件,为进一步聚焦研究主题,研究者找到了一位自杀未遂学生(访谈在征得访谈对象的同意后进行并告知了本次访谈的目的且做好全程保密),并对访谈问题进行如下修改:(1)实施自杀行为前发生了什么?(2)是什么原因导致了这次自杀行为?(3)获救后的你对自己的生命是否有了新的认识?

三、大学生自杀行为的理论性抽样向“需求”转场

访谈结束后,研究者首先将表4中的原始资料进行一级开放编码,形成了“情感归属”“外界评价”“自我认同”三个类属及其属性和维度。

二级主轴编码步骤与先前个案相同,将“情感渴求和外界认可”这一类属作为现象,具体编码如下:

(A)因果条件。父母离异后,学生B与母亲生活,情感上非常依赖母亲,但她认为母亲疏于对她的情感和其他需求的回应;学生B非常在意别人对她的评价。

(B)现象。即使学生B实施自杀行为后,其母亲依然不了解学生B的真实需求和想法,致使学生B的状况并未得到有效改善。

(C)情境。“理解包容”这一作为现象的类属是影响学生B产生自杀意念的属性,如:学生B期盼母亲能够理解自己的情绪和处境;学生情绪状态不好时仍然会选择第一时间告诉母亲;希望母亲甚至其他家人能对她有正向评价;自责,认为自己做不好任何事。

(D)中介条件。即那些促成学生B自杀意念和行为的条件,如母亲认为学生B的行为是“闲出来”的;母亲认为学生B只需按时服药、复诊即可,但她希望母亲能够了解她真实的需求;家人(外公)比较强势,总是安排学生B的人生选择,她不想听之任之却又不知该如何选择,她希望被周围人认可却认为自己自杀获救是一种“让家人抬不起头”的丢人之举;母亲酗酒,自己本需要被照顾却还要照顾母亲。此时,学生B的自杀行动源自“情感归属”“外界评价”“自我认同”的缺失。

(E)行动策略。在与母亲吵架后选择自杀,但获救后回避社交,但又想向外人证明自己却又不知该从何做起。

(F)结果。学生B目前虽然没有自杀意念,但其实质上并没有好转,反而更加封闭了自己。目前状况很平稳,但她也知道一旦有应激事件,自杀念头仍然会再次此燃起。

通过二级编码,研究者得出如下判断:(1)大学生自杀行为是自救和他救在行动者心中宣告无效后的选择。(2)理解包容、情感支持和需求回应对于自杀行动者至关重要。(3)抑郁症不是导致自杀的“元凶”。

在三级选择编码阶段,经过对原始资料前两级编码以及对访谈实际场景的回顾,发现学生B具有善良、自信、勇敢、坚韧等优秀品质但同时内心又充满自卑。通过访谈,学生B在情感上非常依赖母亲,但母亲对她的关怀大部分停留在物质满足,对学生B内心中真实的需求了解甚少。母亲、外公为其安排人生路径使得学生B一方面必须实现家人对她的期许,另一方面自己的人生期待无法满足,在二者的张力之间使其越发压抑,最终导致抑郁症爆发甚至选择自杀。因此,一个颇具市场经济意蕴的概念“需求”在学生B的行为选择中间发挥着重要作用。

以马斯洛需求层次理论为依据,人的需求可分为缺失性需求和成长性需求。缺失性需求,亦称“缺乏性需求”,是个体渴望排除诸如饥、渴、疼痛和不安全等缺失状态的表现。当个人存在这类需求时,主观上可以体验到某种缺失感。要解决这种缺失感,马斯洛认为要靠他人从外部提供满足的条件,因为主体自身无法自然而然地自我补给。缺乏性需求的满足可避免(心理)疾病。

四、大学生自杀行为假设的充实

为进一步探寻“需求”对于大学生自杀行为的影响和丰富“需求”这一核心类属的属性和维度,研究者进行了一次对具有自杀行为学生的访谈文本分析(访谈文本在征得某高校心理咨询中心同意使用的前提下进行查阅,使用过程严格坚持保密原则,并符合学术伦理和道德规范)。访谈内容主要围绕自杀行为的动机展开。

学生甲(自幼丧父,失恋):爸爸在我很小的时候就不在了,我妈一个人把我带大很辛苦,尤其是一个农村女人,没有文化也没有技术。她心里苦,我知道,所以我也跟着心里苦。我有什么事不会跟我妈说,说了她也不懂,会选择跟朋友说,谈恋爱之后会跟女朋友说。看着其他同学可以吃好的穿好的,我很羡慕。

学生乙(父母离异,高利贷无力偿还):他俩在我很小的时候就离婚了,总是吵架嘛,我也麻木了。后来我跟我妈过,我妈对我很严,总会拿我和别人比较,我特别不爽。我家经济情况一般,每个月几百块生活费。后来在网上看到那种贷款,觉得来钱挺方便的,反正每月还呗,谁知道要还的钱越来越多。债主天天逼,我受不了了。

学生丙(就业压力):说实话,我每天不知道要做什么,也不知道我大老远来这边读书是为了什么,我学这个专业有什么用。我不知道为什么活着,不如一了百了,省得每天过得那么累。

学生丁(失恋):她是我初恋,我们高中就在一起了。那个时候特别开心,一起上学一起放学,无话不说。后来上了大学,我们异地了。她突然提出来要分手,我要崩溃了。我爸妈在我很小的时候就出去打工了,我和我奶奶过。