创业政策影响大学生创业意愿的机制研究:一个有调节的中介模型

作者: 何淑贞 龚英翔

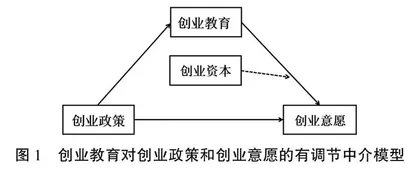

摘 要:随着国家社会经济转型发展,创新创业受到了社会各界的广泛关注。但目前我国高校学生创业成功率较低,学生创业意愿普遍不高。创业政策作为先导性要素,对于学生创业意愿有着重要的影响。本研究在全国31个省份1231所高校对应届毕业生进行调研,考察创业政策对于创业意愿的影响路径和作用机制。研究结果显示:创业政策对创业意愿具有正向影响,且创业教育在其中充当“桥梁”,呈现部分中介效应。另外,研究还发现:高校学生的创业资本对于创业教育—创业意愿这一路径具有调节作用,即学生的创业资本越高,相应接受创业教育之后所产生的创业意愿也越高。

关键词:创业政策;创业意愿;创业教育;创业资本

一、引言

近年来,随着国家政府在创新创业软硬环境上的深化改造,越来越多大学生参与到创新创业大军当中。作为创新创业的主要策源地,高等学校在激发大学生创新创业意愿,塑造其创新创业技能上发挥着不可替代的作用。2021年10月12日,国务院办公厅印发《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,明确指出大学生是“大众创业、万众创新”的生力军,支持大学生创新创业具有重要意义,要督促支持大学生创新创业各项政策的落实。显然,从国家政策的支持力度抑或是从高校创新创业教育的资源配套来看,高校创新创业教育迎来了空前的发展机遇。但是,由于创新创业的高风险性和不确定性,目前高校毕业生的创业意愿普遍不高,大多数毕业生选择继续深造抑或寻找更稳定的工作岗位[1],而不是投身创业。而在创业项目当中,能够落地孵化的亦是寥寥无几,创业成功的更是凤毛麟角。创业教育形式多以缺乏体系化的课程、非连续性的讲座及竞赛为主,理论深度不足,实践平台偏少,创业教育多由高校一方承担。[2]相关调查结果指出,全球范围的创业失败率高达70%,中国大学生创业的失败率更是高达90%以上,且选择再次创业的大学生创业者不足其中的15%。[3]

中国政策制定者推行创新创业教育政策时遇到的第一个难题就是高校学生创业意愿不高。国内外的相关研究均表明,创业意愿是创业行动的心理前提,对创业行为有着重要的预测作用。[4][5]而当前相关创业政策虽频繁发布,但对于创业青年而言,如果没有养成创业的意愿,则再好的创业政策也无法对其产生吸引力。对政策制定者而言,提升学生的创业意愿,激发学生的创新创业积极性,释放学生的创新创业能量具有重要的意义。针对在校大学生,创业政策更多地作用于高校创新创业教育的方方面面。随着近年来创业政策对高校学生创新创业教育的重视,高校创新创业教育对学生创业意愿的提升作用逐渐显现出来[6]。诚然,创新创业教育作为一个重要的外部因素,对于大学生的创业意愿有着重大影响。但是创业作为一个综合性极高的活动,除了创新创业教育这一因素之外,创业者自身的创业资本亦起着重要的影响作用。从当前活跃的创业者来看,他们无不具有独特而突出的创业资本,而具有高创业资本的人往往具有更高的创业意愿。本研究将从创业政策出发,探究创业政策如何通过创新创业教育影响学生的创业意愿,而创业资本在这个过程中又将起到怎样的影响作用,以期为促进创业政策作用的发挥、提升学生创业意愿提供一定的借鉴与参考。

二、概念界定与文献综述

(一)概念界定

1.创业政策

学界对创业政策的研究由来已久,但是由于对创业活动理解的差异,尚未形成统一的概念。有些学者根据与创业活动的关系来界定相关政策是否属于创业政策[7],另有一些学者则根据相关政策是否是以促进创业为目的来界定创业政策[8]。一般而言,创业政策是指政府促进相关人员自谋职业和自主创业实现就业的各种激励与扶持政策措施[9]。完整的创业政策体系应该包含创业活动之前对个体的创业意愿的激发,以及创业活动开始之后对创业者行动的支持与保护。[10]本研究结合多个学者的定义,将创业政策界定为:政府部门为了促进经济发展,激励本国或本地区经济主体开展创业活动而颁布实施的相关引导、优惠、辅助和保护措施。

2.创业教育

创业教育是指所有创业知识传递形式的集合,旨在培养大学生自主创业意识、掌握相关知识并增强创业相关技能。狭义上,可将创业教育定义为通过学校开设关于创业方面的相关课程来培养学生的创业素质和精神,使学生逐渐具备创立企业的能力的一种教育体例。[11]广义上的创业教育认为,创业教育是通过创业课程、实践、竞赛等形式培养学生的创业技能、价值观和识别商业机会的能力的一种教育体例。[12]亦有学者认为创业教育的内容不仅包括常规的创业策略、创业思维的培养,还包括对学生创业精神、创业态度的培养。[13]基于此,本研究将创业教育定义为:通过创业课程、实践、竞赛等形式培养学生的创业技能、创业思维以及学生的创新精神和创业态度的一种教育体例。

3.创业意愿

创业意愿源于心理学领域,是创业研究与心理学研究融合的产物。最早在1988年伯德(Bird)便将创业意愿视作一种能引导创业者为追求自身目标而去不断努力拼搏的心理状态,并能够对创业行为进行干预。[14]亦有研究者认为:“创业意愿是实施创业行为的一个先决因素,是创业者对于是否从事创业活动的一种主观态度。”[15]本研究借鉴钱永红的观点将创业意愿界定为:潜在创业者对于自身是否从事创业活动的一种主观态度和期望,是创业行为的一种简单预测指标,是了解创业过程的必要核心。[16]

4.创业资本

目前学界对创业资本的研究主要涵盖学生的个人资本和家庭资本。皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)在研究社会资本理论时首次提出了家庭资本的概念,认为家庭资本是由家庭的经济资本、社会资本和文化资本共同构成的。[17]帕特里克(Patrick)认为,创业者的个人资本是企业家创业前拥有的各种资本的总和,具体包括经济资本、人力资本和社会资本三部分。由于高校学生尚未建立起自身的完整经济资本和社会资本,其创业个人资本更多地体现在其人力资本层面。故本研究将学生的创业资本总结为在创业过程中学生自身所拥有的人力资本以及其出身背景所带来的家庭资本。

(二)文献综述与研究假设

2015年至今,党中央、国务院出台了一系列针对创新创业的优惠政策,以优化投资环境、规范创业平台、提供深入的创业服务,为大学生创业提供了良好的契机。台湾政治大学的杨洁采用文献元分析方法,对近10年的创业政策、创业教育与创业意愿的关系进行研究后发现,创业政策和创业教育对创业意愿的正向影响均达到了中等效应水平。[18]谢香兵对湖南省大学生的创业意愿研究结果表明,政策支持对于大学生创业意愿有显著的正向影响,即政策支持力度越大,大学生所表现出的创业意愿越强。[19]就创业政策对创业意愿的正向影响来说,其可能原因是:政策支持越强,大学生面对的创业风险和不确定性就越小,并且创业的交易成本也越低,从而大学生的创业热情会越高,其创业意愿也会越强。

据此本文提出研究假设一:创业政策对于学生创业意愿具有正向影响。

另一方面,创业政策对高校的创新创业教育也呈现着显著的支持作用。创业政策向来重视对高校创新创业教育的改革与扶持。随着近年来创新创业教育改革政策的发布,高校创新创业教育的发展也极为迅速。除了传统的创业课程之外,近年来创业实践、创业竞赛等在全国各高校之间开展得如火如荼,各大高校纷纷建立起创业园区,以支持本校学生的创新创业活动。朱广华等人认为,目前创业政策对大学生创新创业教育的支持呈现积极的效应[20]。创业政策通过促进大学创新创业教育,使学生接受更为全面优质的创新创业教育,间接提升了学生的创业能力,进而提高学生的创业意愿。

据此提出研究假设二:创业政策对于创业教育具有正向的影响。

高校创业教育与学生的创业意愿息息相关,是对学生创业意愿较有直接影响的因素之一。创业教育对学生创业意愿的影响,主要体现在:一方面,通过提高创业者的创业技能和能力,从而促成创业活动的开展。创业教育也可以通过帮助受教育者选择适合自己的创业类型,让受教育者直接掌握创业知识,从而增强创业意愿;[21]另一方面,创业教育更多地通过改变人们对创业的态度、主观规范和感知行为来对学生的创业意愿产生影响[22]。随着近年来创业教育的推广,对创业教育与创业意愿的关系研究也层出不穷。大部分研究均验证了创业教育对于创业意愿的正向影响作用[23][24]。

据此提出研究假设三:创业教育对创业意愿具有正向影响。

综合以上三个假设,不难发现,创业政策对创业意愿的影响,可能存在一部分影响作用于创业教育,而对创业教育的提升则又进一步提高了学生的创业意愿。因此本文提出假设四:创业教育在创业政策与创业意愿的关系中起到中介作用。

应该认识到,创业意愿作为一种复杂的心理现象,不仅仅受到创业学生所接受的创业教育的影响,作为内部因素的学生创业资本也是一种重要的影响因素。毋庸置疑,拥有不同创业资本的学生对于创业教育的接受程度亦是不同。在中国,以父母为核心建构起的家庭环境对于子女的成长发展具有重要的作用,在创业方面尤甚。霍夫曼(Hoffmann)提到,具有商业或者创业背景的父母为子女提供了良好的示范,也使得子女继承了一部分的经济基础和人脉关系,为其提供了心理准备和间接经验的总结等条件。[25]不同学者对创业大学生家庭资本的研究均显现出家庭资本对学生创业意愿的正向影响[26][27]。家庭资本要素通过让子女接触更多的创业榜样,吸收更多的创业知识,形成相应的创业资本,潜移默化地对子女的创业意愿产生影响。除了上述关于家庭资本的研究之外,个人资本作为个人创业资本的体现,也对高校学生的创业意愿有着重要的引导作用。王坤等人认为大学生的人力资本主要体现在创业品质、创业态度、创业能力、创业知识四个方面,据此提出并验证了创业禀赋对创业教育和创业意愿的中介作用,以及个体背景的调节作用。[28]总体上看,个人资本对创业意愿的影响作用主要体现在对学生创业能力和资源的提升,进而使学生形成较为强烈的创业意愿。

据此提出研究假设五:学生创业资本调节了创业教育对学生创业意愿之间的正向关系。

根据假设四和假设五的关系,我们进一步可以得到这四个变量之间的有调节的中介模型:创业资本调节了创业教育对创业政策和创业意愿之间的中介作用(具体模型如图1)。传导过程如下:创业教育作为中介传导了创业政策对创业意愿的影响,但这一中介过程会受到学生的创业资本高低的影响。对于创业资本较高的学生来说,他们对于创业教育的认同感和接受程度更高,更有利于将其拥有的大量的创业资本转化为创业的助力。因此,他们的创业意愿也会更高。反之,创业资本较低的学生难以将创业教育的作用进行转化,其本身的家庭和个人背景更多地驱使其寻求安稳的工作环境,因此其创业意愿较为低下。

三、研究设计

(一)问卷调研

课题组于2018年9月15日至2019年1月18日期间,以问卷星形式(通过IP地址对填写问卷的终端进行限制)面向全国31个省(自治区、直辖市)1231所高校接受过创新创业教育的在校本专科学生和毕业生展开调研,共回收调查问卷187,914份,剔除因答卷时长过短、填写无效校名等原因造成的无效问卷17150份后,获得有效问卷170,764份,问卷有效率为90.87%。

(二)研究对象

本研究主要对学生的创业意愿与创业资本进行研究,研究中发现,高校学生在大学前两年的创业意愿尚未定型,可能会受到个人成长经历以及大学创业教育的影响,尚存在较大的变动可能性,故本文中仅对在校的应届毕业本科生和专科生的数据进行研究,利用SPSS 22.0筛选出应届毕业生之后共得到29255份数据。其中男生9986人(占比34.1%),女生19,269人(占比65.9%);独生子女9163人(占比31.3%),非独生子女20,092人(占比68.7%);有创业实践经历者6007人(占比20.5%),无创业实践经历者23,248人(占比79.5%);城市户口的学生8373人(占比28.6%),农村户口的学生20,883人(占比71.4%);双一流高校1345人(占比4.6%),普通本科院校11,131人(占比38.0%),高职大专院校12,411人(占比42.4%),独立学院1467人(占比5.0%);哲学专业70人(占比0.2%),经济学专业3911人(占比13.4%),法学专业235人(占比0.8%),教育学专业3048人(占比10.4%),文学专业1504人(占比5.1%),历史学专业187人(占比0.6%),理学专业2741人(占比9.4%),工学专业5646人(占比19.3%),农学专业780人(占比2.7%),医学专业3843人(占比13.1%),军事学专业35人(占比0.1%),管理学专业5415人(占比18.5%),艺术学专业1840人(占比6.3%)。另外研究对象的省份分布如图2所示,包括全国30个省份,其中由于宁夏自治区所收集的数据均为大一大二学生,故缺失宁夏自治区毕业生数据。