基于高校类型差异的“非升即走”聘用制度效果研究

作者: 白玲 徐雷

摘 要:“非升即走”制度最早由清华大学、北京大学等高水平研究型大学引入我国,现已在越来越多的高校得到实施。文章构建了一个动态博弈模型,基于高校间异质性对“非升即走”制度的实施效果进行了评价,结果显示:高校招聘教师的成本,教师对高校事业发展所发挥的作用,进入高校终身轨任职对教师的收益等三个差异化参数决定了“非升即走”制度的实施效果。研究结论指出,高水平研究型大学以外的普通高校由于难以满足差异化参数的取值条件,导致“非升即走”制度难以有效实施,甚至会促使教师主动离职而造成人才流失,从而加剧高校间人才竞争的“内卷化”。进一步分析表明,由于“首聘期升水”的存在,普通高校在对教师实施有效激励时,可对不同聘期中的激励强度进行差异化设定。文章明确了“非升即走”制度的作用机制及其有效实施的前提,为我国高校人事制度改革提供了参考。

关键词:高校类型;非升即走;子博弈精炼纳什均衡

一、引言

“非升即走”(Up-or-Out)制度的基本含义是,在试用期结束时,若员工未能得到升职或完成合同约定的聘期任务,则不能得到续聘。高校实施“非升即走”制度最早在美国开始,新聘教师在约定聘期内如果达不到进入终身轨的条件,则将被解聘。而后,这种制度被包括我国在内各国高校渐次采用。2016-2017年,美国高校教师处于终身轨(Tenure-track)序列的比例为46%,设置终身轨教职岗位的高等教育机构比例为54%①。尽管“非升即走”制度给教师带来了沉重的压力,使得大学教师已被视为是一项充满艰辛的职业[1],但绝大部分学者仍认为美国高校的“非升即走”制度在保障大学教师职业安全、学术自由和激发院校活力等方面发挥着重要作用[2][3],该制度使得教师学术自由权利免受与教育过程无关因素的影响[4],仍是大学选拔和激励教师最有效的制度安排之一[5]。卡恩(Kahn)和胡伯曼(Huberman)认为,“非升即走”制度一方面规定员工在约定期限内未获晋升则被辞退,另一方面则须在合同中对晋升之后员工所能得到的更高薪酬进行清晰地约定,以此对员工的努力产生激励。[6]而该制度对员工的保护作用体现为:如果员工一开始即以终身制聘用,那么雇主将倾向于降低整体薪酬,这一方面使得高能力员工的利益受损,同时也降低了员工的努力程度和人力资本投资意愿。[7]因此,一个优秀的“非升即走”制度应具备三项基本功能,即筛选、激励和保障[8]。

“非升即走”制度进入我国是从高水平研究型大学开始的,北京大学、清华大学是最早的引入者,之后南开大学、上海交通大学、中山大学等高校陆续实施了这一制度。尽管学界对“非升即走”的改革方向持肯定态度,但对于具体的实施过程也提出了一些质疑。如张东海指出,许多已经实施该制度的高校往往流于形式,无法真正起到人才筛选的作用。[9]张丽等指出,“非升即走”制度在我国高校的实施一定程度上加剧了科研的“大跃进”、“急功近利地炮制学术成果”、“人才管理困境”等诸多问题的出现。[10]黄文武认为,这种制度会导致教师职业生活的物化以及坚持学术自主与走向国际标准的冲突,单一的教师评聘制度改革还会引发“制度丛”牵制困境等问题。[11]朱玉成指出,我国高校“非升即走”中的培养支持不足,教师“走”后的兜底保障不够,且晋升前易出现急功近利的现象,晋升后易成为“保护懒汉”的制度。[12]黄岚和樊泽恒发现,多数教师尤其是青年教师对“非升即走”制度持有排斥或回避态度。[13]王水雄则从博弈论的视角对张维迎的观点进行了批判,他指出由于谢林(Thomas C.Schelling)思想背后隐含的“非对称博弈”的现实取向没有被真正地领会,从而导致“非升即走”理论替代现实操作的不可取,这是“非升即走”制度在中国高校陷入困境的理论之源。[14][15]张端鸿和樊诗慧则认为,如何对“非升即走”进行制度本土化转化仍是该制度能否在我国有效实施的决定性因素。[16]

尽管“非升即走”制度在我国还面临诸多争议,其在我国的完善还有很长的一段路要走,但这一制度已开始在高水平研究型大学之外的一般高校,尤其是一些经济发达地区的一般高校得到实施。例如,在广东、江苏、浙江等省份的一些一般高校中,提供给青年教师的聘用协议已包含了“非升即走”的相关条款。那么,一般高校能否实施好这一制度,在实施过程中存在哪些阻碍,实施该制度将会产生怎样的结果,这些重要的问题需要学界给出逻辑一致的科学回答。本文在博弈论框架下对这些问题进行探讨,通过对子博弈精炼纳什均衡的参数取值进行差异化设定,以反映高校间的类型差异,进而对“非升即走”制度的实施效果进行比较与评价,并据此提出相应的对策建议,以期为我国高校人事制度的深化改革提供参考。

二、“非升即走”聘用制度的动态博弈模型

从高校主体的角度看,“非升即走”制度的主要作用应有两个方面:一是对教师能力进行甄别,以筛选出高能力教师并给予其终身轨教职;二是激励教师付出努力,并积极进行人力资本积累以实现教学科研能力的不断提升。下文我们建立一个动态博弈模型,分析“非升即走”制度发挥作用的机制。在这一模型中,高校和教师签订聘用协议,规定职务晋升条件。依据当前高校聘用协议实际情况,设定全部聘期分为两段,在每段聘期结束后,高校都拥有解聘教师的权利,教师也拥有在首聘期结束后选择主动离职的权利。

(一)博弈规则

1.博弈参与人。博弈中有两个实体参与人,即高校(U)和教师(T)。二者均是理性的,以最大化博弈支付为目的。博弈中还存在一个虚拟参与人,即自然(N),它在教师选择是否努力工作之后,赋予其达到职务晋升条件的概率。

2.参与人行动集与行动顺序。首先,教师选择是否进行努力工作(E表示努力,L表示不努力),之后自然赋予努力工作的教师达到职务晋升所需条件的概率为PE,赋予不努力工作的教师达到职务晋升所需条件的概率为PL,且有PE>PL。首聘期结束时,高校在观察到教师是否达到了职务晋升所需条件后,选择让其进入终身轨还是解聘:如果解聘则博弈结束;如果教师满足职务晋升条件且高校选择让教师进入终身轨,博弈结束;如果首聘期教师未达到职务晋升的条件而高校选择留任则博弈进入到第二个聘期并由教师继续行动:教师选择是否努力,之后自然依据教师是否努力选择其达到职务晋升条件的概率(与首聘期一致,努力的教师为PE,不努力的教师为PL),高校依据教师是否达到了职务晋升的条件选择让其进入终身轨还是解聘。

3.博弈支付。高校招聘一个普通博士教师(未达到职务晋升条件的教师)的成本为Cr,因此如果其离职或解聘,则高校支付为-Cr。高校招聘一个高水平博士教师(达到职务晋升条件的教师)的成本为Ct,因此如果其离职或解聘,则高校支付为-Ct。一个高水平博士教师能够给高校带来Rt的收益,因此高水平博士教师如果进入终身轨,则高校获得(Rt-Ct)的支付;一个普通博士教师能够给高校带来Rr的收益,因此普通博士教师如果进入终身轨,则高校支付为(Rr-Cr)。一般博士教师被解聘则造成δ的成本,因为他需要一定时间找到新的工作;如果主动离职则成本为φ,且有δφ,因为主动离职意味着该教师已在现岗位任职期内找到新的工作。高水平博士教师不论被解聘还是主动离职,成本均为ξ,并有δφξ,因为高水平教师找到新工作的时间成本更小。不论普通博士教师还是高水平博士教师,进入终身轨后都能够得到π的收益。最后,教师付出努力的成本为μ。

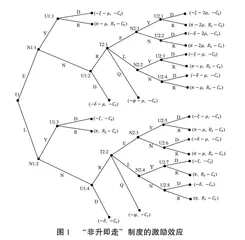

依据以上博弈规则,构建博弈树如图1所示。

(二)博弈均衡的决定

运用逆向归纳法,我们可以分析图1博弈中的子博弈精炼纳什均衡的不同情况。首先,对于高校来说,如果一位高水平教师进入终身轨能够给高校带来正的收益,即Rt0时,则对于达到了职务晋升条件的高水平教师,高校会选择让其进入终身轨,反之则选择解聘;同理,如果一位一般教师进入终身轨能够给高校带来正的收益,即Rr0时,则对于未能达到职务晋升条件的一般教师,高校也选择让其进入终身轨,反之则选择解聘。其次,对于教师来讲,基于高校的策略选择,教师能够判断出在每一结果下他所能实现的支付,同时依据虚拟参与人自然赋予努力与不努力条件下达到职务晋升的概率,教师可以计算出其努力和不努力所能取得的期望支付。这里,假设教师对风险的偏好是中性的,他将选择能够使其得到更大期望支付的策略。这样,我们就能够得到博弈的子博弈精炼纳什均衡。下面,我们对模型中各参数赋予不同的取值,以对不同类型高校的博弈均衡进行比较与评价。

三、基于高校类型差异的子博弈精炼纳什均衡结果

由以上分析可知,博弈的均衡路径、博弈的均衡结果以及高校和教师的期望支付都由模型中的各个参数决定。我们首先对不同情况下的同质参数值进行设定,令PE=04,PL=01,Ct=5,Rt=10,δ=2,φ=0,ξ=0,μ=2,这些参数值不依高校类型差异而改变。下面,我们基于高校的类型划分对差异化参数Cr,Rr和π进行设定,而后再运用逆向归纳法对模型均衡结果进行分析。

(一)高校类型划分

本文将高校划分为高水平研究型大学和一般大学。19世纪,德国柏林大学开创了“教学与科研相结合”的先河。这一概念传入美国后,卡内基教育基金会对研究型大学进行了最早的定义和分类。此后,在探讨大学分类时,依据科研能力将大学分为研究型大学和非研究型大学都是一种重要的划分方式[17]。在我国重点建设的世界一流大学中,它们大多数均明确地将自身定位为研究型大学。这些高水平研究型大学办学水平高,资金支持力度大,拥有很高的社会声誉,不仅是学生心中理想的求学殿堂,也是众多学者向往的教研平台。因此,这些高水平研究型大学拥有更强的议价能力,掌握着劳动力市场中的相对优势,我们对此类型大学的差异化参数的设定如表1第(1)列所示。对于高水平研究型大学以外的一般大学,它们在Cr,Rr和π三种差异化参数上与高水平研究型大学存在着一种或多种差别,因此,我们又将一般高校细分为三种子类,其差异化参数设定如表1第(2)-(4)列所示。

下面,我们基于差异化参数的取值,也即针对不同类型的高校,对子博弈精炼纳什均衡进行具体分析。

(二)高水平研究型大学:Cr=0,Rr=-2,π=10

我们对高水平研究型大学进行如下设定:(1)高校招聘一般博士教师(无法在聘期内达到职务晋升条件的教师)的成本Cr=0。这说明,在高校和教师组成的劳动力市场中,一般教师的数量是充足的,高校招聘一般教师不发生搜寻成本。(2)一般博士教师进入终身轨给高校带来的收益为Rr=-2。这表明一般教师的业务水平不能满足高校需求,会降低高校的整体水平,对团队产生负外部性。(3)不论一般教师还是高水平教师,进入终身轨后能够获取的收益为π=10,这将对教师的努力产生激励。

在以上参数设定下,我们不难得到在图1所示的“非升即走”博弈中的子博弈精炼纳什均衡为:学校的均衡策略是如果教师达到职务晋升条件则让其进入终身轨,否则解聘;教师的均衡策略是努力。在这一均衡结果下,教师得到的期望支付为248,高校得到的期望支付为32。在均衡中,“非升即走”聘用制度的实施达到了预期效果,即一方面完成了对教师能力的甄别,使得高水平教师进入到终身轨,提升了学校人才质量,另一方面也对教师实施了有效激励,使教师努力工作。

显然,差异化参数的设定是这一理想均衡结果得以实现的关键。首先,高校招聘一般博士教师的成本为0,使得高校对一般教师的解聘不产生成本。第二,一般教师进入终身轨给高校带来的收益为负,使得高校在教师未达到职务晋升条件时对其进行解聘成为占优策略。第三,进入终身轨给教师带来的收益为10,这产生了足够的激励,使得教师愿意为了进入终身轨而付出努力。显然,同时满足这些条件是对高校的极高要求,而能够为教师提供优厚待遇、良好工作条件和职业自豪感的高水平研究型大学才具备这些条件,从而使“非升即走”聘任制度有效运转。那么对于大多数的一般高校而言,是否可以实施“非升即走”制度呢?下面我们逐一改变差异化参数的设定,以对此问题进行具体分析。

(三)一般高校Ⅰ:Cr=2,Rr=5,π=10

尽管我国博士培养规模已经跃居全球第一,但对大多数一般高校而言,尤其是内陆省份的一般高校,具有博士学位的教师仍属高端人才,招聘具有一定难度。因此,我们改变高校对一般博士教师的聘任成本,此处设定为Cr=2。其次,对于一般高校而言,招聘教师的主要目的仍是补充师资队伍以完成教学任务,因此即使是普通教师进入终身轨对于一般高校来说仍是有正收益的,因此,我们将一般教师进入终身轨给高校带来的收益修订为Rr=5。