从平等性公平、补偿性公平到差异性公平

作者: 刘宁宁

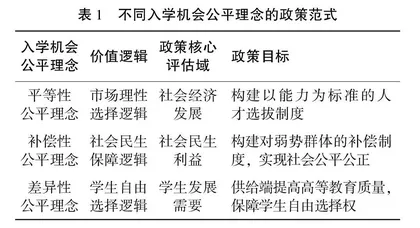

摘 要:改革开放以来,我国高等教育入学机会公平的主导理念发生明显变迁,即由“平等性公平”转向“补偿性公平”,再到中国特色社会主义新时代的“差异性公平”。平等性公平理念下,高等教育入学机会强调权利和竞争机会的平等,遵循市场理性选择的价值逻辑,满足社会经济发展是其核心评估域;补偿性公平理念强调保障弱势群体的高等教育权益,在制度上对已有不平等进行矫正和弥补,保障社会民生利益是其核心评估域;差异性公平理念将学生自由选择权作为审视高等教育公平的价值尺度,强调从供给端为学生提供适切性的教育,满足学生全面自由发展需求是其核心评估域。主导理念的变迁体现了国家治理中高等教育政策范式的转型,以及高等教育政策系统由关注社会利益向关注学生利益诉求的转变。同时,义务教育的平等性公平是实现高等教育入学机会差异性公平的必要条件。

关键词:高等教育入学机会;教育公平;理念变迁

2019年全国教育事业发展统计公报显示,我国高等教育毛入学率为516%,标志着我国高等教育正式进入普及化发展阶段。[1]在普及化阶段,我国高等教育发展的不平衡不充分主要表现在优质高等教育方面,即相对于人们日益增长的对接受优质高等教育机会的需求而言供给还不充分,从而形成供给侧与需求侧的不平衡。换言之,随着高等教育规模的扩张,人们对高等教育的需求已由精英化时期有大学上、到大众化时期追求普质高等教育机会均等,向普及化阶段追求高质量高等教育公平转变。

从纵向历史角度审视我国高等教育入学机会政策的演变历程,政府出于教育公平目的,始终将高等教育入学机会公平作为一项系统政策和民生工程推进。在不同发展阶段,高等教育入学机会公平的主导理念存在明显差异,整体上形成了平等性公平、补偿性公平和差异性公平的政策演变逻辑。需要强调的是,这里之所以使用主导理念,主要原因在于这三种理念并非彼此独立,而是相互交织共同构成了我国高等教育入学机会的公平理念。只是在不同阶段,三种理念在其中发挥的作用有所差异。或言之,在整个高等教育发展过程中,三种理念以不同的状态共存,只是在特定阶段,某些理念被限定在有限的范围内,而某种理念占据了主导地位。故,本文在厘清并呈现我国高等教育入学机会公平主导理念变迁的历史图景的基础上,从政策范式视角探讨入学机会主导理念变迁的价值逻辑,反思其中蕴含的政策价值以及未来政策变革之逻辑。

一、我国高等教育入学机会公平的主导理念变迁的历史图景

(一)保障权利平等和机会平等的平等性公平理念

高等教育入学机会的平等性公平理念主要表现在学生接受高等教育权利的平等和机会的平等两方面。其中,权利平等具体指向个体享有的参加高考的资格以及参与竞争的机会。学生不分民族、种族、性别、职业、财产状况、宗教信仰等,依法享有平等的接受高等教育的权利。但权利平等仅是从理论论证和制度规范的意义上而言的,是最基本水平的公平。如果教育公平仅停留在理论论证和法律法规等宏观制度层面,是无法实现真正的教育公平。因此,要在实现教育权利平等的基础上向教育机会平等过渡。机会平等是在既定规则和标准下的平等,即相同才能的学生获得的教育机会应是平等的。在我国话语体系下,就是实现“高考分数面前人人平等”。

1977年我国恢复统一高考制度,学术能力重新成为高等教育入学机会分配的主要标准。学生阶级成分、政治出身和政治表现的影响逐渐淡化。这一时期高等教育权利的平等主要表现为政府逐渐放宽对高考报名人员的条件限制。《关于1977年高等学校招生工作的意见》对报考人员的年龄和婚否有着严格的限制,即年龄在20周岁左右,不超过25周岁,未婚。对实践经验比较丰富并专研有成绩或有所长的,年龄可放宽到30周岁。[2]《1980年高等学校招生工作的规定》将工作表现突出、学习优秀的青年的年龄限制到28周岁。[3]1983年对于部分放宽年龄限制的优秀青年则婚否不限,但年龄不超过25周岁,未婚的报考条件仍未改变。[4]《2001年普通高等学校招生工作规定》取消了对报考人员的年龄和婚否的限制,意味着考生是否有接受高等教育的权利不再受年龄和结婚的影响,只要具有高级中等教育或同等学历,遵守我国宪法,且身体健康的公民均可参加高考。此外,为解决外来务工人员子女在当地参加高考的问题,2012年9月国务院办公厅发布通知,要求各地在2013年前出台具体的异地高考办法,保障随迁子女接受高等教育的权利。2015年教育部印发《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定(暂行)》,为残疾人参加高考提供平等机会和合理便利,保障残疾人接受高等教育的权利。2017年教育部对《残疾人参加普通高等学校招生全国统一考试管理规定(暂行)》进行了修订,进一步保障和维护残疾人参加高考的权利及合法权益。随着高考限制条件的放宽,以及政策对某些特殊群体权利的关注,我国高等教育入学机会的权利平等在政策层面得到真正落实。

乔万尼·萨托利认为,教育机会平等包括进入平等和起点平等。其中,进入平等是指为相同的能力提供平等的机会。[5]在高等教育政策层面,进入平等即指高等教育入学机会的平等。恢复高考以来,我国高校招生工作基本遵循全面衡量、择优录取的原则[6],重新确立了以学习能力为标准的高考选拔制度,使得建立在血统和家庭出身基础上的教育歧视迅速消失。[7]此时,高等教育入学机会注重人才选拔的效率,强调分数面前人人平等的程序公平。1994年我国高等教育开始实行全面收费,并于1998年以《中华人民共和国高等教育法》的形式确定。为避免部分经济困难的学生因学费问题而丧失高等教育入学机会,我国政府出台了多项资助政策,形成了以政府为主的多元混合资助体系。如1993年出台的《关于对高等学校生活特别困难学生进行资助的通知》,1999年中国人民银行、教育部、财政部联合印发的《关于国家助学贷款的暂行规定》,以及2000年高校为经济困难学生建立的“绿色通道”。之后,政府又出台了系列资助政策。至此,以政府为主的多元混合资助体系基本构建完成,从而有力保障家庭经济困难学生平等接受高等教育入学机会的权益。

(二)保障弱势群体高等教育机会的补偿性公平理念

世纪之交,受“能力本位、分数至上”高考选拔制度的影响,加之高等教育管理体制的变革和高等教育资源分配“差序格局”的存在,以及个体家庭社经资本等方面的差异,高等教育入学机会这一准公共产品的供给无法在不同区域和不同群体间平等分配,导致不同区域和人口高等教育入学机会分配的失衡。保障弱势群体高等教育入学机会的权益是这一时期我国政府调控高等教育入学机会政策的主要价值取向。

从区域属性来看,在现实需求和政府政策的导引下,政府对高等教育入学机会的调整逐渐转入东、中、西部协调发展阶段。首先,限制部属高校属地化招生比例,将计划增量向中西部地区倾斜。2002年《关于做好普通高等学校招生工作的通知》中要求,升学压力较小地区的部属高校要加大对部属高校比例较少地区的支援力度。2008年教育部要求部属高校属地化招生比例不得超过30%,超过30%的高校应逐步回调至30%以内。其次,加大对中西部地区的支援力度。2008年“支援中西部部分地区招生协作计划”启动实施,主要表现为将部分高校年度招生增量计划作为“协作计划”,由高等教育资源丰富、入学机会较高地区的高校负担,专门面向中西部升学压力较大地区的学生招生。最后,优化中西部地区优质高等教育资源布局结构。实施中西部高等教育振兴计划,旨在优化院校布局结构,提高中西部学生入学机会。之后,“中西部高校综合实力提升工程”启动。该工程的主要目的是在没有部属高校的省区,重点支持一所本区域内办学水平最高的院校,将其办成高水平大学。

从人口属性来看,这一时期我国高等教育入学机会调控政策聚焦农村地区和贫困地区学生。2012年“面向贫困地区定向招生专项计划”启动,主要面向集中连片特殊困难地区的考生实行定向招生。之后,地方专项计划和高校专项计划相继启动实施。其中,地方专项计划是各省、市、自治区的本科一批的省属高校面向本地区的农村贫困学生群体招生,招生规模原则上不得低于相关高校本科一批招生规模的3%。[8]高校专项计划则是由教育部直属高校和其他自主招生试点高校面向边远、贫困地区的农村学生,招生规模原则上不低于高校年度本科招生规模的2%。[9]

这一时期我国高等教育入学机会政策主要从区域和人口属性两个维度进行调控,补偿对象从中西部地区、到贫困地区和农村学生,瞄准单元下沉,精准度不断提高。

(三)保障学生自由选择权的差异性公平理念

高等教育入学机会的平等性公平和补偿性公平关注的是缺少入学机会的学生,政策主要聚焦于处于边缘地位但成绩优秀的学生。质言之,这种入学机会的供给仍是基于能力的机会,体现的是精英教育思想。2015年后,高质量高等教育公平成为新时代我国高等教育发展的主题。高等教育入学机会关注的是全体学生,从供给端为每个学生提供适切的教育机会。如果说在平等性公平和补偿性公平阶段,高等教育的目标是让学生适应高等教育系统的话,那么新时代高等教育入学机会的差异性公平理念则要求高等教育系统自身做出改变适应学生的需求。

自2015年政府工作报告中提出“促进教育公平发展和质量提升”以来,质量与公平这一对关键词就成为新时代我国教育发展的定位与目标。高质量高等教育公平的本质在于以促进公平为价值,以提高质量为核心,不断满足学生接受高质量高等教育的需求。[10]同时高质量高等教育公平体现了统一性公平向差异性公平的转变,由标准化、统一化和规范化的底线式的发展质量公平向匹配型趋导的差异性高质量公平转变。从高等教育供给侧改革来看,国家教育“十三五”规划明确要求要推动高等教育分类发展,满足高等教育人才的多元化需求。同时,我国一流大学和一流学科建设鼓励支持不同类型的高水平大学和学科差别化发展;推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。[11]最后,从高考招生制度改革来看,新高考改革方案的一个鲜明特点在于扩大了学生自由选择权,由先前的“学校选择考生”转变为“学生选择适合自己的专业和学校”,为提高学生需求和专业间的匹配度提供制度基础。又如2020年试行的强基计划,旨在建立基于综合素质的多元评价招考模式,充分体现了保障学生自由选择权的差异性公平理念的招考制度改革取向。

二、我国高等教育入学机会公平理念变迁的价值逻辑

美国政治学家霍尔认为政策范式不仅包括政策目标和实现目标的工具种类,而且包括分析解决问题的本质。[12]其中,价值逻辑是构成政策范式的关键要素,是政策范式的内核性理念,规定并影响着政策体系的其他方面。厘清高等教育入学机会公平理念变迁的价值逻辑,不仅有利于准确把控我国高等教育公平政策的变迁方向,而且有助于解决高等教育入学机会不公平等问题。

(一)平等性公平阶段的价值逻辑:市场理性选择

改革开放后,我国高等教育发展处于精英化阶段,高等教育入学机会作为一种稀缺资源而存在。如何对入学机会进行合理而高效的分配,最终表现为从基础教育中选拔部分精英人才的高考选拔制度。选拔标准的公平公正是此阶段高等教育入学机会分配的价值标准。因此,高校招生政策首要解决的问题是谁有资格参加高考的问题。1977年恢复高考后,我国高考招生政策一直在调整对学生政治标准的限制,否定了文革时期高校招生的“血统论”和“出身论”。到21世纪初,我国高考制度取消了对学生标准的限制,进一步完善非歧视性招生政策,规范高校招生的规则公平。同时,随着90年代市场经济体制的建立,高等教育促进社会分层和社会流动的功能不断得到强化,高等教育的工具性价值得到彰显。在高等教育入学机会供需严重失衡的教育市场中,高考成绩成为高等教育市场中购买高等教育服务的唯一通行货币,分数面前人人平等成为此阶段广为大众所认可的入学机会分配的主要标准。故,在市场理性选择的价值逻辑中,高等教育入学机会的分配主要取决于考生个体能力,以能力取人,优胜劣汰。此时,权利的平等和机会的平等就是高等教育入学机会公平。