创造性思维过程能力评价研究

作者: 许冬梅 黄镇亨 彭建平

摘 要:基于知觉显性化创造性思维过程构建的教育实践能提升受教者创造性思维能力,但该理论未得到实证,受教者的过程能力亦不能量化评测。文献研究发现CRL创造力模型可评测过程能力,据此可构建相应的自测量表,进而探究对以上问题的解决。研究认为:第一,创造性思维过程可以是三维度结构模型,研究结果具有显著的统计意义,该模型可用来评测创造性思维过程能力;第二,创造性思维“四阶段”可显性化为知觉的展露、注意和解释三阶段,并表现为相应的过程能力,三种能力相关且相互影响;第三,本研究结果为知觉显性化思维过程的创造性思维教育设计提供了依据与评价方式。

关键词:创造性思维显性化;CRL创造力模型;过程能力;知觉理论

一、引言

人类对创造力的追求永无止境,创造性思维外显为创造力;因而创造力的培养与评价也被认为是对创造性思维的培养与评价。为了提升创造力,围绕创造性思维能力的培养与评估的研究极其丰富。林家金(2016)认为思维能力培养必须暴露思维过程[1],即显性化思维过程;创造性思维培养也必须显性化其思维过程。关于创造性思维过程的学说有很多,创造性思维过程“四阶段”论最具实践意义,被认为可通过思维过程中具外显性的知觉三阶段显性化[2],即准备阶段对应知觉的展露期,酝酿、明朗阶段对应知觉的注意期,验证阶段对应知觉的解释期,依此理念设计的创造性思维教育模式能有效提升受教者的创造性思维能力。但此设想并未得到实证,受教者的创造性思维过程能力评价亦未能量化。这正是本研究拟探讨的问题。

创造性思维培养与能力评价一直是学界、业界关注的热点。在上世纪钱学森院士的号召下,我国兴起了创造性思维研究热潮,但并未有很好的突破。创造性思维教育设计需要显性化思维过程,而且建立科学有效的评估方式;这样方能持续、针对性改善创造性思维教育品质。教育设计要求关注过程,评估方式也应关注到过程能力。但直至当下,国内的创造性思维教育主流仍然是以结果为导向,讲授创新技法,考核学生作品的创意性。这既不能让受教者掌握技法主动进入创造性思维方法,也不能让受教者信服自己的创作源于所学,因而无法评价与改善教育品质。可见,创造性思维教育中,过程显性化及过程评价仍有研究迫切性。

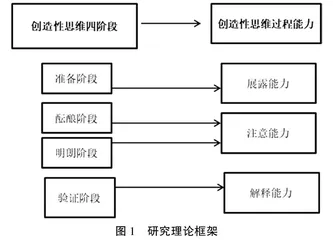

本文着重知觉的展露、注意和解释三阶段对创造性思维“四阶段”显性化的实证分析及相应的评价体系。论文首先梳理了创造性思维培养测试的相关文献,提出了过程能力量化评估的必要性及理论基础。其次,依据现有文献形成了创造性思维“四阶段”过程能力对应知觉三阶段能力的理论框架,并提出了五维度的CRL创造力形成性评估模型[3](英国温彻斯特大学现实世界学习中心(CRL)比尔·卢卡斯等于2011年提出)可以是三维度的知觉三阶段能力评估的假设。再次,设计了基于CRL创造力模型的创造性思维能力要素自评量表,并实施定量调查。然后,根据获得的277个样本数据,应用因子分析工具探索并检验假设。最后,基于分析结果,提出研究结论和应用建议。

二、创造性思维测试的相关研究

思维科学研究者提出了诸多的方式以测量创造力。李静等(2021)通过研究国际经验认为适宜于创造性思维培养的测量方法可以分为三类:产品创意评估、题测评估和量表评估。[4]

产品的创意性是创造性思维的外显性表现,产品创意评估就是基于创造性思维结果的评价。最常用的是Cropley和Kaufman(2012)编制的同感评估技术。[5]产品创意评估能很好地反映创作者的创造性思维能力,也是当下国内创造性思维培养中常用的考查方式。不足之处在于产品创意存在受测者天赋与知识储备影响,评分也受评价者的主观影响[6];而且该评测忽略了创造性产品产生的认知过程[7]。题测评价关注创造性思维的形成过程,是受测者接受创造性思维培养后应用所学对测试题作出的回答。最典型的是Torrance(1972)的托兰斯创造力测验[8],能较好反映培养效果,而且也基本上包含了思维的发散与收敛全过程,因而流传最广、应用最普遍。其缺点在于偏重思维发散的评价,也存在受测者个人经验及评分者影响,而且未能具体到创造性思维过程“阶段论”的具体阶段。量表评价是受测者对自我在创造力形成过程中的能力评估,评价模型有Carson(2005)等人的创造力成就问卷[9]、Costa和Kallick(2002)的智力行为倾向模型[10]、Bill·Lucas(2011)等的CRL创造力形成性评估模型,等等。量表的优点是显而易见的:便捷、直观;便于大规模、大范围调查;便于相关性研究等。这类评价模型虽然颇多,而且关注到了创造力形成过程中的能力,但却未能明确创造性思维的具体认知过程,有效性常被质疑。

综合上述三类评测方式的优缺点,我们有必要寻求能测试创造性思维具体过程的能力量表,即量表评价应该具体到创造性思维“四阶段”对应的过程能力。CRL创造力模型五维度中的三个被认为是对创造性思维形成过程中的能力评价,但其所有维度对应的项目都在测试如何具备该维度的能力;因而我们可以认为该模型是对创造性思维全过程、进而可以是对“四阶段”的能力自评。这为本研究提供了过程能力评测的量表基础。

三、理论框架与研究假设

(一)理论框架

基于创造性思维的认知科学视角,思维过程的知觉三阶段存在信息的高过滤性引致了认知缺陷;进而导致了创造性思维障碍。这表明思维主体的知觉能力会影响创造性思维形成。创造性思维过程“四阶段”藉由知觉三阶段的显性化,通过影响知觉的展露、注意与解释阶段能提升主体的创造性思维能力,即知觉三阶段能力能反映个体的创造性思维能力。詹慧佳等(2015)研究提出的创造性思维四阶段的神经基础[11],与知觉三阶段有着对应性的脑神经组织,即不同知觉阶段的大脑活动对应着创造性思维不同阶段。据此,我们认为创造性思维四阶段的过程能力可以表现为展露、注意和解释能力;其评价项目可从此三维度进行构建,这形成了本研究的理论框架,如图1所示。

(二)研究假设

结合前述文献梳理,CRL创造力模型可评测创造性思维形成过程中的能力:该模型的五个维度分别指的是好奇心、想象力、坚持不懈、合作与受过训练等,每一维度对应的3个题项测试的是如何进行思维活动以发展创造力;所体现的是思维主体在创造性思维过程中的思维能力。据此,本研究提出如下假设,五维度的CRL创造力形成性评估模型亦可以是三维度的展望能力、注意能力和解释能力的评测;即该模型可以构建成三维度的创造性思维过程能力评价。

四、研究方法

(一)量表设计

本研究的量表设计拟将CRL评价项目表述为自测题项,形成创造性思维“四阶段”的过程能力自测量表。创造性思维培养与实践本质上是通过作用“四阶段”的思维活动来影响思维结果;为了使得自测题项表述更具体,我们尝试将“四阶段”思维活动的主要内容显性化。

首先,创造性思维准备阶段要求进行周密的调查研究,搜集与问题有关的信息。创新的缘起是好奇,这要求思维主体搜寻到“尽可能多信息”,从而摆脱只关注“重要信息”的惯性思维。其次,创造性思维的酝酿阶段是基于准备阶段的信息基础,联系自己和他人的想法和经验,令信息与记忆在头脑中反复撞击、组合而成的各种解决问题的“可能性”想法,是潜意识的“思维试错”。明朗阶段则是被显意识感知到的一次有效的“思维试错”,即实际上仍依赖于酝酿阶段的思维活动;此二阶段有着相同的思维能力。最后,创造性思维的验证阶段是对前面思维发散得到的“可能性想法”从理论、实践等方面进行检验、评价,通过思维收敛进行“可行性”判断、完善。

综上,创造性思维过程“四阶段”对应的思维能力可归为三类:准备阶段充分搜寻信息的思维能力;酝酿与明朗阶段思维发散寻求“可能性”想法的思维能力;验证阶段思维收敛以评估并完善“可行性”想法的思维能力。它们都可以归类为“新想法”的能力,只是想象的基础或目的有所不同。据此,我们将CRL创造力模型中的15个评价项目具体化,得到了关于创造性过程能力的自评量表;再将此量表用于试测(试测对象为接受完以知觉三阶段显性化创造性思维四阶段的课程内容,并应用所学、完成社会问题创新解决的课程作业的受教者),并优化(主要是使表达更清晰);最后得到如表1所示的自评表。该表也是对创造性思维“四阶段”能力要素的评测。

(二)研究思路

Anderson,J.C.,Gerbin,D.W(1998)提出,在发展理论时,应该先用探索性因子分析(EFA)建立模型,再用验证性因子分析(CFA)检验和修正模型。[12]EFA的结果为CFA分析提供了重要的基础和保证;两种因子分析缺少任何一个,因子分析都将是不完整的。在本研究中,我们首先应用CRL创造力五维度模型的能力要素自评表进行调查;然后以此数据资料进行EFA,探索创造性思维过程能力的三维度结构模型,确认该模型与知觉三阶段的一致性;再应用CFA进行检验与深入探讨;最终得出相关研究结论。

CRL创造力模型自评题项结合创造性思维“四阶段”的能力要素描述。如果该模型测量的问卷调查数据可以相应归类为知觉三阶段的3种能力因素,那么就验证了本研究假设。

(三)样本调查

本研究的研究对象为广州新华学院管理学院修完创造性思维课程的大二、大三等4个班级学生;调查时间为2020年。调查方式为应用问卷星在线填写,共计300人参与了测量;回收有效样本277个,其中男生占46%,女生占54%。研究中将此样本分为两份,随机选取两个班共计115人用于EFA,剩下的两个班162人进行CFA。

五、应用EFA工具探索创造性思维显性化模型

因子分析首先要确定整体信、效度。信度分析指的是可靠性,用以检测量表各题项的内部一致性,反映测评结果的可信程度。学界普遍使用Cronbach’s ɑ系数来检验和计量量表信度;当ɑ系数大于0.7时,表示量表信度较高。效度分析指的是有效性,它是指测量工具或手段能够准确测出所需测量事物的程度。一般使用Bartlett球形检验,当KMO值大于0.6,意味着数据具有效度。本研究针对随机选取的115份样本数据:信度系数Cronbach’s ɑ值为0.936,效度KMO值为0.924;表明信、效度非常好,可进一步进行因子分析。

(一)结构效度分析

结构效度分析是分析因子与题项的对应关系。根据理论框架,本次因子分析的因子数可定为3。首先,我们要确认3个因子能解释大部分信息。本次提取的3个因子旋转后的方差解释率分别是24.505%,23.180%,22.780%,旋转后累积方差解释率为70.465%;这说明能提取出研究项大部分的信息量。接着,我们再分析因子和研究项的对应关系。由表2,所有研究项对应的共同度值均高于0.4,这表明因子可以有效地提取出信息;经过排序,我们能得到各因子对应的题项。

这表明,创造性思维过程可以是三维度结构模型;其过程能力可以应用CRL创造力五维模型进行测试。

(二)内容效度分析

内容效度分析是结合相关理论,描述量表的来源设计;明确因子与题项对应关系,并确认因子的名称。基于知觉三阶段理论,根据问卷题项内容,我们对三种能力因子进行定义。问卷题项是基于创造性思维“四阶段”的能力要素描述,因而我们首先确定所对应的是哪一“阶段”,进而再分析是否与知觉三阶段一致。

首先,题项P11、P12、P13、P33、P31对应因子2。题项所反映的创造性思维能力是:有强烈的好奇心,能广泛获取信息——对于习以为常的事情质疑、能有意识地拓宽信息搜索的广度与宽度、有技巧地跳脱惯性思维的束缚、能坚持在不确定情形下努力跳脱熟悉想法以寻求更多的信息等。因子2反映的思维活动结果构成创造性思维准备阶段。正常情况下,99%的展露在感官的信息会被过滤掉,创造性思维要求展露在感官的信息尽可能显性化以减少过滤。思维主体的展露能力决定了感知到的信息数量与质量,是为准备阶段的思维结果。因子2可定义为展露能力。