美国工程本科教育的创新探索与实践

作者: 张炜

摘 要:美国工程教育协会1946年合并组建以来,组织开展了一系列研究,发布了一批研究报告,总结美国工程教育的理论研究与实践探索,特别是21世纪美国工程教育创新的任务要求与主体责任,凸显工程教育多样性发展趋势,营造工程教育创新文化,推进有影响力的创新,以及加快工程本科教育转型、构建工程专业毕业生T字型二元结构与分析框架、创建工程师的专业胜任力模型等。中美两国工程教育存在诸多差异,有必要加强比较分析,坚定自信自强,办好中国特色的工程教育。

关键词:工程教育;美国;创新;多样性;胜任力

习近平总书记指出:“中国发展需要世界人才的参与,中国发展也为世界人才提供机遇。必须实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策,用好全球创新资源,精准引进急需紧缺人才,形成具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系,加快建设世界重要人才中心和创新高地。”为此,有必要了解美国工程人才培养的情况,在人才引进时心中有数、有的放矢。同时,我国高等教育改革已进入“深水区”,难以在西方国家找到参照系,西方高等教育的一些经验在我国出现了“撞墙”现象。[1]中美两国工程教育存在诸多差异,应加强比较分析、知己知彼,绝不可盲目迷信、照搬照抄。本文引用美国工程教育协会(American Society for Engineering Education,ASEE)发布的研究报告,梳理其中有关观点与争论,为进一步了解美国工程教育创新提供一些素材。

一、美国现代工程教育的起步发展与20世纪的探索

19世纪初,伴随工业革命从欧洲传入美国,对于现代工程人才提出了新需求和新要求,促使一些高校创新传统教育模式,高等工程教育快速崛起,也不断根据行业需求和特点进行创新,加强分层定位和多元发展[2],创新工程教育的重要性更加凸显。

(一)起步与发展

19世纪20年代,美国至少新建了9所工程技术学院。同时,弗吉尼亚州立大学于1825年开始招生,该校的学生可以选择所希望从事的职业方向进行学习。[3]这些高校实施一些开国元勋所希望的全新的、美国式的“有用的教育”[4],工程教育的创新成果快速扩散,但也遭到传统文理学院和精英阶层的质疑和诟病。1862年,莫里尔赠地法案(Morrill Land-Grant Act)颁布,联邦拨付经费给州政府建高校,要“有助于对农业和机械技艺的贡献”,从法律层面为工程教育的发展奠定了基础。

1893年,美国成立了工程教育促进协会(Society for the Promotion of Engineering Education,SPEE),为工程教师交流教学心得和思想提供了场所。[5]“二战”期间,又组建了工程院校研究协会(Engineering College Research Association,ECRA),寻求政府更多的资助和支持,收集和出版工程教育研究学术信息。1946年,SPEE和ECRA合并,成立美国工程教育协会(American Society for Engineering Education,ASEE),组织开展了一系列调研和研讨会,出版了若干研究报告。ASEE将1893年作为自己的创立时间,已成为一个拥有众多个人、机构和公司会员的全球协会,通过推进创新、追求卓越(excellence)和各个层次的工程教育,寻求在培养工程专业人才方面具有权威(preeminent authority)。[6]

1918年,卡内基基金会(Carnegie Foundation)发布“工程教育研究”报告,通过对美国工程院校的教学方案、课程体系和教学方法的研究,发现了一些存在的问题,如很多高校采用从理论到应用的线性教学法,导致毕业生缺乏以科学和工程原理为基础的知识,建议同时讲授理论与实践,开展案例教学,将发电机作为“案例”,在其运行中阐释物理学原理,继而进一步讲授基础物理学或数学原理;学生不只是观察发电机如何运行,还必须动手操作和出现故障时进行修理。时任卡内基基金会主席普利切特(Henry S.Pritchett)将此称之为教学法创新。该报告还指出,已有工程院校的创新过程缓慢,但如果课程改革涉及教学规则的大变革,又会影响到正在实施的教学。因此,新设立学院开展教学创新更为容易[7],一批社区学院和专门学院应运而生。

“二战”之前,美国大学就对区域工业发展做出了贡献,与行业有不少联系。“二战”期间,一些大学教师参与“曼哈顿计划”等军事项目,让更多的人认识到大学科研能够解决国家面临的经济、社会和安全问题,加之“人造卫星冲击波”(The Sputnik Shock),导致1958年美国国防教育法的出台,成为莫里尔法之后又一个联邦专门资助教育的法案,政府大幅增加大学科研经费投入。[8]1957—1967年,美国R&D经费平均以每年15%的速度增长,10年几乎增长了4倍,达到150亿美元[9],也在一定程度上促进了工程教育的创新。

(二)对工程人才的整体要求

伴随科学知识快速发展,将知识应用于生产和服务以促进经济社会增长的需求不断扩大,导致美国接受过技术培训的劳动力严重短缺。教育界、政府和专业团体的预测结果都显示,对于工程技术人才的需求将达到前所未有的规模,不仅需要现有高校拓展工程教育,还需要建立更多新的高校。同时,如何保持工程教育的高质量,始终是各界非常关注的问题。

1952年,ASEE组建了工程教育评价委员会(Committee on Evaluation of Engineering Education),于1954年内部发行评价报告并征求意见,并在次年公开发表。[10]报告指出,面对工程领域的新形势和新挑战,工程教育必须致力于人的全面发展,包含专业技能和社会责任,提出了10条建议:(1)加强数学、物理和化学等基础类课程;(2)辨识和集成工程类课程作为公共专业核心课,并充分利用基础科学成果进行教学;(3)集成基础科学和工程科学的学习,增强学生工程分析、工程设计和工程系统的专业背景,培养和刺激他们的创造性和想象性思维;(4)因材施教,开发每一个学生的特殊才能,为天才学生提供灵活性的选修课组合;(5)将人文和社会科学融入工程课程;(6)提高学生的口语、写作和图形化等交流能力;(7)鼓励实验;(8)加强研究生教育以吸引优秀学生和培养师资;(9)引育结合和提高薪酬,加强师资队伍建设;(10)在扩大工程教育规模之前应先落实以上措施。

上述多数建议今天仍然可以经常听到,但由于在操作层面缺乏分类指导的举措,实际影响有限。质量标准与培养定位密切相关,正如美国高质量教育委员会指出,一所高校的高质量教育是 “为全体学生规定了高标准和目标,然后想方设法协助学生达到这些目标” [11]。

(三)统一目标与分层培养

20世纪上半叶,关于统一工程教育目的和标准的呼声高涨,但在实践中工程教育的多样性,成为工程教育创新的新挑战。创新是具体的,“在不同语境下具有不同的含义”[12],应避免泛泛而谈,不同层次和类型的高校,其工程教育的目标定位和质量要求应有所不同。为此,ASEE和卡内基基金联合资助开展调研,于1968年发布了《工程教育的目标》[13],试图平衡上述两种观点,既要科学统筹标准和目标,又要有利于灵活性和多样性。

一方面,伴随工程教育的知识广度不断拓展,涉及的专业学科越来越多,工程教育应当作为一种自由科学(Liberal Science)教育,发展工程教育的通识教育哲学,使得工程教育的课程核心涵盖自然科学、人文社会科学、交流艺术以及数学、工程科学和分析,包括经济学与管理学的相关教育,培养学生对于真实和当代社会问题的敏感性。

另一方面,伴随技术需求水平不断提升和学科交叉的进展,科学知识与技术能力快速发展,变得更加复杂,对于工程技术的要求越来越高,工程毕业生专业技术的深度需求也在提高。因此,在拓展工程教育科学知识的广度时,为工程教育本科生提供广博的通识教育和专门的技术教育,而不能忽视未来工程师在其专业范围内高水平技术优势的需要,加强通识教育不应以牺牲专业技术胜任力为代价。

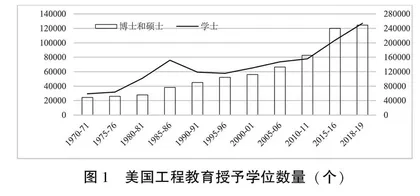

如何统筹上述两种不同意见,报告建议将专业技术教育的大部分内容推迟到高年级甚至研究生阶段。研究生教育不仅可以为技术和非技术课程提供更多时间,也可以促使学生有更多的时间来研判自身的特殊需求,成长为高层次专业人才。报告建议工程院校应尽可能地对科研与教育目的进行整合,从联邦政府和其它渠道争取对教师和学生科研的支持,鼓励和吸纳更多来自于其它高校的毕业生攻读研究生。相应地,研究生教育很快在一些工程学科专业获得立足点,并在一些新设工程院校成为普遍要求。一些学生很快认识到了研究生学位的价值,工业界和政府等用人单位也开始聘用高学历的工程师。从1950年至该报告发表期间,年授予硕士学位数量增长了2.8倍,博士学位的数量增长了4倍[14],并在之后保持了这一趋势[15]。1970-1971学年以来的近50年间,在工程领域授予博士与硕士学位的增幅(见图1主坐标)略高于学士学位。

图1 美国工程教育授予学位数量(个)

报告还建议,应更加充分地利用继续教育实施工程教育,根据需求设立和维持符合质量要求的非全日制学位项目,为在职人员提供更多的学习机会。同时,工程院校应更多地与工业界、政府和工程社团开展合作,并优化配置外部教育资源,扩大工程领域所有教育层次和所有领域的教育机会,制定更具弹性的培养方案,培养更多的工程技术员和技术专家(technicians and technologists)、以及硕士学位以上的人才,促进社区学院低年级学生进入工程本科教育的数量和比例不断扩大,以满足各种背景学生的需要。

但遗憾的是,ASEE的上述工作似乎并未得到应有的重视,直到20世纪70年代,只有少数工程教师关注教学及其研究,也只有少数教师加入ASEE[16],报告的影响力似乎并不是很大。

二、新世纪工程教育创新的任务要求与文化营造

美国工程教育从19世纪初的兴起,经历了20世纪中期的争论,到20世纪末本土工程人才的萎缩,引发了对于新世纪工程教育更多深入的思考与研究。开展工程教育是对传统博雅教育的创新,但如果培养的人才缺乏人文社会科学知识和交流能力,又不是 “健全”(whole)的人,体现出美国现代大学办学理念中“基础”与 “效用”两种创新文化的张力[17],也深化了对于创新的任务要求与主体责任。

(一)工程教育的多样性与要求

20世纪90年代,美国逐渐失去了在钢铁、汽车、家用电器等方面的统治地位[18],也对其工程教育话语权和影响力带来冲击。1994年,ASEE发布《格林报告——面向变化世界的工程教育》,指出美国已有300多所工程院校(Engineering Colleges),尽管已经有效地服务于国家,但必须继续创新以更好地与国家需求完全保持一致。[19]

报告指出,所有工程院校都应反思传统教育模式,更新课程设置方法,并创新招生制度,从女性、少数族裔学生等“代表性不足”的人口群体中招收和保留更多的学生,更好地服务国家工业竞争力。

在肯定多样性为美国工程本科教育带来实力的同时,报告提出工程本科教育不能单纯培养学生的智力和技术能力,而是要坚持广博的核心课程内容,并要符合工程技术认证委员会(Accreditation Board for Engineering and Technology,ABET)的最低标准要求。工程院校应与产业界保持密切关系,培养学生作为团队成员开展工作,能够有效沟通交流,知晓工程专业活动的经济、社会、环境和国际事务。

(二)营造工程教育创新文化

2009年,ASEE发布《营造工程教育学术和系统创新文化》报告,认为美国技术创新历史悠久,相关领域学者与实践者合作得很好,也说明植根于学术理论的实践创新会更加有效;建议要像技术创新那样,推动美国工程群体的对话,深入讨论如何为工程教育创新营造充满活力的学术文化,实践者和研究者应共建合作共事、充满活力的创新共同体,进一步鼓励和拓展合作伙伴网络,共同开拓知识和实践新领域,将工程教育创新理论转化为实践行动,避免陷入“死亡之谷”(Valley of Death)。[20]