澳门非本地高等教育课程:特征、问题及优化路径

作者: 段道焕 李盛兵

摘 要:非本地高等教育课程既是澳门融入粤港澳大湾区国际教育示范区的题中应有之义,也是澳门高等教育对外交流与合作的主要形式之一。从澳门非本地高等教育课程的三个基本构成要素分析其特征后发现,国际化课程较少、学科分布不均、未形成强强联合之势等是澳门非本地高等教育课程存在的主要问题。针对上述问题思考优化非本地高等教育课程体系的理念路径、制度路径和功能路径。具体而言,转变仅为澳门本地服务的人才培养理念,增强服务国家的意识;合理规划战略目标,完善质量保障制度;鼓励具有学科优势的本地高校参与协办非本地高等教育课程;优化产业结构以促进多元人才需求。

关键词:非本地高等教育课程;澳门;特征;问题;路径

2019年2月,由中共中央国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》明确提出“支持粤港澳大湾区建设成国际教育示范区的目标”,将澳门打造成“以中华文化为主流、多元文化共存的交流合作基地”[1]。高等教育对外交流与合作是澳门多元文化交流和合作的重点领域之一,但其典型的“微型社会”[2]特点影响了高等教育的可持续发展,因此引进非本地高等教育课程成为澳门高等教育实现可持续发展的主要形式之一,也是实现多元文化交流与合作的主要途径。研究澳门非本地高等教育课程不仅是了解其高等教育对外交流与合作的关键,也是进一步“打造粤港澳大湾区国际教育示范区”的现实需要[3]。

一、文献回顾及问题提出

相较于粤港澳大湾区高等教育的研究成果,关于澳门非本地高等教育课程的研究可谓是“凤毛麟角”。目前学界尚无人对澳门非本地高等教育课程进行专门研究,既有研究散见于以下两类文章中。一是有关澳门高等教育国际化的文章。李睿等在对澳门高等教育国际化的历史进行梳理后指出,澳门非本地高等教育课程的合作范围不断扩大,学位层次也得到了提高。[4]二是有关澳门跨境高等教育的文章。如黄发来通过分析澳门高等教育辅助办公室的统计数据后认为:①非本地高等教育课程是澳门跨境教育的一种主要形式;②选择澳门非本地高等教育课程的人数远低于在澳门以外地区升学的人数;③澳门针对非本地高等教育的质量保障尚处于起步阶段。在此基础上他提出“立足澳门,依附祖国,面向国际化”的建议[5][6]。其他涉及澳门非本地高等教育课程的“只言片语”主要体现在探讨粤港澳大湾区高等教育和对澳门高等教育的发展[7][8]、历史[9-11]以及取得成就[12]的回顾和未来展望[13-14]。综合分析已有研究成果后发现,学界对澳门高等教育的研究侧重于本地高等教育,且研究主题宏大,对诸如非本地高等教育课程等微观问题的研究相对缺乏。现有研究仅是对非本地高等教育课程某一方面的概述,并未详加论述它是怎样扩大和提高的,也没有回答其在发展中是否有其他特征,亦或是有哪些需要改进的地方等问题。以上使得研究既缺乏广度,也缺乏深度。但正是这些既有研究为本文的选题奠定了基础,提供了一些可资借鉴的观点和资料。

2017年颁布的《澳门高等教育制度》规定“非本地高等教育课程”是指校本部设在外地的高等院校经预先许可与澳门特別行政区的实体合作在澳门特別行政区开办的高等教育课程。[15]参照此规定,本文认为澳门的非本地高等教育课程至少应该包含以下三个要素:一是外地主办者,即外地高校;二是澳门本地协办者;三是双方合作举办的课程。本文在借鉴现有研究不足的基础上,以澳门高等教育局和其他相关网站公示的资料为依据,紧紧围绕澳门非本地高等教育课程的上述“三要素”,通过分析其在过渡期和回归后所表现出来的特征,总结其存在的问题,并对其优化路径进行了一些探索性思考。

二、过渡期的非本地高等教育课程特征

(一)外地主办者以“内地为主,港台为辅”

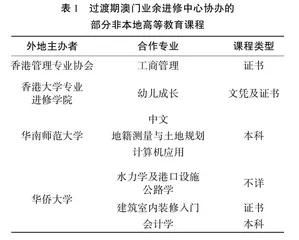

1987年《中葡联合声明》公布后,澳门正式进入过渡期。在国家政策鼓励和粤澳经济一体化发展趋势的刺激下,为推动澳门成人高等教育的发展,开始鼓励澳门本地居民利用业余时间修读大学;在澳门政府的推动下,陆续有华南师范大学、暨南大学、中山大学、华侨大学、北京大学等内地高校,以及香港大学和香港管理专业协会等教育机构通过与澳门本地实体合作或委托其代理机构等方式在澳门举办高等教育课程,并颁发相应的学位或证书。虽然详细数据已无从考究,由于回归前澳门业余进修中心是主要的本地协办者,因此其官方网站[16]公布的相关信息应该可以反映当时的基本情况(详参表1)。由此我们可以推测过渡时期澳门非本地高等教育课程的外地主办者主要来自内地,尤以广州市高校为主。

(二)本地协办者以“政府牵头,民间协办”为主

“一国两制、澳人治澳”的政治架构迫切需要澳门的高等教育担负起培养各类本地高层次专业人才的重任。但是由于澳葡政府一直不注重高等教育事业,导致澳门长时间没有高等学校。澳门现有高等教育体系可以追溯到1981年成立的私立东亚大学,它是澳门第一所现代意义的大学。该大学于1991年更名为澳门大学,此后又分设出澳门理工学院、澳门国际公开大学。至1999年回归祖国时,澳门共有高等院校9所,最多时达到12所。后经数次调整,目前共有10所高等院校[17],其中5所即为配合澳门政权移交,满足过渡期对人力资源的需求而成立。如依据1988年7月4日第57/88/M号法令而成立的保安部队高等学校,就是为了贯彻落实联合声明中关于公务员本地化的政策而设立,其以培养具有高等专业学历的警官和消防官为目标;1995年成立的旅游学院以提供旅游及服务业课程为主;1999年11月成立的澳门镜湖护理学院是为了满足澳门本地对护理专业人才的需求而设;其余5所高校都是在回归后才正式成立。也许正是由于在过渡期的大部分时间内,澳门本地高校忙于内部院系结构和课程调整,无暇他顾,不具备参与协办非本地课程的能力和条件,因此在澳门教育司的协调下,中华教育会、业余进修中心等民间机构成为当时协办非本地高等教育课程的主力军。

(三)双方合作举办的课程特征

1.课程设置以紧缺专业人才需求为导向

特别行政区的地位赋予澳门高度的自治权,而自治权的实现程度有赖于治理人才的供给。不仅治澳权力的顺利移交需要培养大批的本土化行政和法律“治澳”人才,而且各行各业也急需专业技术、管理和翻译人才。然而过渡期澳门各类人才不仅数量有限,而且质量也不高。据统计,当时澳门的7万劳动人口中,大部分是小学文化程度,仅6%左右的人接受过中等技术或高等教育,翻译人才尤其是精通中葡文化的翻译人才更是缺乏,当时华务司的翻译只有20余人[18]。这些情况的存在不仅成为制约澳门经济繁荣、政治稳定的极大障碍,也为过渡期非本地高等教育课程的发展提供了社会基础。因此,当时的非本地高等教育课程以培养行政管理、法律、翻译及其他各类急需专业技术人才为主要目的。据不完全统计,澳门业余进修中心在过渡期内协办的16个非本地高等教育课程中,管理学类专业占4个(详见表1)[19]。

2.课程类型以学士学位课程和证书类课程为主

虽然过渡期非本地高等教育课程涵盖证书类、文凭类、学士学位和硕士学位课程,但由于当时的澳门经济刚刚开始起步,中小学教师待遇低下,教师纷纷转行从商,导致师资严重不足。不少初中毕业生甚至初中没毕业的人员被推上中小学的讲台当老师,因此,当时中小学教师的整体专业水平偏低。后来在澳门中华教育会的推动下,澳门教育司才开始着手邀请华南师范大学为澳门开办教育专业文凭和学位两类课程。此后,澳门又陆续引进其它内地高校课程,也是为了满足提高不同行业人员的专业和学历水平之需求而设立。综上所述,过渡期引进非本地高等教育课程的主要目的是为了改善各类从业人员学历和专业水平普遍较低的状况,以学士学位课程和证书类课程为主,尚不具备引进博士学位课程的社会条件。

3.授课方式以函授为主

在“澳人治澳”思想的推动下,过渡期澳门的高等教育工作主要为澳门回归后的各项事业服务。为了响应这种本土化的办学需求,彼时的澳门政府不仅在非本地高等教育课程的选择上倾向于实用主义价值取向,而且在课程的修读方式上也充分考虑当时的实际需要。过渡期本地协办单位多为民间协会或如澳门业余进修学校这样的私立培训机构。受当时各种因素的影响,缺乏必要的师资和配套设施是普遍现象,因此当时非本地高等教育课程的授课方式基本以函授为主。日常教学管理由本地协办者负责,学员都是通过使用既定的一套工具、方法和技术进行自学。[20]

三、回归后的非本地高等教育课程特征

(一)外地主办者以“国内为主,国外为辅”

1.国外主办者以英语国家为主

自2003年开始,先后有来自英国、美国、葡萄牙、澳大利亚和新加坡的高校在澳门开办国际课程,非本地高等教育课程的外地主办者呈现多元化趋势,改变了过渡期外地主办者来源地单一的局面。同时,国际课程的数量逐年增加,外方高校种类多样,既有如美国的圣若瑟教会大学,又有如伦敦大学和葡萄牙科英布拉大学等世界知名、历史悠久的大学。澳门教育与青年发展局高等教育资源库公布的资料显示,截至2021年3月,在澳门开办课程的非本地高等教育机构来自5个国家,其中国外举办者70%以上来自英语国家,其余来自葡萄牙(详见表2)。表2显示,目前19个国际课程中的14个由来自英语国家的高校举办,其它5个由葡萄牙的里斯本大学和科英布拉大学举办。

2.国内主办者以“内地为主,港台为辅”

回归后,虽然港台高校也先后在澳门举办非本地高等教育课程,但从数量上看,港台高校举办的课程不足5%,而内地高校举办的课程比重高达87.7%。内地主办者呈现以下几个特征:一是内地举办者以区域高水平大学和研究机构为主。如广州的中山大学、暨南大学和华南师范大学;武汉的华中科技大学和武汉大学;北京的北京大学、中国社会科学院、北京体育大学、国家行政学院、北京语言大学、中国劳动关系学院、中国青年政治学院等。二是这些高校的区域分布集中化。主要分布在北京、上海、广州、武汉、泉州等五个城市,其中北京7所,广州3所,武汉2所,泉州1所,上海1所。三是开办课程的高校集中度高。其中,华侨大学(63个)、华南师范大学(57个)和暨南大学(37个)等三所高校是内地与澳门合作的主力军。此三所学校开办的课程数量高达157个,占内地在澳门开设课程总数的81%[21]。

(二)本地协办者以“民间为主,高校为辅”

澳门回归后,为了持续优化澳门的高等教育、适应世界高等教育趋势,特区政府先后公布了《高等教育制度》《高等教育规章》和《高等教育素质评鉴》等法律文件,这为非本地高等教育课程的规范化发展提供了制度保障,加之澳门本地高校的调整业已完成。因此回归后的非本地高等教育课程一改过渡期“政府主导,民间协办”的模式,参与协办的本地高校数量逐渐增多。自2001年至2020年的20年间,澳门政府共批准各类非本地高等教育课程236个,本地协办者共19个,涉及高校、业余进修学校、公司、政府行政部门和研究会等机构。其中,仅澳门业余进修中心协办的课程数就高达119个,澳门理工学院参与协办的课程数为43个,二者也因此成为澳门非本地高等教育课程本地协办者的主力。[22]

(三)双方合作课程的特征

1.课程设置以应用型专业为主

从2000-2020年澳门高等教育局批准运转的非本地高等教育课程的专业分布情况可见,以管理类专业为首的管理、语言、法律和金融等应用型专业,是回归后非本地高等教育课程专业设置的重点(详见表3),而自然科学、理学、工程技术等方面的专业相对缺乏,理学课程除有少数电脑及咨询专业外,尚无自然科学课程。

2.课程类型以硕士学位课程为主

2001-2020年的统计数据显示,回归后的澳门非本地高等教育学位课程日趋完善,目前已形成以硕士学位课程为主,涵盖了博士学位课程在内的全部学位课程,兼有证书和文凭课程。无论国际课程还是内地亦或港台课程均以硕士学位课程为主,硕士学位课程占全部课程的44%;博士学位课程占比约3%,7个博士学位课程中的4个由葡萄牙大学与澳门理工学院合作举办;学士学位课程占比13%,其它约占40%。