“安所遂生”:港澳台大学生在内地高校求学的自我呈现

作者: 吴易林 伍宗和 张红霞

摘 要:对N地区13位港澳台大学生的质性研究发现,港澳台大学生作为与内地高校教育场域互动的社会行动者,在教育场域的转换过程中,其家庭资本与心理资本共同缔造了“被‘赋权’的跨域行动”和“‘赋权’的自主体验”的主体轮廓。该主体轮廓下港澳台大学生原始惯习与内地高校教育场域的不合拍,导致其学习不适应的产生。通过对此过程的进一步分析得知,港澳台大学生在内地高校的行动策略既根植于其原始惯习,又随其教育场域转换而不断重构,改变着他们的自我呈现。这种内在特征分别表现为:陷入失语境地而“安其所”、设定独白剧场而“遂其生”。研究针对以上发现总结出增强港澳台大学生在内地高校求学的归属感及帮助其更好地适应内地高校学习节奏和方式的可行办法。

关键词:港澳台大学生;内地高校;场域惯习;自我呈现;学习适应

据内地高校港澳台招生信息网披露,2010年普通高等学校联合招收港澳台大学生①考试暨南大学考点,较去年相比增加95人,全国其他考点报考人数也有所增加。[1]现今随着“双一流”建设的推进,中国内地高等教育的影响力不断增强,吸引着源源不断的港澳台大学生来内地高校深造学习。因此,国家教育部门在保证培养质量的同时,也考虑到港澳台地区与内地在学制、课程等方面的差异,出台了一系列法律法规,为港澳台大学生排除就读障碍、提供便利,从应然层面为他们在内地高校求学提供制度保障。然而,实际上他们在内地高校求学的过程并不顺利。譬如,当这些学生在本研究的访谈中被问及“你目前在内地高校求学还顺利吗”,有2位学生表示上课听不懂;有3位学生认为内地竞争压力较大。这些简单描述的背后,深刻地折射出他们面临的实然困境。由于同为中华民族,因而人们易忽略港澳台大学生的学习情况及适应问题,这是一群被忽视的群体。[2]

一、国内外来大学生学情研究中的港澳台大学生

当前,就外来大学生学情研究中的港澳台大学生而言,部分调查研究将文化、学习互作影响变量进行讨论,以显示港澳台大学生在内地高校求学过程中与内地大学生的差异,但描述却各不相同。陈丽新等人的调查指出港澳台大学生在信息加工、理解方面与内地大学生存在差异,偏于活跃和综合。[3]张莞昀等人对在内地高校求学港澳台大学生的学习满意度作了分类处理,研究结果显示学生们最满意的地方就是体验式学习。[4]钟周等人则通过对港澳台大学生的学习性投入情况与学习结果进行分析,得出港澳台大学生在“高阶学习”和“反思与整合学习”上显著高于内地大学生的结论。[5]

来华留学生也是国内外来大学生学情研究的对象之一[6],前人多基于实证研究范式对来华留学生的学情进行研究。夏青文等人的学情调查显示语言使用水平是影响其学业成绩的最大障碍。[7]文雯等人的研究则表明来华留学生课堂环境感知中最差的因子是教师讲授,留学生渴望独立思考,“填鸭式”的教学方法使他们感到沮丧。[8]赵彬等人的研究是国内仅有运用扎根理论探究来华留学生学习过程的研究,该研究认为来华留学生在新的教育场域中具有多重表达的身份,其适应过程的逻辑与其行为和所处的情境相关联,而其学习不适的根源是因时空变动引发的文化不适应。[9]

综上,外来大学生的学情研究多以学习行为、学习满意度等既有成果的回应为主,偏重使用定量方法,解释宽泛而缺乏深入,对其如何解决学习不适的研究很难找到,或解释其学习行为的研究少。但上述发现却颇有价值,既反映出港澳台大学生与内地大学生、来华留学生之间的相似性,也展现了彼此的差异,是一群特别的学习群体。其一,港澳台大学生不仅普遍受传统经、史、子、集知识观的影响,侧重知识的整理、诠释,带有中国学习者的学习气质,又具有西方学习者乐于反思、重视高层次认知的特点;其二,港澳台大学生的语言问题是由地方方言和通用普通话之间的差异导致的;其三,港澳台大学生的文化不适,甚至学习不适,不因时空变动产生,而是受特定社会环境的影响,且随着两岸交流不断加深和粤港澳大湾区的深入建设,两岸四地的学生流动日趋频繁,行为与情境对他们影响作用也在发生改变,个体呈现出多样的学习形态。为此,本研究在既有研究的基础上通过分析港澳台大学生在内地高校求学时特定社会环境下的成长经历,贴近他们自身在当中的体验与阐释,在个体与境遇的互动中探讨作为行动者的港澳台大学生如何在新的教育场域——内地高校中进行自我呈现?

“自我呈现”(self-presentation)是社会学家戈夫曼阐释符号互动论的基本概念,指社会空间互动中行动者为调整人际行为给他人创造某个特殊的印象。[10]戈夫曼认为“自我呈现”包含两种涵义:一种是行动者为达到目的采取的控制性较强的“假装行为”[11];另一种是“互动条件”,以加强行动者对社会境遇的认知,从而维持其在社会空间内的良性行动。[12]国内研究多使用前者对社会场域或虚拟网络中行动者的自我呈现进行探究,常用定量方法讨论其成因、特征及机制等,缺乏对个体适应场域及其变化过程的关注。[13]鉴于此,本研究援引后者,围绕港澳台大学生的学情状况勾勒其在内地高校求学的主体轮廓,并深描他们的自我呈现特征。

二、研究设计

(一)理论视角

“场域-惯习”是社会学家布迪厄将社会中的行动者放置在结构化的社会空间,进行研究分析的理论工具,理论框架为“[(惯习)+(资本)]+场域=行动者的社会实践”。[14]其中“惯习”是指行动者如何使用资本,“场域”则是资本力量作用的范围,二者之间又是以“行动者的社会实践”为中介生成与建构了动态关系。[15]布迪厄认为行动者的“惯习”,并非纯粹的主观,而是同“场域”紧密结合,它从实践中获得,连续不断地促进着行动者的社会实践,又持续被塑造,接连地在结构中生成。[16]所以“场域-惯习”理论不仅能使研究者避免在认识现代社会高度分化和复杂现象时陷入宏大叙事的桎梏,又可以防止出现“只见树木,不见森林”的偏狭。通过“场域-惯习”理论来认识、理解社会整体和社会中的行动者个人,是一条切实可行的途径。[17]在高等教育研究领域,“场域-惯习”常被用于分析特殊大学生群体,但此类研究存在研究情境不当的问题,单一地把教育场域中的高校看成主流社会培养“继承人”的静态场所,忽略社会变化对高等教育的影响,致使此理论的开放性特质和特定群体的特征成为研究盲点。[18]国内与之对应的理论体系——“位育论”则为处理这一研究盲点提供了启示。潘光旦认为“安所遂生”是“位育”概念的根本:“位”是指顺应社会生活中的静态位置,即“安其所”;“育”则是指个体在静态位置中的能动发育,谓“遂其生”。[19]不难发现,“位育”与“场域-惯习”均涵盖着个体与境遇之间的互动关系,提醒研究者们应理解个体如何为自己的融合、转换行动赋予意义,既要关注原始场域中资本对群体成长所具有的独特意义,又应强调学生群体对新场域资本的吸收与重组。

祖国内地与港澳台虽同宗同族,但源于历史遗留问题,两岸四地社会形态的各要素间均存在差异,在内地高校求学的港澳台大学生学习生涯的延续和发展就是在不同社会场域的转换与融合间实现的。其中,截然不同的社会场域所造就的文化差异更是构建了差异化的教育场域。港澳台地区作为较发达地区,特殊的地理位置和历史背景决定了其教育或多或少带有西方色彩。[20]选择来陆接受高等教育的港澳台大学生伴随学习生涯的转换、延续,逐渐感受到相异文化的拉扯,既有惯习与新场域之间的矛盾不断生成。基于此,借助“场域-惯习”理论对港澳台大学生在内地高校求学生涯的场域转换和惯习的矛盾运动予以关照,能对我们深入理解港澳台大学生在内地高校求学的自我呈现特征及为帮助其解决学习适应问题带来些许思考。

(二)研究方法和对象

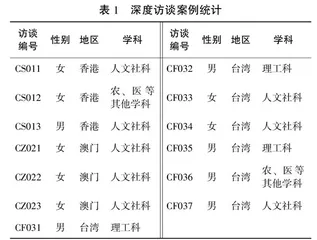

根据文献回顾和要解决的问题,研究使用质性研究方法,利用面对面半结构化深度访谈对受访者予以追问,人均访谈时长约为100分钟。因内地港澳台大学生总人数体量小,且多集中于“双一流”院校,加之参与本研究的研究者之一为港澳台籍,在N地区学习生活长达6年,对该地教育环境较为熟悉,所以本研究在对象选取上采用立意选择与“滚雪球”抽样的方法。首先,利用研究者在N地区的人脉资源:N地区部分“双一流”院校以港澳台大学生为主的QQ群或通过校港澳台办发布招募信息,共招募到5人。然后,以这5人提供的人员信息为继续抽样的依据,后陆续访谈8人。访谈于2019年9-12月在反复斟酌的基础上展开,共计访谈N地区不同“双一流”院校、学科的港澳台大学生13名(见表1)。

三、港澳台大学生在内地高校求学的经验研究

(一)主体轮廓的勾勒:资本的“赋权”

“赋权”(empowerment)又名增权、增能,即个体、群体或社区可凭借赋权所带来的力量,在掌握环境的基础上进一步实现自己的目标。福柯认为“赋权”是一个动态、跨层次的概念体系。[21]检视国内研究者对“赋权”的认识,有研究认为赋权既是行动者为改变生存瓶颈的心理增能,也是作为过程的结果而呈现的行动者被赋权状态。[22]同样访谈也发现,在内地高校求学港澳台大学生的家庭资本和心理资本是其被“赋权”与“赋权”过程中两个关键层面。

1.被“赋权”的跨域行动者

家庭资本(包含以经济资本、社会资本为主的家庭结构性资本,以文化资本、符号资本为主的家庭内涵式资本)作为个人成长中重要的资源,是任何人都无法进行选择的先赋性存在,对个人资源获取拥有绝对支配的权力。[23]从访谈资料来看,选择内地就读大学的港澳台大学生的父母都有一方因工作频繁往返内地或有一方拥有内地户籍,被家庭结构性资本赋权的他们成为跨域行动者。

“我妈妈是大陆人(内地户籍),我爸爸是T地区人(港澳台户籍)。”(CF033)

“是我爸要来,是公司问题。”(CF034)

家庭作为子女早期社会化的主要媒介,港澳台大学生父母往来内地经验的诠释与提供,引导着被家庭结构性资本力量赋权的港澳台大学生对教育场域的转换保持平和的态度,使他们对内地的环境并不陌生。其中CF023的说法在一定程度上表达了他们在来陆学习之前的心理状态:

“爸爸来这边(内地)有一段时间了,我有时候会来玩,所以不会慌张。(学习方面)我觉得可能就和之前上课差不多。因为,我觉得其实N大跟T地区(港澳台地区)的大学还是挺像的,跟以前的生活也还是挺相近的,所以不会感觉差太大。”(CF023)

家庭不仅凭借结构性资本的力量参与港澳台大学生的教育选择,还借助内涵式资本优势在其素质养成上发挥重要的作用。[24]后工业化时代港澳台地区经济发展取得了令人瞩目的成就,香港、台湾更是在二十世纪六十年代一跃成为“亚洲四小龙”。期间,由于政府干预,来自社会各领域内的管理和专业人员组成的新中产阶级成为地区经济社会的支柱。[25]中产阶级的迅速崛起引发地区社会文化不断与西方经济独立、人格自主的文化接轨,客观上展现出传统东方文化与西方文化相融合的态势,在家庭管教子女方式上表现出民主与权威并重、注重良好的礼仪习惯的养成。[26]因而,家庭内涵式资本在这些学生身上内隐为对自我需求实现的满足,外显的行为则是与父母商量,并自主决定。有受访者对为什么来陆求学这样说:

“A市(港澳台地区)太小了,就没有一直留在A市(港澳台地区)的想法,现在有机会到外面来,就到外面来看一看。(期间)有询问(父母)的意见,可还是我自己决定,我觉得读大学是出来看不一样东西的好途径。”(CZ023)

另一位访谈者也提及在择校方面没有受到太多父母的影响,表示择校时“基本上都是自己决定,他们(父母)也尊重我的决定。”(CF036)

正如福柯所谈及的权力、话语对身体的介入、规训和控制原理,就家庭资本而言,无论是“妈妈是大陆人(内地户籍)”“父母工作”的家庭结构性资本,还是“询问他们(父母)意见,我来做决定”“(父母)尊重我的决定”的家庭内涵式资本,家庭资本通过身体化的实践所创造出来的原始惯习,联结了港澳台大学生来陆就读前的客观社会结构和他们的实践行动,并下意识而持久地体现在他们身上。

2.“赋权”的自我体验者

除受家庭资本影响外,港澳台大学生的个体式参与也促使场域流动的发生,这里特别关注前文提及的“心理赋权”。心理赋权是涵盖个人在社会参与中对自我能力的效能感知、对周围社会环境的理解以及对其施加控制的欲望。[27]2019年内地招收港澳台大学生的高校数量高达336所,“双一流”高校占多数。[28]所以选择来内地高校求学的港澳台大学生基本上都能进入内地“名校”,可见他们的成绩一般都处在同等水平的中上游。这一点在访谈者中也得到了印证:

“我在国中时就是年级前几。”(CF034)