地方应用型人才培养视域下的课程教学改革与实践

作者: 王丽丽【摘要】培养适应地方需求的人才是旅游管理专业人才培养的重要目标。本研究以河西学院“景区经营与管理”课程为例,分析了课程教学现状及如何跳出传统教学模式革新教学理念、加强实践教学、凸显课程地方特色、融入课程思政内容、完善考核体系等问题。提出以BOPPPS教学模式为基础,采用混合式教学方式,加强地方特色景区实践,构建特色案例库,改革课程考核方式,专业教育与思政教育有机结合的教学改革措施。最后,总结课程改革后教学效果,为进一步完善教学改革提供依据。

【关键词】应用型人才;课程改革;景区经营与管理

【中图分类号】G420【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)08—0076—05

人才培养永远是高等院校的第一要务,更是每一位高校老师的责任与义务。党的二十大报告明确指出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”[1]。西部地区受地理空间等因素限制,旅游行业适应本地需求的专业人才匮乏[2]。专业课程教学如何与人才培养更好地结合,培养地方应用型人才,帮助学生树立正确的职业观,减少人才流失,是目前旅游管理专业教学改革的一个重要内容。

“景区经营与管理”是旅游管理人才培养方案中的一门重要课程,课程实践性较强,是应用型人才培养的基础课程。该课程的教学设计除了理论教学以外,更要结合地方自然、文化资源,立足地方经济特点,突出教学的实践性,培养符合地方需求的应用型人才。

一、研究现状

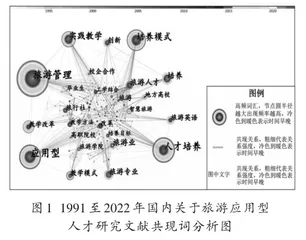

1.国内旅游应用型人才培养研究现状。从中国知网(CNKI)通过检索主题旅游应用型人才,提取出1991~2022年740条文献记录,利用Citespace可视化软件进行关键词分析,得出1991至2022年国内关于旅游应用型人才研究文献共现词分析图(见图1)[3]。

通过分析发现,“旅游管理”为出现频率最高的词汇,与对旅游应用型人才研究主要集中在旅游管理的专业有关。其次是“人才培养”“应用型”“培养模式”“实践教学”“教学改革”等关键词的较高出现率,说明国内关于旅游应用型人才的研究主要集中在人才培养视角,通过改革人才培养模式、实践教学、教学改革等方式来实现应用型人才的培养。相关研究反思了我国旅游管理专业人才培养模式的问题,构建了旅游管理专业人才的创新性培养模式(张丹宁,2015)[4],探索旅游应用型人才培养的新路径,如基于产教融合模式的旅游应用型人才培养路径,提升旅游人才综合素质(南宇,2021)[5]。再次,“旅游英语”“校企合作”“智慧旅游”“工学结合”等关键词的出现,说明国内关于旅游应用型人才培养较关注旅游英语教育的加强(黄旭,2017)[6],关注校企合作(王芳等,2022)[7]、工学结合(马丽敏等,2016)[8]、智慧旅游(黄可,2021)[9]等产教整合的方式。

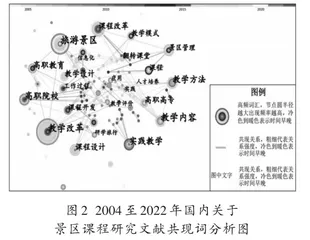

2.国内景区课程研究现状。从中国知网(CNKI)通过检索主题景区课程,提取出2004~ 2022年122条文献记录,利用Citespace可视化软件进行关键词分析,得出2004至2022年国内关于景区课程研究文献共现词分析图(图2)。

通过分析发现,“教学管理”为出现频率最高的词汇,说明2004至2022年间,国内对景区课程的研究主要集中在教学改革方面;其次,“旅游景区”“高职院校”“课程改革”“教学方法”“教学内容”“实践教学”“课程设计”等关键词的较高出现率,说明目前景区课程改革更多地集中在高职院校,分析高职院校景区课程教学模式改革(宋丹丹,2022)[10],且相关的研究主要关注教学方法、教学内容、课程设计、实践教学等方面,如分析新文科背景下旅游管理专业本科课程改革(黄震方等,2020)[11];再次,“翻转课堂”“实践”“研学旅行”等关键词的出现,说明目前对景区课程改革研究更多关注的是翻转课堂、实践教学等方式,并与研学旅行等热点相结合(杨晶晶,2021)[12]。

目前对旅游应用型人才和景区课程的相关研究大都集中在培养模式、实践教学、教学改革、教学方法、教学内容、实践教学、课程设计等方面,说明学界对旅游应用型人才和景区课程改革相关研究相一致,通过教学改革、教学方法、教学内容、实践教学、课程设计等方法去实现,且关注旅游英语、翻转课堂、校企合作、工学结合等内容,并与智慧旅游、研学旅行等热点相结合进行教学改革。

本研究在前人研究关注“景区经营与管理”课程的教学设计、教学模式、教学内容改革的基础上,加强对课程考评体系构建、课程思政、课程地方特色的探讨和分析,利用目前旅游管理专业校企合作平台,在教学设计中结合地方自然、文化资源,立足地方旅游经济发展特点,构建考评体系时注重学生实践应用能力的考评,为培养服务于地方的景区管理应用型人才而努力。

二、课程改革需解决的问题

1.跳出传统课堂教学模式,采用多样化教学方式。目前“景区经营与管理”课程仍然采用传统课堂教学模式,教师事先准备好课件或讲稿,结合板书展示给学生。整个教学过程中,教师起主导作用,学生被动接受知识,跟着教师的思路走,缺乏自主学习、独立思考的主动性和积极性。但新的教学方式是否适合学生,提高学生主动性、让学生参与教学到底采用什么方式,及多大程度让学生参与到教学中来,是课程改革需要研究的问题之一。

2.加强旅游景区实践教学,培养地方应用型人才。“景区经营与管理”课程应用性很强,学生需要灵活运用课堂所学知识解决行业中的各种问题。在目前的课堂教学中,教师会采用案例教学、小组讨论、小组案例作业的形式让学生参与进来,但毕竟是课堂上现场感不强,学生的行业归属感较弱。如何更好地了解本地景区经营管理到底需要什么样的人才,怎样在“景区经营与管理”教学中通过实践培养本地景区需要的人才,是课程改革需要深入探讨的问题。

3.挖掘地方特色教学内容,凸显课程地方性特色。目前在“景区经营与管理”教学中,教师会有意识地选取本地的一些景区经营管理案例并结合理论知识进行讲解,但案例来源渠道较窄,且只是在课堂上讲述,不能引起学生的共鸣,效果不是很好。如何将地方旅游发展需求融入课程教学,将本地自然和文化资源更好地展示给学生,以及如何构建具有地方特色的案例库,是目前亟须解决的问题。

4.融入课程思政教学元素,专业与思政有机结合。近几年旅游行业发展不景气,部分学生对行业发展认识不足,对本行业就业产生危机感,旅游专业学生转专业的情况增多。如何在课程教学过程中融入思政元素,让学生更全面地认识本专业,增强学生的职业认同感,增长学生的行业自信心及增强学生的民族自豪感,实现专业教育和思政教育有机融合,是课程改革的一个重要内容。

5.完善景区课程考核体系,实现有效教学效果评估。“景区经营与管理”的总评成绩由平时成绩和期末成绩两部分构成,期末成绩权重太大。应用型专业应注重培养和锻炼学生的实践应用能力,而平时的学习过程能较全面地展示学生的实践应用能力,故应该将过程性考核成绩比重提高。采用什么样的考评方式能更大程度上体现学生的学习效果,也是课程改革需关注的问题。

三、课程改革情况

1.革新教学理念。传统的以教师为中心的教学模式已不能满足当代大学生的需求,教师必须转变观念,以学生为中心开展教学工作。首先,我们通过与学生访谈了解到,在“景区经营与管理”教学中,把课堂完全交给学生不现实。在教学过程中教师应积极创新,适当增加课程难度,适当将课堂交给学生,实现学生知识、能力和素养的共同提升。其次,坚持理论和实践相结合,教师将理论讲授、行业案例分析、高质量科研论文分享、景区实践、学生调研等内容相结合,实现应用型人才培养目标。再次,教学过程中积极融入课程思政内容,让学生树立良好的职业价值观、职业认同感,培养学生的职业自信心、民族自豪感,以更好地实现课程教学目标。

2.混合式教学设计。随着“互联网+”教育的快速发展,推广智慧教学模式成为高校课堂教学改革的必然趋势。“景区经营与管理”课程应该在传统教学方法的基础上,适度使用雨课堂、慕课资源等智慧教学工具,采用混合式教学,丰富学习方式,增强课堂吸引力[13]。同时,旅游管理专业课堂应用性较强,教师在教学设计时应该加强实践教学力度,但目前的教学实践以学生社会实践和实习考察为主,相关课程的实践环节较少。应该加强与地方景区的联系,调研景区需要怎样的人才,并将学生带入景区,从景区管理的角度加强学生对景区的认识,提高学生的业务水平。

本课程混合式教学以BOPPPS(Bridge-in,Ob? jective,Preassessment,Participatory Learning,Postassessment,Summary,简称BOPPPS)教学模式为基础[14],实行“导入、目标、前测、参与、后测、总结”六阶段设计,设计课前学情分析和预习,进行课后评价,对课堂教学精准设计,实时监管,同时采用小组合作教学(Team-Based Learning,简称TBL)和问题驱动教学法(Problem-Based Learning,简称PBL)等,丰富教学手段,提高教学质量。教学设计如表1所示。

3.挖掘地方特色教学内容。“景区经营与管理”课程涵盖教学内容较丰富,包括景区资源、规划、安全、人力资源、容量、服务、危机管理等多方面,课程内容的选择应该结合本地旅游业的发展,选择与本地旅游业发展状况密切联系的内容。如,目前张掖旅游业高速发展,但质量问题突出,高质量发展是未来旅游景区发展的趋势,课程内容更多地应该关注景区安全、服务、容量、危机等方面的设置,同时应在教学内容设计过程中关注本地资源和现状的分析,结合理论进行教学。

4.构建地方特色案例库。“景区经营与管理”教学尚未形成完整案例库,案例多是教师从网络或考察中得来,教师应该借助校企合作平台,与团队教师一起在合作企业调研、考察,通过与景区管理人员的沟通,将本地景区最新的数据和资料带入课堂教学中,并将学生带入与案例相关的景区进行实地考察,以提升课堂效果,培养学生的行业认同感。同时结合团队教师与本区域老师的研究成果,建立具有地方特色的景区经营与管理教学案例库。

5.融入课程思政内容。根据教学大纲调整教学内容,搜集行业内较新的案例,结合思政教育目标进行分析,并在教学中补充思政育人方面的知识及案例,将培养学生的家国意识、政治认同、爱国主义情怀、民族自信、文化自信、职业素养等目标与课堂教学紧密结合起来,形成新的教案和课件。课程思政教学目标与教学内容设计如表2所示。

传统的“景区经营与管理”课程考核期末成绩占比70%,通过理论考核的方式进行,平时成绩占比30%,通过学生平时课堂表现和作业考核。课程改革后更加关注学生的实践应用能力,故将期末考核调整为实践考核,学生进行景区相关主题实践调研,调研地为本地景区,调研结束后撰写调研报告,并以PPT形式分享,其中调研报告占期末成绩的40%,分享汇报占期末成绩的30%,优秀的调研报告将分享给相关景区。平时成绩占30%,调整后包括课堂签到,占10%;课堂讨论、课堂回答问题占10%;雨课堂作业和MOOC预习等占15%。