地域文化视角下中学美育路径初探

作者: 汤瑜

【摘要】美育作为培养学生审美能力、提升学生综合素养、塑造学生人格的重要途径,得到了前所未有的重视。目前,部分地方学校存在美育教材同质化、教学模式呆板等问题。地域文化作为中国优秀传统文化的重要组成部分,对学生而言具有天然的亲和力和易得性。因此,将地域文化作为美育素材引入课堂具有可行性。文章认为,教师可以将非遗技艺引入课堂,也可以借助地域文化营造校园美育氛围,还可以开发基于地域文化的特色美育课程。

【关键词】中学美育;地域文化;非遗传承;美育氛围;美育课程

【中图分类号】G633.95【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)18—0038—05

“美育”亦称“美感教育”或“审美教育”,最早是由德国古典美学家席勒提出的。作为一种重要的教育形式,美育通过艺术、生活、文化、自然等手段,让学生认识、理解、感受美,从而形成感受美、鉴赏美、创造美的能力。美育不仅能培养人的审美情趣,还能提升人的素养、情感,陶冶人的心灵,它与德育、体育相辅相成,相互依存。那么,如何实施美育呢?

一、当前中学美育中存在的问题

20世纪初,王国维、蔡元培等教育家将美育这一西方教育理念引入国内,提出“始于美育,终于美育”和“美育替代宗教”等理论[1]。但长期以来,部分教师将美育和艺术教育混淆,美育长期不受重视。且在美育内容的选取上,多与语文、历史、美术等教材内容相结合。

1.美育教学时长占比较低。当代教育史上,美育的地位可以说几经起落。就目前而言,美育专业理论的发展和人才的培养机制都还不完善。中学教师虽然充分认识到了美育的重要性,但美育及相关活动占整个中学教育阶段的比重较小。一些教师认为,美育成果培育周期过长,在日常教学实践过程中无法达到“立竿见影”的效果[2]。且在当前教育评价体系下,美育的效果无法准确衡量,因而也无法合理评价教师的美育过程。许多教师在现有教学评估体系下,迫于教学压力,选择见效快的“智育”内容,忽略了见效较慢的“美育”内容。

2.美育内容和形式过于单一。大多数中小学校将美育和语文、历史等学科的教学活动结合起来,通过开展“经典诵读”等活动来达到美育目的。但在实施过程中,大部分学校没有开设专门的美育课程,缺乏专业的美育教材,美育内容或为全国统一的美学参考读物,或简单等同于语文课的补充。美育教师缺乏对本地美育素材的深度挖掘,导致美育内容不接地气,缺乏地方特色和学校风格,还加大了学生的负担,导致美育流于形式。

3.重视内容的识记而非美的感受。教学过程中,部分教师对美育内容缺乏系统性认识。由于教师自身专业素养不够,国学、美学底子薄弱,对传统文化的认识浅薄,甚至自身就缺乏基本审美能力,导致在教学实施过程中只能照本宣科地解说学术词汇,要求学生僵硬机械地记忆美学发展史、美学概念、美学理论等知识点,而非通过沉浸式体验的方式引导学生对美的事物观察和感悟,导致学生认为美育和其他学科教育一样属于知识教育,忽略了美育的本质。

二、地域文化融入中学美育存在耦合性

1.地域文化的概念。地域文化是指某个地域的专属文化,是一定地域范围内的人民在长期的历史发展过程中通过劳动智慧创造出的物质和精神的全部总和,包括特定的历史文化、水文条件、风土人情、宗教信仰、民间艺术等文明表现[3]。

地域文化与传统文化有着多元一体的关系。“多元”是指地域文化以其多元的民族特征、地域特征,成为组成中华民族传统文化的子系统;“一体”是指众多地域文化中的共性特征和互通性认同组成的中华传统文化。在这种“多元一体”的关系下,地域文化成为中华传统文化的个性和地方特色,中华传统文化也相应地成为众多地域文化所互通认同的主流形式。

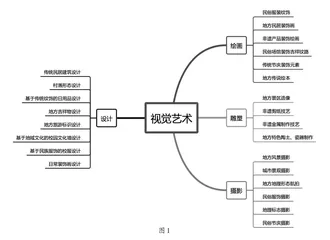

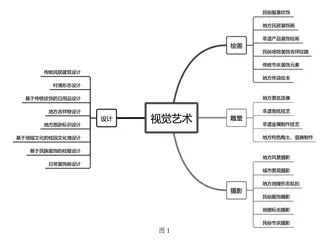

地域文化因其表现形式和内容体裁的多样性,具有原生美育资源属性。一般来说,美育资源类型主要包括视觉艺术、音乐、舞蹈、戏剧、文学等,这些类型都可以在地域文化中找到对应的具体范本。其中,视觉艺术教育是美育资源的常见类型,包括绘画、雕塑、摄影、设计等形式。与之相对应的,在地域文化中可以找到的美育资源有以下种类(见图1)。

与此同时,地方传统乐器演奏、民俗节庆舞蹈、戏剧演绎、地方传说等,都与音乐教育、舞蹈教育、戏剧教育、文学教育等融合,既生动活泼,又唾手可得,是广泛存在于学生日常生活中的珍贵的原生态美育资源。

2.地域文化与中学美育实践的天然耦合性。新时期,习近平总书记指出,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”党的十九大也提出了“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的要求。利用中华优秀传统文化的传承,激发中华优秀传统文化的生机与活力,进一步增强学生文化自信的同时,让美育植根于文化势在必行。作为传统文化的一部分,地域文化既与传统文化存在“多元一体”的关系,又与中学美育有着天然的耦合性。

地域文化是由生活在各个地域的人们在长期生产、生活、劳动中总结积累而约定俗成的,既是人们用于互相辨识的文化符号,也是族群互相联系的心理纽带,它以生活中具体的衣食住行习俗和文化上的价值观念被当地人群感知和认可。

进入新时期以来,中华优秀传统文化在中学美育中逐步得到重视,但教学实践中只是将传统文化中的知识内容引入了美育,要求学生了解与掌握,但忽视了学生对文化内涵的体验。另外,与中华优秀传统文化相关的教材和读本大都为全国范围内编撰,具体内容和案例缺乏地域特色,导致使用通用本教材实施美育时,无法与当地实际结合起来,教师也无法组织多元化的案例开展教学活动。因此,挖掘并整理地域文化中符合美育标准的元素,形成既符合中学美育要求,又容易被各地教师和学生所感知的美育内容,是非常有必要的。

三、地域文化引入中学美育的可行性

1.地域文化可以承载美育教学内容。任何一种教育都需要载体,美育也需要众多的载体来实现内容的传递。地域文化中的建筑造型、各类民俗饰品中的传统图案、各类非物质文化遗产的选材及加工工艺、地域性节庆及相关历史传说等,具备物质和文化的双重属性,既能承载地域性审美传承,又能使学生认同家乡传统文化,产生热爱家乡的情感。

运用现代化教学方式,从地域文化中提炼美育素材,将千篇一律的识记型美育课堂转化为具有地方特色和学校风格的多元化课堂更接地气,更容易被教师和学生感知。例如,在培养学生观察美的能力时,可以通过发掘地域文化中的传统民居元素,开发系列主题课程来实现。中国传统民居是当地自然、人文地理要素的集合体,能集中体现当地独特的地域审美和民俗文化。教师可带领学生调查当地传统民居,对民居实施聚落分布调查、建筑外观描摹、建筑构件审美分析、雕刻件内容解读等,从而培养学生的观察能力,提高学生对地域文化的接受能力。

2.地域文化可以补给美育资源。美育课程资源的探索开发和高效利用是美育教师的重要任务。当前,中学美育中存在教材同质化严重、缺乏地方特色等问题。一方面,全国统一的读本和参考读物缺乏地方特色,教学内容对当地学生而言缺乏亲和力,教学过程中难以让学生形成沉浸式体验;另一方面,当地大量美育资源被忽视和浪费。

以甘肃彩陶文化为例,甘肃是我国彩陶之乡。以大地湾、马家窑等文化遗址为代表,有着延续五千年的完整彩陶文化发展历史。其中,大地湾、马家窑等彩陶的刻画图案、装饰技法、纹饰、器型等,都具有极高的美学鉴赏价值。甘肃地域彩陶文化中的美学元素、纹饰和工艺变迁衍化历史以及省内各地博物馆藏实物、彩陶出土地域环境等,都可以成为中学美育内容的补给资源。

3.地域文化可以增加美育形式。目前,中学阶段美育目标主要是引导学生掌握初步的美学知识,学习表现美的技能,初步形成对美好事物的辨别能力。目前,美育形式多以开展“诵经典”活动、学校广播每天“传唱经典”、组织“经典诵读比赛”等为主,形式呆板,只强调美育的潜移默化功能,缺乏多元化、可量化的系统性教学实践。而将地域文化引入美育后,教师可在深入挖掘地域文化资源的基础上,以中学美育目标为指导,开展田野调查、现场观摩、传统技艺教授、对比性教学、翻转课堂等多样化的教学实践活动,并结合目标结果为导向的考核方式,对美育过程进行系统性评价。

以甘肃省兰州市为例,为提高学生审美素养,教师可使用“对比教学”和组织学生线下考察体验相结合的方式。在设计课程时,要挖掘、整理本地文物古迹、民俗饰品、建筑装饰中所有关于表达“黄河线条之美”的元素,形成符合美学教育意义的课程内容;在教学实践环节,利用对比教学,引导学生比较从新石器时期马家窑陶器水流纹饰到现当代黄河母亲等雕塑中河流纹饰的变化,让学生切实感受审美素养与社会发展的关联性;在实地考察及课外研学环节,教师可以组织学生到临洮县马家窑遗址、甘肃省博物馆等地观摩美学元素产生的环境及代表性实物,沉浸式体验地域文化之美,让课堂教学与现实生活相呼应,从而达到切实提高学生审美素养、加深美学知识理解的目的。

四、地域文化视角下美育实践探索

1.将非遗技艺传承引入美育课堂。甘肃是文化大省,也是非遗大省。甘肃彩陶、黄河水车、甘南藏戏、兰州葫芦雕刻等非物质文化遗产遍布省内各地。这些非遗文化作为地域文化的重要组成部分,具有民俗、地域与村落的自然属性,对地域内学生而言有着家乡文化的亲切性,易于接受。且非遗文化包含衣食住行各方面,涵盖文学艺术、绘画艺术、民俗音乐、节日庆典、工艺流程等多个维度,都可以让学生沉浸式体验。因此,丰富的非遗文化为甘肃省地域文化传承与中学美育实践相结合的探索提供了可能性。

以甘肃省张掖市民乐县为例,可以尝试将麦秆画、中国结等非遗传承工艺引入课堂,邀请麦秆画非遗传承人孙秀英、中国结非遗传承人张琴等民间艺人为学生们授课并传授技艺。学生在非遗实践活动中不仅提高了审美能力,还能近距离接触非遗工艺,真正成为地域文化的传承者和传播者。

2.借助地域文化营造校园美育氛围。众所周知,美育是学校教育的重要组成部分,美育工作的有序开展不仅要依托各类课程,还要依托学校各种活动的设置与开展。在营造校园美育氛围的活动中,地域文化活动比传统文化活动具有更强的亲和性和生命力。各校可以结合学校实际,将地域文化的学习与传承纳入学校的兴趣小组活动中,让学生在日常活动中获得文化熏陶。以张掖市民乐县为例,该县有“顶碗舞”“四家武术”“木塑画”“手工刺绣”等非遗项目。截至2022年,民乐县14个学校开展了600余课时的非遗传承教学活动。各个学校都建立了乡村少年宫,同时利用不同社团宣传非遗文化。

将地域文化传承与校园美育氛围营造相结合,将传统的校园文化墙、美育陈设传栏等与本地非遗文化相结合,用非遗元素装饰校园,营造特色校园氛围,让学生沉浸式体验;在传统的绘画比赛、手工比赛、歌唱比赛中开辟非遗赛道,引导学生传唱经过筛选的非遗曲目,或者用非遗技艺来创作,重新阐释美育内容,能让学生认识到美育并不是空洞无物的,而是与日常生活息息相关,从而达到让学生“在生活中发现美,在课堂上学习美”的目的。

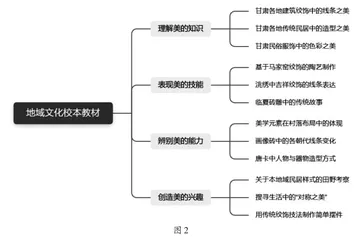

3.开发基于地域文化的特色美育课程。地域文化是传统文化的地方表现形态,也是中学美育的富矿。地域文化需要教师系统性地对其进行整理和筛选,使之与中学美育目标相结合,然后形成独具地方特色的美育课程体系。例如,以地域文化中“传统民居”“民俗服饰”为挖掘对象,则可延展出以下系统性内容(见图2):

由以上案例可见,美育课程开发应基于教师对地域文化的高度理解和充分挖掘整理,贯穿于“理解美的知识”“表现美的技能”“辨别美的能力”“创造美的兴趣”等各美育环节,其内容和实践形式多样,包含美学知识的讲授学习、非遗技艺的简单入门、学生学习兴趣的激发等。这一课程既符合《中国学生发展核心素养》中对培育学生“人文底蕴”“学会学习”“实践创新”的要求,也满足了学生对美育课程多元化、联动性、沉浸式体验的需求。

总而言之,学校美育的目标是使学生理性、自觉地构筑意义丰盈、崇高隽永的精神家园。中学美育应以地域文化中崇高深邃的信仰故事、具象且可感知的文化元素等,引发学生对生活中美的追求,引导学生对地域文化中美的元素产生价值认同,让学生在沉浸式教学中体验理想之美、信仰之美、精神之美、文化之美。

参考文献

[1]姚淦铭.王国维文集:第3卷[M].北京:中国文史出版社,1997:157.

[2]何江洋.地域文化融入高校美育建设途径探究——以南京市为例[J].大众文艺,2021(04):144.

[3]闫梦影.对甘肃非遗民间传统文化走进综合实践课堂的探索[J].学周刊,2022(02):191.

编辑:谢颖丽