幼儿胆怯心理的表现及疏导方法

作者: 杨晓青

【摘要】胆怯心理是指个体在面对外界环境的刺激,内心感到紧张、不安、焦虑甚至恐惧,从而导致行为上产生退缩、逃避等不良反应。幼儿胆怯心理的形成,除了受遗传因素的影响,后天环境也是不可忽视的因素。据调查,我国有将近1/4的幼儿存在胆怯心理,而胆小的幼儿往往更容易受挫折。幼儿时期是形成良好个性、行为习惯的重要时期,胆小是幼儿心理发展中一个不争的事实,对幼儿日后身心发展和人际交往都会产生影响。因此,要对幼儿胆怯心理引起重视,并采取相应措施加以疏导。

【关键词】幼儿;胆怯心理;表现;疏导策略

【中图分类号】G610【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)18—0081—04

幼儿胆怯心理是指幼儿怕生、话少、说话声音小、畏惧公共场合,经常表现出本能性的恐惧情绪。部分幼儿的胆怯心理会随着年龄的增长与阅历的丰富而逐渐减弱,部分幼儿的胆怯心理则会伴随终身,致使其成年后性格孤僻偏激、沟通表达能力差,难以融入正常社会生活。因此,探讨幼儿胆怯心理的表现及成因,提出具体行之有效的疏导策略尤为重要。

一、幼儿胆怯心理的具体表现

(一)社交回避

首先,胆怯表现为幼儿在公共场合或集体活动中消极参与。这种表现的具体形态多种多样,但一个共同的特征就是他们在人群中显得沉默和疏离,对周围的活动显得不感兴趣,很少主动参与,也很少发表自己的意见。例如,在课堂上,他们可能会避免回答问题或分享自己的想法。在游戏或者其他集体活动中,他们可能会选择坐在一旁,而不是加入活动中去。这种消极参与的表现往往源于他们对被他人评价或批评的恐惧。其次,表现为幼儿在与人交流的过程中往往会出现对人际互动的担忧和迟疑。这种担忧和迟疑主要体现在他们在新的人际关系中的行为模式。例如,他们可能会对初次见面的人保持距离,对陌生人或不熟悉的同伴保持警惕。即使是在与熟悉的人交往时,他们也可能会表现出一种对被否定或被拒绝的过度担忧,进而选择保持沉默或者避免深入交流[1]。最后,还表现为幼儿在面对新的社交环境时,常常会显得不安和紧张。他们可能会对新环境中的人和事物感到害怕,尤其是面对新的人和新的环境时,他们的第一反应可能就是退缩或者逃避。这种表现是他们应对未知环境的一种自我保护机制,反映了他们的防御心理。

(二)沟通困难

“沟通困难”这一特征主要表现为语言输出困难、非语言表达受限及理解困难。第一,语言输出困难。在与人沟通时,胆怯的幼儿可能会出现言语表达困难的情况。这主要表现为他们的语言使用较为简洁、缺乏复杂和丰富的词汇与句式,难以清楚准确地表达自己的需求和情感。比如,在询问他们的感受或想法时,他们可能回答不清楚,或者回避这样的问题。第二,非语言表达受限。非语言交流是一种弥补语言表达不足的重要方式,包括面部表情、肢体动作、眼神交流等。胆怯的幼儿的非语言交流也往往受限。如,面部表情可能相对僵硬、单一,缺乏丰富性;肢体语言可能显得局促不安,不敢直视他人的眼睛,或是常常保持封闭、防御的姿态。第三,理解困难。理解包括对别人的语言以及非语言信息的解读,胆怯的幼儿在这方面可能会表现出困扰。例如,他们可能会对别人的话语理解不准确,或者对于复杂的非语言信息(如,他人的面部表情和肢体动作)解读不清,从而影响到社交。总的来说,沟通困难的这三个表现是相互关联,互为影响的。

(三)过于戒备与敏感

“过于戒备与敏感”是胆怯的幼儿在社交互动中的另一种常见表现,主要体现在以下三个方面:第一,对新环境和陌生人过于敏感。胆怯的幼儿往往对新环境和陌生人表现出高度的敏感和警惕。例如,当他们进入新的环境或者遇到陌生人时,他们可能会显得紧张、不安,甚至拒绝与陌生人进行任何形式的互动。他们对新的人、事、物存在着本能的戒备和疑虑,这会让他们在日常生活中遇到很多困扰。第二,情绪反应强烈。胆怯的幼儿在面对不同的社交情境时,情绪反应往往比其他幼儿更为强烈。例如,他们可能在遇到微小的困扰或压力时就出现焦虑、恐惧等强烈的负面情绪反应,这种反应的强度往往超出了情境的实际需求。第三,过度的自我保护[2]。胆怯的幼儿在面对可能的威胁或冲突时,往往会过度地保护自己,避免与可能的威胁面对面。例如,他们可能会在面对困难时选择回避而非直面挑战,或者在与人交往时过度保守,避免展示自我,从而减少可能的冲突或批评。总的来说,这种“过于戒备与敏感”的特征不仅影响了社交参与,还可能影响情绪稳定和个人成长。

二、幼儿胆怯心理的成因分析

(一)个人原因

1.受自我认知的影响。在幼儿阶段,幼儿对自身的认知和理解开始逐渐形成,他们开始意识到自己的存在、能力,以及与他人的关系。然而,这个阶段的幼儿可能对某些事物的理解存在片面和不成熟的情况。他们可能会因为一次失败的经历对自己形成负面的自我认知,认为自己在所有情况下都不会有好的表现。这种过度悲观的自我认知可能导致幼儿在面对新的挑战或环境时感到害怕和不安,从而回避这些挑战,形成胆怯心理。

2.受情绪管理能力的影响。幼儿在情绪管理上的能力相对较弱。他们对于负面情绪的处理可能比较生硬,如暴跳如雷、大哭大闹,或者极度压抑,不愿意表达和分享自己的情绪。当面对挫败、失败或者新的挑战时,可能因为不知如何处理自己的情绪,以至于选择避免这些情况,进而形成胆怯心理。此外,他们可能会过度担忧行为带来的负面结果,从而对于任何新的、未知的情况都产生恐惧,这种恐惧反过来又强化了他们的胆怯心理。

3.受兴趣爱好的影响。幼儿的兴趣爱好也会影响他们的社交行为和心理状态。比如,如果一个幼儿更喜欢独自玩耍,他可能就会对集体活动产生抵触。如果长时间沉浸在单一的活动中,不愿尝试新的事物,这种行为也可能导致他对新的社交环境产生恐惧。

(二)家庭原因

1.受父母的角色模型效应影响。父母是幼儿生活中的第一个和最重要的角色模型。他们的行为方式、言谈举止,以及对社会事件的反应方式,都会深深影响幼儿的行为习惯和社会适应能力。如果父母自身比较内向、过于小心谨慎或者保守,甚至是过度焦虑的人,他们可能会无意识地将这些特质传递给幼儿。例如,当父母避免与他人社交,或者在新的社会环境中显得紧张不安时,幼儿可能就会模仿这些行为,并形成胆怯、害羞的性格特质。

2.受家庭教育环境的影响。家庭教育环境的性质也对幼儿胆怯心理的形成有重要影响。例如,过于严谨或保护性的家庭教育环境可能会限制幼儿的探索欲望,导致他们对新的人和事物产生恐惧感。另外,频繁变动的家庭结构或者缺乏亲密度的家庭环境也可能会让幼儿产生不安全感,从而形成胆怯心理。

(三)幼儿园原因

1.受人际互动模式的影响。具体而言,幼儿园是幼儿进行社交互动的主要场所,他们在这里与同龄伙伴共享时间,共同游玩和学习,所以这里的互动模式会对他们的心理产生显著影响。一方面,当幼儿面临来自同龄人的竞争压力,或经历被排斥、欺凌的经历时,他们可能会产生对社交场景的恐惧感,进而形成胆怯的心理。另一方面,与同龄人的交流质量和频率也能对幼儿的社交技巧和自尊心产生显著影响。如何让他们在互动过程中建立积极的社交模式和自我认知,是教师需要重点关注的问题。

2.受教师教学态度和方式的影响。在教学过程中,教师是榜样和指导者,他们的态度和行为直接影响幼儿的心理状态和行为模式。如果教师展现出温和包容、积极鼓励的态度,这将帮助幼儿建立起良好的自尊心和自信心,让他们更愿意积极参与社交。反之,若教师态度严厉,频繁批评,幼儿可能会感受到威胁和压力,不安全感和恐惧感使他们表现出胆怯的状态。

三、幼儿胆怯心理的疏导策略

(一)制订与落实幼儿个人疏导计划

在对幼儿胆怯心理进行疏导的过程中,首要任务是制订并实施个人疏导计划。实施个人疏导计划的第一步是进行深度的行为观察,主要包括对幼儿在不同环境下的行为、情绪反应以及同伴间的互动等多个方面进行细致入微的观察[3]。因为在1-6岁的幼儿阶段,很多幼儿的语言表达能力还不成熟,因此行为和情绪反应成了理解他们内心世界的重要窗口。首先,教师可以描绘出幼儿胆怯心理的具体表现,为进一步的疏导计划提供基础数据。在这个阶段,教师需要精确记录幼儿在不同情境下的行为反应,如在集体活动中的消极态度、在与同伴互动中的沉默和逃避、在新环境中的不安等。其次,教师需要基于观察结果制订个性化的疏导计划。疏导计划需要明确疏导的目标、策略以及评估指标,同时在制订过程中要充分考虑幼儿的年龄特征、个体差异以及具体情境。最后,教师需要根据制订的计划进行有针对性的疏导。在实施过程中,需要密切观察幼儿的反应,及时调整疏导策略,确保疏导计划的有效性。同时,也要对疏导效果进行评估,以检验计划的实效性和改善的空间。此外,对于那些表现出严重胆怯情绪的幼儿,教师可以考虑寻求专业心理咨询师的帮助。

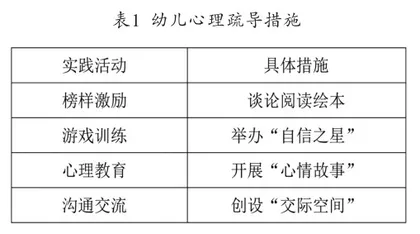

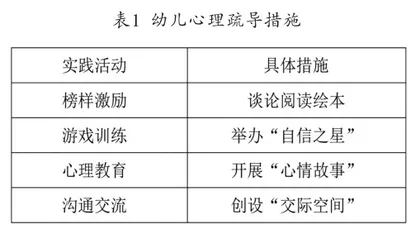

总之,对于幼儿胆怯心理的疏导,教师应该采取一种全面、个性化且持续的方法,在实践中不断调整和优化,如表1所示。

(二)促进家庭的沟通互动

幼儿教师在疏导的过程中,推动与家庭的沟通互动是一个重要的策略。首先,教师需要对家庭教育环境、以及幼儿在家庭中的表现进行深入了解[4]。例如,对于那些比较胆怯的幼儿,教师可以通过家访等形式深入了解幼儿的个性特点,并结合幼儿自身的特点制订个性化的教育方案。可以建议家长增加幼儿的社交活动,让他们在较安全、无压力的环境中逐渐适应人群和新环境。其次,建立反馈机制。教师可以通过定期召开家长会,将幼儿胆怯心理疏导的方案及时反馈给家长,帮助家长了解孩子的个性特点,以及不同阶段的教育重点和方法。再次,积极开展亲子活动,例如,亲子运动会、亲子游戏等可让幼儿在轻松愉快的氛围中充分发挥自己的个性特点。另外,教师也可以邀请家长参加一些关于幼儿教育和心理疏导方面的讲座等活动,使家庭与幼儿园之间保持紧密联系。最后,教师还应该鼓励家长与其他家长进行交流和分享,帮助家长更好地理解幼儿胆怯心理的表现。

(三)挖掘幼儿园资源辅助疏导

为有效疏导幼儿的胆怯心理,在幼儿园中充分利用资源,采取适当的方法至关重要。首先,幼儿园可以设立小组合作活动。通过让胆怯的幼儿与其他幼儿一起完成任务,培养他们的合作精神和社交能力。如,教师可以设定小组任务,鼓励幼儿共同协作、分享想法和解决问题。同时,及时给予肯定和鼓励,激发幼儿的积极参与和自信心。其次,举行角色扮演活动。通过角色扮演,幼儿可以模仿不同角色的行为和语言,逐渐克服胆怯心理。如,教师可以提供适当的角色和情境,引导幼儿参与表演,并在表演过程中提供积极的反馈和鼓励,帮助幼儿建立自信,培养表达和沟通能力。再次,组织社交活动。幼儿园可以组织各类集体游戏、团队竞赛等活动,为胆怯的幼儿提供与他人互动的机会。教师可以设定任务,鼓励幼儿积极参与,并提供适当的引导和支持。在活动中,教师还可以倡导友善、合作和分享的价值观,帮助幼儿建立良好的社交关系。最后,制订个体化的疏导计划。教师可以根据幼儿的实际情况和成长需求制订个性化的疏导计划,帮助每个幼儿逐步克服胆怯心理[5]。例如,有些幼儿容易感到害羞和焦虑,教师可以在日常生活中多加关注和鼓励;有些幼儿有负面情绪,教师可以帮助他们排解心中的压抑,将问题说出来或者找一个安全的地方哭泣。对于胆小的幼儿,教师可以重点关注其生活习惯、行为举止等方面的改变,帮助他们制订合理的目标和计划。当幼儿取得进步时,教师应及时给予肯定和鼓励。这样的方式能够增强幼儿克服胆怯心理的信心,帮助他们更好地适应幼儿园生活。

幼儿胆怯心理的出现与家庭教育和幼儿园教育有着密不可分的关系。因此,家长、幼儿园和社会应该共同努力,为幼儿创造一个和谐、温馨、安全的成长环境。当然,要想从根本上解决胆怯的心理问题,除了积极关注幼儿之外,还需要家庭和社会对幼儿进行积极引导,帮助他们建立自信。此外,教师还应根据不同的原因采取不同的方法进行疏导,只有这样才能真正帮助到幼儿。

参考文献

[1]丛霖.浅谈幼儿胆怯心理的表现及疏导策略[J].新智慧,2020(08):112.

[2]柯曦萍.开展家庭体验式阅读以促幼儿心理社会能力的实践[J].家长(上旬刊),2022(07):52-54.

[3]周蓉.在日常活动中善待胆怯的孩子[J].百科论坛电子杂志,2021(22):1146-1147.

[4]唐彦.启蒙教育阶段如何培养幼儿的自信心[J].科普童话·原创,2021(03):62.

[5]王永军.幼儿家园共育和心理健康教育的有效研究[C].面向可持续发展的教育研究专题研讨会(2020)论文集,2020: 998-1000.

编辑:王金梅