基于情境认知理论的初中语文小说教学设计

作者: 郭文厚

【摘要】情境创设教学法是培养学生语文素养的一种重要教学手法。在初中语文小说教学中,以情境认知理论为依托,在阅读教学实践中搭建真实的情境支架,教师引领学生拾级而上,不仅能达到明确小说文体、内化小说知识的教学目标,还可以使课堂趣味盎然。文章从情景教学法的概念及其产生、初中语文情境化教学指导理念、小说情境化教学设计实例等方面系统阐述了情境认知理论的初中语文小说教学范式建构。

【关键词】初中语文;情境认知理论;小说教学;理念

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)18—0098—04

小说“源于生活又高于生活”,不仅具有趣味性,还有独特的教育价值,是深受学生喜爱的一种文学体式。小说较其他文体来说更加贴近于现实生活,而其虚构性等特征对培养学生的想象力、审美能力等也都有着积极的作用。下面,笔者以《羚羊木雕》《我的叔叔于勒》《范进中举》三篇著名篇目为例,就如何巧设情境,发挥学生的创造力和联想能力,从而提高学生小说学习的效率。

一、初中语文情境化教学指导理念

(一)依据动态性原则强调有效性的学习

“动态”是指“事物在发展变化中的情况”,情境认知理论强调语文活动在真实的活动中进行,具体的活动就是一个富有变化的动态过程,“根据皮尤研究中心2018年的数据,后千禧一代,即在1997年~2012年之间出生的人,有望成为迄今为止最多样化、教育程度最高的一代。”[1]科技网络的飞速更迭促进了学生多元化的学习内容,在小说教学中创造真实化的情境,满足了学生个性化的学习需求,同时能增强学生的文化适应性。在富有动态的情境活动中,教师鼓励学生成为小说阅读学习的积极自我共同体,强调真实而有效的阅读体验。“互联网+”大背景之下,各个领域都在发生着翻天覆地的变化,其中也包括教育领域的模式变革。现如今的学生是在数字化环境中成长起来的,作为数字原住民,学生对网络新概念有鲜明的认知。教育供给由以前单纯的教师传授知识变得更加多样化,而这一变化也在促进、倒逼着教学模式进行变化。在小说教学中依据动态性原则能够灵活掌握学生对于小说内容的感知情态,在小说情志的把握中增强学生学习的成就感[2]。

(二)对标情境性原则创造小说学习的“真、美、情、思”

“情境”是指在一定时间内各种情况的相对或结合的境况,具体而言,可分为戏剧情境、规定情境、教学情境、社会情境和学习情境等,我们在此语境中用到的是教学情境和学习情境,主要针对的是初中学生的小说阅读。以部编本教材为例,张之路的《羚羊木雕》给我们讲述了“我”因为和同学万芳的友谊而与父母产生矛盾的小故事。父母爱我,送木雕给我。我和万芳友谊深,送木雕给万芳,两件好事加一块,却成了一件伤心事。在情境认知理论的指导下,教师可在具体的情境设置中对标小说内蕴中的“真实、美感、情味与思考”,让我们清晰地看到小说素质教育的方向。

1.“美”,给学生美好的追求;“情”,与学生真情交融。作者根据自己童年的经历,塑造了一系列经典的、个性鲜明的人物形象。这是一篇非常经典的小说作品,其中包含着“向善、向美、求真”的情感价值。教学时,教师要通过创设情境,让他们入情入境,体悟文本中描述的真善美。尤其文本中描述两个孩子最后用自己的方式化解了矛盾,学生感受到了孩子间最纯洁、最真挚的友谊,引导其对“真善美”的追求。

2.“真”,给学生一个真实的世界;“思”给学生成长的空间。《羚羊木雕》的主旨是多元的,这件事到底怪谁?作者提出了一个学生成长中会经常遇到的问题:如何面对亲情和友情中的矛盾,妥善解决此类问题,才能使自己身心处于和谐的环境中,快乐健康地成长。这是每一个少年成长中不可避免的问题,通过阅读文本,学生找到了亲情、友情、财务与情义如何权衡的答案。

情境教学,优化的情境不仅是物质的,情境中的人所抒发的、倾诉的、流露的、交融的情感会直接引发学生的思考。教师暂时地、局部地退出文本,让学生思考探讨并相互交流“这到底是谁的错”,把道德评价的任务留给学生,反而更能还原儿童世界中的“真”[3]。

如果说《羚羊木雕》从小处着手,那么教材中的《孔乙己》《变色龙》《范进中举》等世情小说则更多地反映了社会的某一个侧面,突出显示了某种社会问题,其中的经典意义直到现如今依然有着振聋发聩之效,如现阶段网上热评的现代社会的孔乙己,很多孔乙己们脱不下的长衫,影射了年轻人对当下社会环境的焦虑和恐慌。如果在小说阅读教学中将这些问题作为课堂之引抛给学生,那么学生对于问题的思考就能无限接近于“真”与“思”。以“真、美、情、思”为纲,课本中小说的微言大义,在具体的小说阅读实践中再以此为观照,形成小说阅读的正向循环,引导学生爱上小说、爱上阅读,也不失为一生的财富。

二、小说情境化教学设计实例

(一)巧设问题,开展教学

教学时,教师要立足文本内容,合理设计环环相扣、难度逐层递增的问题链,引导学生深入解读文本,体悟文本中的真善美。在初中小说教学中,问题设计要遵循以下原则。

1.遵循小说文体特征。解读文本,首先要了解文本的特性。这就要求教师设计问题以小说文体特征为支撑点,引导学生联系生活实际理解文本内容。总而言之,依据小说的文体特征来设计问题在教学中能够起到“牵一发而动全身”的作用。

2.立足小说阅读教学内容。每一篇小说内容不同,教师的教学内容也是不同的。教师设计问题应该立足于文本,首先反复地研读小说,把小说读透,能够清楚地了解“这一篇小说是在写什么”“作者为什么写这篇小说”“作者是怎样写的”这些基本的问题;其次,立足文本内容和学情确定教学目标和重难点;最后,立足学情设计问题。教师设计的问题一定要兼顾文本和学情,使之成为文本和学生之间的桥梁,促进学生对文本的理解,又有利于学生思维能力的发展[4]。

3.着力培养学生的批判性思维能力。每个文本表达的观点都打上了时代特征和作者思想的标签,所以对文本要带着批判的眼光去看。要想正确解读文本内容,不仅要求学生要具备渊博的知识,同时还拥有一定的批判性思维能力。因此,在教学时,教师除了传授知识外,还要引导学生在解读小说文本的同时,批判地看待作者表达的观点,进而提升批判性思维能力。

(二)课堂表演,体会情境

情景表演是以角色扮演为手段,加深内心体验目的的一种情境表现形式,它不仅有助于学生更好地理解文本中的人物形象,还有助于活跃学生思维,培养其一定的创新思维能力。例如,就《范进中举》一课开展教学时,教师就可以尝试创设合理的表演情境。首先,引导学生在课堂上根据文章内容共同探究人物性格。其次,在学生解读人物形象的基础上,让他们进行角色扮演。此外,还要鼓励学生尝试着续编剧本或者改编课本剧进行表演。最后,对其进行合理的评价。情境表演式教学模式的一般课堂教学操作体系可以分为以下几个阶段。

1.教师选择表演课题。初中语文教材中有很多可让学生表演的好材料。因此,在教学过程中,教师要精心选择教材内容,与学生进行交流互动,之后根据学生的具体想法创设合理的表演情境。创设教学情境前,教师要先将学习目的告知学生,让他们对后续将要面对的学习内容有个大致的了解。

2.表演形式呈现多样化。表演形式多种多样更容易调动学生学习的兴趣和积极性,对此,教师可以鼓励学生讲述故事、表演课本剧等。在创设情境时,教师可以利用多媒体,也可以利用其他教学软件创设情境,促进学生更透彻地理解小说。

3.学生分组解决问题。情境表演教学模式的主要特点之一就是学生自主研习与合作学习的结合。在这一阶段中,教师要将学生分成小组,使他们在自主研读小说的基础上,互相配合进行表演。教师支持学生的生成和合理的发挥,积极参与到表演活动中,不断地对自己小组的情境创设进行修正和完善。

4.教师评价。在情境表演教学模式中,教师不再是问题对与错的判断者,而是对学生整个表演的欣赏者。教师既是整个学习过程的总设计师,又是学生学习的监控者、指导者、促进者。在这一阶段中,学生既可参与评价的整个过程,也可以根据具体教学情境进行自评或互评。

(三)想象补白,挖掘言外之意

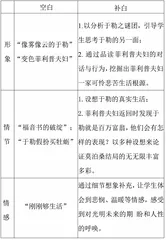

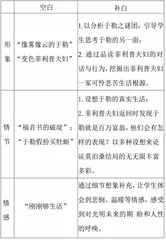

补白是小说教学中品味语言挖掘主旨的重要方法,是对作者的“留白”之处进行补白,既是对文本语言的品味感受,又能够与文本和作者展开对话,挖掘文本表层掩盖之下的深层意蕴。笔者以《我的叔叔于勒》进行分析“补白”之妙:

从上表中可以看出,教者根据文本表层的语言,引导学生挖掘深层的主题内涵,让文本不再仅仅停留在批判的层面,而是从人性的角度,从生活的方面来进行合理化的分析,最终使得作品的主题境界更多元化。这种从文章的留白处入手,以有限的文字引发学生对其背后深意的思考进行补白的方式,不仅能激起他们强烈的求知欲望,调动学生的学习积极性,也能引导学生深入理解文本的深意,有助于培养学生的阅读想象力[5]。

(四)注重启发,促进发展

小说情境化阅读要求的是在教师的循循善诱之下,学生能够主动去发现、主动去探索,完成某一个问题的解答,进而在生活中形成问题意识,在相互合作、评价反馈的过程中实现知识的深化和发展。情境认知理论要求在教学和学习的双向流动中,教师和学生之间实现亲密有效的合作,因为只有“当教师和学生认识到合作在师生、生生相互交流过程中对学习、工作、生活、成长的重要意义,才可使合作变得更主动、更自觉、更有成效。”

在小说阅读的教学中,教师给学生的讨论议题可以丰富一些,可以探讨“小说是社会的一面镜子”“文本中舌尖上的美食”“探究故事的写法”等,既可以有人文组元,也可以有知识组元,可以从时令季节出发,确定“小说文本中精彩的场面描写”,以读促写、以读促思。

当然,初中阶段的学生对于时间规划的意识还不是很强,教师要引导学生在繁忙的课业之外合理规划必要的读书时间,对于阅读的速度也应该有所要求,在小说阅读伊始,教师要有意识地确立具体到每一分钟的阅读时间。只有确保学生沉浸式阅读的时间,学生对于文本的思考才不是断断续续的、藕断丝连的,才能更好地形成独属于自己的阅读思维和认知。

总之,在初中语文小说阅读教学中运用情境认知理论,能够进一步增强教师与学生之间合作的互洽性,通过具体情境活动的设置也可以让语文课堂如源头活水,可以在教师与学生之间生生不息地流淌,将新鲜的泉源输入学生青春的成长历程中,让阅读成为厚养一生、受用无穷的生命体验。

参考文献

[1]托马斯·C·默里.真实性学习[M].北京:中国青年出版社,2021:64.

[2]王文静.基于情境认知与学习的教学模式研究[D].上海:华东师范大学,2002.

[3]薛习.初中小说阅读教学中的问题设计研究[D].喀什:喀什大学,2018.

[4]迟鑫.基于少年视角的初中小说阅读教学研究[D].济南:山东师范大学,2022:189.

[5]许佳.“合作、活动与交流”教学模式的研究[J].中国教育学刊,2003(04):41-43.

编辑:郭裕嘉