近四年高考语文命题的创新性趋势探索

作者: 鄢远辉 方东流 黄利梅【摘要】“深化考试内容改革”的“创新性”在高考语文试题中有着越来越突出的表现。梳理近四年(2020~2023)的高考语文试题可以发现,其创新是多方面的。文章从高考语文的主题聚焦、材料选择、材料组织、题目设计、情境构建等角度探究了高考语文命题呈现出的一些新趋势。

【关键词】高考;语文命题;考试内容;创新性

【中图分类号】G633.3【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)19—0118—05

全面推进高考综合改革,发挥高考“指挥棒”的积极导向作用,服务我国科教兴国战略、人才强国战略与创新驱动发展战略,是当前教育战线最为紧迫的时代任务。新课标、新教材、新高考背景下的高考语文命题的底层逻辑正在发生深刻变化,语文学科核心素养成为高考语文试题测评的指向。

一、聚焦主题培根启智,体现出立德树人的育人根本任务要求

里夏尔在《马拉梅的想象世界》中说:主题是“一项具体的组织原则,一种形式或一个固定的对象,围绕它,可以构成并发展起一个世界”[1]。一张高考语文试卷其实可以看作是一个围绕核心主题编织构建而成的一个思想意识世界,这个思想意识世界呈现国家意志,落实立德树人的根本任务。近四年高考聚焦的主题,在内容上主要体现为“政治立场和思想观念、世界观和方法论、道德品质和综合素质”这三大核心价值。具体以选用的语言材料为例,如2023年全国新高考II卷,现代文阅读I的两则材料聚焦调查,强调实事求是,坚持正确的世界观和方法论;再如2022年全国新高考1卷,现代文阅读I的两则材料的核心观点紧密呼应,共同关注中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展;现代文阅读II是一篇历史改编小说,相当于故事新编,是历史故事的创新性演绎,彰显的是作者推陈出新的创造力;古代诗歌描写古人其乐融融的劳动生活和井然有序的人伦关系,文言文聚焦古人论述的逻辑和行文的奥妙,分别彰显古人的理想与智慧;语言文字运用I报道我国探月工程首任总指挥栾恩杰的事迹,表现有志青年的担当作为和理想信念,语言文字运用II提倡减肥讲究科学。

上述材料或反映科学的世界观和方法论,或体现坚定的政治立场和正确的思想观念,或凸显崇高的道德品质和良好的综合素质,牢牢聚焦核心价值这个主题,体现立德树人的育人根本任务要求。

二、选材类型多来源广,明示师生构建能扩面增量的阅读课程

《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》在“学业水平考试与高考命题建议”中指出:高考命题“选用的语言材料要具有时代性、典型性和多样性,贴近学生生活,充分体现语文学科特点”。在这样的建议下,近四年高考试题的选材在注重时代性、典型性的基础上,在多样化方面有着积极的开拓,具体表现为选材类型的多样性和来源的多样性。先以文言文阅读选材为例,在2020年及之前,文言文阅读材料几乎都是来源于“二十四史”的史传文,并且集中于《宋史》和《明史》,传主的身份非文官即武将,呈现出来源单一、类型一致的特点。但从2021年开始,文言文阅读材料就开始广泛杂取,选取的类型也不再仅是传统的纪传体,还出现了纪事本末体、国别体、杂史、政论散文、杂记等。再以现代文阅读选材为例,在2020年及以后,相继出现了访谈、著作类的自然科普文章、纪实文学、专著导言等,考查的材料类型更加丰富,覆盖面进一步拓宽;材料来源也不在仅限于期刊、报纸、报告等,还有专著、讲话稿等。这些类型多元和来源多样的阅读材料,每种都有它独特的内容含量、思维密度和写作手法。高考拓宽选材的视野,呈现多样化的阅读材料,体现了语文实践的大阅读检测观。同时,近四年高考阅读选材类型和来源的变化,意味着一线师生不能再囿于传统阅读的一隅,而是应不断扩大阅读的视域与边界,构建多维视域融合的阅读体系,从而把“扩大阅读面,增加阅读量”落到实处。

三、多文本组材常态化,以更开放的姿态激发学生的阅读潜能

多文本组材并非全国新高考卷首创,自2017年以来,高考全国卷的实用类文本就开始多文本组材,具体为组织若干片段性新闻材料。但2020年之前,多文本组材一直只在实用类文本阅读这一版块出现,其他阅读版块没有涉及。自2020年及以后,尝试多文本组材的阅读版块就开始不断增多。比如,2020年全国新高考I卷的信息类文本阅读版块、2021年全国新高考II卷的文学类文本阅读版块、2022年全国甲卷的古代诗歌阅读版块、2023年全国新高考I、II卷的文言文阅读版块。

从上面的叙述中,可以发现多文本组材在高考中已经从实用类文本阅读版块扩展到其他阅读版块,多文本组材常态化。同时,统计近四年全国新高考卷I、II阅读的多文本组材版块总占比已经达到25%,分值接近占到总分值的27%。越来越多的版块尝试多文本组材,其意在何处呢?笔者认为命题者意在顺应信息化时代的要求,检测学生在庞杂信息中快速高度整合、有深度的精细化、综合化的阅读能力。具体来说,就是在有限的考试时间和考试内容中,用多文本提供多个观察事物或问题的角度和更加多样的信息,让学生在多文本互动中建立起整体思维,避免单文本考查的封闭性,以更加开放的姿态激发学生的阅读潜能。

四、设题上力避模式化,倡导素养本位在高考当中的导向作用

(一)重组传统考点,改变设计方式

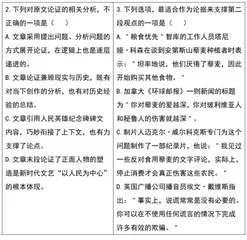

1.引入文本之外的信息。在近四年的高考中,出现了一些改变传统设计方式的试题,需要学生用更加灵活的阅读视野和更为广泛的综合性关联思维应对。具体来说,就是题目命制中借助了文本之外的信息,形成了以“外”入“内”或以“外”迎“内”的格局,学生答题需要全面观照文本后进行关联性理解。上面是2019年全国I卷和2023年全国新I卷关于“论据”的试题:

上述两道试题都考查论据,不同的是,2019年全国I卷是顺着文本内容命制的,要求用文本内的文献来观照文本内的论证,处于同一文本情境之中,在解答试题时只要准确对应到原文本信息处,把握原文本的主要观点即可;而2023年全国新I卷则是逆着文本内容命制的,要求用文本外的文献观照文本内的论证,需要文内与文外两种视域的融合,引—议—联—结的思维过程更加复杂。具体来说,就是解答试题时不仅需要准确整合提取原文本的相关信息,把握原文本的主要观点,还要准确理解文外信息的具体内容或本质特点,以及建立文内信息与文外信息的联系。

2.变换考点的考查位置或形式。清代思想家王夫之说:“天下有定理而无定法。”“定理”,可理解为不变的原理、规律;“定法”可理解为不变的方法和策略。这句话体现到近四年的一些高考试题设计中,就是融通不同考点背后蕴含的一些共性思维,在各版块中进行跳换考查或在同一版块中改换形式进行考查。比如,关于“思路”的考查,在2020年及之前基本都是放在论述类文本的选择题中以理解“论证结构”的方式来间接理解(论证结构是作者思路的外化),而在全国新高考卷中,题型不定,既有简答也有选择,版块也不定,既可能出现在信息类文本阅读中,也可能出现在文学类文本阅读中。以全国新高考I卷为例,2021年考查分析论证思路,以简答题的形式出现在信息类文本阅读中;2022年和2023年分别考查分析人物思绪变化和写作短评思路,都是以简答题的形式出现在文学类文本阅读中。上述的3道试题,不管是分析思路和人物心理变化,还是写作短评思路,其实都是关于思路的不同形式的考查,都强调沿着文本内容、聚焦作者的心路历程进行复述性理解,二者在思维范式上没有本质区别。高考试题调换考点的考查位置或形式的做法,从浅说,是不想固化试卷结构和测试形式,体现灵活;从深说,是想引导学生触类旁通,领悟人类思维的一些共性特征,举一反三。

(二)增强整合运用,促进互联互通

1.尝试“以文本为中心”。纵观2020年及之前的全国卷(不包括全国新I、II卷),可以发现其阅读题目大多聚焦文本内部的总结和概括,即“唯文本”,对学生阅读素养的测评停留在知识记忆、文章内容分析、概括的层次。而全国新高考的题目则有所改变,具体表现为在条分缕析地总结文章的基础上,尝试走向文本外部的分析和探究,即走向“以文本为中心”,加强对整合运用能力的考查。比如,2020年全国新高考I卷的第4题“请结合材料内容,给历史地理学下一个简要定义”,既考查对文本内容的梳理和整合能力,又暗含逻辑思维和语言运用的要求,建构了从获取信息到整合分析,再到批判性认识,最后到语言运用的完整过程,达成了走向“以文本为中心”的考查,促进了新旧认知的互联互通。

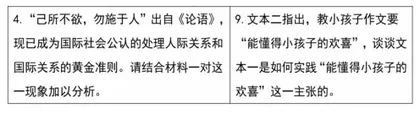

2.关注文本间的相互指涉。在近四年的高考试题中,出现了一些关注文本间相互指涉的试题。一种是主文本和辅文本(呈现在题干或选项中)相互指涉,另一种是主文本与主文本相互指涉。如,2022年全国新高考I卷的第4题和2021年全国新高考II卷第9题:

上述两种试题,注重体现文本同现的搭配和意义的交集,以一个文本为基础分析另外的文本,由对文本内容的静态获取和理解,转换为在整合分析的基础上进行运用,实现由问题驱动,构建一个相对完整的阅读体系,把离散文本组成结构文本,促进阅读理解的互联互通。

(三)降低选择比重,注重言思外显

全国高考卷由选择、填空、简答、写作四种题型构成。近四年的全国新高考卷有一个比较明显的趋势就是选择题的比重下降、简答题的数量上升。以全国新高考I卷为例,2021年的选择题数量为12,简答题数量为8;2022年的选择题数量为10,简答题数量为9;2023年的选择题数量为8,简答题数量为11。全国新高考卷题量配比的变化,体现了《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中“多设置主观性、开放性的题目”的命题原则。同时,这样的变化,也说明全国新高考卷在测评理念上既重结果性评价,又重内蕴的过程性评价。因为选择题只能反映答题结果,不能反映思维过程,而简答题不仅能反映思维过程,还能反映语言表达能力,综合性更强。全国新高考卷加强对语文学科核心素养的综合考查,进一步强调了学生在具体语言情境中正确有效地运用祖国语言文字进行交流和沟通的能力。

(四)关注自我理解,鼓励个性发展

关注自我理解的试题一般呈现为谈“你的理解或看法”,答案具有一定的开放性。梳理2017年~2020年全国I、II、III卷(共计12套)和2020~ 2023年全国新I、II卷(共计8套)试题,发现2020~ 2023年全国新I、II卷中谈“你的理解或看法”的试题总数明显多于2017年~2020年全国I、II、III卷中谈“你的理解或看法”的试题总数。近四年全国新高考卷中出现更多的“你”,“你”变成试题情境中的对象,具有舍身处境的意味,在一定程度上赋予了“你”个性化理解与感受的权利。这一变化,意在引导学生在阅读的过程中发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性,探求解决问题和语言表达的创新路径。同时,也意在引导学生在深耕文本的基础上对文本提出个性化的、多角度的、富有创意的一些理解。全国新高考卷增强对自我理解的关注,有利于让套路模板影响形成的定式思维自然退却,促进语文学习方式的转变。

五、注重有机关联教材,强调了高考试题坚持与教材建立链接

(一)关联教材的编排理念

统编本高中语文教材在单元文本编排上不再机械地以文体为限,而是注重多元异质下的协同共生。近四年的高考试卷虽然没有从根本上改变以“文体”分类的思路,但是在一些具体测评模块的文本组织方面有借鉴统编本高中语文教材单元文本编排的理念,落实统编教材的单元学习要求。如,2022年全国甲卷的文学类文本阅读,其组织了两则文本,一则是王愿坚的《支队政委(节选)》,属于小说;另一则是哈里森·索尔兹伯里的《长征:前所未闻的故事(节选)》,属于纪实作品,两则文本一虚一实,生动阐释了“理想之火一经点燃,就永远不会熄灭”的道理。它的文本组织与统编本高中语文教材选择性必修中册第二单元的文本组织如出一辙(此单元由纪实作品和虚构作品组成),并且第9题的问题:“这两个内容相近的文体不同,因而艺术表现也有差异。请比较并简要分析。”更是直接体现单元学习任务要求之“了解纪实作品和虚构作品各自的特点和表现手法”。