初中语文群文阅读单元整合教学的设计案例

作者: 路亚存

【摘要】在新课标、新课程和新课改大背景下,常规的单篇教学已无法适应新时代教学变革的实际需要,要提高学生的语文学科素养,实现立德树人的根本目标,就要统摄整个单元的教学,探索课内外文本之间的相互关系,并对学习内容发掘与整合,建立带有鲜明主题、目标、任务、情境、活动、评价等元素的结构化的、多课型的、有利于学生高效阅读的教学设计。文章通过群文阅读单元整合教学内涵的界定,分析其价值诉求,并且初步探究了群文阅读单元整合教学设计的策略。

【关键词】初中语文;群文阅读;新课标;单元整合;设计

【中图分类号】G633.33【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2023)20—0119—05

《义务教育语文课程标准(2022年版)》在2011年版的基础上作了较大的调整、优化和补充,充分顺应并推动了新时代语文课程的改革与发展。其中,在保留识字与写字板块的同时,用“阅读与鉴赏”替换原先的阅读,并有了新要求。新课标要求学生“广泛阅读各种类型的读物,课外阅读量不少于二百六十万字。”[1]此外,还强调语文教学要“以核心素养为纲,以学习任务为导向;立足于学生的生活,立足于语文学习实践;注重情境和主题统整。”根据以上新课标要求,语文课堂教学必须进一步变革,研究能够真正提高学生核心素养的创新教学模式。笔者在教学实践探究中发现,群文阅读单元整合教学模式不仅可以有效拓展阅读,培养学生的思辨和理解力,而且能使单篇文本的教学价值最大化,提高课堂质量,有效提高学生核心素养。科学有效的教学设计则是保证群文阅读单元整合教学高质量进行的前提和基础。那么,何为群文阅读单元整合教学?群文阅读单元整合教学有何价值?如何设计出科学有效的教学设计方案呢?

一、群文阅读教学的内涵界定

群文阅读教学,“指教师围绕一个可供学习与探究的议题,选择一组涵盖了学习内容连续或非连续性的文本,使学生在阅读中,通过探究与集体建构,实现议题的探究,达成主题聚焦的阅读教学过程。”[2]单元整合教学,指以语文核心素养为基础,协调好学科核心素养与学科核心内容的关系,通读课标与教材,确定契合学生实际的选题,根据选题这一大概念,在大项目、大主题、大任务、大问题的教学背景下,将单元结构打破重组,使教学情境、教学目标、教学过程、教学单位得到整合,达成文本的再构建,使单篇文章价值最大化。

而群文阅读单元整合教学则是将“群文阅读教学”和“单元整合教学”相融合的一种新型阅读教学模式。它能够结合二者的优势,更好地开展语文教学,落实语文核心素养。

二、群文阅读教学的价值诉求

群文阅读单元整合教学绝不止于多篇文本拓展阅读和单元结构的打破、重组,更重要的是一种顺应时代要求的教学理念的改革,它引领语文教学从“教”走向“学”,从“个体”走向“集体”,从“知识灌输”走向“实践探究”等,对学生的语文素养提升、思维方式培养和意识形态认知产生深远影响,对课程内容的实施和教学效能的提高有着重要价值。

1.培养学生阅读兴趣,提高其思维能力。根据教材篇目编排次序进行单篇阅读教学,在某种程度上容易出现偏离单元主题、面面俱到无重点、相同知识反复教等问题,也对学生的多元认知、个性思维、创新性思考、综合建构、实践探究等能力的发展有极大限制。而群文阅读单元整合教学在对单元教学内容重构的同时,对文本以“同中求异”或“异中求同”来确定教学主题和内容,使学生形成多角度思考问题、课内外勾连和拓展迁移的思想意识。例如,在学习八年级下册第三单元《<诗经>二首》时,除了教材选编的《关雎》《蒹葭》外,可拓展《木瓜》《子衿》《采葛》等课外内容,通过课内外整合以形成群文阅读,引导学生发散思维,对多篇文本比较、分析,发表自己的见解,这不仅激发了学生兴趣,引导学生树立了正确的友情、爱情观,而且有助于提升学生类比和辩证的思维能力。

2.增强课程实施的情境性和实践性。《义务教育语文课程标准(2022年版)》课程理念指出:“增强课程实施的情境性和实践性,促进学习方式变革。”[3]这就要求语文课程实施应该从学生的语文实际出发,创设多样的学习情境,设计具有层次性的学习任务群,让学生在实践中学习成长,群文阅读单元整合教学恰好能够落实这一理念。例如,八年级下册第五单元所编排文本为散文游记,教学生学会写游记是整个单元的核心任务。笔者在教学中以“去旅行吧!”为单元主题,创设教学情境,将学生置身于“创建旅行社”“整理旅游攻略”“拍摄旅行视频”“撰写游记”“评选最佳旅游博主”等活动中,充分激发了学生的好奇心、求知欲,培养学生自主探索、相互配合、团结协作的能力,也落实了由“知识灌输”向“实践探究”的转变。

3.优化教材使用,提升课堂教学实效。教材不是教学的唯一凭借,教材也不是不可逾越。为了更好地优化教材使用,教师应该充分研读教材,敢于打破与重组教材内容,加入连续或非连续性文本,从而提升课堂教学实效。例如,笔者在教学中曾尝试从人文主题、文本体裁、写作技法、活动探究和古今圣贤等五个维度对初中语文课内外文本整合设计,探索出不同文体的不同阅读教学方法,使学生在阅读中能触类旁通,提高学习效率,提升语文综合运用能力。

4.提升教师的创新能力和专业素养。群文阅读单元整合教学具有较强的开放性、整合性、生成性和创新性,这就要求教师必须具备全局把控能力。所以,设计一堂精彩的群文阅读单元整合教学课,对教师的专业素养和课堂教学调控能力有着很大的挑战。教师要在有限的时间内,做到立足课本,但又不拘泥于课本,让学生视野和思维得到拓展和发散,使其获得个性化发展,同时引领他们形成正确的价值观和人生观。这对教师阅读积累、创新能力、统筹管理等方面都有非常高的要求,教师必须不断努力,多阅读、广拓展、巧统筹、善思考、勤探索、常总结,从而提升自己的科研能力和专业素养。

三、群文阅读教学设计策略

一堂完整的群文阅读单元整合课的设计,一定不是孤立的、当下的教学,教师要统筹全局,通盘考虑初中六本教材和学生在初中三年的学习成长需要,进行整体设计。从确定学段目标、制订单元目标、建构教学框架、拓展教学资源、确定学习内容到具体的课堂教学实践,每个环节都要系统地统筹、规划和设计。笔者在教学实践中,探究总结出了以下具体的方案。

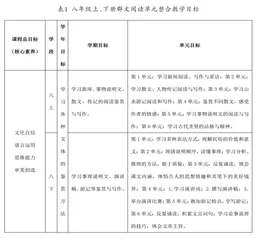

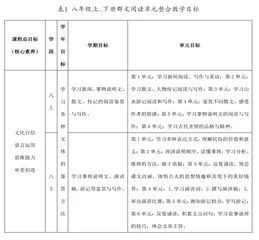

1.明确各个层级目标。“部编版初中语文教材力图构建语文的综合实践体系,贯彻工具性与人文性相统一的精神,全面提高学生的语文素养,共六册书,每册六个单元,每个单元包括阅读和写作两大板块,不同单元穿插安排口语交际、综合性学习、名著导读、课外古诗词诵读等栏目。”[4]每册书的每个栏目都扮演不同角色,有着不同任务,因此教师一定要深入研读并统筹六册书的每个栏目,做好教学整体规划,确定阶段教学目标。如表1所示,笔者所做的进行八年级上、下册群文阅读单元整合教学目标。

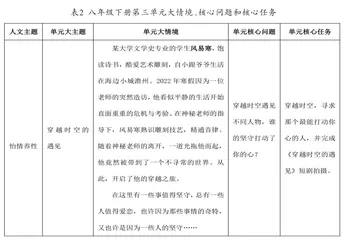

2.确定核心问题和核心任务。深入研读并统筹整合初中语文教材内容,确定各个层级目标后,最重要的是依据单元目标和单元主题,创设真实的学习情境,确定本单元的核心问题和核心任务,使整个单元教学处于一个前后密切衔接的整体和大情境当中,进而确定课段目标甚至课时目标,这样不仅有利于突出教学重点,而且也使学生的学习目标和学习任务更清晰明确。如表2所示:笔者进行八年级下册第三单元群文阅读单元整合教学时确定了大情境、单元核心问题和单元核心任务。

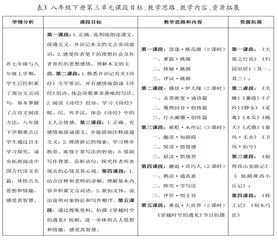

3.梳理教学思路和教学内容。研读教材的同时,学生的个性特点、学习习惯、学习方法、兴趣爱好等都是教师教学中应该密切关注的因素。在此基础上,教师要统摄整个单元,搜集大量资料,然后结合教材整合资源,确定好每一课段教学内容,制订好课段目标,最后拟写整体的教学思路。这样,一个群文阅读单元整合教学设计雏形便基本诞生了。

例如,在八年级下册第三单元教学中,笔者围绕之前确定好的单元主题、单元情境、核心问题、核心任务等,确定了课段目标、教学思路和资源拓展,详细内容见表3。在这里重点说一下教学思路:在本单元的学习过程中,学生将置身于一个情境感较强的穿越小说中,小说中的主人公风易寒穿越到东晋(忽逢·桃花源),相恋结婚,有了积极的爱情观(结婚·伊人缘),然后做官被贬,穿越至永州,遇见柳宗元,练就了坚强意志(被贬·永州记),此后,再一次穿越至明代,与王叔远交好,见识到精湛的雕刻技艺(邂逅·奇巧人),最后返回现代,提升生命认知(重返·大世界),筹划拍摄短剧《穿越时空的遇见》,记录自己的经历。学生也将追随风易寒的脚步穿越时空,学习古代圣贤的品格与精神,同时完成第三单元的学习任务。这样的设计充分秉承了新课标的要求:立足学生核心素养,充分发挥语文课程育人功能,以学生实践为主线,以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素,设计语文学习任务群,让学生成长在实践中。

综上所述,初中语文群文阅读单元整合教学设计必须在新课标指引下,立足于学生对阅读兴趣、阅读方法和学习技巧的掌握,注重阅读量的增加和阅读面的拓宽,促进学生语文素养提升和综合素质发展。从统筹全册教材,确定各个层级目标,到创设真实情境,确定核心问题和核心任务,再到确定课段目标,梳理教学思路和教学内容,最后到课堂实践,形成一套系统的新型阅读教学模式。教师通过统摄整个单元的教学,搜集整合课内外相互关联的文本,并对学习内容进行开发和重组,使阅读由“按教材编排顺序读懂一篇”到“整合拓展链接读通一类”。笔者结合平时的教学实践,对群文阅读单元整合教学只是初步探究,关于群文阅读单元整合阅读教学的评价和考核还有待深入思考和探究。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022:03-15.

[2]蒋军晶.群文阅读:阅读教学的跨越式变革[J].小学教学设计,2014(13):04-06.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2022:03-15.

[4]人民教育出版社,课程教材研究所,中学语文课程教材研究开发中心.教师教学用书[M].北京:人民教育出版社,2017:05-09.

编辑:张慧敏