单元整组习作指导方法探索

作者: 马秀兰

【摘要】统编教材习作单元是语文教学内容的重要组成部分,在实际教学中,习作单元训练效果经常难以达到预期。本文从单元整组的视角把握习作目标,通过文本阅读学习方法、情境创设积累素材、阶梯训练综合运用的方式,架构单元内各教学板块,融合各年级段相关习作单元训练内容,构建起整体的习作训练框架,培养学生的习作能力,优化学生的习作成效。

【关键词】单元整组;习作指导;整体构建

【中图分类号】G427【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)13—0097—04

读写结合是语文教学的基本内容,而在传统课堂中,阅读教学与习作指导往往难以有效结合,阅读与写作无法相辅相成。在习作课上,具体表现为学生觉得作文难写,阅读与写作难以融合。为了加强学生的语言实践能力,使习作教学更具系统性、针对性和可操作性,语文统编教材在三至六年级安排了8个独立的习作单元内容,每个习作单元由“单元导语”“精读课文”“交流平台”“初试身手”“习作例文”“习作”等6个板块组成,各板块内容互为铺垫,相互渗透,统一指向习作方法的阅读实践,最终达到阅读与写作的有效融合,体现习作教学的整体性、专业性和综合性。但实际教学中,由于受到多种外在因素的影响,教学效果与教学预期往往会有一定的差距。针对习作单元教学中存在的问题,笔者以统编教材六年级下册习作单元为例,简述实施单元整组习作指导、整体构建训练框架、提高习作效能的教学策略。

一、习作单元教学的困境

习作单元的设置试图转变语文教学重阅读理解、轻习作指导的困局,为习作教学开辟新的教学路径。在教学过程中,教师虽能意识到习作单元是以培养学生习作能力为核心的单元,但在处理文本细节时,往往又偏离了习作教学的目标。比如精读课文后的习题和习作例文的批注,显然不同于日常面面俱到的阅读理解,而是关注“导”,基本都是围绕主题展开,从而写出“主意”[1]。实际课堂教学过程中,习作单元各板块教学存在的具体问题主要有:“精读课文”仍然重课文内容的阅读理解、轻表达方法的感悟,缺少紧扣课后习题、引导学生学习表达方法的训练,造成指向习作的文本特点无法体现;“交流平台”对习作方法的总结比较生硬,不能有效结合精读课文的具体内容来梳理习作知识;“初试身手”不能恰当地联系学生的生活实际,没有有效的情境任务设置,无法激发学生的表达欲望;“习作例文”没有充分利用批注对写作的指导作用,无法强化学生对习作方法的进一步认识;“习作”教学时,重结果呈现、轻过程指导,不能很好地利用例文示范和片段练习的阶段成果。

可以说,只有将统编教材各单元语文要素的学习环环相扣,才能够有效实现语文学习方法的运用、语文能力的发展,聚焦能力培养的整体性和综合性[2]。为了取得最优化的习作单元教学效果,除了解决以上问题外,还应从单元整组教学的角度审视、分析其他问题:一是忽视了单元整组学习的重要性,教师没有及时转变教育模式,没有从整体上把握教材内容和教学目标,仍延续“一课一学”的教学方法,致使学生获取的信息不成体系。二是教学内容缺乏整合,部分教师未能深刻领悟教材编者的意图,在单元教学过程中没有将各板块教学内容联系起来,或是未能灵活把握板块学习的最佳时机,忽视了单元习作资源互为补充和铺垫的特点。三是教学的整体目标线索不清晰。教材单元编写具有层次性和关联性,一些教师未能捕捉到单元内各板块的共振点,没有形成一条清晰的点面结合的教学框架,使学生无法形成单元整体内容学习的概念。

二、教材习作单元和学情分析

习作单元整体编排体系是单元语文学习的要素,笔者在此针对六年级下册习作单元进行具体分析。两篇“精读课文”是指向写作的阅读素材,主要功能是引领学生在阅读中学习表达方法,阅读《匆匆》可以让学生学习直接表达情感的方法;学习《那个星期天》,可以引导学生将情感融入具体的人、事、物中。两篇课文的课后习题是紧紧围绕感悟习作方法而设置,同时还设置了联系课文内容及时仿写的片段练习,要求学生做到读中学写,以写练法,读写紧密结合。“交流平台”针对两篇“精读课文”,对学习本单元后要习得的表达方法加以梳理和归纳,总结了直抒胸臆的写法以及把情感融入具体的人、事或景物中的写法,两种表达方式都是学生今后习作训练的重点。“初试身手”是初步运用掌握的写作方法联系生活实际进行片段性写作的尝试,片段练习成果为鉴赏“习作例文”打下了基础。“习作例文”是学生写作的范例,《别了,语文课》教会学生用具体事例、内心独白,选择合适的材料表达情感;《阳光的两种用法》则让学生学会围绕一条主线,通过具体事例来表达情感。两篇例文借助批注使写作要求变得更加具体,让学生直观感受到表达方法在不同文本内容中的灵活运用。其中的习作则提供了两组正负情感关键词来引发学生情绪的产生,关键词所涉及的内容是学生实际生活中所经历和接触到的,开放性更强,学生个性化发挥的空间更大,对习作方法的运用也更加自如。从以上编排体系可以看出,实现了在阅读中学习写作,在写作中巩固方法,由片段仿写到完整习作,构成了一个完整的习作训练体系。

根据习作单元编排特点和学生循序渐进掌握习作知识的规律,学生完成单元写作任务要经历以下学习过程。首先,在对单元的整组研读中,了解各板块内容的相互联系,明晰单元学习目标。其次,借助“精读课文”,在具体语境中感悟表情达意的两种方法,通过“交流平台”回顾提炼方法,在交流互动中让学生真切感受不同表达方法对促进情感抒发方面的积极作用。然后,在“初试身手”环节,运用写作方法进行片段性写作,可以模仿“精读课文”中的相关段落,也可以根据限定的习作素材进行片段练习。接着借助批注鉴赏“习作例文”,强化认知,进一步在具体语境中真切感受表达真情实感的方法。最后,在前期阶梯式习作训练的基础上,通过综合运用习作方法,在实践中构建起完整的习作知识体系。

三、单元整组习作指导训练方法

为优化学习方式、提高学习效率,按单元编排的教材常常将单元视作整体,应统筹考虑单元学习目标、整合单元各环节学习材料,有序地安排单元内各类学习活动[3]。

(一)统观单元整体,明确习作目标

华东师大倪文锦教授将语文教学目标归纳为定向功能、激励功能、反馈功能和强化功能。学生在学习习作单元之初,教师要让学生了解,本单元的学习主要是写一篇习作,单元中各项内容都是围绕此次习作编排的,各项内容之间环环相扣,体现了语文学习的整体性和综合性[4]。统编教材六年级下册习作单元语文的立足点是引导学生体会文章是怎样表达情感的,并选择合适的内容写出真情实感。教师实施单元整组习作指导,应从引导学生清晰掌握单元教学目标入手,利用单元整组学习单(包含主题、目标、课题、姓名、习作思维导图等),实现教学目标,完成教学任务,辅助学生在自主学习的过程中整体掌握单元教学目标。预习单元的内容设计充分体现了以培养学生习作能力为核心的教学目标,课前安排学生通过预习通读单元完成学习单元中除“读写结合”外的自学任务,以此来明晰单元教学目标。

在这样的课堂教学过程中,师生交流预习内容,通过对作者情感表达方式的梳理,揭示本单元习作教学目标,运用直接表达或把情感融入具体的人、事、景物的方法,真实自然地表达自己的情感。并在单元整组学习单元的读写结合板块,较好地体现目标的逐步达成。如此,学生在自主阅读实践中,对习作单元的整体框架会有一定掌握。

在总体教学目标的引领下,接下来各板块学习的共振点放在习作方法的训练和运用上。学习《匆匆》后,教师引导学生通过课后第三题的“读写结合”练习,初步实践直接表达情感的方法;学习《那个星期天》后,学生自己“初试身手”练习,学习借景抒情的表达方法。情感随事件的发展而不断变化表达是学生学习的难点,学生可以借助思维导图来学习复杂情感的表达方法。

新基础教育研究中心的吴亚萍教授提出教师要做到两个转换:一是思维的转换,从局部的割裂到整体的综合;二是策略的转换,从点的教学到结构的教学。以这两方面的转换为基础,在教学内容的设计方面提出了“整体——部分——再整体”的结构意识。基于此,学生对单元教学目标的把握就是从整体入手,再通过每个板块的学习,最后构建起自己的知识结构。并通过填写单元整组学习单完成教学任务,把教学目标交给学生,开辟出了一条能激发学生学习热情、强化学习效果的新途径。

(二)情境任务设置,贯穿单元始终

站在单元整体课程观下,充分利用和整合教学资源,让学生经历完整的习作生成过程。“单元整组习作指导”可以通过整体处理一个单元课文的教学过程,引导学生运用观察、调查、搜集整理资料等生活实践活动,获取习作的素材。比如针对单元主题“让真情在笔尖流露”进行分析,表达个人情感是学生习作的难点,将情感融入具体的人、事、景物中,需要学生的生活积累,但生活单一又是学生的软肋。教师可以设置有利于学生情感抒发的任务情境,以生活情境为载体展开习作教学过程。比如回顾近期发生的引发情感共鸣的事件,全民防疫是非常时期的独特人生体验,类似的人生经历和情感体验正是一种比较贴切的任务情境。

单元教学中,教师在初步教学直接抒情和借景抒情方法的基础上,引导学生回顾抗疫过程中的事件:抗疫一线“逆行者”的真情故事,同家人一起制作各种美食、居家锻炼的点点滴滴……这些独特的体验正是好素材,教师可以组织以“疫情中的你我他”为主题的情境交流活动,引导学生直接表达或用典型的事例表达情感。

情境任务一:“疫情时的我,直面情感丰富的自己”。以抗疫期间的各种小视频为引子,激发学生结合抗疫期间的各种难忘的事例,表达情感,将学生说到的具有正、负情绪的关键词积累在“心情晴雨表”中,在沟通交流中,充分打开记忆和情感的阀门,唤醒学生感知不同场景的情绪。

情境任务二:“疫情中的你,众生百态思绪万千”。学生表达情感时往往比较空洞,难以达到通过环境和故事烘托渲染的效果。引导学生再现抗疫期间不同场合的情景,学生在表演过程中的各种情绪汇集,将生活素材展现在眼前,情感表达完成从生活到学习的转换,情感表达的媒介也更加丰富。

情境任务三:“疫情下的我们,被疫情影响的情感起伏”。借助事例表达情感变化是学生习作的难点,如何将抽象的情感变得具体可视,不妨引导学生绘制自己情感变化的思维导图。绘图的过程也是回顾事件、梳理自我情感的过程。思维导图的介入,立体呈现了情感波动变化的过程,引发变化的原因和事件也一目了然,这又体现了“选择合适的内容写出真情实感”这一语文要素。

(三)全册训练融合,构建整体框架

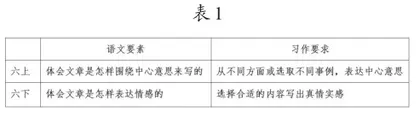

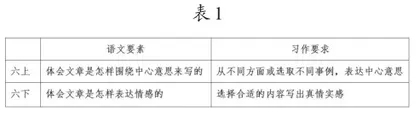

可结合统编教材六年级上下册习作单元语文要素的比较(如表1)来进一步分析。

上下册的训练要素侧重点不同,但内容形式是相互融合的。上册是选择合适的内容表达中心意思,紧扣中心意思;下册是选择合适的内容抒发情感,紧扣情感依托的事例。在表达中心意思的过程中有情感的伴随,在抒发情感的过程中有清晰的情感变化中心线,将上下册习作训练的要素整合起来,即“围绕中心意思选取不同事例表达真情实感”。单元习作给学生提供的参考都是以表现情感的词语形式出现,尤其上册习作单元的精读课文《盼》和下册习作单元的精读课文《那个星期天》,将两篇课文放在一起对比阅读,就会发现都是围绕“盼”这个情感要素展开,而且两篇课文都贯穿着主人公情感的一系列变化。可以将两篇例文放在一起阅读,引导学生体会“围绕中心意思选取不同事例表达真情实感”这一习作训练要素。

“围绕中心意思选取不同事例表达真情实感”是引导学生关注材料和中心(情感)间关系的思维训练,是对学生进行选材构思能力的综合训练。而六年级上下册习作单元训练内容的融合,能让学生构建起整体的习作练习框架。在进行下册教学时,引导学生回顾上册习作单元学习内容,借助思维导图,分析选择合适内容表达中心意思和抒发情感两者的联系,从而在今后的写作中进一步明确选材构思的方向,强化选材构思的能力。

总之,在习作单元教学过程中,应从单元视角来整体把握教学目标,然后以文本学习——情境感受——方法实践的形式,联系单元内各教学内容。并将教材中有关联的习作单元训练内容融合,构建起整体的习作训练框架,达成习作教学目标,提高学生的写作能力和习作效能。

参考文献

[1]朱建军.读中写:像作家一样阅读——评统编小学语文教科书习作单元的编制及其取向[J].江苏教育,2019(33):19-21.

[2]阙银杏.走向联系和整合——统编教材单元整体教学的实践与思考[J].教学月刊·中学版,2019(06).

[3]姚刚,徐学福.立意、架构与展布:小学部编版语文教材习作单元编排设计解读[J].课程教学研究,2021(12):19-26.

[4]吴勇.写作资源教学化:习作单元的认知和实践路径——以统编教材五年级上册第五单元为例[J].小学教学参考,2019(25):1-5.

(本文系2020年度甘肃省“十三五”教育科学规划一般课题“小学语文单元整组主题教学策略研究”的研究成果,课题立项号:GS[2020]GHB0147)

编辑:彭雪亮