数字时代高校社会主义核心价值观认同教育探讨

作者: 张番红

【摘要】社会主义核心价值观认同教育是新时代高校落实“立德树人”教育根本任务的重要着力点,因此,研究高效社会主义核心价值观的实践理论具有重要意义。本研究对甘肃部分高校4868份问卷进行分析研究,结果表明:数字时代高校社会主义核心价值观认同教育在自觉实践层面表现出了较高的情感认同度;在影响因素角度方面,主要体现为强化社会主义核心价值观认同教育的思想性、理论性、亲和及针对性,充分发挥典型案例的榜样示范和激励作用。此外,通过加强舆论引导、树立社会正气、鞭挞丑恶行为,努力传承良好家风,深入推动社会主义核心价值观全面融入大学生日常生活,着力筑牢中华民族共同体意识,是加强社会主义核心价值观认同教育的实践理路。

【关键词】高校;社会主义核心价值观;认同教育;数字时代

【中图分类号】G640【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)17—0015—07

党的十八大以来,习近平总书记以讲话、演讲和座谈会等多种形式深入阐释社会主义核心价值观,并提出了具体的实践要求。党中央的高度重视和统筹谋划,给数字时代高校社会主义核心价值观认同教育提供了重要遵循和根本原则。

一、社会主义核心价值观认同教育研究综述

“认同”范畴在古今中外的理论流派和学者视野中都进行了深入研究和持续关注,作出了不同的界定和阐释。从某种程度上可以说,“认同”产生于人类社会初期对于“我是谁”与“我们是谁”的困惑和焦虑。学者们从不同的学科视角出发研究“认同”理论,主要有“认同”的哲学起源、心理学发展及社会学发展。

(一)“认同”的内在特性

“认同”本源于哲学元问题的追问,雏形于心理学疾病的防御,发展于社会学中人与群体、社会关系探讨的认同。在面对百年未有之大变局,以及中国特色社会主义进入新时代的特殊场域下,“认同”问题跃然成为各个学科和研究者关注的焦点。一般而言,“认同”的特性主要有社会性、历史性、共存性、建构性和主观能动性。

(二)价值认同的生成及丰富内涵

全球化带来文化多元以及由此衍生出的价值认同问题,成为理论界和实务界予以重视的研究课题。一般而言,关于价值认同在学术界有态度说、过程说、观念说等多个理论。当然,其最终目标都是指向全社会共同价值观念的形成。由此价值认同经历认知认同、情感认同、行为认同等三个阶段,也可以从国家、社会和个体三个层面进行考量。价值认同是一个动态的、现实的、复杂的过程,是人对于某种价值理想、价值目标、价值理念的追求,通过具体的社会实践活动而实现。一般认为,价值认同的现实,是因为人的需要满足,是价值认同的内在驱动力,而客观环境是价值认同形成的外在影响因素。价值认同展现了个体关于社会价值追求的范畴,是人类社会伊始就有的一种社会现象。价值认同所追求的价值是一种社会价值,是特定历史时期、特定社会条件下所形成的,被人们共同认同、选择、维护、实践的价值理念和价值目标。认同的价值首先体现为个体自身发展需要的内在诉求,也体现为社会价值的实现。

(三)社会主义核心价值观认同的时代意蕴

社会主义核心价值观认同聚焦于中国特色社会主义基础之上,凝聚生成的对于中国特色社会主义共同价值观的普遍认同,其核心要点是十四亿中国人民对于民族复兴、国家富强、经济繁荣、社会进步、生活美好、自我实现等方面的期盼和追求,具象化为国家层面价值目标、社会层面价值取向以及个体层面价值准则的统一认识,直接指向满足人民日益增长的美好生活向往,实现中华民族伟大复兴的宏伟目标。

(四)社会主义核心价值观认同、培育和践行三个层面的逻辑关联

社会主义核心价值观认同教育诸环节中,培育是基础,认同是前提,而根本落脚于内化于心、外化于行。社会主义核心价值观作为全社会价值共识的重要依据,着力于指导公民生活行为方式,在生活世界中真正践行社会主义核心价值观的具体要求。情感认同就是在认知认同的基础上,通过各种方式和途径满足人们的基本需求。我们要唤醒情感认同,发掘文化传统,激发情感认同,在社会活动、人际互动中促进情感认同的实现,在榜样的引领下提升情感认同。行为认同是认同的最后阶段和最高层次,指向理论到实践、心理到现实的最后阶段,是社会主义核心价值观内化为个体行为习惯的最终体现。

(五)社会主义核心价值观认同教育的多维视角

认同是个体在情感、信念和行为规范等方面与他人、集体乃至于社会有机融为一体的,从认知到认同的心理归属和接纳过程。价值观对于个体的行为起着规范和导向作用。价值观不同的个体对其行为的取向也截然不同。可见,价值观认同是维系社会公序良俗的核心要素和重要支撑,是社会发展的软实力基础。其中,核心价值观承载着社会判断是非曲直的价值准则,事关社会习惯的生成,彰显中华优秀传统文化,体现新时代精神。为此,十六届六中全会首次凝练出社会主义核心价值体系的重大论题,直到党的十八大进一步阐释为国家、社会与公民三个层级的社会主义核心价值观表达。

学者蔡惠忠从政治哲学视角分析[1],他认为新时期我国处于社会全面转型场域下,要建设社会主义和谐社会,必须以利益共识为基础,有效推进社会主义核心价值观认同教育。学者陈辉从教育心理学视角编制了社会主义核心价值观认同量表,并进行了效度测评[2]。学者方旭光从价值范畴高度将社会主义核心价值观,凝练为中国特色社会主义内在价值要求[3]。学者文大稷从社会学视角,探讨契合个体需要增强社会主义核心价值观的认同教育[4]。学者张海防基于研究生教育教学改革研究与实践课题研究成果视角,探讨了培养研究生科学创新精神和正确价值理念、增强历史责任意识、筑牢核心价值高地、推进思想道德建设的新理念和新方法[5]。学者郭维平从社会转型期的价值冲突与价值观多元视角[6],探讨了社会主义核心价值观生成,并从网络的技术、空间结构和主体角色等视角,探讨了社会主义核心价值观认同教育的策略。

可见,学者们基于政治哲学、社会心理学、统计学等多学科维度,研究社会主义核心价值观认同教育,从其实践理路、量化测评、影响因子、重要意义等多维视角进行了探讨。近年来对于该论点的研究成果来看,集中于理论视角展开丰富研究,而从实证角度量化分析社会主义核心价值观认同教育的成果有待继续丰富。

二、数字时代高校社会主义核心价值观认同教育调研分析

随着全球化、改革开放、社会转型的迅猛发展,内在要求数字时代的社会主义核心价值观认同教育现状、优化路径需要实证研究,作以调研和分析。为此,课题组选取甘肃部分高校4868份调查问卷进行分析和阐释。

(一)数字时代社会主义核心价值观认同教育现状

1.新媒体在青年学生中的感知情况。为了解新时代的大学生对新媒体的喜爱程度,我们进行排序调查,并将各项新媒体的排序进行赋值。比如,数字杂志下,排序是1的,则表明喜爱程度占第一位,排序为7的表明一点不喜欢,数字0表示略过不进行计算。1-7分进行赋值,如果分数越低,表明排序也就越靠前,代表越喜爱。

结果分析发现:大学生对网络的喜爱排名是第一,均值最小(2.10),其次就是手机短信或微信(均值为2.49),喜爱排名度占第三的是移动电视或数字电影。

2.新媒体对生活空间的覆盖率。图1反映的是新媒体对生活空间覆盖率情况。调查数据表明,12.26%的大学生认为新媒体对生活空间的覆盖率非常高的,35.48%的大学生认为覆盖率比较高,33.09%的大学生认为覆盖率一般,16.27%的大学生觉得覆盖率不太够。

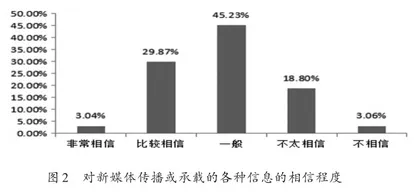

3.对新媒体传播或承载的各种信息的相信程度。由图2可知,3.04%的大学生非常相信新媒体传播或承载的各种信息,29.87%的大学生比较相信新媒体传播或承载的各种信息,45.23%的大学生持一般态度,18.80%的大学生不太相信新媒体传播或承载的各种信息。

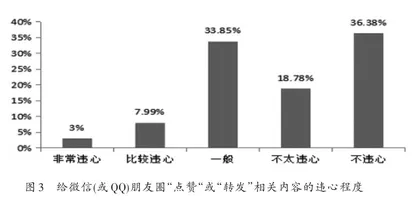

4.给微信(或QQ)朋友圈“点赞“或“转发”相关内容的违心程度。通过图3我们发现,给微信(或QQ)朋友圈“点赞”或“转发”相关内容,大学生感到非常违心,比较违心的所占比例都很小,说明大学生“点赞”或“转发”相关内容是凭自己的心意进行的,并不是违心而为。

(二)数字时代社会主义核心价值观认同教育原因剖析

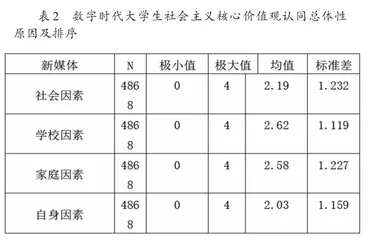

数字时代高校社会主义核心价值观认同教育的障碍因素有多种原因。本研究从社会因素、学校因素、家庭因素和自身因素等若干变量出发进行调研。表2反映的是数字时代大学生社会主义核心价值观认同的总体性原因。根据均值,我们得到了各原因的排序,首先是自身因素排在第一位,均值2.03;社会因素排在第二位,均值为2.19;家庭因素排在第三位,均值2.58;学校因素排在第四位,均值2.03。现逐一进行分析。

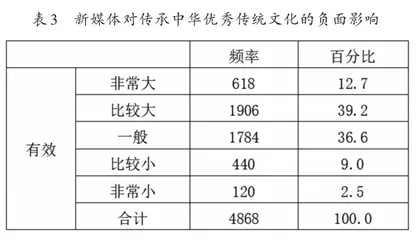

1.数字时代高校社会主义核心价值观认同教育的社会因素。从社会因素考量新媒体影响高校社会主义核心价值观认同教育的情况。由表3可知,新媒体对传承中华优秀传统文化的负面影响来看,12.7%的大学生认为新媒体对传承中华优秀传统文化的负面影响非常大,39.2%的学生认为比较大,36.6%的学生认为一般,9.0%的学生则认为比较小,另外还有2.5%的非常小。

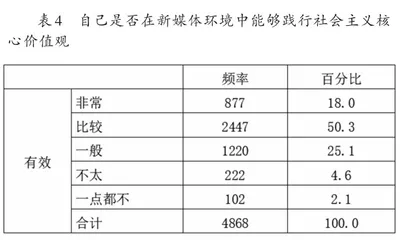

2.数字时代高校社会主义核心价值观认同教育的个体因素。表4显示,数字时代高校社会主义核心价值观认同教育障碍因素的个人原因中,大学生对自己是否认同社会主义核心价值观的感受是不同的。18.0%的大学生认为自己在新媒体场域始终践行社会主义核心价值观,有50.3%的大学生认为自己是比较践行,25.1%的大学生则认为自己一般践行,4.6%的大学生认为自己不太能够践行,3.1%大学生觉得自己一点都不能践行社会主义核心价值观。

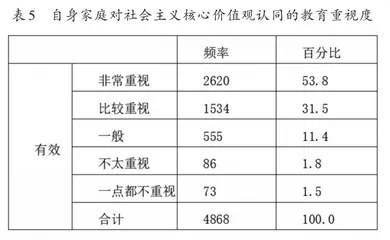

3.数字时代高校社会主义核心价值观认同教育的家庭原因考量。社会主义核心价值观认同教育障碍因素不仅有社会因素、个人因素,也需考虑到自身家庭的影响。通过表5我们发现,53.8%大学生认为自己的原生家庭对社会主义核心价值观认同教育非常重视,31.5%的大学生认为自己的原生家庭比较重视社会主义核心价值观认同教育,11.4%的大学生认为自己家庭对社会主义核心价值观认同教育程度一般,1.8%的大学生觉得自己的原生家庭不够重视社会主义核心价值观认同教育,1.5%的大学生认为自己的原生家庭一点也不重视社会主义核心价值观认同教育。

4.数字时代高校社会主义核心价值观认同教育的学校或教育因素。对于排序题我们也是采用赋值的方法,值越小,表明排序越往前。通过表6我们发现,大学生认为新媒体出现后对社会教育的负面影响是最大的,排序第一,均值为1.74,其次认为是会影响到学校教育,最后才是会对家庭教育产生影响。