“老阿姨”的“遗产”

作者: 陈艳伟

2023年9月2日16时16分,第四届全国道德模范、全国优秀共产党员、“最美奋斗者”称号获得者龚全珍,因病医治无效,溘然长逝,享年100岁。

龚全珍是“农民将军”甘祖昌的夫人。她追随丈夫扎根革命老区,成为一名普通的教师,教书育人,无私奉献。

瑟瑟秋风,凉凉秋雨。2023年9月7日上午9时,龚全珍同志的遗体送别仪式在莲花县殡仪馆举行。随后,灵车穿过县城,缓缓向莲花县玉壶山驶去。街道两旁,人们自发送别这位可爱可敬的“老阿姨”。

龚全珍走了,她留给了我们什么?

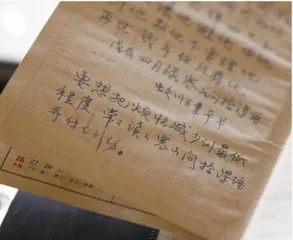

“人生,各自选择自己的路。我选了物质生活简陋,而精神生活充实的路。我相信,今后的生活会愉快些、幸福些。”这是龚全珍日记里的话。这位令人尊敬的“老阿姨”,用她平凡而伟大的一生,谱写了一名共产党人的传奇篇章。

教师是个值得骄傲的职业

1952年的一天,在新疆军区八一子弟学校里,龚全珍第一次见到了新疆军区后勤部部长甘祖昌。那一次见面后,在军区首长的推动下,两个人很快情定终身,相携走进了婚姻殿堂。

甘祖昌感慨地说:“没想到,在我人到中年后,还能遇到情投意合的革命伴侣,我将用一生来呵护这段缘分。”

龚全珍饱含着幸福的泪水说:“我和他志同道合。既然选择了他,我必用一生相知相守,甘苦与共。”

1953年后,甘祖昌的脑震荡后遗症越来越严重,经常昏倒。1957年8月,几次递交辞呈后,组织上批准了他回老家务农的请求。龚全珍见甘祖昌如此坚定,就决定跟随丈夫一起回到农村。

回乡29年,甘祖昌和乡亲们一起,用勤劳的双手修起了3座水库、25公里长的渠道、4座水电站、3条公路、12座桥梁。

从小生活在城市的龚全珍没有干过农活,怎么办?思来想去,她与甘祖昌商量后决定“去教书”。

于是,龚全珍背上行囊,徒步了20多公里,来到莲花县教育局,向局长介绍自己的情况,希望能继续任教。随后,龚全珍被分配到当时的九都中学(现坊楼中学)任教。学校是新办的,条件很差,连校长都没有,只有3名任课教师。但龚全珍没有一丝的迟疑,第二天就去了学校,担任了坊楼中学第一届学生的班主任。

莲花县民政局原副局长朱松林是龚全珍的学生。谈起自己的老师,朱松林激动地说:“虽然龚老师的职务没有甘祖昌高,但她的品行不亚于甘将军。”半个世纪前的那一幕如同在他的眼前。

朱松林9岁没了母亲,13岁到坊楼中学读初中一年级。当时,龚全珍除了教政治课,还兼做义务校医。那年夏天,朱松林高烧40℃,一直处于迷糊状态。第二天,他迷迷糊糊感觉到有人在用冷毛巾敷他的额头。醒来一看,龚全珍正坐在床头把稀饭送到他嘴边。“醒了?不要怕,不要怕。”龚全珍一边安慰他,一边喂着稀饭。“她是那么慈祥,我仿佛回到了母亲的怀抱。”朱松林的眼里含着泪水说。

龚全珍一心扑在学生身上,尽管学校离家很近,她也严守纪律,不到周六不回家。儿女们都说:“爸爸是农业社的爸爸,妈妈是学生的妈妈。”

龚全珍在日记里写道:“我这一辈子没干别的事,就是当老师。教师是值得骄傲的职业,要有很大耐心。要改变一个孩子不是很容易的事。”

要多做对社会有益的事

1986年3月28日,甘祖昌在莲花县因病逝世,在生命的最后时刻,他的遗嘱是:“等领了工资,要先交党费,留下生活费;其余的,全部用于买农药、化肥,支援农业。”秉承将军遗志,龚全珍默默地做着为人民服务的事。曾有人这样问龚全珍:“您这么大年纪了,不在家安度晚年,整天忙这忙那,图个啥?”她回答:“每次从睡梦中醒来,我都会想起老甘临终前说的那句话。人民给了我们崇高的荣誉,我们没有理由不为群众谋幸福。只要还能动,还能讲,我就要为社会做点事。”

离休后,龚全珍虽然离开了教育岗位,但总觉得自己还有很多事情应该去做。在日记里,她这样写道:“我要把祖昌这样一个真正的共产党人的高尚情操和品格宣传出去,用这笔宝贵的精神财富哺育我们的后代。”

放学后,在莲花县琴亭小学操场旁边的树荫下,孩子们围坐在白发苍苍的龚全珍身旁,听她讲革命传统故事……早些年,这样的画面,在琴亭小学经常出现。

除了在莲花县中小学巡回讲课外,龚全珍还把视线投注于更广大的人群。

2003年,她加入了莲花县乡两级的老干部宣讲团。很快,她就成了团里最活跃的那一个,经常进机关、入企业、下基层,作爱国主义教育报告,每场报告都是好评如潮。

几十年来,没有人记得龚全珍去过多少地方、作了多少场报告,但大家都记得,她从来不要报酬,还经常自带馒头或面包,就着白开水当午饭。

莲花县委党校副校长李亚琴记得,2013年5月3日,龚全珍到三板桥乡作辅导报告,结束时,已临近中午。龚全珍坚持不吃三板桥乡提供的午餐,要坐公交车回家。那一天,天气很热,三板桥乡的领导干部不放心90岁的她坐公交车,谎称下午有人到县城开会,饭后可以搭顺路车,她这才同意留下,破例吃了一顿工作餐。

一场场精彩的报告,凝聚着龚全珍无私的奉献。对这一切,龚全珍日记里的话语却很朴素:“我是一名共产党员,属于我的时间已经不多了,更要珍惜宝贵的时间,多做对社会有益的事。”

伸出援手是共产党员应尽的义务

什么是幸福?问起这个问题,一万个人可能会有一万种答案。

对于幸福这个问题,龚全珍在1991年10月24日的日记里写道:“我现在的生活幸福吗?如果不思不想,也算幸福,那么我无法满足。物质生活简单些,我无所谓,可以忍受;我希望精神生活充实些,过得踏实、快乐。”

正是在那一年,龚全珍观察到,莲花县幸福院有5位80岁以上的老人,中秋节后又多了5位。这个时候,龚全珍萌生了进幸福院的想法。

1992年,年近七旬的龚全珍,不顾女儿的劝阻,顶着人们的议论,住进了幸福院。幸福院紧靠琴亭小学,她认为,到幸福院去,既可以关照老人,又方便自己研究学校师生的思想状况。

1992年清明节这天,龚全珍终于如愿以偿。她在心里默默地对甘祖昌说:“祖昌,我真的到幸福院来了。这条路是你指的。我将为你的战友和他们的家属服务,当光荣的义务‘服务员’。”

在幸福院“服务”的几年中,女儿们常去看望龚全珍,后来发现她血压高,才“强行”把她接回了家。在日记里,龚全珍这样写道:“我觉得我这一生是幸福的,虽然我两袖清风,但是我的精神财富是十分充足的。”

1992年,一个叫彭艳峰的女孩,怯生生地走进龚全珍开办的“幸福学习小组”,她的人生也因此改变。彭艳峰的母亲身患残疾,没有工作,家境窘迫。龚全珍知道后,主动伸出援手,帮助彭艳峰的母亲筹措本钱做点小生意,还主动承担了彭艳峰的学费。高考填报志愿时,彭艳峰询问母亲的意见。母亲说:“你要像‘奶奶’一样,去当老师。”于是,彭艳峰填报了赣南师范大学。如今,她已是萍乡市第三中学的教师,因成绩突出,被评为“萍乡市优秀教师”。

就在龚全珍逝世的那天,彭艳峰获知被评为2023年度江西省中小学“最美班主任”。在2023年度江西省中小学“最美教师”“最美班主任”“最美书记校长”和高校“最美辅导员”发布会现场,彭艳峰动容地说:“我会用心学、用心教,向‘奶奶’看齐,把‘奶奶’传递给我的精神力量全部传递给学生。”

龚全珍帮助过的人还有很多。数十年来,她捐赠10余万元资助困难家庭,受助家庭30多户、受助者100多人,这些钱都是她从每个月的离休金中积攒下来的。2013年4月,四川雅安发生地震,龚全珍积极捐款、捐物。她在日记中写道:“我们应该伸出援助之手,尽一份力,这是共产党员应尽的义务。”

甘祖昌和龚全珍都是无神论者。2005年5月,龚全珍看到一则报道,四川省19岁女工罗玮,自愿捐肝给一名素不相识的女士,遭到亲人的反对和外界的不理解。但罗玮排除阻力,捐肝成功。

龚全珍为罗玮的事迹而感动,她在日记里写道:“我应该在有限的日子里争取一下,办好遗体捐献手续!不然我死都不瞑目!因为我的肝、皮肤和眼睛都是有抗力的器官,不用太可惜了!”

龚全珍第一时间到莲花县红十字会咨询,因为当时捐献条件不成熟,所以她一直没完成心愿。

2015年3月17日上午,江西省红十字会工作人员和第44届南丁格尔奖章获得者邹德凤,来到龚全珍的女儿甘仁荣家中看望龚全珍。龚全珍再次表达了自己由来已久的捐献愿望。当询问龚全珍是愿意捐献遗体器官还是眼角膜时,龚全珍没有任何犹豫,坚定地说:“全捐!只要有用就全捐。”

签下遗体捐献志愿书,龚全珍兴奋得像个孩子。她说,作为一个平凡人,能帮助别人,做平凡的事,她的器官能被用得上,是她最开心的事。

翻开2013年3月24日龚全珍所写的日记,沉重和豁达交织,感动与感慨并存。她这样写道:“近两天发现脚有点肿,不疼,想到自己已经91岁了,超过了我的父母和哥哥姐姐们,可能距回归自然的日子不远了,我已经很知足了。此生惭愧的是,党和国家、亲人给我的关爱太多,我回报得太少了,平日还感觉自己尽力了,如今想想太少了,微不足道。”

“做事情是理所当然的,不做事情就心有愧疚。”这是龚全珍的行事准则,从她嘴里听不到为自己邀功的话,反倒是“不好意思”“感到愧疚”常挂嘴边。

“活着就要为党和人民做事情,做不了大事就做小事,干不了复杂重要的工作就做简单的工作,决不能无功受禄,决不能不劳而获。”多年来,龚全珍始终铭记丈夫的话。

龚全珍走了,她给世人留下了特殊的“革命遗产”、宝贵的“廉政遗产”、坚定的“党性遗产”……这些珍贵的“遗产”,值得我们永远铭记、传承!