基于项目式学习的“大中小思政课一体化”实践教学研究

作者: 杜益

*基金项目:厦门市教育科学 “十四五”规划 2023年度一般课题“新课标视域下劳动教育融入初中思政课的教学策略研究”(23095)。

[摘 要]推进大中小思政课一体化建设,实现大中小思政课一体化建设的内涵式发展,实践教学是关键。开发项目式学习,依托项目目标指向的多重性,选择灵活的项目任务,能很好地解决大中小思政课一体化实践教学中的问题,有助于大中小各学段实现全程贯通,为大中小思政课一体化建设提供具体可行的实践教学方式,构建鲜活生动的思政大课堂。

[关键词]项目式学习;思政课一体化;实践教学;大思政

大中小学思政课一体化是一项整体的育人工程,包括小学、中学、大学三个部分,这三个部分之间存在着紧密关系,实践教学的育人模式,在大中小一体化共建中具有重要的理论和实践意义。

一、“虚平台 小课堂 旧师资”:不科学的学习方式是导致大中小思政课一体化教学实践出现误区的主要原因

近年来,大中小学思政课一体化建设初显成效。在实施过程中,由于不科学的学习方式,出现了“交错混杂”的局面:

(一)平台“硬嵌入、虚浮化”

从课程发展的角度来看,大中小学思政课一体化为开展大中小思政课一体化实践教学提供了内涵式发展的大平台。众所周知,思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。促进思政课内涵式发展,就要把大中小学段的思想政治小课堂和社会大课堂有机结合起来,融入实践教学,推动核心素养的落地生根。当前,大中小思政课实践教学常见到的是大中小三学段同上一堂课,比如,同去参观某个红色景点,本意在一体化,反而在轰轰烈烈过后出现红色景点少人问津的凄凉现象;临近一些重大节假日,做些大中小思政课“小手拉大手的演讲和感言”,节假日过后,其余时间又“各人自扫门前雪”等。大中小思政课一体化实践教学建设急需深化。

(二)课堂“各自为营、小封闭”

从课堂发展的角度来看,贯通大中小思政课一体化实践教学,是遵循学生身心发展特点、实现育人为本功能的需要。这要求我们必须看到大中小思政课实践教学的整体性。大中小不同学段学生的主观世界不同,生活认知不同。大中小思政课一体化实践教学中,为增强思政内容的针对性和现实性,需要从学生成长整体上构建实践教学。当前,我们看到更多的是初中学生应对中考的应对中考;高中学生应对高考的应对高考;大学生应对毕业论文的应对毕业论文答辩等,缺乏循序渐进与螺旋式上升实践教学模式和有效实现路径。

(三)师资“换汤、不换药”

从教师发展的角度来看,大中小学思政课一体化建设依托具有担当意识的教师队伍,需要各学段教师共同发挥作用。然而,教学实践中不同学段的教师对思政课认知不足,缺乏形成大思政一体化的文化底蕴、知识储备和学术素养,对如何把握不同学段思政课教学要义,打造跨学段思政课教师教研共同体认识不够,导致在一体化的“学术交流”和“教学观摩活动”中,出现“身至场心未至场”的现象,从思想到行动都当了落后者。

二、“真平台 大课堂 新师资”:项目式学习成为推进思政课大中小一体化教学实践的有效路径

“思则变,变则通,通则达。”只有面向课程、课堂、教师的改进,才能促进思政教育的发展;只有面向学习方式的改进,才能促进思政课大中小一体化的真正发展。因此,思政课大中小一体化呼唤能真正带来真平台、大课堂和新师资的科学学习方式,“项目式学习”成为其中的一条有效路径。

项目式学习又称“基于项目的学习”,是一种以学习者为中心,指向真实生活问题解决的学习方式。[1] 项目式学习是破解大中小思政课一体化实践教学困境的有效方式。项目式学习,项目目标指向的多重性,能很好地解决大中小思政课一体化实践教学中参加项目学习的对象来自不同学段的这个现实问题;而对项目任务的选择,则为大中小思政课一体化实践教学提供了灵活可供选择的实践学习对象;最后通过明确项目任务,制订计划,实施计划为大中小思政课一体化实践教学打通了各个学段间的壁垒和藩篱,为一体化的实现提供了可能。

下面以厦门大学马克思主义学院—厦门第六中学—厦门市故宫小学的思政共同体合作开展“大中小思政课一体化”实践教学活动为例。

(一)项目搭建“真平台”,落实目标“一路通”

2022年4月,义务教育阶段《道德与法治课程标准》指出:遵循育人规律和学生成长规律,强化课程一体化设计;我们要合力打造大中小思政共同体,量身定制适合大中小三个学段的实践教学目标。依托思政共同体,在“教学目标大中小衔接推进”上做深做专;要在“思政资源共享”上做优做广;要通过“协同机制”上做通做实,强化课程一体化设计。

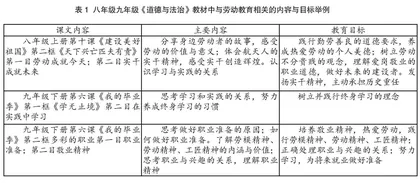

大中小思政共同体三方共同确定教学目标,三个学段围绕该目标共研教材,遵循不同学段的学生的成长特点,开展多样化的教学。如从“劳动教育”的三个学段目标设计来看:

小学学段低年级学生从身心特点发展来看,经过了婴儿期的生长高峰后,生理上发展的最大特点是变化不明显,身体发展相对平稳,其生活的独立性有待培养和提高,社会交往能力相当有限。因此,劳动教育目标(如表1)主要就是围绕培养学生日常生活习惯和生活能力,争做劳动小达人、小主人、小能手。从自己,从身边的事例入手培养劳动精神。

中学学段的学生处于少年发育期,是独立性和依赖性共存期。他们的大脑和神经系统基本成熟,逻辑思维能力有了较大的提高。因此,中学学段的劳动教育从国家、社会延展劳动宽度。引导学生尊重劳动者,树立劳动意识,培养劳动最光荣的意识。教学目标为树立劳动不分贵贱的观念,理解爱岗敬业的职业道德,感受历史进步、国家发展是劳动者创造的,尊重劳动者,增强使命感。

从大学学段来看,大学阶段学生认知能力成熟,思维表现出更多的逻辑和理性色彩。社会化程序有了很大提高。大学阶段是个体人格发展、完善的重要时期。引导学生从战略角度思考国家战略布局。例如,通过厦门大学马克思主义学院的研究生来执教《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》从理论高度打造《“五位一体”和“四个全面”》引导学生从战略角度来看这两大布局,从而增强制度自信,道路自信,增强投身社会主义现代化建设的使命感。

(二)任务驱动“大课堂”,强化过程“一心桥”

2022年4月,义务教育阶段《道德与法治课程标准》指出:遵循学生身心发展特点和成长规律,按照大中小一体化的思路,依据我与自身,我与自然、家庭、他人、社会,我与国家和人类文明关系的逻辑,以螺旋上升的方式组织和呈现教育主题,强化实践课程设计的整体性。

以厦门大学马克思主义学院—厦门第六中学—厦门市故宫小学的思政共同体合作开展大中小思政课一体化实践教学活动“中国年·年味”为例。新年纳余庆,佳节号长春。过年,凝聚了中国人太多的深挚感情。家文化是我们的传统文化的重要精神内涵。怎么对三个学段的传统文化学习进行整体性设计?首先,经过大中小三方探讨,决定利用寒假对传统的中国年进行研究学习,确定项目式学习总项目“中国年·年味”思政宣讲微视频。

依据新课标的第三学段(5-6年级)的要求:“学习主题中华优秀传统文化与革命传统教育:了解中华文化的悠久历史和博大精深,体会中华优秀传统文化的精髓。坚定文化自信”;从高年级的小学生视角,感知觉有了一定的发展,想象力丰富,但想象和现实之间没有明确的界限。其思维以形象思维为主。适合开展讲故事、过年体验等类的活动。因而确定小学阶段第三学段的子项目任务:我来说“年”,开展讲与年有关的故事的活动。预期项目成果:讲有关“年”的故事,“年”的传说,“年”的传统习俗,制作成宣讲小视频进行分享。

新课标第四学段要求:“弘扬优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的核心理念。”中学阶段,随着知识积累的增加,学生的视野扩大,逻辑思维进一步增强,透过现象看本质的能力初步具备,综合能力得到提升,因而确定第四学段的子项目任务:“年”里的文化自信。预期项目成果:透过年,去感受中国年的影响及意义,感受“年”里的文化自信。收集身边的或感兴趣的中国年的传统习俗礼仪,并试着运用所学知识分析中华传统文化的魅力与当代价值,最后制作成思政宣讲小视频进行分享。

大学阶段由厦门大学马克思主义学院优秀研究生从理论高度进行思政宣讲:从历史长河里的“忠厚传家久,诗书继世长”到长幼有序、敬老孝亲,从大年三十年夜饭倡导的“节俭为先”到节日期间的与人为善,团结和睦,不论地域归于何处,事亲尽孝、敬老慈幼、祈福纳祥、团圆和睦等好家风是共同追求;不管时代如何变迁,爱国保家、勤俭节约、积德行善、诚实守信等好品质也一脉相承。

三个学段的项目式学习成果共同整合成“中国年·年味”思政宣讲微视频应用到不同学段的学习中。本次活动中,三个学段重新整合了学习内容,以“年味”的学习研究为任务,以项目式学习为渠道,统筹三个学段的学习目标,发动学生在生活实践中由身边小事,身边故事向理论高度攀升,由低阶体验向内涵学习漫溯,克服了理念学习的枯燥和低阶反复,学习和体验了传统文化知识,提升了创新能力,增强了文化自信,增强了思政教育的趣味性和整体性,让课程思政深度发生,让大思政落地生根。

(三)项目推进“新师资”,发展专业“一条路”

“道之将行,师资助行”。 “办好思想政治课关键在教师,关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。”[2]在大中小学思政课一体化建设大背景下,初中道德与法治教师作为教材的使用者、教学的实践者,必须不断提升个人专业素养,可以从使命感、实践者和联动者三个维度推进大中小学思政课一体化建设。

1.“承上启下”是做好大思政教师角色转换的使命

大中小学思政课一体化建设是一项系统性工程,既需要制度的顶层设计,又需要全员的参与,不同学段思政课教师需要有机衔接。作为初中道德与法治教师,是学段衔接地中的重要一环节,应加深对小学对高中学科知识的学习和深化,扮演好这一学段衔接者的任务。

例如,厦门第六中学分别在初一和初三两个学科衔接节点,推出“阳光起跑”和“思维体操”的项目学习活动:在初一起始年段,深入厦门市故宫小学六年级《道德与法治》听课,走访六年级的思政教师,了解学生的思想和道德发展情况,以做好对广大小升初的“阳光少年” “无缝”对接;在初中三年级的试题命制中,引入“高中的高阶思维”发展,如加大辨析、逻辑、价值、创新等思维含量较大的新题型,引导学生在澄清中产生共识,做好“初升高”的思维体操。

2.“有序推进”是做好大思政教师角色转换的实践要求

项目开展过程中也存在一些问题。对于项目式学习这种新的教学方式,通过理论学习和案例讲解,教师似乎已经理解,但是在教学设计和实践中,又会反复出现理念冲突、实施与设计有较大落差等问题,呈现出教师专业发展的曲折性。[3]

例如,针对这种情况,厦门六中思政团队采取“教学设计—教学实践—反思交流理论嵌入—再设计—再实践—再反思”的项目式学习行动研究方式,引领教师“做中学”,并突出反思交流环节,在不断打磨中形成成果。实践证明,这确实是推进项目式学习、促进教师发展较为合适的方式。

3.“高效联动”是做好大思政教师角色转换的行动方向

大中小学思政课一体化是实现思政课学科体系整体贯通、学段衔接、逻辑严密的课程改革构想,涉及不同学段,要有宏观的格局考量。

例如,厦门六中思政教师与厦门大学马克思主义学院、厦门市故宫小学的思政教师积极参与集体备课,了解不同学段学生的学情、教学要求等,同时,我们积极开展学术交流与教学观摩活动,畅所欲言,数次活动中彼此不仅结下深厚友谊,更收获了成长。大中小思政工作者成为德育之船上的“同舟共济者”。

以项目式学习的方式来深化和推动大中小思政课一体化内涵式发展,能有效破解大中小思政课一体化建设中的实践难困境,为大中小思政课一体化建设提供具体可行的实践教学方式,构建鲜活生动的思政大课堂。

参考文献:

[1]李敏玉.基于项目式学习的思政育人实践 :以《政协商量进校园为例》[J] .山东教育(中学),2022(10).

[2] 习近平.思政课是落实立德树人根本任务的关键课程[J].求是,2020(17).

[3] 白永潇.项目式学习促进师生共同发展[N].中国教师报,2021-06-09(14).

(责任编辑:朱福昌)