陶行知教育思想视域下城市小学“微型农场”课程开发*

作者: 包红萍

[摘 要]陶行知的教育思想对指导当下劳动教育实践具有重要意义,蕴含着丰富的价值内涵,影响深远。当下,劳动教育因长期附属地位导致学生劳动意识薄弱。然而,随着“双减”政策的实施,劳动教育在学校减负提质中的作用愈发凸显。城市小学受限于场地,缺乏实践体验,因此,“微型农场”课程成为连接生活与教育的桥梁。基于新时代小学特色教育,结合陶行知教育思想,探讨城市小学劳动教育的实施现状和问题,寻求劳动教育促进学生全面发展的实践路径。学校期望通过劳动教育,让学生亲身体验生活,理解劳动的价值,为以劳育人实践课程的发展提供理论支撑,助力学生全面发展。

[关键词]陶行知教育思想;城市小学;“微型农场”

著名教育家陶行知先生的“生活教育”曾这样提到:“生活教育是运用生活的力量来改造生活,是劳动的生活,就是劳动的教育。”要想真正的开展劳动教育一定离不开班级、学校、家庭、社会等与学生生活不可分割的诸多场域,不同的场域开展劳动教育方法和目标不尽相同,只有充分发掘其中的价值学生才能够更好地形成劳动价值观,培养其劳动素养,使其真正在生活中获得成长。借助现代科技力量,构建“微型农场”课程体系,以多元活动推动课程深化,对促进学生德、智、体、美的全面发展及推广以劳育人课程都具有重大意义。

在“微型农场”课程实践中,学生们将变身“开心农夫”,通过亲手种植、养护、收获农作物,体验劳动的艰辛与快乐。这一过程不仅有助于学生掌握基本的劳动技能,更能培养他们的责任感、团队合作精神和创新能力。同时,结合科技手段,如智能农业设备、生态监测系统等,使学生在学习劳动技能的同时,也能接触到前沿的科学技术,拓宽视野,激发求知欲。

一、调研归纳:小学劳动教育的现状与挑战

笔者在课题研究、课程体系的建设中,选定“紫金微型农场”作为实践基地,因地制宜地设计劳动教育的个性化实践路径,并通过广泛的走访调查,针对周边学校、家庭及社区进行了深入的分析,以有效推动“以劳育人”理念的发展,发现了以下四大主要问题:

(一)学校劳动教育缺少体系

当前,劳动教育存在显著的问题。一方面,不少学校对劳动教育的重视程度不足,导致劳动教育课程安排不充足,甚至被其他学科所挤占,因此,学生难以获得全面系统的劳动教育学习。另一方面,教育资源匮乏也制约了劳动教育的有效实施,学校缺乏必要的劳动实践基地、工具等,使劳动教育难以深入开展。同时,劳动教育师资力量的薄弱也是一个重要问题,缺乏专业教师指导导致教学质量参差不齐。此外,劳动教育形式单一,缺乏创新性和趣味性,难以激发学生的参与热情。最后,学校对劳动教育的评价体系也需进一步完善,不应仅关注劳动成果,而应更加注重学生的劳动过程、劳动态度和劳动技能的提升。

(二)家庭忽视劳动教育

家庭作为孩子成长的摇篮,其影响力深远而持久。笔者在对学生的家庭走访中发现,父母对于孩子参与劳动教育的态度呈现出了显著的差异。有些家长深谙劳动教育的重要性,认为让孩子积极投入劳动,不仅能够培养他们的德行,还能在日常生活中锻炼他们的意志和品格。然而,也有部分家长认为,孩子的主要任务是学习,他们担心参与劳动会分散孩子的精力,影响学业成绩。正如教育学家陶行知先生所强调的“教学做合一”理念,只有将学习、实践和生活融为一体,才能真正促进学生的自主能力、完善人格,并帮助他们树立正确的世界观、人生观和价值观。小学生正处于求知欲旺盛、好奇心强烈的阶段,这一时期是培养他们劳动习惯、品质养成的关键时期。因此,学校呼吁家长们应更加重视劳动教育在家庭中的实施,鼓励孩子们积极参与家务劳动、社区服务等实践活动,让他们在劳动中感受成长的喜悦,体会生活的真谛。同时,学校和社会也应加强对劳动教育的宣传和推广,共同营造一个重视劳动、尊重劳动的良好氛围。

(三)社会劳动教育观念存在偏见

“校家社协同育人”的不完善使劳动教育在一定程度上被边缘化,导致部分家长和教师的以劳育人思维固化,缺乏对劳动教育深层价值和目标的深入理解。在实际操作中,由于场地限制和劳动过程的机械化,劳动教育的初衷往往被忽视,其对学生立德树人的教育和启发作用被削弱。国内对于劳动课程的开发,尤其是“微型农场”相关课程,目前主要聚焦浅尝辄止的体验式学习,缺乏深层次的生态、循环理念融入。因此,构建以劳育人为核心理念的城市小学“微型农场”课程,不仅对于推动劳动课程的深入发展具有关键作用,更能有效促进学生综合素养的全面提升,具有深远的现实意义。

二、以劳育人:“紫金微型农场”课程的开发

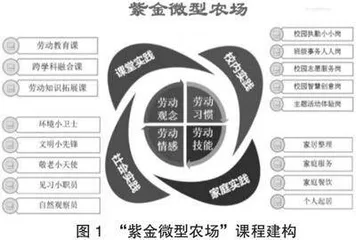

劳动教育呼唤着家校社三方的紧密合作。学校作为主导,引领劳动教育的规划与考核,确保教育方向的明确。家庭则是实施与管理的重要基地,让孩子们在日常生活中感受劳动的乐趣。社区则提供广阔的实践场所,让孩子们在实践中学习、成长。三者协同,共同为新劳动教育注入活力。学校针对不同学段、不同类型的学生特点,协同学校、家庭、社会三大场域,融合“课堂学习”“校内实践”“家庭实践”和“校外实践”四个板块,开展了一系列劳动教育,构建“紫金微型农场”课程,如图1所示,形成多维整合的实施策略,促进学生品格和素养的共同发展。在研究过程中为提升劳动育人能力,完善劳动教育课程体系,基于理论体系的探索,结合实际教育教学实践活动,是促进学生劳动素养和能力最优发展的应然之举。

(一)课堂实践,谋手脑之相长

陶行知表示:“劳动教育的目的,在谋手脑相长,以增进自立之能力,获得事物之真知及了解劳动者之甘苦。”劳动绝不等同于劳作,因此,学校需要从课程安排上下功夫,确保劳动教育的核心地位,开设专门的劳动教育课程,引导学生理解劳动的意义和价值,让他们明白劳动是生活的基础,是自我实现的重要途径。通过劳动教育培养“首脑并用”的人。

举办劳动主题班会、劳动讲座等活动,让劳动理念深入人心。同时,学校注重劳动要素与其他学科的融合。结合中国传统节气,开展跨学科融合课程,让学生在学习中体验劳动的乐趣。例如,学校利用二十四节气的变化,将劳动教育与德育、智育、体育、美育相结合,形成了“历史课+节气文化传承”“数学课+农作物产量统计”“体育课+户外劳作锻炼”“美术课+劳动场景绘画”等多元化的课堂模式。这样的教学方式不仅丰富了学生的学科知识,更让他们在实践中深刻感受到劳动的意义和价值。

除此之外,学校还开设了劳动知识拓展课程。在播种的季节,教授学生农作物的生长知识;在观测日影的活动中,指导学生如何选择合适的工具和方法进行测量。这些课程不仅拓宽了学生的视野,更让在实践中不断提升自己的能力和素质。通过课堂实践,学校重塑了学生对劳动的认知,明白劳动不仅是一种生活技能,更是一种人生态度和价值观,在劳动中不断成长,实现自我价值。

(二)校内实践,在劳力上劳心

“在劳力上劳心”的本质是身心合一,强调手与脑应是同步的,而非将学习割裂于身体与精神之间。为打破传统实践模式的局限,学校通过劳动课程、集体活动和师生共同担任校工岗位的形式实施劳动教育。除了打扫卫生、倒垃圾等日常任务,学校还可以设立更多有意义的岗位,如校园执勤岗、班级事务管理岗、校园志愿服务岗等。学生们在多种集体活动中形成了合作意识,促进了品德健全,印证了劳力对于劳心的促进作用。

学校开辟的“紫金微型农场”成为学生们接触自然、体验劳动、培养品质的重要平台,各个班级分别认领一块“农田”,学校聘请专业的农业老师进行培训和指导,教授学生基础的农业知识和技能,如种植、施肥、灌溉和除虫等。随后,学生们被分成小组,每个小组负责一小块土地的管理和种植。在农场的日常运营中,鼓励学生亲身参与,从播种、浇水、施肥到收获,每一步都由学生亲自动手完成。此外,学校还定期组织农场劳动实践活动,如“劳动节”“收获节”等,让学生在欢乐的氛围中感受劳动的价值。

在“双减”政策的引导下,学校创新地将项目式学习与劳动教育相融合,精心设计了《鱼菜共生》《家里的老物件》《给亲友的创意饭团》《妈妈的美容果盘沙拉》等一系列实践型项目作业。这些项目旨在以更富有趣味性和实践性的方式推进劳动教育,激发学生的自主学习热情,并培养他们的创新思维和解决问题的能力。通过亲身参与和实际操作,学生们不仅能够在劳动中感受到成长的喜悦,还能深入理解劳动的价值和意义,为未来的全面发展奠定坚实基础。

(三)家庭实践,增进自立能力

《自立歌》中写道:“滴自己的汗,吃自己的饭,自己的事自己干。”陶行知认为,缺乏独立能力就像小孩子吃饭、穿衣,都要母亲帮助,走路也要人扶,真是可怜。家长应深刻理解劳动教育的真谛,珍视以劳育人的价值,共同营造一个崇尚劳动的家庭氛围。小学生的心智尚未成熟,易受外界影响,因此,在这样的家庭环境中,孩子们能够潜移默化地形成正确的价值观和劳动习惯。

学校通过家庭发挥劳动教育基础阵地作用,开展家庭劳动,实行“四个一”原则,即认识一种植物、学习一项技能、学做一道美食、学做一项家务,鼓励学生从小学习各项劳动技能和本领,每周都会设定一个独特的主题。例如,在一个学期中,第一周的主题可能是“我来布置餐桌”,第二周则是“我负责清洁厨房”,第三周的主题为“我种植家中的小绿植”,整个学期共20周,每个星期都有与之对应的20个主题。学生会在周末的时间,与家长一同完成家庭劳动任务清单。这项家庭劳动教育课程强调劳动的重要性,旨在教导学生学会弯下腰、用双手去解决问题,体验与困难斗争的过程,感受劳动带来的满足感和成就感。有学生分享道:“当我完成家庭劳动作业时,我深感自己成为家庭的一分子,为家庭做出贡献也是我的责任。”从书本知识到家庭劳动,从课堂学习到家务实践,“行动”是智慧的源泉,“劳动”是心灵的修炼,每一次可见的劳动都蕴含着对学生成长至关重要的隐性素养。

(四)社会实践,知与行合一

陶行知的“生活教育”的重要内容就是“社会即学校”,他提出:整个的社会就是学校的教育范围,要把笼中的小鸟放到天空中去。《意见》中也明确提出要充分利用社会各方面资源,社区、街道是学校开展学生劳动教育的重要延伸。

“小鬼闯职场”体验活动。学生通过沉浸式体验“职业市场”,感受不同职业的独特魅力。活动邀请各行各业的专业人士分享他们的职业故事和经验,让孩子们对职业世界有了更深刻的认识,也激发了他们对未来职业的向往。此外,学生还纷纷化身“打工人”,在扮演、学习的过程中,感受不同职业的辛苦与快乐,学会尊重各行各业工作者。

“15分钟教育圈”拓展活动。学校专注于探索适合当下儿童特点的劳动教育“第二课堂”,主动链接区域地缘优势,构筑有力的联盟,创设真实的劳动场景,学校带领学生走进江苏省农科院、南京农业机械化研究所、中山陵茶厂……通过沉浸式、互动式学习,大胆尝试构建跨学科、跨场所、跨行业的劳动教育新模式,不断贡献劳动教育从“学校小课堂”走向“社会大课堂”的新路径。

“社区公益”志愿活动。学校将社区服务纳入学生的实践活动范畴,通过参与社区的环境整治、垃圾分类等活动,学生们能够深刻体会到劳动的意义和价值,增强他们的社会责任感。同时,学校还与敬老院建立长期合作关系,同学们将“紫金微型农场”中产出的农作物进行加工,制作成美食或手工艺品,再带到敬老院与老人们分享。

校社协同共育开展劳动教育,不仅让学生可以体会到每一位劳动者的辛苦与不易,同时,也能够学会承担社会的责任,学习到生活中的学科知识, 使学生在“行”中“知”,在“知”中有进一步的创造性思维。

三、完善体系,实施多维评价

为了提升教育质量,构建科学完整的教育体系至关重要,同时必须伴随合理的评价体系。建立以劳育人为核心的教育理念,关键在于确立一套清晰、客观且规范的评价标准。学校从劳动技能、劳动态度、劳动行为、劳动成果四个维度出发,精心制定评价指标。这些指标应全面体现以劳育人的德育、智育、体育、美育等多个方面,确保评价的全面性和深度。在评价学生劳动素养时,学校应避免片面和短期的视角。需要长期跟踪和调研,将学生的日常表现与阶段性考核相结合,以获得更为准确和全面的评价结果。因此,学校建立“一测四评”的评价体系。“一测”指的是学生劳动成长手册,鼓励学生自主记录日常的劳动实践和感悟;“四评”则包括自评、师评、家长评和社区评,多维度的评价能更全面地了解学生在劳动教育中的成长和进步。让劳动成为学生学习和生活中的重要组成部分,通过“微型农场”实践活动,引导学生树立正确的劳动观念,养成良好的劳动习惯,提高劳动技能,培养深厚的劳动情感,从而实现以劳育人的教育目标。

陶行知先生的“生活教育”理念强调生活决定了教育,劳动教育也就是生活教育。学校通过依托“微型农场”这一实践基地,充分发挥自身优势,巧妙利用周边资源,致力于培养“全面发展的人”。劳动教育不仅使学生掌握劳动知识和技能,更在劳动实践中完善人格,树立正确的世界观、人生观、价值观。通过“微型农场”课程的开发与实践,真正让学生在“行”中“知”,在“知”中“行”,知行合一,从而获得更好的成长。

参考文献:

[1]中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见https://www.gov.cn/zhengce/2020-03/26/content_5495977.htm.

[2] 马晶晶.小学生劳动教育现状调查研究:以沈阳市各区小学为例[D].沈阳:沈阳大学,2020.

[3]林永希.陈中文.史基升.陶行知劳动教育观对当代中小学劳动教育的启示[J].教学与管理,2020(30):5-9.

(责任编辑:刘莹)

*基金项目:南京市教育科学研究所“十四五”课题“以劳育人理念下城市小学‘微型生态农场’课程的开发”(LZD/2021/70)。