生活教育理念下小学劳动校本课程实践探索

作者: 于村

[摘 要]从“生活”“实践”“传承”三个维度出发,探讨了在生活教育理念下,如何结合地方传统文化特色开展小学劳动校本课程。以校本课程“金陵美食”中的“七头一脑”项目为例,通过因地制宜的场域联动、情境创设、任务驱动、双师协同教学及多元化评价,促进学生在劳动实践中深度参与,提升劳动素养和文化传承意识,通过家校联动,鼓励学生将所学应用于日常生活,实现劳动教育、生活实践与地方文化传承的有机融合。

[关键词]生活教育;地方传统文化;小学劳动校本课程;项目化教学

《义务教育劳动课程标准(2022版)》指出,劳动课程作为实施劳动教育的重要载体,应基于多样且开放的劳动项目。在开发劳动课程项目时,“要将劳动内容与当地的传统文化相联系,让劳动教育成为激发学生学习中华优秀传统文化,树立民族自豪感的重要渠道”。通过结合地域特色,挖掘传统文化资源,设计富有创意和实践性的教学活动,劳动校本课程在文化传承中发挥着不可替代的作用。本文以校本课程“金陵美食”中的“七头一脑”项目化教学为例,探讨如何通过生活实践传承和弘扬地方文化。

一、生活:立足日常生活,开发劳动课程

陶行知先生倡导的生活教育理念,强调教育是“生活所原有,生活所自营,生活所必须的教育”。劳动教育作为这一理念的重要实践,也应深深根植于生活的土壤之中,与生活紧密相连。在开发基于地方传统文化特色的小学劳动课程时,我们应充分结合当地的实际情况,精心选取适合的传统文化元素。这些元素包括传统习俗、传统工艺、传统饮食以及地方节庆等,它们贯穿于当地人的日常生活中,与本地区学生的生活息息相关。劳动课程具有较强的实践性,将这些文化元素融入劳动校本课程,不仅可以让学生在亲身实践中深刻感受传统文化的独特魅力,还能有效提升他们的文化素养和传承意识。

南京,这座历史悠久的文化名城,其饮食文化同样源远流长。盐水鸭、鸭血粉丝汤、水八鲜、“七头一脑”、乌饭、素什锦、赤豆元宵、桂花糖芋苗等金陵美食,无不彰显着南京独特的饮食魅力。学校紧密结合“烹饪与营养”任务群的素养要求和南京地方饮食文化特色,精心开发了“金陵美食”课程。在这门课程中,学生们不仅能了解到美食背后的故事,还能亲手学习制作这些传统佳肴。通过这样的优化设计,期望劳动教育能够真正扎根于生活,让学生在劳动中收获成长与快乐。

值得一提的是,南京饮食文化中有个独特的现象:“南京一大怪,不爱荤菜爱野菜。”清代美食家袁枚在《随园食单》中特别记录了南京人对野菜的偏爱。据文献记载,南京地区能食用的野菜多达二十多种,其中,“七头一脑”——枸杞头、马兰头、荠菜头、豌豆头、香椿头、苜蓿头、小蒜头和菊花脑,更是南京美食文化的特色代表。这八种野菜不仅营养丰富,而且承载着深厚的文化内涵。然而,随着时代的发展,孩子们能接触到的美食种类日益丰富,课前的调查显示,一些学生对于“七头一脑”感到陌生,有的学生甚至从未听说过。

基于五年级学生已经掌握了凉拌、蒸煮等烹饪方法的劳动技能,学校将“七头一脑”作为“金陵美食”课程中的重要劳动项目之一,特别面向五年级学生推出。根据新课标的目标指引与内容要求,结合学生的实际情况和学校的教育环境,确定了以下素养培养目标:一是了解“七头一脑”的文化内涵和科学知识,加深对金陵美食文化的了解和认同;二是运用凉拌、蒸煮等烹饪方法,制作一道春日美食,锻炼烹饪技能,培养营养均衡的意识;三是通过实践操作,传承和弘扬地方文化。

二、实践:深耕劳动项目,强化深度实践

生活教育理念强调“教学做合一”,只有让学生亲历劳动实践,深度参与完整的劳动过程,在“做中学”、“学中做”,才能真正磨炼学生的劳动技能,提升劳动素养,懂得劳动成果来之不易,感受劳动带来的成就感和获得感。“学生在丰富多彩的活动体验中,在真实可感的现场学习中”,更能激发其对地方传统文化的兴趣,“唤醒家乡文化认同”。

(一)因地制宜,场域联动

劳动场域作为项目实施不可或缺的基础,其选择和配置对于项目的顺利进行至关重要。在实际教学中,教师需要根据项目特性和需求,科学、合理地规划和确定劳动场域,这涵盖了适宜的劳动场所以及必要的工具设备等方面。在推进劳动教育时,学校应灵活利用现有条件,因地制宜,为学生打造一个贴近真实的劳动环境。

鉴于户外野菜存在辨识困难和中毒风险,学校劳动教师利用校内劳动基地“小能人”农场,专门种植了豌豆头、马兰头和菊花脑等人工野菜。这不仅为学生提供了体验采摘安全、卫生野菜的机会,还让他们在实践活动中加深对地方文化的亲身感受。此外,学校还设立了“小蜜蜂”劳动专用教室,其中配备了烹饪所需的电磁炉、水壶、刀具等全套厨具和调味料,教室内还有网络设备,支持平板联网,实现从农场食材采摘到教室烹饪的全流程资源整合,为学生的劳动实践提供坚实基础。

(二)创设情境,唤醒经验

“七头一脑”的项目设计依据学生的生活经验和劳动经验,融入地方特色,将教学活动与学生的日常生活紧密相连,通过创设生动的情境来提升学生的兴趣。实施细节主要体现在以下两个方面:

1.激趣导入,唤醒生活经验

课前教师已对学生的背景进行了了解,得知部分学生有品尝季节性野菜的体验,因此,教师选择一则与“七头一脑”美食相关的新闻,介绍当地餐馆推出的新菜品,以此作为教学切入点。通过真实案例和生动描述,让学生感受到“七头一脑”在现实生活中的应用和受欢迎程度,从而拉近他们与项目内容的距离。接着,教师引导学生回忆自己品尝季节性野菜的经历,鼓励他们分享当时的感受、味道以及与家人共度的美好时光。通过分享,让学生意识到“七头一脑”不仅是地方美食,更是承载着家庭记忆和文化传统的重要符号,从而增强他们对本土文化的认同感。

2.交流互动,唤醒劳动经验

基于学生已有的经验,教师设计了详细的调查表,引导学生通过采访、资料查阅等方式初步认识“七头一脑”。在课堂上,学生们分享了课前调查结果,有的展示了通过网络查询到的“七头一脑”相关知识,还有的分享了通过采访家人、市场摊贩或餐馆厨师等了解到的“七头一脑”的营养价值和烹饪技巧。在学生的交流中,教师相机补充有关“七头一脑”的历史渊源,并进一步提问:“看来大家对‘七头一脑’都有了不少了解,那么接下来我们看看谁能准确分辨出‘七头一脑’!”这样,学生的劳动知识和经验得到了有效地激活。

(三)任务驱动,合作学习

项目化教学结合生活实践,通过问题探究推动学生深度学习。项目式学习构成了一个系统而全面的学习旅程,它以问题为导向,强调实践性学习的重要性。在这一过程中,教师的角色是指导学生将问题转化为具体任务,以任务为动力推动学习进程,通过任务的完成来解决问题。在多样化的任务实践中,学生获得了丰富的劳动实践机会,从而深刻体验并领悟到劳动的价值与意义。

在“七头一脑”项目中,为了激发学生的兴趣和参与热情,教师发布了一项富有挑战性的任务:“今天,我们将施展各自的厨艺,展开一场春日美食的竞技。”为了达成素养目标,教师将这一大任务分解为理论学习、实践制作、成品展示等多个环节,这些环节涵盖了解“七头一脑”的知识、挑选并亲自采摘新鲜食材、策划烹饪方案、动手制作春日特色美食、组织品鉴会和分享劳动心得等步骤。这样的设计确保了学生能够逐步深入,全程参与烹饪过程,从而提升综合素养。

生活教育理念倡导“小先生制”,即让已有经验的学生指导其他同学,形成新的合作学习模式。在项目化学习中,学生成为学习的主体,而教师则转变为指导者,协助学生解决问题,并致力于提升他们的自主学习和团队协作能力。在“七头一脑”项目中,学生已掌握凉拌、蒸煮等烹饪技巧,能自主开展烹饪活动。教师鼓励部分能力较强的学生发挥他们的优势,成为“小先生”,指导其他同学。同时,教师引导学生小组合作,为学生提供必要的指导和支持,协助学生解决团队协作中遇到的问题。

(四)双师协同,优化育人

双师协同育人模式在劳动技能培养中展现出其独特优势。除了任课教师提供指导外,还可以利用家长和社会资源,特别邀请专业领域的专家进入课堂,与任课教师形成“双师”组合,共同为学生提供精准的技能操作指导。

以“七头一脑”教学活动为例,劳动教师在课堂上传授文化历史知识和采摘技巧,并带领学生前往校内农场实地采摘食材,同时引导学生设计烹饪方案。而学校食堂厨师在烹饪技巧方面给予学生专业指导,例如豌豆头和马兰头烹饪时间不宜长,添加调味品时可以少量多次等,厨师还结合“七头一脑”的营养价值讲解膳食搭配原则,引导学生理解均衡饮食的重要性。例如厨师建议两个小组烹饪马兰头拌香和菊花脑蛋汤,菊花脑蛋汤有清热润燥的功效,而马兰头拌香干。在实践烹饪过程中,劳动教师着重培养学生的良好劳动习惯和安全意识,如正确使用刀具、维护操作环境、保持清洁以及团队合作的分工等。在双师协同的教学模式下,学生能够在项目式学习中系统地掌握劳动技能,全面提升劳动素养。

(五)多元评价,内化素养

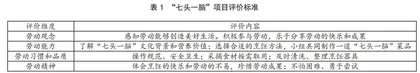

新课标倡导评价主体的多元化,强调在实际操作过程中,评价环节不应仅限于传统的教师评定。为了更全面、立体地评价学生的劳动素养,可以引入学生自我反思、小组内互评以及专家权威点评等多种评价方式。同时,劳动评价应涵盖劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神等多个维度,形成一个全面且细致的评价体系。

在“七头一脑”项目中,教师采用了前置评价策略,明确评价指向,并设定了具体的评价标准,有助于更准确地评估学生在项目中的综合表现。这一策略也为学生提供了清晰的目标导向,有助于他们发现并改进在劳动实践中的不足,从而进行有针对性的提升。评价的每个维度都有具体的内容,确保学生能够清楚地了解自己的学习进度和成果。

为了深化劳动效果,教师还设计了“春食品鉴会”活动,鼓励学生展现厨艺。在评价环节,由小组学生代表、厨师和劳动教师共同担任评委,依据标准进行评价。这种多元化的评价方式不仅促进了学生个体的自我成长与反思,还在小组互动中实现了知识的共享与技能的提升。特别是厨师的专业点评,为学生提供了宝贵的专业反馈;劳动课教师也重点观察并评价了学生的劳动习惯和小组合作能力。这种优化的评价方式更有益于全面提升学生的劳动素养。在评选出“最佳菜品”和“最佳团队”后,教师还鼓励学生分享自己的烹饪心得和体验,引导他们反思学习过程,总结经验和教训。这不仅有助于学生在未来的学习和实践中更好地借鉴和应用所学知识和技能,还进一步强化了他们的劳动观念和劳动精神。

三、传承:融通生活实践,传承传统文化

陶行知先生曾说:“行是知之始,知是行之成”。这一观点强调了学习与实践的紧密联系。学生在课堂上所学习的每项技能,其终极目标都是能够更好地服务于生活。因此,在设计课外劳动任务时,教师应积极拓展教学的时空边界,使劳动教育不仅局限于课堂之内,更要深入到学生的日常生活中,从而实现生活与实践的完美结合。

“七头一脑”不仅是南京春季餐桌上的美味佳肴,更承载着丰富的文化传承意义。通过让学生亲身参与其采摘、烹饪和品尝的全过程,教师不仅传授了野菜的食用知识和烹饪技巧,更重要的是让学生在实践中深刻感受到传统文化的独特韵味。这种通过亲手实践来体验和传承文化的方式,使得劳动教育更加生动和有意义。

在课程的尾声,教师鼓励学生运用所学,为家人亲手烹制一道“七头一脑”菜品,意在引导学生学以致用,实现家校场域的联动,通过鼓励学生主动参与到家庭劳动中,和家人分享“七头一脑”美食,不仅能够增进家庭成员间的情感交流,还能让家长更加了解并支持学校的劳动教育理念。通过实践锻炼劳动能力,培育学生深厚的劳动价值观和品质,同时也是对金陵美食文化的一种传承与弘扬。这一过程有效提升学生的文化素养、烹饪技能和对地方文化的传承意识,真正实现劳动教育与生活、文化的深度融合。

生活、实践和传承是相辅相成的。生活提供了实践的土壤和传承的环境;实践让传承变得更加生动和具体;传承则让生活和实践有了更深厚的文化底蕴。只有将生活、实践和传承有机地结合起来,才能使传统文化在现代社会中焕发出新的生机和活力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陶行知:生活即教育[M]. 武汉:长江文艺出版社,2021.

[3]俞旭.传承地方传统文化培育学生家国情怀——以校本课程“江南博物”之“江南‘水八仙’”教学为例[J].江苏教育,2022(7):26-28.

(责任编辑:刘莹)