跨学科项目式学习在语文教学中的应用

作者: 张建生

《义务教育课程方案(2022年版)》指出:“加强课程内容的内在联系,突出课程内容结构化,探索主题、项目、任务等内容组织形式。原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。”

跨学科项目式学习,是一种将多个学科的知识内容和技能要求融合在一个项目中进行教学的模式,它有利于打破学科壁垒,帮助学生融会贯通不同学科领域的知识。以统编版语文教材五年级下册第二单元为例,笔者在此阐述一下小学语文跨学科项目式学习的实践策略。

一、确定项目主题

本单元以“走进中国古典名著”为主题,编排了《草船借箭》《景阳冈》《猴王出世》《红楼春趣》四篇课文,设置了“口语交际”“习作”“快乐读书吧”三个板块。本单元的语文要素为“初步阅读古典名著的方法,学习写读后感”。其中“口语交际”板块引导学生进行“怎样表演课本剧”的话题讨论。

课本剧因其能将静态的文字变为动态的表演,使相对单一的课堂学习变得生动有趣,因而备受学生喜爱。笔者以“口语交际”为切入口,将本单元的学习项目主题确定为“演员的诞生”,将古典名著文字转化为课本剧表演,让学生用语言、动作将文字“读”出来,进一步增强读的兴趣。

二、明确教学目标

结合具体的教情与学情,参考本次项目式学习的主题,笔者确定以下教学目标。1.梳理课文主要内容,把握关键人物的形象特点;2.能交流、总结阅读古典名著的基本方法;3.能根据读过的文章或书籍自主撰写读后感;4.能在阅读原著的基础上创作课本剧,并以小组为单位完成课本剧的编排和演出;5.能根据课文情境与感情基调选择合适的配乐;6.能独立完成课本剧中的场景搭建和人物着装设计。

三、设计驱动型问题

驱动型问题是项目式学习的核心,直接影响学生的学习动机和参与度。笔者结合单元内容和项目主题,将本项目的驱动型问题设置为“如何演好语文课本剧”。为使驱动型任务设计更加合理,笔者整合音乐、美术相关内容,设计了四个子任务。

1.做有心的阅读者。此任务包含两个活动。活动一:读故事内容。学生阅读并理解课文内容,自主制作人物小卡片,并通过图文结合的形式,向大家介绍人物的典型故事、性格特点、结局命运等。活动二:理文章脉络。课文选自四大名著,人物多、情节繁杂,因此笔者组织学生从整理人物关系入手,绘制人物关系图,并结合经典内容绘制连环画,帮助其梳理文章脉络。

2.做有创意的讲述者。结合“快乐读书吧”,开展讲经典故事活动,以人物小卡片、人物关系图、连环画为载体,让学生根据人物性格设计有趣的语言和动作,并加入合理想象,生动有趣地讲述名著故事。

3.做有体验的记录者。开展写原创剧本活动,比如创作《猴王出世》剧本时,笔者先引导学生明确戏剧发生的场景——花果山,明确剧中出现的角色——石猴、众猴等,明确剧中重要的情节——石猴自告奋勇闯进瀑布一探究竟,并通过小组讨论、即兴表演等形式,引导学生完善剧目台词及细节。

4.做有灵魂的表演者。开展制作文创产品活动,鼓励学生制作戏剧宣传海报或者邀请函吸引观众,创作剧情黏土画、剪纸等文创产品。小组之间相互交流,提出修改建议,不断完善文创产品。最后,在班级内评出最具创意奖,以培养学生的动手能力和团结协作能力。

在整个项目实施过程中,教师注重创设一个开放的学习环境,鼓励学生积极提出问题,主动探索解决方案。教师的角色更多地转变为引导者和协助者,帮助学生在跨学科项目学习中发现兴趣点,克服困难,取得进步。

四、规划项目实施进程

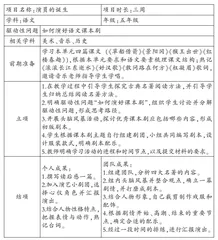

为达成本单元项目式学习目标,笔者立足语文教材,围绕驱动性问题,创造性设置项目化学习内容,引导学生在语言实践中强化自主合作探究能力,提升语文学科核心素养,发展关键能力(见上表)。

五、多元评价复盘反思

此项目成果展示,既要体现出语文驱动型问题的创造性解决,又要展示出音乐、美术知识的融合运用。因此,笔者设置了课本剧表演、绘画展、歌唱比赛等活动,鼓励学生表演武松打虎剧情、展览西游记连环画、演唱电视连续剧《西游记》主题曲等。同时,笔者从学习态度、合作能力、问题解决、表达能力四个维度,结合学生实际情况设计了评分表。除了教师对学生表现进行评定,也进行学生自我评价、同伴互相评价,使学生对照学习目标进行复盘与反思。

跨学科项目式学习是提升学生综合素养的重要途径之一。今后,我们要进一步深化对跨学科项目式学习的研究,不断完善实践策略,为教育的高质量发展贡献更多智慧和力量。

(本文系河南省教育科学规划课题“新课标背景下的小学跨学科项目式学习的实践研究”的阶段性成果,课题编号:2024YB1327)

(责 编 林 岚)