新课标的结构化理解与教学转化:基于课程与教学的基本问题

作者: 杨玉琴 倪娟

摘要: 从课程与教学的4个基本问题出发,对新课标的整体结构、“目标一族”结构、“课程内容”结构、“一级主题”内部结构以及“课程实施”逻辑结构进行了解读,形成理解新课标的目标→内容→实施→评价的逻辑视角。阐明了从课程与教材内容到教学内容、从课标“目标一族”到教学目标以及从课标情境素材到教学情境的转化逻辑。以便教师理解新课标各部分的功能及内在关联,在教学中能够有效转化。

关键词: 新课标; 课程与教学; 核心素养; 结构化

文章编号: 1005-6629(2024)06-0003-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

《义务教育课程方案(2022年版)》指出,“国家课程标准规定课程性质、课程理念、课程目标、课程内容、学业质量和课程实施等,是教材编写、教学、考试评价以及课程实施管理的直接依据”[1]。2022年版各学科义务教育课程标准强化课程育人导向,着力培养课程核心素养。教师对课标的理解及教学转化直接影响课程育人的效果,因此,研读、理解并依据课程标准进行教学是每位教师的必修课。

但教学实际中,教师对课标的研读状况堪忧。对2023年国培计划某省初中化学骨干教师培训98名学员的调研结果显示,“平时写教案时会查课标”的仅有28%,不少教师只有在开设公开课、参加教学比赛或写论文时才会翻阅课标。关于“你读课标时的最大困难是什么”的主要回答有“理论性太强”“名词太多”“抓不住重点”“不知与教材中的知识点如何对应”“不清楚考题会以什么形式出现”“不知在课堂教学中如何用”等等。已有不少研究者对《义务教育化学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)进行了详细解读,为教师理解新课标提供了宝贵参考,但由于大多是从不同主题或概念进行的解读,也易造成教师阅读时“只见树木,不见森林”,存在“抓不住重点”“摸不着头绪”“看过记不住”等现象。从课程与教学的基本问题逻辑出发,阐释新课标的基本结构,帮助教师建立课程、教学与评价之间的内在关联,形成对新课标整体结构的理解,以把握新课标各部分的内容和功能,能够在教学中进行有效的转化应用。

1 基于课程与教学基本问题的新课标整体结构

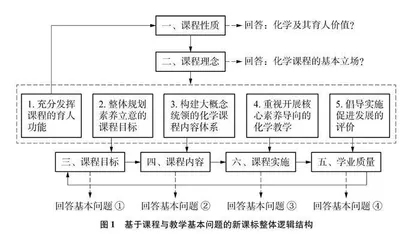

泰勒《课程与教学的基本原理》指出,制订任何课程及教学计划都必须回答4个基本问题:①学校应力求达到何种教育目标?②要为学生提供怎样的教育经验才能达到这些教育目标?③如何有效地组织这些教育经验?④我们如何才能确定这些教育目标正在得以实现[2]?正是对这4个基本问题的回答,构成了新课标的整体结构(见图1)。其中,课程性质阐明化学课程及其育人价值。课程目标回答基本问题①化学课程要达到何种目标,课程内容回答基本问题②要为学生提供怎样的经验才能达到课程目标,课程实施回答基本问题③如何有效组织和实施课程内容,学业质量则回答基本问题④如何确定课程目标正在得以实现。课程理念则是对课程与教学基本问题开宗明义的回应,阐明课程性质、目标、内容、实施及评价的基本立场,具有统领作用,是课程标准的灵魂。

新课标以课程核心素养为主线串联了课程与教学的基本问题。“课程性质”界定义务教育化学课程的育人价值为培养化学观念、科学思维、科学探究与实践、科学态度与责任四大课程核心素养;“课程目标”具体阐述了课程核心素养的内涵、维度以及具体要求;“课程内容”是课程核心素养形成和发展的载体,通过既相互独立又具有实质性联系的5个一级学习主题“科学探究与化学实验”“物质的性质与应用”“物质的组成与结构”“物质的化学变化”“化学与社会·跨学科实践”,体现化学学科特质,凸显育人价值;“课程实施”是课程核心素养培育的路径和保障,从教材编写、教学、评价、课程资源开发利用、教师培训与教学研究等多角度阐述;学业质量是课程核心素养的具体成就表现,体现课程实施的结果,反映课程目标的达成程度[3]。由此,形成了核心素养课程目标→内容→实施→评价的课程结构逻辑闭环。

2 新课标“目标一族”的逻辑结构

课程与教学所要解决的首要问题便是“要达到何种目标”,课程内容的组织、实施及评价都是为了达到目标。新课标以核心素养为指引,建构了“课程目标→主题内容/学业要求→学业质量标准”的“目标一族”[4]。课程目标是学生通过课程学习所要达到的最终结果,新课标整体规划素养立意的课程目标,提出“形成化学观念、解决实际问题”“发展科学思维,强化创新意识”“经历科学探究,增强实践能力”“养成科学态度,具有责任担当”4大目标要求;内容要求是对5个一级主题内容“学什么以及学到什么程度”的要求,分别对该主题下的学科大概念、学科内容、思路与方法、态度价值观、学生必做实验及实践活动提出了具体规定;学业要求是对“学生学完主题内容后能做什么”的要求,是化学课程要培养的核心素养在学习主题层面的具体化,是学生在学习某主题相关内容后应达成的素养表现要求[5];学业质量是对“学生通过化学课程学习后在核心素养维度表现为什么”的整体描述,是以本课程对核心素养的培养要求及其表现特征为主要维度,基于课程目标、结合课程内容对学生学业成就的具体表现特征进行的整体刻画,用于衡量课程目标的达成程度[6]。不同目标要求之间的逻辑结构如图2所示。

以课程目标1“形成化学观念、解决实际问题”中的要求之一“初步认识物质的多样性,能对物质及其变化进行分类”为例,在“目标一族”中的不同表述如表1所示。可见,不同目标要求尽管描述的角度不一样,但具有内在一致性。其中,课程目标具有总括性,起着指引作用,通过具体的主题内容要求承载课程目标、通过具体的学业要求一步步达成学业质量,通过学业质量评估课程目标达成的程度。学业要求(即某主题内容的学业质量)和学业质量描述的都是学生的核心素养表现,这就使得素养目标“可见”“可评”,因此,学业质量是化学学业水平考试命题的重要依据。新课标基于“质量驱动”规范学生“学会什么”,有助于促进教、学、评的有机衔接,形成育人合力[7]。

新课标学业质量共4条,分别聚焦于学生通过5个一级主题内容的学习,在“说明物质组成与性质”“解释化学反应与规律”“参与实验探究与实践”“探索问题解决与应用”4个方面的学业成就,既体现了课程核心素养目标的达成要求,也融合了化学课程内容的学习要求,故在表达上与课程目标或内容主题不是一一对应,它们之间的逻辑关系如图3所示。

一方面,学业质量基于发展学生核心素养所确定的课程内容,回答“学生学习课程内容后能做什么”的问题;另一方面,学业质量是核心素养表现的刻画,通过界定学生经过课程学习后应达到的基本能力水平和程度要求体现核心素养水平[8]。学业质量没有单独列出“科学思维”的学业成就表现,这并非对科学思维没有要求,而是因为科学思维是化学课程学业质量的基础,科学思维的课程目标要求在4个学业质量标准中都有体现[9]。因此,化学课程核心素养目标、课程内容和学业质量,三者虽然内涵和功能不同,但在目标和本质上是一致的,都是为了在化学课程中落实立德树人根本任务,促进学生全面发展。

3 新课标“课程内容”的逻辑结构

素养导向的课程目标要真正落实到教师的课堂教学和学生的日常学习之中,需要可教、可学的具体课程内容作为载体,即为学生提供一定的教育经验以达到目标。新课标课程理念3提出“构建大概念统领的化学课程内容体系”,以解决教学内容“散、多、浅”的问题。5个一级学习主题分别从化学学科的本体论、认识论和价值论视角,精选学生能够“带得走、用得上、能迁移、有价值”的内容体系,其逻辑结构及与课程目标的对应关系如图4所示。主题2、 3、 4是化学科学的客观研究对象及基本认识领域,在自然界和生产生活中广泛、真实存在,蕴含结构化的知识、特定的活动经验及基本的态度价值,主要承载化学观念和科学思维素养目标;“科学探究与化学实验”侧重化学学科方法论,侧重于科学探究与实践素养目标;“化学与社会·跨学科实践”则体现化学学科在解决社会问题及跨学科应用中的重要价值,侧重于科学态度与社会责任素养目标。五大学习主题既相对独立又具有内在关联。

5个一级主题体现了化学学科本质、方法和价值,具有高度概括性、统摄性和迁移应用价值,可视为化学学科大概念[10]。每个一级主题又由5个维度的内容构成,包括大概念(Big idea,简称B)、核心知识(Core knowledge,简称C)、基本思路与方法(Method,简称M)、重要应用与态度(Application and attitude,简称A)、必做实验及实践活动(Practice,简称P),形成主题大概念统摄下的BCMAP结构。以主题3为例,主题内容结构与课程目标的侧重对应关系如图5所示。鲜明地表明了在每个主题中不仅要教知识,更要教学科大概念、科学思维方法和学科价值,而且是通过实验和实践“教”,使得每个维度的核心素养在各学习主题中都有相应的内容要求和学业要求,由此实现了课程内容体系的结构化、功能化和素养化[11]。

4 新课标“一级主题”内部逻辑结构

新课标的每个一级主题由学业要求、内容要求和教学提示3部分组成,它们的逻辑结构如图6所示。内容要求解决教师教什么和学生学什么的问题,是一种输入性要求。学业要求解决学生学后能做什么的问题,是一种输出性要求。教学提示解决的是怎么教和怎么学的问题,是将内容输入转化为学生输出的中介桥梁,通过学生的输出表现是否符合学业要求可评价教师教得怎样、学生学得怎样,从而实现“教-学-评”一体化。

教学提示由教学策略建议、情境素材建议和学习活动建议组成。其中教学策略建议针对每个学习主题的特点和教学中存在的突出问题提出相应的教学策略;情境素材建议则给出了与学习内容密切相关、体现素养发展要求的真实情境载体,如自然现象、生产和生活实际、社会性科学议题,化学史实、科技前沿、相关实验和调查研究数据等;学习活动建议指明必要的学习活动经历和过程,其中,实验探究活动涵盖了基本的化学实验技能、探究性实验以及手持技术数字化实验等,调查与交流活动包括文献资料的查阅、与化学相关事件的调研、社会热点问题的讨论、数据的收集与利用等,项目式学习活动来源于日常生产生活中的真实问题,引导学生开展基于实验的科学探究实践、基于设计制作的工程技术实践以及跨学科学习等。可见,新课标通过教学提示意在引导教师创设真实问题情境,让学生通过包括实验探究、调查交流以及项目式学习等学科实践活动,“做中学”“用中学”“创中学”,从而习得可以迁移到真实世界解决真实问题的核心素养。

5 新课标“课程实施”的逻辑结构

在课程逻辑环中,课程实施回答的是“如何有效地组织这些经验”,即如何通过教材编写、教学以及评价等路径有效地将课程内容组织起来并转化为学生能体验到的课程。新课标文本中“课程实施”虽然置于最后,但它在课程逻辑环中是连接课程目标、内容与评价的中间环节(见图7左),教学则是课程实施的最基本路径。当从课程逻辑转向教学逻辑时,需要解决的仍然是泰勒的4个基本问题,只不过解决课程问题的主体是课程开发者,解决教学问题的主体是教师。所以,新课标从教学、评价、教材编写、课程资源开发与利用以及教师培训与研究5个部分给出建议。其中,教材是将课标理念、目标、内容及评价等具体化的重要载体,也是教师选择和组织教学内容的重要依据;评价是教学系统不可或缺的重要组成部分,主要功能是诊断学习效果、改进教学,促进目标的落实;课程资源开发与利用是支持教学的物质保障,教师培训与教学研究则是提升教学效果、提高课程实施质量的重要专业保障;教学建议部分从目标研制、内容组织、科学探究与实践(验)教学的实施、学生学习方式的转变等方面展开,与评价部分共同构成了教学的逻辑环(见图7右)。

新课标对于“教学”的要求亦是一个结构化体系。课程理念中提出“重视开展核心素养导向的化学教学”和“倡导实施促进发展的评价”,指明了教-学-评的方向;在一级主题中通过“BCMAP”的二级主题结构要求教学内容的组织需要在大概念统摄下,形成知识、观念、方法、实践和价值观的统一,通过“教学提示”告诉教师“如何教”,学生“如何学”,提供了指向具体内容的清晰的教学路径;课程实施的“教学建议”和“评价建议”围绕教学要解决的基本问题,给出了科学研制化学教学目标策略、合理组织化学教学内容策略、实施实验探究和实践活动策略、促进学生学习方式转变策略、日常学习评价策略以及相应的教学与评价案例等。由此可见,课程标准通过教学与评价理念、教学提示、教学建议、评价建议等多层次的规定与指导,对教师的教学进行方向引领和操作指导,使教师按照课程标准的基本理念,沿着课程标准规定的目标,以特定的方法与过程设计和实施教学,根据课程内容“量身定做”教学活动,从而实现课程内容的素养培养价值,实现“教什么”与“怎么教”的统一、目标与手段的统一以及过程与结果的统一[12]。