基于微粒观的人教版初、高中化学教材分析

作者: 陈泳蓉 邓峰 吴来泳

摘要: 采用内容分析法,建立微粒观分析类目,对人教版初、高中化学教材进行分析。结果表明,微粒观组分在不同学段教材中的分布虽各有侧重,但共性是侧重在微粒符号观、微粒本体观、微粒作用观、微粒结构观;微粒观组分在不同阶段教材的发展呈现出与化学思维对象联系广度进阶的特点。据此为基于微粒观开展教学实践提出三点建议。

关键词: 微粒观; 化学教材; 教材分析; 观念进阶

文章编号: 1005-6629(2024)06-0010-08 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 问题的提出

化学观念能反映核心素养的学科特质,初、高中化学新课标均明确要求学生能理解并运用化学基本观念[1,2]。化学基本观念具有概括性和层次性的特征[3,4],梳理教材中微粒观发展路径是逐步建构化学基本观念的重要前提。作为化学基本观念之一,微粒观是指对微粒、微粒间的相互作用、物质结构及其对物质性质影响等所形成的总观性认识[5],反映了人们从微观层面认识物质组成、结构、性质及变化规律的思维倾向。目前,国内外对微粒观开展大量研究,其中在理论层面主要研究其内涵[6,7]与发展层级[8~10],而实证方面则集中于微粒观水平测查[11~13]和微粒观教学实践[14~16]。化学观念的形成是长期纵深递进的结果,学生从初中接触微观粒子到高中进一步理解微粒与物质、变化和能量的关系,其微粒观一直处于螺旋上升状态,教学过程的断层会导致学生化学观念形成受阻[17]。然而,现有的微粒观教材分析研究多停留在单一学段教材[18~20]。本研究基于微粒观对人教版初、高中化学教材进行系统分析,总结微粒观在教材中的分布特点,构建微粒观在教材中的发展层级,为教师认识不同阶段的教学内容对建构和发展学生微粒观的作用、开展观念建构教学提供参考。

2 研究设计

2.1 研究对象

选取人民教育出版社2012年版《义务教育教科书·化学》2本教科书和2019、2020年版《普通高中教科书·化学》5本教科书[21~27]为研究对象,将其划分为义务教育教材(包括九年级上册、九年级下册)、高中必修教材(包括必修第一册、必修第二册)和高中选择性必修教材(包括选择性必修1、选择性必修2、选择性必修3)。

2.2 研究方法

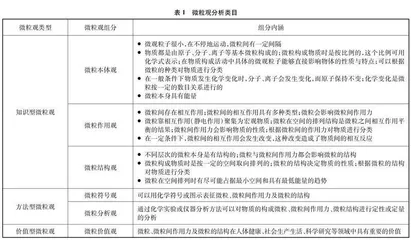

采用内容分析法梳理微粒观组分在不同学段化学教材中的分布情况和发展进阶,共经历5个步骤[28]:第一,进行抽样,规定除教科书习题外的内容为样本范围。也就是说,不包括教材中的“练习与应用”和“复习与提高”栏目。第二,确定分析单元,依据研究目的确定本研究的分析单元为一句文本(或一张图片、一个表格)。第三,构建微粒观分析类目,通过文献综述和课标分析初拟组分类目,再通过分析教材修改完善分析类目,最后由三位专家进行效度检验。最终得到如表1所示的微粒观组分框架,包含3类微粒观共6个组分。本研究的微粒观内涵包含结构观,这是因为物质结构是由微粒及其相互作用形成[29]。第四,评判编码与信度检验,依据分析类目对7本化学教材进行评判编码,共得到1887个数据。邀请两位专家对抽取30%的数据(566个)分别独立编码,计算得到评分者间信度为0.895,表明编码结果具有良好信度。第五,进行统计分析,采用频次统计和卡方检验等统计方法呈现微粒观组分分布情况,再从学科知识和思维发展等角度对编码数据进行定性分析,构建微粒观组分层级进阶,并统计在不同学段教材中微粒观各水平的分布情况。

3 结果与讨论

3.1 微粒观组分分布情况

对微粒观在3个阶段教材中的频次与百分比进行统计(见表2),结果表明整体上呈现出微粒观各组分随着学段发展逐渐丰富的特点,其共性是侧重的组分主要是微粒符号观、微粒本体观、微粒作用观和微粒观结构观。卡方检验结果也表明,不同阶段教材的微粒观组分分布存在显著性差异[χ2(10, 1887)=114.02, p<0.05]。

具体而言,义务教育教材侧重微粒符号观和微粒本体观,这与教材特定的知识内容紧密相关。微粒符号因其本体作用和特定的表征思维,在各阶段教材中均有广泛体现。高中必修教材侧重微粒符号观、微粒结构观、微粒本体观和微粒作用观,相较于义务教育阶段有所提升。一方面是因为高中教材内容不断丰富,另一方面教材在文字表述和符号表征上显化对微粒、微粒间作用力和物质结构的描述。选择性必修教材侧重微粒符号观、微粒作用观、微粒结构观、微粒本体观,虽然与高中必修教材一致,但是承载这些观念内涵的知识、概念的广度和深度显著提升。值得一提的是,尽管微粒分析观和微粒价值观在高中选择性必修教材分布占比较少,但相较于前两个阶段有显著增加。

3.2 微粒观组分层级进阶

基于微粒观组分内涵与教材内容,以化学思维认识三对象(物质、变化、能量)[30]为进阶变量,梳理微粒观组分在不同阶段化学教材中的进阶路径,以解决单一视角所建立的微粒观层级兼容性差、进阶孤立等问题。

下面以“微粒作用观”为例阐述微粒观组分进阶模型(见图1)。微粒作用观划分四个水平,分别用相应的字母代表每一水平中所包含1~3条观念内涵,同一水平中的观念内涵为并列关系。譬如,ZY-[BH-NL]表示微粒间的相互作用与“变化”和“能量”两者存在关联,不强调三者的联系顺序,该水平的内涵为“微粒间相互作用改变会引起能量的改变”。

3.2.1 微粒本体观层级进阶

微粒本体观内涵可以划分为3个层次,具体如图2所示。其中,纵坐标左侧的教材内容与右侧的各水平内涵相对应。按照该进阶层级将微粒本体观282个数据进行水平划分,结果显示随着学段的提高,微粒本体观的2、 3水平逐渐占据主导,表明义务教育阶段的教材主要建立低水平的微粒本体观,即侧重微粒本身的特点;高中阶段的教材更适合帮助学生建立中、高水平的微粒本体观,增加微粒与物质、变化和能量的关联。卡方检验结果为χ2(4, 282)=16.38, p<0.05,说明不同阶段教材中微粒本体观水平分布存在显著差异,呈现纵向、螺旋式发展的特点。

3.2.2 微粒作用观层级进阶

微粒作用观内涵划分为4个层次(见图3)。其中,水平1关注微粒间的作用力及其类型和微观粒子对微粒间作用力的影响,主要对应“化学键”“分子间作用力”等核心概念。水平2表示微粒间作用力与物质/变化/能量的单一联系,集中体现在高中必修和选择性必修教材。水平3表示微粒间作用力的变化引起物质/能量的变化。微粒作用观的最高水平表示微粒间作用力与物质、变化和能量三者存在相互影响。对238个微粒作用观编码数据划分层级水平,微粒作用观各水平在初中和高中教材的分布呈现明显的层次性,高中教材是帮助学生建立完整的微粒作用观的重要素材。不过,相对于高中必修教材而言,选择性必修教材中的微粒作用观水平并未明显提升。

3.2.3 微粒结构观层级进阶

基于物质结构与微粒、微粒间作用力的关系,微粒结构观可视为对微粒本体观和微粒作用观的再发展。269个教材编码数据所渗透的微粒结构观内涵可划分为3个水平(见图4)。水平1体现不同层次的微观结构以及微粒与微粒间作用力对其影响,对应着“原子结构”“分子结构”“晶体结构”等内容。水平2将结构与物质/变化/能量联系起来,水平3表示物质结构与任意两个思维认识对象的关联,这两个水平的观念集中体现在高中阶段教材中。卡方检验结果为χ2(4, 269)=12.62, p<0.05,表明同阶段教材中微粒结构观水平分布存在显著差异,具体体现为在义务教育教材侧重发展水平1,即要求学生能够认识物质是具有微观结构的,而高中教材则以水平2和水平3为主,表明高中教材更强调“结构决定性质,性质反映结构”的观念指引。

3.2.4 微粒符号观层级进阶

微粒符号观从属于方法型微粒观,其观念组分层次高于知识型微粒观的三组分。微粒符号观可划分为4个水平(见图5),其中水平1内涵可概括为化学符号、模型或图示可以表征微粒、微粒间作用力及微粒的结构,这一内涵贯穿7本化学教材。水平2表示化学符号可以表征微观层面内容与物质/变化的关联,对应着化学式、结构式、原电池工作原理示意图等内容。水平3强调用化学符号表示化学反应中的物质与微粒变化,化学方程式、离子方程式、电极反应式、有机反应式等内容都是这一观念内涵的具体表现。水平4则是在水平3的基础上增加对能量的表征,对应教材中的反应能量变化图和热化学方程式。

卡方检验结果为χ2(4, 917)=50.85, p<0.05,表明不同阶段教材与微粒符号观水平有显著性关系。前三个水平均随着学段的提高,出现的频次逐渐增多,水平4只出现在高中选择性必修教材中,既反映微粒符号观内涵随着初高中教材知识丰富呈现纵深发展的特点,还表明高中选择性必修教材更关注对微粒符号的综合运用。另外,从频次百分比角度可以发现,水平2在三个学段中的相近且占据主要部分,这可能是因为教材中大部分内容采用化学式描述物质有关。值得关注的是,在高中必修和选择性必修阶段,水平3的频次较为接近,这与必修阶段课程重点(常见的无机物及其应用、简单的有机化合物及其应用)有关。

3.2.5 微粒分析观层级进阶

微粒分析观在中学阶段出现频次为81,可将其划分为3个水平(见图6)。其中,水平1强调利用现代技术手段对微观层面进行探查,譬如通过扫描隧道显微镜、红外光谱、X射线衍射等技术观探测微观粒子、微粒间作用力和结构。水平2的内涵拓展至对物质和变化微观本质层面的探查分析,譬如氯离子的检验方法、飞秒技术的应用等等。水平3是通过化学实验或仪器等手段对化学变化中的能量变化进行测定,集中体现在选择性必修1“中和反应反应热的测定”的部分。此外,微粒分析观各水平频次百分比统计结果显示三个阶段教材的内容主要渗透前两个水平内涵,水平3只出现在选择性必修教材,表明整体上人教版教材对发展学生微粒分析观的要求不高,即要求学生了解可以通过实验或科学技术手段对物质的微观层面进行测定。

3.2.6 微粒价值观层级进阶

关于微粒价值观的内容较少,对其中蕴含的观念内涵进行水平划分,如图7所示。水平1体现微粒、微粒间作用力和结构在各领域的重要价值,在3个阶段教材中均有所体现。水平2一方面表述为具有特定结构的物质在各领域的重要应用价值,例如,九年级教材“链状结构的高分子材料(如聚乙烯塑料)具有热塑性”体现了物质结构决定物质性质的价值内涵;另一方面表述为微观粒子的运动变化价值,如选择性必修2教材中所提到的ESR技术就是利用电子自旋原理。水平3分别对应教材中工业废水的处理、霓虹灯工作原理、有机合成等内容。卡方检验结果为χ2(4, 100)=13.27, p<0.05,表明微粒价值观不同水平与不同阶段教材类型有显著关系。高水平的微粒价值观在各阶段教材中的占比逐渐增大,说明整体上水平发展是逐步提升。选择性必修教材中反映化学应用价值的篇幅更多,更有助于学生建立完整的微粒价值观,认识到化学来自生活也作用于生活,凸显化学学科价值。

4 结论与建议

基于上述结果与讨论,可以得到本研究的结论。一是微粒观组分在不同学段教材的分布大致上相同,呈现出随着学段提高而逐渐丰富的特点。二是具体至各个阶段的教材,其共性是侧重的组分主要是微粒符号观、微粒本体观、微粒作用观、微粒结构观。三是微粒观组分在不同阶段教材的发展呈现出化学思维对象联系广度进阶的特点。据此,针对微粒观教学实践提出以下建议:

4.1 重视研究和使用教材,做好初高中化学教学衔接

微粒观不是以显性结论出现在教材中,而是内隐于化学教材的具体知识与核心概念。建立初高中微粒观各组分进阶图,有利于把握教学梯度,做好教学衔接。以微粒本体观发展为例,在初中阶段根据学生认识微粒的特点,初步建立微观视角;进入高中必修阶段,引入基于微粒对物质分类的视角、认识物质的微观本质等内容,建立宏观与微观的联系;再到选择性必修阶段,深入探究物质内能的影响因素、物质变化的微观本质等内容。学生在学习的过程中对微粒本质观的认识也逐渐由单点到多点联系再到结构化联系的纵向发展。