融入优秀传统文化的初中化学学科实践活动设计

作者: 朱玉林

摘 要: 以“自制西瓜霜”为项目主题,在教学过程中融入《本草纲目》、滩田法制芒硝、古法制作西瓜霜等中华优秀传统文化,通过“西瓜霜的制作体验”“西瓜霜制作原料的鉴别”“西瓜霜原料获取原理的探究”“西瓜霜产品的展示”等环节,引导学生小组合作开展探究实验,测出西瓜霜的原料成分,感知西瓜霜形成过程中的物理变化和化学变化,在锻炼实践探究能力的同时增强了文化认同感。

关键词: 优秀传统文化; 项目化学习; 西瓜霜; 物质检验

文章编号: 10056629(2024)10005806

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题的提出

《义务教育化学课程标准(2022年版)》提出要“传承中华优秀传统文化,挖掘其中蕴含的古老技术和人文精神,增强学生的社会责任感和民族认同感”[1]。中药是中华优秀传统文化的典范,其制作方法和提取工艺蕴含丰富的化学知识与技能,可以作为情境素材融入化学教学中。项目化学习是学习者以小组为单位合作解决基于课程的、主题式的、挑战性的情境问题的活动,强调学生在真实情境下进行有意义的科学探究[2]。以传统中药西瓜霜的制作为项目化学习主题,采用实验探究的方式检验西瓜霜的原料成分,并亲手实践制备项目成果西瓜霜,实现优秀传统工艺和项目化学习的充分融合。

物质的检验和制备是中学化学重要的教学内容。初中化学各种离子的检验方法比较琐碎,分布在教材的不同章节,往往成为学生记忆的难点。本节课在学生学习了常见的酸、碱、盐后,以“自制西瓜霜”的学科实践活动为基础,融入“制作原料的鉴别”问题,让学生通过实验探究的方式,应用离子检验的方法解决实际问题,有利于巩固学生所学知识,培养其创新思维。盐类提纯,尤其是工艺流程图也是初中化学的重点之一,传统教学通常由教师直接给出工艺流程,而且情境比较单一(多为海水制盐),本节课让学生从古籍文本和芒硝的性质推理并画出工艺流程,有利于丰富教学情境素材,培养学生解决真实问题的能力。

2 教学目标

(1) 能够综合运用离子检验、物质分离提纯、溶解度、渗析等知识解决“西瓜霜原料鉴别”和“芒硝提取工艺”等实际问题,培养科学探究与实践素养、工程思维和问题解决能力[3]。

(2) 能够运用探究性实验的一般流程,设计实验方案,增强与他人分工协作解决问题的能力。

(3) 在解决问题的学科实践过程中,感悟民族智慧,增强文化自信。

3 教学流程

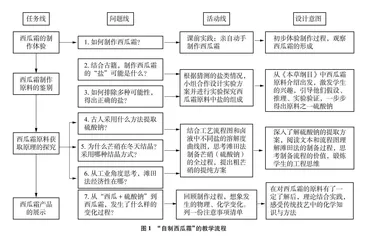

“自制西瓜霜”项目的教学流程如图1所示,其中“西瓜霜的制作体验”是课前实践,其余环节是课中探究。

4 教学实录

4.1 课前实践:西瓜霜的制作体验

[课前任务]提前2~3周布置实践性作业,让学生在家亲自体验西瓜霜的制作过程。

[制作步骤]西瓜霜的制作主要分为如下几步(参考图2):

(1) 准备原料:学生自备新鲜西瓜、菜刀、瓦罐,教师提供一包“盐”。

(2) 瓜瓤切片:把西瓜瓤切成片状,不用去皮。

(3) 放入瓦罐:一层西瓜片、一层“盐”交替着把原料放入瓦罐,西瓜片与“盐”的质量比为7∶1。

(4) 封闭瓦罐:用纱布包裹瓦罐盖子,盖上瓦罐,放在阴凉通风处2~3周。

(5) 收集白霜:瓦罐外会自然产生白色结晶,将其轻轻刮落,几天后重复,直到没有更多白霜析出。

4.2 课中探究

[情境导入]西瓜霜是我们家中的常备药,如“西瓜霜喷剂”和“西瓜霜含片”等,我们口腔溃疡、喉咙疼、牙龈肿痛时都会用它。其实,西瓜霜是一味中药,古籍记载西瓜霜的功效有“治咽喉口齿、双蛾喉痹、喉痹久嗽”等。同学们在课前已根据老师提供的操作步骤和原料进行了制作。这节课主要探究提供给大家的原料成分及其制作过程的化学原理。

4.2.1 西瓜霜制作原料的鉴别

[引出问题]老师之前发给同学们的那包“盐”,是直接向药材铺购买的“制作西瓜霜的原料”。古籍中也有记载,西瓜霜的制作原料是新鲜西瓜和一种“盐”(图3)。这到底是一种什么“盐”呢?让我们一起从《本草纲目》中寻找线索。

[资料卡片]李时珍在《本草纲目》中写道:“此物见水即消……,生于盐卤之地,状似末盐。”(注:“末盐”指细末状的盐)

[问题]根据以上性质猜测,它可能是什么“盐”?

[学生]“见水即消”说明这种盐可以溶解于水,又“生于盐卤之地”,因此可能是:氯化钠、碳酸钠、硫酸钠、硝酸钠、氯化镁、氯化钙、氯化钾、硫酸镁等。

[追问]如何证明?请小组讨论后回答。

[学生1]这些盐都由阴离子和阳离子构成,可以用沉淀的方法来检验,比如阳离子的检验:镁离子可以与氢氧化钠生成沉淀。但如果没有生成沉淀,可能没法确定是钠离子还是钾离子了。

[学生2]对于阴离子的检验:氯离子可以用硝酸银检验,硫酸根可以用氯化钡检验,碳酸根可以用过量稀盐酸检验,但是硝酸根离子的检验方法我们还不知道。

[演示实验1]同学们的思考有理有据,生1提到用氢氧化钠检验镁离子,下面我们就来试一试,请同学们观察现象并填写表1。

[资料]钠、钾离子的鉴别大家还没学过,所以老师补充了“焰色反应”资料卡片:焰色反应指的是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时,使火焰呈现特征颜色的反应:钠及其化合物的焰色反应呈现黄色,钾及其化合物的焰色反应呈现紫色。

[演示实验2]进行焰色反应演示实验,请同学们观察演示实验的现象,继续填写表1。

[教师]通过刚才的实验,我们已经知道阳离子是钠离子了,这种实验方法就是“提出假设→实验检验”的科学方法,同学们马上就要自己用这种方法来检验阴离子。生2提到硝酸根离子的检验方法没有学过,为此我们可以采取先检验其他阴离子,若检验出来,则可排除;若未检验出来,我们再查资料如何检验硝酸根。

[学生实验]学生分组进行实验,可以任选一种进行检验,实验完成后需要展示结果,汇报“实验方案(步骤)”“实验现象”和“实验结论”。

提供的材料:西瓜霜原料(盐)、蒸馏水、稀硝酸、稀盐酸、硝酸银溶液、硝酸钡溶液、澄清石灰水等。

[小组展示]三个不同小组的实验记录如表2所示。

[教师]经过同学们的实验探究后,我们得出该盐中的阴离子是硫酸根。结合我们前面发现的阳离子是钠离子,我们就成功地探究出了这种“盐”的真正成分——硫酸钠。

[总结]今天的探究过程遵循的思路,对大家以后的物质检验也是适用的。请同学们总结出由阴离子、阳离子组成的物质的检验方法。

[学生]思路图展示(图4)。

4.2.2 西瓜霜原料获取原理的探究

[情境深入]《本草纲目》记载硫酸钠“生于盐卤之地”,与食盐(氯化钠)等混合在一起,古人如何提取硫酸钠呢?

[资料卡片1]古人采用“滩田法”制取芒硝,巧妙利用自然界不同季节的温度变化使原料液中的水分蒸发,将粗芒硝结晶出来,因而流传着“夏产盐,冬产硝”的谚语。如图5所示,夏季将含有硫酸钠、氯化钠、硫酸镁、氯化镁等成分的天然卤水灌入滩田,经日晒蒸发和降温冷冻,冬季析出粗芒硝结晶。此后,还要对粗芒硝结晶进一步提纯,得到可以制作西瓜霜的精制芒硝。

[任务]请同学们根据资料,将滩田法制备芒硝的过程用简化的工艺流程图来表示。

[学生展示]学生绘制的工艺流程如图6所示。

[问题思考]结合工艺流程图和天然盐卤水中不同盐的溶解度曲线图(如图7所示),思考下列问题。

问题1:为什么芒硝在冬天结晶?采用的哪种结晶方式?

问题2:粗芒硝中含有哪些杂质?

[学生1]对于问题1,从溶解度曲线图中可以得出芒硝在冬天的溶解度远远小于夏天,适合采用降温结晶的方式,在夏天浓缩盐卤水,冬天降温析出大量芒硝晶体。

[学生2]对于问题2,我觉得粗芒硝中含有少量不溶物泥沙和可溶性的Mg2+、 Cl-杂质,因为滩田法制备是在地里肯定混有泥沙且天然盐卤水中除了硫酸钠外还含有氯化钠、硫酸镁、氯化镁等盐类杂质。

[追问]那如何除去这些杂质呢?

[学生2]对于不溶物泥沙可以采取过滤的方式除去,对于Mg2+、 Cl-可以加入氢氧化钠溶液和絮凝剂分别除去。

[教师]滩田法是加工天然盐卤水和人工盐卤水最经济的方法,从工业角度思考,滩田法经济性在哪?

[学生]充分利用太阳能蒸发水分,利用冬季温度降低使芒硝降温结晶析出,耗能少,工艺简单。

[小结]这种滩田法往往适用于气候干燥、有沉积芒硝类矿层、干盐湖或存在地下盐卤水的地区。山西运城盐湖是世界三大硫酸钠型内陆盐湖之一,因此这里的人们使用滩田法来制备芒硝。

[补充科普]硫酸钠在古代被称为“芒硝”,这样的称呼其实体现了硫酸钠的性质。“芒”指细刺,说明硫酸钠是类似针尖状的晶体;“硝”通“消”,指硫酸钠易溶于水,遇水即溶解。

4.2.3 西瓜霜产品的展示

[过渡]在探究了西瓜霜的制作原料及其提取方法后,同学们将课前实践活动制作的产品展示出来,注意观察自己的产品性状与其他小组的差异。

[学生1]我们小组只制出了很少的西瓜霜,原因应该是我们用的瓦罐不太透气,而且我们发现瓦罐有釉彩的地方就完全不会生成西瓜霜。

[学生2]我们的瓦罐一开始外面湿漉漉的,完全风干后生成的西瓜霜都结块了。所以我们觉得应该把瓦罐放在通风的地方,让硫酸钠饱和溶液尽快蒸发结晶,防止结块。

[教师]很好,现在我们对西瓜霜的工艺有了更深的理解。请大家分析、思考课前制作的各个步骤中蕴含的变化原理。

[学生]第一步,西瓜汁液渗出来,使硫酸钠粉末溶解,形成西瓜汁——硫酸钠溶液;第二步,西瓜汁——硫酸钠溶液从瓦罐内壁渗透到外表面;第三步,瓦罐外的溶液蒸发结晶,西瓜汁中的溶质(包括硫酸钠)一起析出,形成白霜状混合物——西瓜霜。

[问题]刚刚这位同学提到了西瓜汁液会“渗出来”,那西瓜为什么会自动“渗出”西瓜汁呢?

[提示]一时间没有学生能够回答。因此教师播放生物学中细胞“质壁分离”的视频动画:植物细胞的细胞膜是半透膜,当细胞外的液体浓度高时,细胞内的细胞液会向外渗出,导致细胞收缩,与细胞壁分离。

[学生回答]西瓜上撒了硫酸钠粉末后,西瓜表面的硫酸钠浓度是很高的,比细胞液(西瓜汁)浓度高,所以细胞液(西瓜汁)就能渗出了。

[教师]这位同学说的很有道理,我们解决实际问题时要调用多个学科的知识,这也是为什么我们要进行跨学科学习。

[总结]今天这节课我们借助了《本草纲目》等古籍,帮助我们了解西瓜霜的制作原料,并深入理解了西瓜霜制作过程的化学奥秘。中华优秀传统文化中蕴含着丰富的化学知识,而化学技术帮我们更好地感受传统文化的魅力,并将这份古老技艺传承下去。

4.3 课后优化

[课后作业]同学们课前制作西瓜霜是比较盲目的,所以品质不一。但现在就可以结合硫酸钠的物理性质和化学性质,思考如何优化改进西瓜霜的制作工艺,制作出品质优良且可控的西瓜霜。

[学生成果]优化西瓜霜的制作工艺的方法(见表3)。

5 教学反思

在化学教学中将中华优秀传统文化和项目化教学方式相融合,既可以弘扬民族文化,还可以让学生通过“做中学”“用中学”“创中学”解决真实情境中的问题,发展化学学科核心素养。但在教学素材的选取与教学过程中需处理好如下关系:

(1) 传统文化情境的选取要与化学教学内容相适配。传统文化情境素材不只是作为一个引子,或只是走过场,而是需要与化学学科核心知识紧密结合,从情境中能衍生出学生利用已有知识去解决的问题。本节课以自制西瓜霜为主题,不是一个简单的动手活动,而是融入了物质检验、工艺流程、实验探究、跨学科思维的科学实践,不仅让学生感受到传统文化的魅力,也具有一定的知识容量。

(2) 传统文化情境素材的阅读与化学信息的提取相结合。传统文化情境素材通常是古籍文言文,学生既需读懂文言文,还需提取其中所含的化学信息。这时需要教师针对具体的文本审时度势地处理:简单信息让学生自取提取,复杂信息给予学生提示与帮助。比如“生于盐卤之地,状似末盐”,教师首先对学生感觉困惑的“末盐”一词给予注释,然后在理解文言文的基础上思考这种“盐”的物理性质和化学性质。此外,本节课让学生从“滩田法”文本中概括出古人制取芒硝的工艺流程图,也是训练学生阅读文本的一种有效做法。

(3) 把握好学生探究与已有知识基础的关系。如传统文化情境中所蕴含的有些问题学生并不具备相关的化学知识。在探究活动中教师应提供脚手架,既给学生明确问题解决的方法,也给学生示范问题解决的思路,使学生沿着正确的方向继续探索,逐步掌握实验

探究的“一般思路”。又如基于学生对“可溶性盐”的假设,教师先提供学生知识范围内没有的金属阳离子的检验方法,形成实验假设实验原理实验方案实验现象实验结论的探究思路,再让学生用规范的思路检验阴离子,再形成物质鉴别的一般方法与思路,这对学生而言是一种从基础知识到问题解决方法的升华。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 义务教育化学课程标准(2022年版)[S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022.

[2]顾建辛, 叶依丛. 以“项目式学习”推进高中化学“单元主题教学”的理论思考与实践操作[J]. 化学教学, 2023,(8): 21~27.

[3]邹国华, 刘帅, 蔡小蔓等. 化学教学中培养工程思维: 内涵、必要性及实现途径[J]. 化学教学, 2020,(8): 3~6,11.