黄河文化背景下初中化学跨学科教学的探索

作者: 孙英芳 徐迎春 毕晓琳

摘 要: 以“青铜器”为例,从黄河文化的重要组成部分——青铜文明出发,聚焦青铜的冶炼铸造,立足化学学科,分析跨学科融合点,提炼驱动性问题,构建项目化任务,设计和实施系统化教学,引导学生打破学科壁垒,探究先人改造、应用物质的智慧,发展综合运用跨学科知识解决真实问题的高阶思维能力,培育核心素养,深化对黄河文化的体验,坚定民族自信。

关键词: 中学化学; 跨学科实践; 核心素养; 黄河文化; 青铜文明

文章编号: 10056629(2024)10005206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

黄河流域是中华文明的重要发祥地。中共中央国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》指出,要通过黄河文化充分展现中华优秀传统文化的独特魅力,深入传承黄河文化基因,展示黄河流域在建筑营造、传统工艺等领域的文化成就……建设跨学科、交叉型、多元化创新研究平台[1]。《义务教育化学课程标准(2022年版)》(下称“化学课标”)提出,要重视跨学科实践活动,要反映人类探索物质世界的化学基本观念和规律,传承中华优秀传统文化,厚植爱国主义情怀[2]。可见,跨学科实践活动是传承中华优秀传统文化的重要途径。

崛起于黄河流域的青铜器,是中华文明史上浓墨重彩的一笔。化学课标在“中国古代史”主题中指出,“商朝的青铜冶炼技术和甲骨文代表早期中华文明的辉煌成就”,要求通过了解青铜铭文典型器物知道夏商西周王朝的建立与发展[3]。化学课标在学习主题二“物质的性质与应用”的教学提示中,明确建议使用“对我国古代金属冶炼成就的描述,我国古代合金材料的制造(如铸造钱币、青铜器等)”等情境素材[4]。可见,青铜器的冶炼铸造中蕴含的知识有显著的学科融合特质,既是实施中华传统文化教育的重要载体,又可作为开展跨学科实践活动的良好素材,以此为主题设计跨学科教学可有助于学生构建跨学科大概念,体验黄河文化、赓续中华史脉、坚定民族自信。基于此,我们立足化学学科,设计了“黄河流域的青铜文明”跨学科教学。

1 教学内容分析

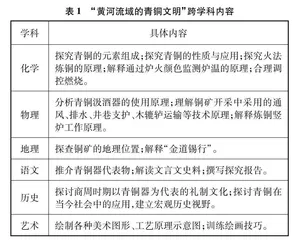

“黄河流域的青铜文明”是针对九年级学生开展的跨学科实践活动,需4课时完成。学生在历史课中已了解青铜器的高超工艺。从化学学科的角度,它主要对接了鲁教版教材八年级化学第六单元“燃烧与燃料”、九年级化学第四单元“金属”的相关内容,承载了化学课标中“物质的化学变化”“物质的性质与应用”等主题的大概念与核心知识,同时也涉及了“化学与社会·跨学科实践”主题中化学与资源、材料等相关内容,在查阅资料与实证推理中培养学生的科学思维、变化观与元素观等化学基本观念、守正传承的科学态度与社会责任感。从跨学科的角度,本活动立足化学,融合物理、地理、语文、历史、艺术等多学科的相关内容(见表1),协同持续发展“物质与能量”“比例与定量”“结构与功能”“原因与结果”等跨学科大概念。其多功能的育人价值如图1所示。

2 教学目标

各学科课程标准的共同理念之一是聚焦核心素养组织课程内容。跨学科教学更应以核心素养为导向整合多学科课程资源,基于整体性、综合性协同育人。因

此,本教学目标的制定,微观上关注多学科知识内容内在关联的外显和融通,宏观上明确各学科内容对具体核心素养培育的贡献。初中相关学科课程标准提出的核心素养如表2所示。

结合上述内容分析和对各学科核心素养的理解,制定教学目标如下:

(1) 通过参观调研、选择特定青铜器推介等活动,赏析青铜器的历史文化价值,提高审美感知、历史解释和文化理解力。

(2) 通过探寻古铜矿采选、火法炼铜、青铜配比及熔铸技术,探究制造青铜器过程中蕴含的跨学科智慧,提升建模推理、科学探究与实践、艺术表现、历史解释能力。

(3) 通过调研、展示青铜的现代应用,树立传承青铜文明的社会责任感。

3 教学流程

本项目依据教学目标凝练了系列驱动性问题,引导学生基于不同学科学习内容、思想方法之间的内在关联进行真实探究与实践,任务线、问题线、活动线并举,合力承载素养的发展,整体落实跨学科教学。具体如表3所示。

4 实施过程

4.1 赏析青铜器

[任务发布]教师提前两周发布任务,给出驱动性问题任务单:青铜器为什么多出土在黄河流域?“九鼎八簋”承载了怎样的文化内涵?你最喜欢哪一件青铜器?打算如何将它推介给公众?学生以小组为单位参观齐文化博物馆并查阅相关资料,提交成果并进行交流。

[小组1]黄河流域气候适宜,拥有丰富水源和肥沃土地,为人类的生存提供了得天独厚的条件,是当时的政治、经济和文化中心。

[小组2]鼎是最早用于烹煮食物的器具;簋是古代盛食物的器具。“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,大夫五鼎四簋,元士三鼎二簋”。鼎与簋使用数量的多寡代表着贵族等级的高低,鼎簋组合成为礼制的象征。

[小组3]猜猜图中宝物的用途(见图2)。这是古代汲酒器!使用时竹节形长柄在上,球形器在下竖直放入酒中,酒顺着荷蕾形器下方的圆孔进入,空气由上面的方孔排出。当酒进入球形器后,用拇指压住方孔提起时滴酒不漏,松开拇指时酒再流出。下面我们用两端开口的塑料滴管来模拟一下它的用法(见图3)。

设计意图:本活动从历史、语文、科学等角度,按照初步感知→理解→推介青铜器的逻辑线,引导学生经历从输入到输出的认知进阶。通过鉴赏青铜器展现中华先祖的审美水平和创造力,学生对“藏礼于器”的商周礼制文化有了较深的理解。

4.2 探索古铜矿采选

该部分内容在学校微机室内完成,方便学生搜索、提炼网络资料。

[情境创设]出示古代冶铜遗址图。

[学生]铸造青铜器的原料来源于南方;识矿的方法:观察矿山表面是否生长着铜草花或者寻找矿山断面地层是否有孔雀石。

[教师]为中国青铜文明提供坚实物质基础的是长江中下游地区,“金道锡行”就是指专门运输青铜原料的南铜北输路线。

[问题引导]露天开采毕竟有限,铜矿仍以地下开采为主,古人采矿过程中有哪些惊艳的“黑科技”呢?

[情境素材]古代矿山地下采矿遗址图、商代木辘轳图。

[小组1]配合图片介绍开采工具及如何解决井下通风、照明、排水问题;结合曲折的坑道、繁复的木桩结构介绍古人采矿中如何保障矿井的稳定性(井巷支护工艺如图4所示)。这些较成熟的采矿技术展示了我们的祖先已经能运用比较丰富的数学、化学、物理等知识。

[小组2]矿石运输要靠木辘轳(结合视频介绍)。随着时代的发展,木辘轳逐渐演化成图5形式。请看:轮转动的轨迹为大圆,轴转动的轨迹为小圆,r为重力臂,R为动力臂,根据杠杆原理F2rF1R, R>r,所以F1<F2,因此省力。

设计意图:本环节按照识矿→采矿→运输矿石的逻辑线探索古铜矿的采选工艺,一是教会学生形成从真实情境中剥离无关内容抽提关键问题进行整合重构的认识思路,二是引导学生融合科学、技术、工程等知识解释古代工匠的智慧,促进知识的灵活迁移和应用,形成基于陌生复杂情境的问题解决思维模型[5]。

4.3 探索火法炼铜

[情境创设]在古铜矿遗址中,人们发现了孔雀石,其主要成分是碱式碳酸铜,化学式为Cu2(OH)2CO3。3000多年前,我国古代劳动人民已经会用孔雀石炼铜,其原理是什么呢?

[学生]把碱式碳酸铜和木炭混合加热,具体原理如下:

(1) 加热碱式碳酸铜生成氧化铜:Cu2(OH)2CO3△2CuO+H2O+CO2↑;

(2) 氧化铜与木炭在高温下生成铜:C+2CuO高温2Cu+CO2↑。

[教师]木炭的作用是什么?

[学生]还原剂,燃烧过程中提供热量。

[情境素材]展示古冶炼场复原图、炼铜竖炉图。

[学生]配合图片介绍炼铜竖炉工作原理。

[小组活动]设计实验方案并模拟火法炼铜(见图6)。

设计意图:本环节按照分析炼铜原理→分析设备→炼铜的逻辑线引导学生整体性探索火法炼铜的原理,并在实验室内模拟火法炼铜,旨在提升学生依据物质变化规律改造物质的科学观念,以及实证、推测能力,增进学生理解青铜冶炼中蕴含的科学技术。

4.4 探究青铜的组成及熔铸

[情境创设]古人发现纯铜制作的器具较软,而锡延展性好,就在铜中添加锡制成青铜。《吕氏春秋》中曾记载“金柔锡柔,合两柔则刚”(金指铜单质),这说明青铜性能更优良。合金到底具有哪些优良性能呢?

[小组活动]就“颜色”“硬度”“熔点”等常见性质进行猜想,根据提供用品设计方案,如图7所示。

[学生]动手实验并获得结论:硬度大,青铜器机械性能好,耐用;熔点低,青铜容易熔化和铸造。

[情境进阶]用途不同的青铜器成分配比不同。“金有六齐,六分其金而锡居其一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居其一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居其一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居其一,谓之大刃之齐;五分其金而锡居二,谓之削杀矢之齐;金锡半,谓之鉴隧之齐”。请依照叙述计算所列举合金中含铜、锡的质量分数。

[学生]完成计算,得出数据(见图8)。

[情境进阶]为掌控熔炼火候,古代工匠通过识别熔炉中可见光的颜色判断温度。据记载,“凡铸金之状,金与锡,黑浊之气竭,黄白次之;黄白之气竭,青白次之;青白之气竭,青气次之,然后可铸也”[6],请调查解释出现各种可见光的原因。

[教师提示]物质的结构决定性质,可从合金的组成进行推测。

[学生]黑浊气:原料上附着的木炭、树枝等碳氢化合物燃烧产生的;黄白气:熔点低的锡先熔化而产生的;黄白之气竭,青白次之:温度升高,铜熔化产生的青焰色混入故现青白气;青白之气竭,青气次之:温度再高,铜全熔化,只有青气。

[教师]“炉火纯青”一词就来源于青铜熔炼过程中对可见光的描述,聪明的古人能通过观测青铜熔炼时的可见光监测炉温,说明当时的熔铸技术已达到很高的水准。

设计意图:本活动按照认识青铜的组成→探究合金性能→探究青铜元素配比→认识青铜熔铸的逻辑线从定性进阶到定量探究青铜的组成及熔铸,帮助学生形成“结构决定性质,性质决定用途”的化学观念。

4.5 了解青铜的现代应用

[情境创设]青铜的辉煌并没有被历史长河淹没,在现代社会中依然大放光彩。你知道青铜在现代社会中的应用吗?

[小组1]现代青铜是由铜、锡、铝、硅等多种金属组成的合金材料。工业方面,广泛用在船舶制造、航空航天、汽车、机械等行业,用于制造轴承、齿轮、管道、螺丝等零部件;建筑方面,广泛用于建筑装饰、建筑构件、室内外装饰等方面;文化艺术方面,广泛用于制作各种艺术品。

[问题进阶]由古到今话青铜,你有何感悟?

[小组2]从青铜时代开始,人类摆脱了对天然材料的完全依赖,拉开了利用科学技术创造新材料的序幕,人类的生产生活方式发生了巨大转变。自此,人类在利用化学变化改造旧物质、创造新物质新材料的开拓创新路上高歌猛进,推动了历史的迭代,谱写了科技力量推动社会发展的壮丽篇章。

[小组3]我们运用多学科知识理解了青铜器制作过程中的奥秘,中华先祖凭借自己的经验和聪明才智,不断探索,创造出了灿烂的青铜文明,正如千古黄河滔滔不绝,我们要向先祖学习并将文明成果和创新精神传承下去!

设计意图:本环节旨在了解青铜的现代应用,启发学生以更宏观、更融合的视角看待青铜文明,激发传承文明、开拓创新之志。

5 教学效果与反思

本次跨学科实践活动带领学生穿越时空回归青铜器时代,通过“鉴赏青铜→探究青铜→传承青铜”的进阶,引导学生经历调查、赏析、探究、体验青铜文明,融合多学科知识对先人的智慧结晶进行研究和解释,发展了科学、技术、工程、艺术融合解决实际问题的能力,形成了解释真实问题的跨学科思维方式,培育了学生的历史视野、文化传承与科学观念等多学科核心素养,增强了对黄河文化的理解,激发了学生主动传承中华优秀传统文化的热情,提升了中华民族文化的自信心。