基于TAP论证模型的科学论证能力在实验探究题中的考查特点及思考

作者: 赵晗蕾 黎雪晴 黎泓波

摘 要: 基于TAP论证模型的内涵及其相关研究,将科学论证能力解读为“五要素五水平”,并在此基础上构建实验探究题目分析框架。通过分析科学论证能力在2014~2024年北京市高考化学实验探究题目中的呈现形式及水平,归纳总结科学论证能力所蕴含的考查特点、运行规律与表现策略,并基于试题研究结果提出相关的化学实验教学建议。

关键词: TAP论证模型; 科学论证能力; 实验探究; 高考化学

文章编号: 10056629(2024)10008606

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

科学论证是指以资料为基础,借助事实证据或理论依据支持自己的主张、反驳他人的观点,通过逻辑推理形成最终结论的过程。随着科学研究的发展与人才培养需求的提高,逐渐出现了将科学论证引入到教育教学领域的研究。而实验探究作为科学研究的重要手段,与科学论证之间存在相辅相成的关系,共同促进学生科学素养的发展[1]。高考化学北京卷自2004年自主命题开始,便关注学生的学科思维与能力的培养,重视实验探究在试题中的应用,题目设计具有一定的综合性、创新性与代表性,是其他地区研究与借鉴的范本。本研究以2014~2024年北京市高考化学题中的13道实验探究题目(主观题,其中2016年与2021年各包含两道试题)为研究对象,通过对试题进行编码与分析,探究其考查科学论证能力的方式、特点及规律,研究其蕴含的教学内容与逻辑,以期反向指导中学化学实验的教学。

1 基于TAP论证模型的试题分析思路

作为非形式逻辑学的研究范畴之一,科学论证须满足逻辑学的基本规则,如图尔敏论证模型(TAP)。TAP是一种经典的科学论证模型,它指出科学论证应该由主张、资料、根据、支援、限定和反驳六个要素构成,且各要素之间满足一定的逻辑关系,如图1所示[2, 3]。结合TAP论证模型与化学实验试题相关研究结果,将科学论

证能力在试题中的考查解读为“主张的提出”“证据的陈述”“理由的说明”“条件的判断”以及“反驳的应用”五种形式,其内涵与要求如表1所示。

在科学论证能力的评价标准方面,《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(下称“新课标”)对与科学论证能力相关的“证据推理”素养的水平进行了详细划分[4]。而在TAP模型的相关研究中,不同研究者基于不同的标准对科学论证能力也进行了水平的划分。本研究参考Lee等人开发的基于TAP结构要素的书面科学论证能力评价标准[5]与上述有关“证据推理”核心素养的内容水平划分[6],构建了化学实验探究题目中科学论证能力的水平层级,如表2所示。该水平层级的划分兼顾TAP论证结构要素与思维能力的进阶,较为全面地体现了科学论证能力的不同水平。

上述科学论证能力的五种考查形式与五个水平层级构成本研究试题的编码与分析框架。以2023年北京市高考化学第19题为例进行编码分析,结果如表3所示。

例1 (2023年北京卷第19题)资料显示,I2可以将Cu氧化为Cu2+。某小组的同学设计实验探究Cu被I2氧化的产物及铜元素的价态。已知:I2易溶于KI溶液。发生反应I2+I-I-3(红棕色),I2和I-3氧化性几乎相同。将等体积的KI溶液加入到mmol铜粉和nmol I2(n>m)的固体混合物中,振荡。三次实验记录如下:

c(KI)实验现象

实验Ⅰ0.01mol/L极少量I2溶解,溶液为淡红色;充分反应后,红色的铜粉转化为白色沉淀,溶液仍为淡红色

实验Ⅱ0.1mol/L部分I2溶解,溶液为红棕色;充分反应后,红色的铜粉转化为白色沉淀,溶液仍为红棕色

实验Ⅲ4mol/LI2完全溶解,溶液为深红棕色;充分反应后,红色的铜粉完全溶解,溶液为深红棕色

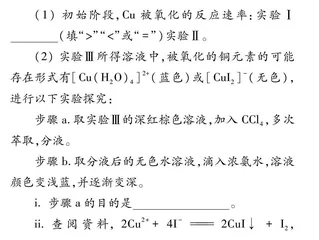

(1) 初始阶段,Cu被氧化的反应速率:实验Ⅰ (填“>”“<”或“=”)实验Ⅱ。

(2) 实验Ⅲ所得溶液中,被氧化的铜元素的可能存在形式有[Cu(H2O)4]2+(蓝色)或[CuI2]-(无色),进行以下实验探究:

步骤a.取实验Ⅲ的深红棕色溶液,加入CCl4,多次萃取,分液。

步骤b.取分液后的无色水溶液,滴入浓氨水,溶液颜色变浅蓝,并逐渐变深。

i. 步骤a的目的是 。

ii. 查阅资料,2Cu2++4I-2CuI↓+I2, [Cu(NH3)2]+(无色)容易被空气氧化。

用离子方程式解释步骤b的溶液中发生的变化: 。

(3) 结合实验Ⅲ,推测实验Ⅰ和Ⅱ中的白色沉淀可能是CuI,实验Ⅰ中铜被氧化的化学方程式是 。分别取实验Ⅰ和Ⅱ充分反应后的固体,洗涤后得到白色沉淀,加入浓KI溶液, (填实验现象),观察到少量红色的铜。分析铜未完全反应的原因是 。

(4) 上述实验结果,I2仅将Cu氧化为+1价。在隔绝空气的条件下进行电化学实验,证实了I2能将Cu氧化为Cu2+。装置如图所示,a、 b分别是 。

(5) 运用氧化反应规律,分析在上述实验中Cu被氧化的产物中价态不同的原因是 。

2 基于TAP论证模型的实验探究试题分析及结果

2.1 实验探究试题中科学论证能力考查的整体特征

2.1.1 科学论证能力形式的考查特征

对2014~2024年北京市高考化学题中的13道实验探究题目(主观题)的每一空的考查内容进行编码与频次统计,结果以年份为单位进行分析汇总,研究结果如图2所示。

由图可知,从科学论证能力的考查形式来看,对“理由的说明”要素的考查在历年的实验探究题目中占比最高(46次),约占所有形式考查频次(101次)的45.55%。位列其后的依次是“证据的陈述”(27次,占比26.73%)、“主张的提出”(24次,占比23.76%)、“条件的判断”(3次,占比3.0%)和“反驳的应用”(1次,占比1.0%)。并且“证据的陈述”与“理由的说明”在每年的实验探究题目中均有出现,分别年均考查2~3次与4~5次,属于重点考查内容。这是因为新课标颁布以来,命题者对“证据推理”核心素养的重视程度逐步加深,且学业要求的内涵也更侧重于“证据的陈述”与“理由的说明”,这进一步验证了本研究的结果的合理性。然而在实验探究题中,对“条件的判断”与“反驳的应用”要素的考查少之又少,反映出该结构要素在该类型试题设计与应用中的缺失现象。

2.1.2 科学论证能力水平的考查特征

依据上述基于TAP模型的科学论证能力水平层级划分,对13道实验探究题目所考查的科学论证能力水平进行编码统计,结果如图3所示。

由图可知,在实验探究题目中,对科学论证能力的考查主要聚焦在水平2与水平3,在每年的试题中均有涉及。这两水平要求学生能建立结论与证据的联系,更进一步则是要多维度且多层次地解释结论与证据间的逻辑关系。由此可见,实验探究题目对学生的论证能力的逻辑性、系统性与全面性有较高的要求。对水平1的考查频次仅次于水平2与3,说明依据实验证据得到相关结论仍是实验探究题目的重点考查水平。水平4与水平5要求学生对论证发生的条件做出判断,并在论证不成立时提出合理的反驳,这对学生的科学论证能力要求极高,因此考查比例很小,但该水平是最能体现学生高阶证据推理素养的标准之一。

总体来看,实验探究类题目以真实的化学实验作为情境载体,对学生而言是熟悉的论证环境,但也具备一定的陌生度,处于学生的“最近发展区”。科学论证能力的主要考查形式是“理由的说明”与“证据的陈述”,水平考查多分布于中级水平,这与学科核心素养的指向与要求高度一致。

2.2 实验探究试题中科学论证能力的考查形式详析

2.2.1 对“主张的提出”形式考查的具体知识点

主张是用资料和根据可以证实的命题,一般基于研究者的已有经验提出,在实验探究中多早于实验过程而出现。然而基于实验探究试题的考查目的,很难在试题呈现初始时就让学生提出主张,故“主张的提出”多以实验结论的形式展现,要求学生依据实验数据或现象得到并呈现一定的结论或主张,如2023年第19题第1问、2021年第16题第2问、2019年第11题第3问,2018年第28题第1、 3、 4问等都涉及该要素的考查。以2019年第11题第3问为例进行分析解读。

例2 (2019年北京卷第11题节选)(3)根据沉淀F的存在,推测SO2-4的产生有两个途径:

途径1:实验一中,SO2在AgNO3溶液中被氧化生成Ag2SO4,随沉淀B进入D。

途径2:实验二中,SO2-3被氧化为SO2-4进入D。

实验三:探究SO2-4的产生途径

① 向溶液A中滴入过量盐酸,产生白色沉淀,证明溶液中含有 。

本题提供了实验操作及其现象,学生通过解读题干信息就能得到相应的结论并陈述。由前置问题可知反应体系中存在Ag+,将题干中提到的实验现象“产生白色沉淀”与已有知识“AgCl白色沉淀”相联系也能证明溶液中含有Ag+。此类题目意在考查学生对学科知识的应用能力,是极具基础性的考查方式,有利于学生锚定具体的知识要点,为后续题目的作答提供一定的支架。

2.2.2 对“证据的陈述”形式的考查强调资料搜集与数据转化能力

“证据的陈述”多要求学生找出题目中已知的可以支持结论的各种实验现象、数据、图表等宏观表征资料,考查学生从化学实验及其变化中提取证据资料的能力,此部分与TAP论证模型中的“资料”相对应,如2023年第19题第3问、2022年第19题第1问,2020年第19题第2、 3问以及2017年第28题第1、2问等都属于对该要素的考查。以2023年第19题第3问为例(上述中例1):题干中提出主张“推测实验Ⅰ和实验Ⅱ中的白色沉淀可能是CuI”,学生需找出并陈述能证明该主张成立的证据资料。由上一问可知,实验Ⅰ和Ⅱ中发生了化学反应:2Cu+KI32CuI+KI,实验现象“观察到少量红色的铜”可以推出加入浓KI溶液后发生了上述反应的逆反应,故白色CuI沉淀溶解。在这一科学论证过程中,主张与部分实验资料已经明确给出,学生只需要补充完整实验现象即可。除此之外,对“证据的陈述”要素的考查与“实验现象”“实验数据”等实验要素紧密相连,能有效考查学生解读实验现象与数据以及进行转化的能力。

2.2.3 对“理由的说明”形式的考查契合“证据推理”核心素养要求

根据作为连接资料与主张的桥梁,用来说明主张与资料间联结的合理性。根据的存在是隐性的,不一定展现在论证环节中,但却是整个论证活动中最为重要的环节。而支援可以用来补充说明根据的权威性。“理由的说明”与上述两种TAP论证结构要素紧密相连,是实验探究题型中考查频次最多的形式要素,要求学生能基于实验资料解释其与实验主张之间的逻辑关系,如2022年第19题第4问、2021年第16题第3问,第18题第2、 4问,2018年第28题第2问等问题。以2021年18题第1问为例进行分析解读。