立足学科理解、凸显学科能力考查的主题式命题研究

作者: 王怀文,张春艳,苏华虹

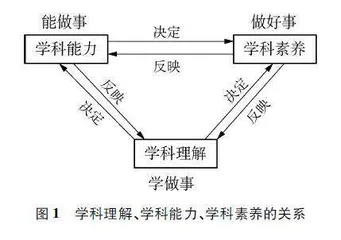

摘要: 学科理解是形成学科能力和素养的底层逻辑,学科能力是学科理解的外在表征,也是形成学科素养的直接要素。命题应依据考查目标、考查对象特征,在主题式大概念统领下,立足学科理解、凸显学科能力考查并进行结构化命题。

关键词: 学科理解; 学科能力; 高中化学; 主题式命题

文章编号: 1005-6629(2023)02-0080-07 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

1 考查学科理解及学科能力的重要性

1.1 化学学科理解、学科能力的内涵及与学科素养的关系

化学学科理解是对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识[1]。化学学科理解的对象,不仅包括化学学科知识,还应包括具有化学学科特质的认识视角和认识方式。王磊认为,化学学科能力包含知识和经验的输入——学习理解活动、输出——应用实践活动、高级输出——迁移创新活动[2]。

学生在学习过程中存在“表层理解”现象,似乎能够理解所学的原理方法,但却无法调用所学知识和方法解决新情境下的“旧问题”,产生这种“表层理解”的原因是学生没有真正理解学科知识的内涵及其思维方式,即“学科理解”不到位,未能形成解决实际问题的能力。

学科学习的过程是不断建构学科理解并在实践中培养学科能力和素养的过程。学科理解、学科能力和学科素养的关系如图1所示。学科理解是形成学科能力和素养的底层逻辑,决定了学科能力和素养水平;学科能力是学科理解的外在表征,也是形成学科素养的直接要素,学科能力是打通学科理解到学科素养的关键变量。三者共同实现了学习过程中“学做事”“能做事”“做好事”的递进式发展脉络。

1.2 立足学科理解,考查学科能力的命题意义

高考化学试题命制时,选取具有价值引领功能的真实情境为素材,设计能促进学科理解的问题,考查关键能力,回归学科本质[3]。全国多个地市对命题进行了积极的、有益的探索,为区域教学质量检测顺利进行提供了保障。但是部分命题者对命题内容的学科理解深度不足,对学科能力考查的挖掘不到位,高度模仿高考题的素材及设问等外在形式,然后对试题内容生硬地贴上素养标签。这种“伪素养导向”,实质上弱化了试题“引导教学”的功能。素养落地,首先要引导学生基于具体的知识来建构具有广泛迁移价值的认识视角,从而形成“举一反三”,解决陌生情境下真实问题的能力。因此立足学科理解,考查学科能力,是素养在评价中落地的突破口。

2 主题式命题考查化学学科理解和学科能力的优势

高中化学科主题式命题是以诊断学生学科核心素养为测试宗旨,以主题教学理念为理论基础,选取真实而有意义的问题情境,设置与情境紧密相关的实际问题,重视考查内容的关联性与进阶性,进而促进学习主体意义建构的一种命题形式[4]。主题是主题式命题的灵魂,试题的情境素材、设问应围绕主题进行精心组织,为考查主题服务。

主题式命题体现素养导向、能力为重、知识为基的命题理念(见图2)。宏观方面,关注命题主体意义(大概念或主题)建构,将学生解题过程演变成外显学科素养的过程;中观方面,关注情境与问题之间的关联,学科认识视角和认识思路的多样化,凸显学科能力的考查;微观层面,重视试题命制思路结构化,对考查目的、考查内容、考查要求进行整体设计,注重挖掘真实情境中的真实问题,立足学科理解精心设计问题,为能力和素养考查提供支撑。主题式命题体现了“知识+能力+价值”的命题理念。

3 立足学科理解,考查学科能力的主题式命题路径

3.1 素养的形成路径和考查路径

学科素养的形成路径决定其考查路径(见图3)。首先,形成素养的最终目的是解决真实问题,学科理解和学科能力分别是解决真实问题的工具和方法,因此,学生解决真实问题的行为是素养水平的外在表现;其次,学科能力是联系学科理解和学科素养的桥梁,最接近素养立意的考查方式是学科能力考查层,但也不能完全忽视学科理解的考查,对学科知识本原性、结构化认识加以考查,也是诊断学生素养水平的方式之一。

3.2 凸显学科能力考查的评价指标体系

以素养为发展目标的化学教学,学科知识是基础,认识角度和认识方式是关键,学科能力是表现目标,三个方面既互相关联,又层层递进,在认识角度和认识方式指引下,可以发展一系列具有逻辑顺序的子问题,使思维精细化。这样的理解范式可以不断复刻,实现陌生情境中的知识迁移。参考王磊的能力评价模型[5],本文尝试从认识角度、认识方式、认识方式类型三个角度共同衡量学科能力水平(见图4)。其中认识角度和认识方式可视为学科理解的内涵实质,认识方式类型可视为学科能力的重要构成要素。

4 立足学科理解,考查学科能力的主题式命题过程

本文以2022年佛山市普通高中化学质量检测化工流程题的命制为例,对融合“知识+能力+价值”考查理念的主题式命题过程进行分析探讨。无机

化工工艺常用作高中化学考查无机物及其转化的素材,尤以冶金工艺居多。冶金工艺中,存在原料的预处理、物质转化及分离、获得和提纯产品、三废处理等过程,这些过程涉及《化学1》和《化学2》中的元素化合物知识和基本概念、《化学反应原理》中的原理性知识、《物质结构与性质》中的物质(原子)结构认识。这类化工过程容易创设成“既复杂又精炼”的考查情境。在无机工艺相关问题的解决过程中,学生本身也能进一步地加深学科理解、发展高阶思维、提升自身的能力和素养。

4.1 测试宗旨和目标的确立

佛山市普通高中化学质量检测测试的学段为高三年级,时间为4月中旬,此时学生的学业质量水平应达到4级,以此水平要求为考查目标。具体内容包括:(1)能在物质及其变化的情境中,依据需要选择不同方法,从不同角度对物质及其变化进行分析和推断,能基于物质性质提出物质在生产、生活和科学技术等方面应用的建议和意见;(2)能提出有效控制反应条件的措施,能根据化学反应原理预测物质转化的产物;(3)能对实验中的异常现象和已有结论进行反思,提出质疑和新的设想并付诸实施;(4)能依据“绿色化学”思想分析某些化学产品生产和应用存在的问题,提出处理或解决存在问题的方案[6]。

4.2 陌生情境中的真实问题转化为测试任务

(1) 情境的选择原则。情境中涉及的物质要有代表性,便于考查学生对无机物的结构化认识水平(见图5);情境应具有一定的复杂性和陌生性,能够充分考查学生获取信息和调用认识角度和认识方式解决问题的能力,体现对学生创造性思维能力的考查;情境要有时代性,能够体现学科的研究方向,反映化学在社会发展中的积极作用;选择情境应避免过度追求“新、奇、特”,充分考虑学生的已有知识或经验,让学生有迁移的抓手。根据上述要求,选取“闪锌矿湿法提锌(赤铁矿除铁法)”作为情境素材来命制化工流程题。

(2) 素材的价值分析。在有色金属消费中锌仅次于铜和铝。中国是世界上最早发现并使用锌的国家。近年,云南某化工厂打破了欧美国家

关于赤铁矿除铁法工艺的垄断。闪锌矿(主要成分为ZnS)理论含锌67.1%,铁含量可高达30%;常含锰、镉、铟、铊、镓、锗等多种稀有元素。冶锌过程中涉及多种无机物的转化,尤其是高中阶段具有代表性的铁元素的转化过程多样且复杂;还涉及化学平衡理论、电解理论在复杂体系中的应用。素材看似平淡,但是需要深入理解学科知识并对其进行关联认识才能解决生产中的真实问题。因此闪锌矿冶锌过程是考查学生认识无机物及其转化的学科能力水平的优秀情境素材。

(3) 真实问题转化为测试任务。为保证命题的科学性和真实性,命题者对61篇有关闪锌矿冶锌的文献进行研究分析,绘制简洁合理的化工流程图,减少干扰学生审题的冗余描述;提炼闪锌矿湿法提锌(赤铁矿除铁法)中涉及的关键工序(见图6),从中筛选出与考查目标切合的问题作为设问依据(见表1)。

该流程与常见冶锌流程(2018年全国Ⅱ卷)不同的是更加全面地展示了锌冶炼的化工过程,更注重完整性和时代性。

4.3 试题呈现

[试题Ⅰ]利用闪锌矿[主要成分ZnS,还有Fe、 Co、 In(铟)、 F、 Cl等元素]生产Zn,同时可实现稀散金属In的提取。一种工艺流程如图所示。回答下列问题:

25℃时,Ksp[In(OH)3]=1.41×10-33, Ksp[Fe(OH)2]=8.0×10-16; CaF2易成胶状。

(1) “气体1”经纯化后适宜在 工序使用(填方框内的工序名称)。

(2) “溶浸”时,易形成难溶的ZnFe2O4和In2(Fe2O4)3,其中Fe元素的化合价为 。

(3) “电积”时,上清液中的Co2+会影响锌的质量,F-、 Cl-会腐蚀电极板,Na2S2O8在“除杂1”中做 (填“氧化剂”或“还原剂”),气体2的主要成分为 (填化学式)。

(4) “除氟”时,适量的CaCO3可以提高氟的沉降率,原因是 。

(5) 为使In3+沉淀完全,“水解”时溶液的pH应不低于 (保留整数)。

(6) “加压氧化时”时,发生反应的离子方程式为 。

(7) 母液的主要成分为 (填化学式)。

4.4 试题评析

(1) 注重学科理解,强调迁移创新能力考查。因试题测试对象是高三年级下学期的学生,因此侧重考查学生学科理解的深度及在真实陌生的情境中应用学科知识远迁移的能力。

如设问(7)的正确解答,需要学生从整体认识化工流程,对多个化工模块及其背后的化学知识进行整合:“电积”工序背后的电解池模型、“还原”工序中S与Fe的价类关系、“水解”工序中水解的限度问题以及理解“加压氧化”工序中条件对化学反应的影响。只有将这些知识或观念理解并内化,才能回答出“H2SO4”;能够理解沉淀完全的“不完全”性和元素守恒观念,方可答出“ZnSO4”、“Na2SO4”。这种能够基于学科知识在陌生复杂情境中进行复杂推理、系统探究的能力属于高阶思维。

(2) 注重学科理解、学科能力、学科素养的层级关系,兼顾“四翼”考查要求。试题注重设问的有效性和均衡性,如识别Fe的化合价,体现学科理解、基础性的考查;石灰石的使用问题体现学科能力、综合性的考查;推测“母液”成分体现学科素养及应用性和创新性的考查。

(3) 注重通过“给定、提示、自主”认识方式类型实现学科能力考查的进阶。如设问(2)根据ZnFe2O4的分子式回答,属于给定角度;设问(3)中的关于电积影响因素的信息实质在提示学生回答问题的思考方向,属于提示角度;设问(1)中“气体1”的使用问题需学生判断气体成分,并结合多个工艺环节综合分析,属于自主角度。通过灵活考查多种认识方式类型,充分发挥了试题对学生思维发展水平的甄别功能。

结合认识水平[综合学科能力评价指标(见图4)、无机物认识角度(见图5)]对试题设问和学生作答情况进行分析,结果如表2所示。

通过分析可知,试题设问要求的认识水平越高,学生得分率就越低。设问(2),学生仅需根据题目要求定性(b)、孤立(c)地分析ZnFe2O4和In2(Fe2O4)3的元素组成,属于“给定认识角度(A)”层次的试题,得分率高达0.94;设问(5)涉及定量(b,)认识反应限度,虽然属于“提示角度(B)”层次的问题,但是得分率仅有0.26,这是因为定量思维相对于定性思维,抽象性更高。设问(6)的解答,既需要学生宏观上关注反应条件,微观上考虑微粒的多重属性,又需要理解条件对反应方向的影响,得分率最低。赤铁矿除铁法,脱离“常规剧本”,在较强酸性下,将Fe2+沉淀为Fe2O3,让很多学生束手无策,写出以下答案: