基于核心素养发展的初中化学跨学科主题学习实践

作者: 薛磊 王伟群

摘要: 随着《义务教育课程方案(2022年版)》出台,旨在培养学生核心素养的课程改革进入了深化阶段,明确提出了进行跨学科主题学习(实践)活动的要求。选取初中化学(沪教版)中有关“金属的冶炼与应用”内容,以“从人类社会发展看金属的冶炼与应用”为主题,分析义务教育阶段化学课程与历史课程相关内容,寻找两者在核心素养要求方面的融合点,探索跨学科主题学习的实践路径。

关键词: 初中化学; 核心素养; 跨学科; 教学设计

文章编号: 10056629(2023)07005206

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 问题提出

随着《义务教育课程方案(2022年版)》出台,以聚焦培养学生核心素养,体现正确价值观、必备品格和关键能力的义务教育教学改革进入深化阶段。课程的综合化、实践化是本次课程方案修订的一个重要内容,要求教学中“注重真实情境的创设,增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力”[1]。

学生遇到的真实问题往往比较复杂,大部分情况下无法用单一的学科观点来理解或解决,需要运用两个或更多的学科知识,采用多种思维方式、研究方法来解决综合性的问题[2]。跨学科主题学习是指为培养跨学科素养而整合两种及两种以上学科内容开展学习的教学活动,具有综合性、实践性、探究性、开放性、操作性等特点[3]。可见,在初中化学教学中选择合适的情境素材,将其他学科的内容融入教学活动中,开展以促进学生掌握并运用学科观念,助力学生解决实际问题能力提升的跨学科主题学习是教学改革的必然趋势。

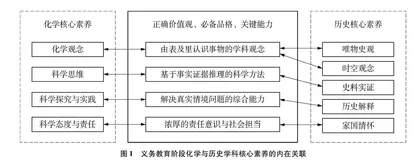

跨学科主题学习,不应停留在各学科知识内容的简单堆积,而在于落实学科素养的内在融合。对待同一个问题,尽管不同学科会从各自角度进行探讨研究,但其在学科素养方面却具有高度统一性。如历史学科核心素养为“唯物史观”“时空观念”“史料实证”“历史解释”“家国情怀”五个方面,与化学科学素养的“化学观念”“科学思维”“科学探究与实验”“科学态度与责任”存在相应的内在关联,如图1所示。鉴于此,研究选取沪教版《九年级化学(上)》第五章有关“金属的冶炼与应用”相关内容,将人类社会发展过程中有关我国古代劳动人民冶金技术的史实融入教学活动,探索初中化学与历史的跨学科主题学习的实践路径。

2 教学内容分析

对义务教育阶段化学学科与历史学科的课程标准以及相关教学内容进行分析,能够发现两者之间存在紧密联系,如表1所示。将“金属冶炼的需求及工艺发展历程”作为引线,进行“人文科学角度理解人类社会的演进”与“自然科学角度理解科学技术发展的进程”结合的跨学科教学具有良好的可操作性。

3 教学目标

(1) 结合有关考古事实的记载与金属性质的了解,对人类早期发现与利用金属材料进行合理推测,发展对物质世界的好奇心、想象力与探究欲。

(2) 利用考古文献记录推测并模拟古代火法炼铜,探究古代冶炼金属的原理,并进行基于实验事实的证据推理,认识劳动在人类社会发展中的重要作用,增强民族自豪感。

(3) 通过对比、归纳、整理等活动,体会外界环境及反应条件对物质变化的影响,初步形成条件控制意识,初步树立资源循环使用、绿色环保的发展理念。

4 教学思路

本节课围绕金属的冶炼,以“从人类社会发展看金属的冶炼与应用”为主题,按照如图2所示的教学思路将整个学习过程分为四个环节:从金属应用认识金属冶炼的意义、从物质转化认识金属冶炼的原理、从反应条件认识金属冶炼的工艺、从社会进步认识金属冶炼的发展。教学环节内在逻辑为“我们为什么要冶炼(金属冶炼的意义)”“我们可以从哪里获得金属(金属冶炼的原理)”“我们可以怎样获得金属(金属冶炼的工艺)”,“我们如何理解科技发展史(金属冶炼的发展)”。

5 教学流程

环节1:从工具使用认识金属冶炼的意义

[情境创设]约公元前4600年,我国开始冶炼铜。

[问题1]请同学们根据金属的性质进行合理推测,原始人类有可能是怎样发现第一块金属铜的?

[学生回答]可能是因为金属铜具有的颜色与其他石材不同,也可能是金属铜敲打后不是碎裂而是形变吸引他们。

[追问]你认为,早期的人类会将这些天然存在的金属加工成什么?

[学生回答]把它加工成小饰品,也可能是小刀片……说不准。

[小结]金属的无意发现是人类历史发展进程中的一个偶然事件,但人类对金属的认识从外观到内在、从表层到深入却是一个必然的过程,最终导致人类的生产工具发生变化。

设计意图: 历史学是在一定的历史观指导下叙述和阐释人类历史进程的学科[6]。义务教育阶段要求学生能够根据真实可靠的史料进行解读,客观、正确地认识历史。教师通过引导学生对早期人类“发现铜”和“加工铜”作合理推测:一方面,学生思考金属材料比天然石材具备更优良的性能以及提高农业耕作的生产力的原因,增进学生对于“物质性质决定物质用途”的化学观念的理解;另一方面,通过金属材料的应用引发生产工具的变革,帮助学生对“劳动在推动人类社会发展中的重要作用”的唯物史观的建立。

环节2:从物质转化认识金属冶炼的原理

[情境创设]根据20世纪70年代的考古发现,我国湖北大冶铜绿山古铜矿新石器时期的炊火遗迹中有铜珠这一事实。

[问题2]根据现有考古证据与化学知识,我们能否推测出古人是如何将铜绿山附近的土转化为铜的?

[学生讨论]由于是在炊火遗迹中发现铜,推测反应条件应该是加热或高温,而铜绿山附近的土含有碱式碳酸铜,受热分解能够产生氧化铜。

[设问]满足这些条件,碱式碳酸铜能转变为铜吗?我们不妨做一个实验看一看。

[小组实验1]将一定量的木炭粉与氧化铜粉末混合后,放入试管中加热,装置如图3所示。各小组学生通过实验发现,加热固体一段时间后,澄清石灰水变浑浊,冷却后发现试管内的黑色粉末变为红色固体。

[学生讨论]澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成。红色固体具有金属光泽,说明有铜产生。因此能够初步推断出加热情况下,木炭能与氧化铜反应生成铜和二氧化碳。

[展示]《天工开物》等古籍中有关火炼法冶炼金属的记载。

[小结]古代金属冶炼大部分均利用矿物与木炭混合加热的方法进行冶炼,这也是符合当时科技发展的实际情况的。从现代化学角度来看,这些冶炼方法都是在高温条件下,利用碳、一氧化碳、氢气等物质将金属氧化物中的氧元素夺去,形成金属单质和对应的氧化物(CO、 CO2或H2O),我们称为“热还原法”。

[问题3]人类最早冶炼金属的历史年代,如表2所示。请你推测一下,为什么铜器大量使用的时期早于黄金、铁器?

[学生讨论]铜的冶炼年代比金早,可能是因为在地壳中金的含量远比铜要小,所以很难被发现并使用。铁的冶炼年代比铜晚,可能是因为铜的熔点比铁的熔点低,容易冶炼和铸造;铜的含量远比金的含量高,容易大量获取矿石;金属铜的化学性质比铁稳定,冶炼难度比铁低等。

[追问]为什么说熔点低的金属容易冶炼?

[学生讨论]金属熔化后能够从原来的混合物中流出来,熔点低的金属就容易与其他杂质分离。

设计意图: 借用“炊火遗迹发现金属铜”这一考古发现,引发学生对金属矿物转化为金属的方法思考;利用古籍中有关金属火炼法的记载并通过实验模拟火法炼铜,使学生感受到古代劳动人民冶炼金属的智慧和不易。通过对物质元素组成的分析探讨物质转化的方式,引导学生从反应本质层面理解金属冶炼原理。同时,引导学生对金属冶炼年代的先后顺序的思考,使他们理解实现物质转化是一个多因素影响的复杂系统,受到金属性质、地理分布、客观需求等条件的影响或制约。

环节3:从反应条件认识金属冶炼的工艺

[情境创设]青铜冶炼技术的发展,冶炼金属的炉温得到了提高。春秋战国时期,人们在冶炼铜的过程中发现了铁,从而使炼铁成为了可能。炼铁技术由块炼法转变为熔炼法,铁制农具使用范围的扩大,使得社会生产力显著提高,我国从而进入了铁器时代。

[问题4]从炼铜到炼铁,关键技术是炉温提高。请大家思考一下,我们可以通过哪些方式提高炉温、依据是什么?

[学生讨论]可以改用热值更高的燃料,使等量燃料完全燃烧时释放的热量更多;可以增加空气(氧气)的量或者增大反应物之间的接触面积,有利于燃料的完全燃烧;可以通过密封或隔热等方式减少反应过程中热量的散失。

[讲解]结合图片资料的展示对学生提出的方案作了肯定:(1)进风系统改进:西汉时期,我国已使用皮橐作为鼓风工具,之后出现水排等;(2)燃料种类改变:五代时期开始使用煤(石炭),明朝时期已开始使用焦炭作为熔炉炼铁的燃料;(3)通过粉碎矿石与燃料,并且相互混合,增大反应物接触面积;(4)高炉中密封体系的实现以及隔热材料的应用等;(5)现代高炉中使用的空气为热空气。

[问题5]现代高炉炼铁是在古代炼铁高炉的基础上逐渐发展起来的。请思考原料中的焦炭作用有哪些?

[学生讨论]焦炭是可燃物,点燃后能与空气中的氧气反应释放出大量的热,为高炉炼铁提供高温条件;在高温条件下,焦炭能够与二氧化碳化合形成一氧化碳,一氧化碳是还原剂,能够夺取铁的氧化物中的氧元素;高炉冶炼出的产品是生铁,生铁中碳元素的含量是焦炭提供的。

[追问]焦炭和一氧化碳都是还原剂,为什么生铁冶炼原理主要是一氧化碳与铁的氧化物反应而不是焦炭直接与铁的氧化物反应?

[学生讨论]焦炭是固体,一氧化碳是气体,气体和固体之间的接触面积要比固体和固体之间的接触面积大,反应更加容易且充分。

[追问]一氧化碳作为冶炼金属的还原剂,为什么需要通过两步反应产生,而不是直接由碳和氧气直接化合而得?

[学生讨论]高炉炼铁需要高温,而碳和氧气反应生成一氧化碳,是碳的不完全燃烧,燃烧速度慢,释放热量少。同时,从高炉示意图上可知,焦炭燃烧部位附近有大量热空气通入,属于氧气充足的富氧状态,发生的是完全燃烧。

设计意图:通过引发学生思考并解决“如何提高炉温”这一问题,引导学生从化学反应条件的角度思考如何控制化学反应,增强学生利用化学知识解决实际问题的意识,提高学生从化学学科的角度对金属冶炼技术发展的认识与理解。结合历史资料的呈现和阅览,使学生能在特定时空条件下考查历史和理解历史,增进对广大劳动人民在劳动中积累经验、创造价值的认同。

环节4:从社会进步认识金属冶炼的发展

[情境创设]随着现代社会的高速发展,现代高炉炼铁不但需要考虑经济效益,更需要兼顾环境效益。我国研究与应用高炉大数据,推动智能炼铁技术的发展。

[问题6]对照分析古代高炉与现代高炉的装置构造(如图4)、投料方式以及产物种类等,思考现代高炉炼铁工业如何实现兼顾经济效益与环境效益的高质量生产模式。

[学生讨论]炉身提高使得原料投放量增多,生铁的日生产量也相应得到提高;投料方式由堆放法改为顶部添加,固体下落过程中与上升的热气流相遇能够使得反应物之间充分接触;生铁取出方式由砸炉取铁改为开闸放铁,不但能够实现连续生产,而且能够节约能源与资源;高炉煤气和炉渣由直接排放改为回收利用,能够充分利用资源与能源等。

[小结]在现代工业中,经济效益与环境效益同等重要。现代社会的进步,微观技术的突破以及大数据的发展,让我们的冶炼金属工艺愈加绿色环保、节能高效。

设计意图: 人类社会的进步推动科学技术的革新,科学技术的发展同时也对人类社会的发展提供更大的推力。在现代社会中,在生产过程中对于“环境问题”“资源问题”等方面的考虑是不可回避的。通过古今高炉炼铁工艺对比,利用实际问题的分析过程增强学生的时代责任感、历史使命感与民族自豪感。