化学教学中的社会性科学议题与社会责任素养培育

作者: 徐文勇 周勇

摘要: 我国《普通高中化学课程标准(2017年版2020修订)》把社会责任素养作为化学学科核心素养构成维度之一。在化学教学中,社会责任素养的培育不能只停留在知识层面,更要落实在“情感、态度、价值观”层面,因为它与真实社会的实践课题和价值判断密切相关。在分析社会责任素养培养现状与面临困境基础上,阐述社会性科学议题之于社会责任素养培养的重要作用,并就化学教学中如何运用社会性科学议题培育学生社会责任素养提出可行建议。

关键词: 社会责任素养; 社会性科学议题; 化学教学;核心素养

文章编号: 10056629(2023)08002806 中图分类号: G633.8 文献标识码: B

2016年9月,我国核心素养研究课题组发布了《中国学生发展核心素养》,将核心素养界定为学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力[1],并且把“社会责任”作为核心素养体系的基本指标之一。社会责任素养集中反映了社会对个人发展的要求与指向,明确了个体对他人、家庭、集体、国家和社会所应负有的担当与贡献,在核心素养指标体系中处于中心位置[2]。我们看到,2020年修订的《普通高中化学课程标准》把社会责任素养作为化学学科核心素养构成维度之一,并从培养角度界定了这一素养的具体内涵:结合学生已有经验和将要经历的社会生活实际,引导学生关注人类面临的与化学有关的社会问题,培养学生的社会责任感、参与意识和决策能力;深刻认识化学对创造更多物质财富和精神财富、满足人民日益增长的美好生活需要的重大贡献;具有节约资源、保护环境的可持续发展意识,从自身做起,形成简约适度、绿色低碳的生活方式;能对与化学有关的社会热点问题作出正确的价值判断,能参与有关化学问题的社会实践活动[3]。由此可见,在化学教学实践中,社会责任素养的培育不能只停留在知识层面,更要落实在“情感、态度、价值观”层面,因为它与真实社会的实践课题和价值判断密切相关。

社会性科学议题(Socio-Scientific Issues,下称SSI议题)是指由科学技术研发与应用引起的与社会经济发展和伦理道德观念紧密相关的社会性问题。文献研究表明,美国等西方发达国家已经在学校里开设社会性科学议题课程;而且,社会性科学议题教学是化学教师开展社会责任素养教学的理想媒介,对培育社会责任素养有显著效果[4, 5]。目前,SSI议题课程的教学问题已经引起我国科学教育界的密切关注[6~8]。本文重点分析社会责任素养培养所面临的困境、社会性科学议题之于社会责任素养培养的重要作用,并就化学教学中如何运用社会性科学议题培育学生社会责任素养提出可行建议。

1 社会责任素养培养现状与面临的困境

我国许多学者表达了对社会责任素养培养现状的担忧。有的学者研究指出,当前社会责任素养发展水平远远落后于社会经济发展的要求,出现了许多因社会责任感缺失而引发的社会问题[9]。当代初中生普遍存在社会责任感淡化的问题,不少学生表现出“自我中心”倾向[10, 11]。青少年群体的社会责任感在对自我、他人、家庭、社会等多种责任错综复杂的情境中表现出不稳定的取向,学生的责任感与社会期望存在较大差距[12, 13]。

在化学教学实践中,社会责任素养的培育面临前所未有的困境。有的学者研究指出,“情感、态度、价值观”层面的教学目标落实得不是很好,一些教师为了赶教学进度,在教学过程中首先想到的就是砍掉“情感、态度、价值观”层面的目标;有的教师在制定“情感、态度、价值观”层面的教学目标时照搬照抄、敷衍了事,更不要谈课堂教学中的落实问题;还有的教师落实“情感、态度、价值观”层面的教学目标时随意性很强,容易受突发事件的影响。在考试压力下,许多教师选择开展“讲、练、背”的循环而忽视社会责任素养。部分教师认为,社会责任素养同“流体智力”一样会随神经系统的成熟而自然发展,与后天所受教育没有多大关系,故不重视社会责任素养。虽有部分教师重视社会责任素养,但由于其没有固定的传播载体、详细的知识要目,与传统课堂出入较大,师生都不习惯这种“无重点”的课堂。由于受“学而优则仕”等文化的影响,包括家长在内的社会大众对教育的要求直观地体现在分数上,至于学生精神层面富足与否、健康与否,教师、家长都不会太过关注。甚至有家长认为“情感、态度、价值观”层面的教学活动是“多此一举”,因为“情感、态度、价值观”层面的教学活动“浪费”了宝贵的学习时间。而且,社会责任素养很难通过纸笔测验进行量化评价,要说明学生社会责任素养得到多大程度的发展,存在一定技术难度。

2 SSI课程教学对社会责任素养培养的重要作用

2.1 SSI议题是培养社会责任素养的重要抓手

西方发达国家最早进入工业社会,也最早面临由于公民社会责任缺失引发的一系列社会性问题。为解决因社会责任缺失带来的社会性问题,西方教育界经过长期摸索总结,首先推出STS课程。STS(Science-Technology-Society)课程被认为是培育社会责任素养的理想工具[14]。然而,相关证据表明,STS课程对学生的道德和品格发展缺乏足够关注;缺乏连贯一致的框架,相关议题距离学生生活较远,不能激发学生的学习热情;在本质上依旧是静态的知识传授,只是从纯学科静态知识变为综合性的静态知识[15]。为此,西方学者将环境问题纳入STS课程之中,相继推出STSE课程、SSI课程。Zeidler D.L.和Sadler T.D.等人认为,SSI课程是对STS课程的完善、整合与超越[16]。与STS课程相比,SSI课程明确考虑学生的伦理道德和人格发展,相关议题更具科学性、社会性、开放性、争议性。社会性议题学习过程中既有学科知识,又明确涉及学生的道德判断和行动决策[17],是培育学生社会责任素养的重要抓手。

2.2 SSI教学有利于在化学教学中“彰显”社会责任素养

指向社会责任素养的化学教学教什么、怎么教?这是困扰化学教师的难题。与学科知识相比,社会责任素养看不见、摸不着,在传统考试中很难体现出来,是无形的。而且,在实践中,将社会责任素养与学科知识人为对立起来的错误观点长期存在:现有课时难以满足“讲、练、背”的循环,不值得花时间去培养“虚无缥缈”且“不甚重要”的社会责任素养。

SSI课程提供了兼顾社会责任素养与学科知识的可能,并促使社会责任素养在学生的讨论中“彰显”出来。SSI教学过程中,学生将尝试运用所学知识对问题进行分解、剖析。这样,知识的学习与社会责任素养的培育就会同步发生,二者的对立也能得到缓解。对与化学有关的社会性问题展开讨论时,应当注意观察学生是否从不同角色出发考虑问题的解决方案,是否全盘考虑该方案可能带来的影响,是否从已有知识出发对某一行为或方案的利弊作出充分说明。学生讨论的过程,就是社会责任素养显现的过程。

2.3 SSI教学有助于社会责任素养的常态化培养

与学科知识相比,社会责任素养相关教学活动的随意性较强,难以实现常态化培养,有时甚至会被当作可省略的内容。这是公民社会责任感缺失的直接原因。学校是培育社会责任素养的主要场所,若将社会责任素养当作可省略的内容,而将分数当作目标加以追求,社会责任素养就会被排除在教学活动之外,公民的社会责任感将成为一种奢侈品。

在当前状况下,在化学教学中要实现社会责任素养的常态化培养,可行的方法是将其纳入化学知识相关教学活动中去。当教师用审慎的态度考究化学知识与社会责任素养的关系时,或许可以找到化学知识与社会责任素养的契合点,并尝试将社会责任素养纳入化学知识相关教学活动中去。SSI课程恰好能帮助教师寻找这样的契合点。SSI相关理论下,化学知识与社会责任素养之间的契合点更加明显,社会责任素养更易蕴含在化学知识相关教学活动当中。这样,社会责任素养的常态化培养就有可能实现。

3 化学课程中培育社会责任素养的典型SSI议题资源

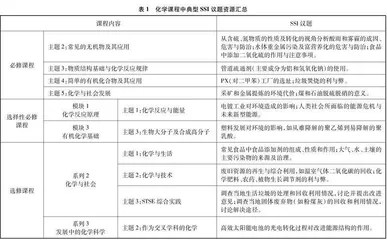

由于化学技术是化学课程的基本内容[18],且化学技术的使用可能会带来SSI议题,那么SSI议题也是化学课程的内容之一。即SSI议题是化学课程的重要素材和资源,是化学教学中必不可少的内容。SSI议题与化学技术的密切关系具体表现为:一方面,化学技术的使用推动人类社会进步;另一方面,化学技术的使用导致了雾霾、酸雨、生化武器等社会性问题。然而,并非所有化学技术及其带来的社会性问题都可以被选作化学课程中SSI教学的素材。心理学研究表明,人的身心发展具有顺序性、阶段性、个体差异性、不平衡性等客观规律,并受到遗传、环境、教育和个体主观能动性的影响。对个体施加教育影响时,需要考虑学生的身心发展水平,开展符合学生最近发展区的化学教学活动。具体而言,就是要选取学生能够认知的化学技术及其带来的社会性问题,将其作为化学课程的SSI议题资源。化学课程中典型的SSI议题资源汇总如表1所示[19]。

4 化学教学中培养社会责任素养的主要策略

4.1 开发以SSI议题为核心的化学校本课程

Fettahl oglu P.和Aydogdu M.的研究表明,态度、责任的学习是长期过程。在持续12周的调查研究中,绝大多数职前科学教师到第三周、第四周才开始表现出环境责任意识与环境责任行为[20]。吴金鑫也指出,SSI教学由于其复杂性,在一节课内难以完成,学校可考虑将社会性科学议题设计成校本课程,以单元或章节形式开展教学活动[21]。时长不足有可能使SSI议题沦为简单的阅读素材,这与STS课程中为人所诟病的“贴标签”现象没有区别[22]。贴标签,即在化学教学中掺入一些与SSI议题相关的内容,并错误地认为这就是指向社会责任素养的SSI教学。

结合SSI议题天然的跨学科特质,立足于化学课程、统筹综合实践课程,在学科融合视域下开发以SSI议题为核心的化学校本课程是可行的。这样,化学知识的学习与社会责任素养的培育就会同步发生、相互促进。

4.2 提高教师对SSI教学的认识水平

关舒元通过问卷调查发现大多数教师未对SSI教学的相关教学策略进行文献研读与分析,只是依靠多年的教学经验整合教材上的SSI议题与化学学科知识。一些教师甚至不清楚SSI议题的道德争议和两难点是什么,无法很好地结合化学知识开展SSI教学;还有的教师以“一言堂”的方式在化学课堂上开展SSI教学[23],通过否定学生来将学生引向设计好的“路线”,与传统课堂别无二致。因此,组织关于SSI教学的教师培训势在必行,提高教师对SSI教学的认识水平,是实现学科知识与社会责任素养“双丰收”的重要前提。

4.3 开发本土化的SSI教学模式

什么是有效的SSI教学模式?如何进行有效的SSI教学?这是教育界的重点研究问题。国外学者开发了一些行之有效的SSI教学模式,如Karplus提出以学生为中心、以活动为中心的学习环教学模式,Keefer提出道德思维教学模式,德国学者Eilks提出了Eilks教学模式[24]。

国内关于SSI教学模式的研究主要集中在台湾地区。林树声和黄柏鸿吸收、借鉴国外学者的研究成果,提出了SSI七步教学模式:问题明晰、情景关联、概念与知识学习、群体观点展示、评估各个解决方案的证据或理由、想要采取的行动、其余争议认知[25]。翁琪涵在开发“湖山水库兴建”的议题时,提出了包括参与、引介概念与事实、澄清争议的SSI三阶段教学模式[26]。以国内外成熟的SSI教学模式为母本,立足于化学教学现状,尝试开发本土化的SSI教学模式并开展实践探索,是我国培育社会责任素养的可行路径。

4.4 开发本土化的SSI教学评价工具

SSIOP框架是国外针对SSI教学开发的评价工具。如表2所示,SSIOP框架包括教学重点、教师行为、教师角色、学生角色、课堂环境五个分量表,共22个题项[27, 28]。在SSI课堂上,每一题项都按照三分制(0, 1, 2)进行评分:没有观察到对应的项目时,选择0分;当该项目被观察到一次时,选择1分;当该项目被观察到两次或更多次时,选择2分。最后,对各分量表的得分求和汇总,通过总量表的实际得分与得分上限的比较,分析SSI教学效果。