基于证据确立标准 培育科学分类思想

作者: 薛佳 沈兆刚

摘 要 分类是重要的科学方法,分类观是重要的化学观念。准确理解“分类”的内涵是实施分类教学的基础和前提。文章通过分析工具书中对分类概念的界定,并结合我国基础教育现行化学课程标准的要求,阐释了分类思想的教学价值,以“组成物质的化学元素”为例进行了教学实践研究。

关键词 初中化学 分类 基本内涵 教学实践 教学价值

作者简介:薛佳(1988— ),女,江苏扬州人,宝应县开发区国际学校一级教师,大学本科,研究方向:初中化学教育教学;沈兆刚(1974— ),男,江苏扬州人,宝应县开发区国际学校正高级教师,大学本科,研究方向:初中化学教育教学。

基金项目:本文系2018年扬州市教育科学立项课题“基于证据的化学教学研究”(课题编号:G/18/P/001)的阶段性研究成果。

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》《义务教育化学课程标准(2022年版)》均强调分类在化学教学和问题解决中的应用。分类是重要的科学思维方法之一。分类是指根据对象的共同点和差异点,将对象区分为不同种类,并且形成有一定从属关系的、不同等级的系统的逻辑方法[1]。分类观对化学学习是很重要的[2],促进学生分类思想的形成、帮助学生形成分类的基本观念是教学任务的重点之一[3]。本文以沪教版《义务教育教科书·化学》(九年级·上册)“第3章 物质组成的奥秘”中“第2节 组成物质的化学元素”为例进行教学实践研究,培养学生科学分类方法,初步形成分类观念。

一、分类的内涵

(一)工具书释义

分,就是“分开,与‘合’相对”[4]233,也就是“把整体事物变成几部分或联在一起的事物离开(跟‘合’相对)”[5]318。类,就是“种类”的意思[4]234。具体点说,类就是“许多相似或相同的事物的总和”[5]686。分类,意思是“划分”。而对于“划分”有两个义项,一是“把整体分成几部分”,二是“通过揭示概念的外延来明确概念的逻辑方法,也就是根据一定的性质,把一个概念所反映的那一类事物分成若干小类的逻辑方法,也叫分类”[4]358,也就是“根据事物的特点分别归类”[5]319。

(二)课标要求及教材导引

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》《义务教育化学课程标准(2022年版)》都强调分类在化学教学和问题解决中的重要作用。人教版《普通高中教科书·化学》(必修·第一册)在“方法导引”栏目中认为“分类是根据研究对象的共同点和差异点,将它们区分为不同种类和层次的科学方法”[6]。科学地运用分类方法,可以发现物质及其变化的规律,预测物质的性质及可能发生的变化。

二、分类思想的教学价值

(一)建构系统的知识体系

知识体系是在比较、分析基础上,将知识按照一定的内在逻辑关系进行结构化、系统化处理的结果,体现的是对知识的认知水平,有助于知识学习、应用。分类是以对零散的、碎片化的知识进行横纵比较为基础,通过知识关联抽提分类标准,划分为不同的类别。在不同的分类标准下,将知识划分成不同类别,分别装入不同的“筐”内,形成系统化的知识体系。例如,按元素性质划分,元素分为金属元素和非金属元素两大类,还可以按元素来源划分为天然元素和人造元素。

(二)培养化学分类观念

分类观是化学学科的基本观念。“知”的本义是谈论和传授行猎、作战的经验,引申义为晓得、了解等。对被划分的物质不断地深入探索,人们逐渐晓得、了解它们的性质、功能和作用等,由此形成知识。分类观对学习具有重大意义,对于内容庞杂、易学难记知识的学习,分类和归纳是常用的理性思维方式。对物质从“认”到“知”是一个由表及里、从现象到本质的过程。分类越科学,人们对物质及其变化的认识就越合理,对它们之间关系的认识也越清晰。

(三)培育科学思维发展

分类教学有助于科学思维培养。在分类教学过程中,基于化学事实辨别物质及其变化就是运用比较、分析、综合、归纳等科学方法,培养学生问题解决过程中的质疑能力、批判能力和创新意识。学习和研究化学要有证据意识[7]。分类是对诸多证据的初始加工,大多数推理都是从对证据的分类开始的。如对原子分类、元素分类和物质分类等,每一次分类都是基于证据,这有助于学生形成基于证据进行推理的科学思维方式。

三、教学实践

(一)教学目标

1.通过观察比较原子构成,基于质子数相等进行元素种类划分,初步形成元素概念。

2.通过观察元素周期表中元素的汉语名称,基于汉字的偏旁部首的比较对元素进行分类,初步形成分类标准意识。

3.通过分析给定化学式,基于物质构成的异同对物质进行分类并命名,培养学生自主分类能力。

(二)教学过程

1.学习任务一:观察给定原子的构成,根据质子数相等对原子进行分类,形成元素概念。

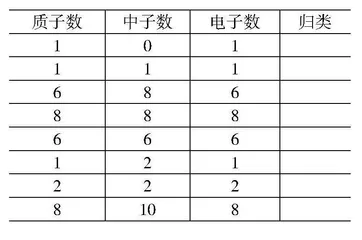

情境素材:原子构成表格。

[师]原子是由原子核和核外电子构成,原子核由质子和中子构成。

驱动问题:观察表中的数据,你能看出什么?把结果填入表中。

[生1]质子数等于电子数。

[生2]质子数不一定等于中子数。例如,质子数是1时,中子数可为0、1、2三种情况;质子数为6时,中子数可为6、8两种情况。

[师]这说明质子数是有规律的。我们把具有相同核电荷数(即质子数)的同一类原子总称为元素。

追问1:刚才“生1”说“质子数等于电子数”,为什么在“元素”概念中用的是“质子数”,而不是“电子数”呢?想一想上节课学习的内容,能给你什么启发?

[生3]上节课学习过NaCl的形成,钠原子和氯原子有电子转移,但是质子数没有变化。如图1所示。

[师]很好。这说明原子在发生化学变化时,电子数是变化的,但是质子数是不变的。

设计目的:通过学生熟悉的原子构成概念,基于原子中的质子数相等形成元素概念。驱动问题的目的是培养学生的数据观察能力,从表中数据寻找证据确立分类标准。追问1是在学生回答基础上提出来的,目的是进一步明确概念的内涵,培养学生根据所学内容寻找证据进行推理的能力。

2.学习任务二:观察元素周期表中元素的汉语名称,根据汉字的偏旁部首对元素进行分类。

情境素材:元素周期表。

驱动问题:观察元素周期表中元素的汉语名称,有哪几类偏旁部首?

[生1]偏旁部首有“钅”“石”“氵”“气”四类。

追问1:根据偏旁部首,元素可分为几类?

[生2]元素可分为金属和非金属两类,非金属分为固体、液体和气体三类。

[师]根据元素性质,可分为金属和非金属。固体、液体、气体是指物质的状态,不适合对元素进行分类。

追问2:同学们继续观察,元素周期表中的最后一行与其他行的元素有什么不一样吗?

[生3]最后一行有些带有“*”号,其他行没有。

[师]好。带有“*”号的是人工合成的元素,没有“*”号的是自然界中发现的元素,这是根据元素来源分类。

[师]根据上面的分析,元素周期表中的元素可以根据元素性质和来源进行分类,分类示意图如图2所示。

设计目的:创设学生熟悉的真实情境素材,激发学生学习兴趣。驱动问题的目的是从学生熟悉的汉字的偏旁部首进行分析,培养学生基于证据寻找分类标准的能力,初步形成分类标准意识。追问1的目的是让学生基于分类标准归纳、概括出元素的类别,明确要根据研究对象的特征确定分类标准。追问2的目的是基于来源分类元素。

3.学习任务三:分析给定化学式,根据物质组成进行分类,培养分类能力。

情境素材:Mg、NH4HCO3、Fe、Fe2O3、CO2、H2O、KMnO4、KClO3、O2、Ca(OH)2、CaCO3等。

[师]分子是由原子构成的,物质是由元素组成的。

驱动问题:观察给出的化学式,根据元素种类进行划分,你能看出什么?

[生]Mg、Fe、O2是由一种元素组成的,Fe2O3、CO2、H2O是由两种元素组成的,KMnO4、KClO3、Ca(OH)2、CaCO3是由三种元素组成的,NH4HCO3是由四种元素组成的。

[师]根据元素种类的多少划分,由同种元素组成的纯净物称为单质,由两种或两种以上元素组成的纯净物称为化合物。

[师]Fe2O3、CO2、H2O三种化合物都是由两种元素构成,而且都含有氧元素,像这样的物质称为氧化物。其他物质还可以根据性质进行分类。

设计目的:创设化学式素材,根据元素组成对物质进行分类,培养学生自主分类能力。驱动问题的目的是根据元素种类对物质进行分类,培养学生比较、分析能力。

四、教学反思

1.科学地确立教学目标

教学目标是课堂教学的出发点和归宿。化学课堂教学内容是以化学知识为载体,但是在化学知识学习背后均蕴藏着技能、方法。教师要基于所选择的教学内容挖掘知识背后的知识。本教学案例抓住了“元素”知识的特点,将隐藏在其中的“分类”思想凸显出来。因此在教学目标设计时,将其作显性化处理,培养学生初步形成分类标准意识和自主分类能力。

2.创设情境激发学习兴趣和思考

教学情境有激发学习兴趣和引发学生思考的功能。教学情境的创设要密切围绕教学目标,让学生在情境启发下能够积极思考、自主建构。教学案例中情境1是以直观的图表形式呈现出原子构成粒子个数,学生很容易通过比较数字并沿此路径思考下去进行原子分类。情境2是学生熟悉的元素周期表,根据周期表中所给出的“汉字”等信息进行深入思考。情境3是在了解元素的基础上,根据元素类别对物质进行分类,培养其自主迁移能力。

3.设计问题驱动学习活动

问题是学习活动开展的目标,因此问题要具有引领性。培养分类方法的教学,从分类标准和类别划分两方面着手。教师在教学过程中提示学生自主寻找分类标准。在“学习任务二”中,教师提出:“观察元素周期表中元素的汉语名称,有哪几类偏旁部首?”这就是在通过问题提示学生寻找分类标准。接着,教师追问:“根据偏旁部首,元素可分为几类?”直接点出要解决的问题,以此驱动学习活动的开展。

4.根据学生回答进行追问和总结

学生回答是课堂教学持续进行下去的基础。教师必须认真倾听学生的回答,在学生给出答案基础上进行追问和总结。在“学习任务二”中,学生根据汉字名称的偏旁部首得出结论:非金属分类固体、液体、气体三类。教师并没有放任或忽视这一回答,而是及时进行了纠正,指出固体、液体、气体是根据状态对物质进行分类,而不适合作为元素的分类标准。

5.课堂总结突出教学重点

课堂教学总结的形式多种多样。教师的总结要有针对性,必须紧紧围绕教学主题进行,应避免重复啰唆,明确重点。本案例中教师总结都是直接点题,强调重点。例如,在“学习任务三”中,教师的两次总结给出了以“元素”为基础界定的三个概念——单质、化合物、氧化物,思路清晰地呈现给学生元素分类的重要价值。

[参 考 文 献]

[1]齐红涛,赵河林,王磊.物质的分类相关概念及其教学分析[J].化学教育(中英文),2012,33(4):10-15.

[2]朱玉军.中学化学的基本观念探讨[J].中国教育学刊,2013(11):70-74.

[3]支瑶,王磊,张荣慧,等.“物质的分类”促进高中生无机物性质学习的功能价值分析及其教学实现[J].化学教育(中英文),2012,33(4):28-35.

[4]新华词典编纂组编.新华词典[M].北京:商务印书馆,1980.

[5]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,1986.

[6]王晶,郑长龙.普通高中教科书·化学(必修·第一册)[M].北京:人民教育出版社,2019:7.

[7]沈兆刚.基于证据的推理:内涵、意义及培养路径[J].化学教育(中英文),2019,40(15):48-52.

(责任编辑:姜显光)