由中考物理电热综合计算题引发的思考

作者: 于淼 白晓莉 刘艳超

摘要 在辽宁省2024年中考之后,以学生作答反馈为基础,对中考物理电热综合计算题进行回顾与反思。学生作答中出现了审题不细、思路不清、书写不规范和计算不准确问题,归因分析主要是学生审题能力不足、知识掌握不牢以及解题训练不规范。从新课教学应提示学生关注教材内容、习题教学应加强学生审题能力培养、复习教学应关注学生知识结构构建以及课堂教学应注重语言和书写规范性四方面提出教学建议。

关键词 中考物理 计算题 习题教学 复习教学

《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》中明确指出:试题命制既要注重考查基础知识、基本技能,还要注重考查思维过程、创新意识和分析问题、解决问题的能力[1]。辽宁省2024年中考物理实施全省统一命题,严格遵循课程标准要求,按照“两考合一”、“兼顾毕业和升学”的功能定位进行本次试卷的命题工作[2]。辽宁省2024年中考物理第23题属于电热综合计算题,电热综合题不仅可以覆盖更多基础知识,例如欧姆定律、焦耳定律等,同时也能考查学生的理性思维以及剖析题意和解决问题的能力。

一、试题呈现与解析

1.试题呈现

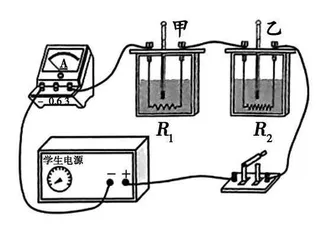

如图,甲、乙两个透明容器内均装有质量为100 g、初温为25℃的某种绝缘液体,甲、乙中都有一段电阻丝,R1=5Ω,R2=10Ω。闭合开关,电流表的示数为1.2 A。通电120 s后,甲中温度计的示数为29℃。求:

(1)R2两端的电压;

(2)R2的电功率;

(3)电流通过R1产生的热量;

(4)液体的比热容(不计热量损失)。

2.试题解析

本题的解答过程及给分点如下:

(1)U2=IR2=1.2A×10Ω=12V(2分)

(2)P2=U2I=12V×1.2A=14.4W(2分)

(3)Q1=I2R1t=(1.2A)2×5Ω×120s=864J(2分)或者按照Q=W=Pt=t思路计算正确也可得分

前三问的公式1分,结果1分。

(4)Q吸=Q1=864J(1分)

c=m(t(Q)t0)=0.1kg×(829(64)℃(J)-25℃)=2.16×103J/(kg·℃)(2分)

注意:本小问分数线上方若出现“Q放”字样,要扣分。

根据《义务教育物理课程标准(2022年版)》内容要求,本题主要考查的内容包括:一是通过实验,了解比热容;二是结合实例,了解电功和电功率;三是通过实验,了解焦耳定律;四是理解欧姆定律[3]。此外,从能量转化的角度,将电与热进行巧妙结合。以上几个知识点中,2022版课程标准对欧姆定律的考查达到理解层次,要求学生能理解公式并能够灵活地运用公式。

进一步分析这道电热综合计算题命题意图及成功之处,主要体现在以下三方面:首先,题干表述简洁,注重考查解题过程的规范性。计算题的功能之一是考查学生解题过程的规范性,言简意赅的题干表述能避免学生出现审题失误。其次,问题设置全面,兼顾考查原始公式及导出公式的灵活选用。本题四个小问,有需要直接使用原始公式解题的,也有需要导出公式解题的,体现的数学知识有公式的变形和简单的计算,对数学要求不高,能更加突出对学生公式选用能力的考查。最后,试题情境源于教材又不拘泥于教材。本题把焦耳定律的演示实验补全后又把加热气体改为加热液体,在这个定性实验基础上进行定量计算,体现命题人驾驭教科书信息的高超技艺和信手拈来的游刃有余,本试题对于考生来说只是一道计算题,而对于物理教师而言却是一道指引中考改革方向的试题。

二、作答总结与分析

1.答题情况总结

从整体答题的反馈结果来看,学生在作答过程中主要存在的问题包括:一是审题不仔细。比如题中明确说明要求电阻R2两端的电压,有学生计算的是R1两端电压;题中要计算电流通过电阻R1产生的热量,部分学生计算的是电流通过电阻R2产生的热量。二是解题思路不明确。第一问中只需要一步即可求解,有学生舍近求远,先求总电压,再求R1两端电压,二者相减求得最后结果,增加了计算量。三是解题过程和书写不规范。主要体现为:(1)物理量下脚标的使用不正确。(2)缺少必要的转换公式,例如Q吸=Q1。(3)比热容单位的书写错误。四是计算结果不准确。本题在细节上丢分的现象较为突出。

2.归因分析

针对学生答题过程中出现的问题,进行归因分析如下:

(1)审题能力不足

学生在初中阶段花费了大量时间进行电学知识学习,整体内容由浅入深,环环相扣。当电与热结合出题后,学生内心会给题目自带难题光环,不能在考场上仔细分析题意进而正确解答问题。此外,学生在读题过程中,不会采用一些方法去准确地从题干中提取有用信息用来解题,也没有通过题意建立各物理量之间的联系。这说明,学生审题能力不足,平时在进行计算题练习时,没有养成良好的读题和分析习惯,对平时计算题的反思和整理不到位。

此外,学生不能提取关键信息也体现在不能剖析题意,联想到问题的知识原型。比如上述计算题中,相当于是对焦耳定律实验的变形,想到焦耳定律,就应该想到计算热量的普适公式Q=I2Rt,有学生想不到这点,所以在第三问中选择了错误的计算公式而丢分。

(2)知识掌握不牢

本题考查的欧姆定律是要求达到理解水平的内容,学生不仅要理解公式的含义,还要遵从同一性和同时性的原则灵活运用。通过分析发现,部分学生仍然不能正确写出欧姆定律的公式及其变形。像比热容的单位这种应熟记于心的知识点,学生应该通过平时的概念教学以及后续的比热容计算公式的推导不断强化,在最终的中考考场上,仍然在这个知识点上丢分,说明学生对基础知识的重视程度不够,没有在复习阶段进行及时全面的巩固。

(3)解题训练不规范

在运用欧姆定律解题时,我们应该结合串联电路中的电流、电压规律,对不同电阻的相关物理量进行必要的区分。运用焦耳定律公式时,可直接选用普适公式,如果采用其他思路,就必须规范书写相关的计算推导过程。很多学生由于缺乏计算题的规范性训练,即使选用了正确公式,但是没有做到规范解题。由此可以看出教师在平时的例题及习题教学时,应以身作则,加强对学生规范书写的训练,板书规范的计算求解过程,强调每一步之间的逻辑关系,循序渐进,引导学生逐步养成良好的解题习惯。

三、教学启示与建议

1.新课教学应提示学生关注教材的内容

2024年新教材开始使用,教材中以不同栏目、板块或字体,通过不同方式的知识呈现,增加了教材的弹性。从本次物理中考题可以看出,题目的原型来源于书中的实验,所以教师教学应立足教材,帮助学生解读教材中的图片、文字等内容。重视教材中基本概念、规律的教学。根据物理学科的具体概念、规律,联系社会、科技、工程,深挖与教学概念相关的跨学科概念、物理思想方法。通过物理实践活动,使学生在实践情境中,深度理解物理概念、规律的本质[4]。教学中,教师应适当地给学生思考空间,提示学生标记重点,结合课标要求合理使用教材。

2.习题教学应加强学生审题能力的培养

《义务教育物理课程标准(2022年版)》中提出了“面向全体学生,培养学生核心素养”的课程理念,核心素养中包含培养学生的科学思维。学生的科学思维需要在教与学的过程中不断地培养和提升。对于计算题,学生头脑中的模型建构很重要,因此要求学生能够在审题过程中提取关键信息。

为了能让学生快速准确地分析和理解题意,在日常教学中,可以采用“三步法”对学生审题能力进行培养。(1)读题。一字一句认真阅读,弄清楚本题涉及的内容,考查哪些知识点。(2)翻译。当题目中出现某个物理量时,要在文字下面标记物理量符号。电路图可以在对应的电学符号下标记数值,图像可以在特殊点进行圈画标记,化繁为简。(3)分析。根据题意寻找切入点,明确各物理量之间联系,在草纸上写出原始公式及所需变形公式。[5]

3.复习教学应关注学生知识结构的构建

为帮助学生构建知识体系,形成良好的知识结构,复习课可以从以下三方面入手:

(1)精准丰富的课前准备。复习课需要知识梳理,但课堂呈现给学生的不能是知识的堆砌和罗列。上课前,教师可以给学生布置学习任务,可以采用复习提纲或流程图,督促学生提前复习教材,上课时用5分钟左右的时间进行小测验检查学生的学习成果。测验题要结合学生的易错点和教学重难点,做到有的放矢,精益求精。学生通过测试了解存在的不足,同时教师也可以参照测验结果,及时调整教学内容,使课堂更高效。

(2)生动有趣的课堂教学。为防止复习课的枯燥和单调,教师可以采用设计条理清晰且新颖的板书、合理利用多媒体教学资源等方式吸引学生注意,也可采用教学软件中自带的竞赛游戏环节,合理设置题目,采用积分制等方法激发学生的积极性和学习的内驱力。

(3)贴近生活的问题情境。经研究发现:真实性问题情境更易被学生理解[6],且学生的情境理解和情境模型构建过程会直接影响解决问题时的物理模型构建与物理模型实践,更能体现被试者的必备品质和关键能力[7]。所以,在复习课上可以尽量多给学生提供贴近生活的真实问题情境,帮助学生提升复习效果。

4.课堂教学应注重语言和书写的规范性

物理是一门以实验为基础的学科,要求学生严谨认真,实事求是。从教师自身来讲,应在日常教学中注意使用准确的物理语言、科学的逻辑思维,对学生提出的问题进行阐述。同时按照教材中计算题的规范解答过程,反复强调书写时需要注意的细节问题。学生要掌握相关的物理概念和规律,明确题中的研究对象及物理过程,正确地运用物理与数学方法,遵循一定的程序,才能顺利地完成物理计算题练习任务[8]。在此过程中,教师必要的引导和及时纠错必不可少。

教与学永远是相辅相成的,随着课程改革的深入推进,教师要从自身做起,多看、多学、多思考,让自己的课堂更高效,从而实现对学生物理核心素养的培育。

[参考文献]

[1]教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201911/t20191128_409951.html,2019-11-22.

[2]教育部办公厅关于做好2022年中考命题工作的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/202204/t20220406_614237.html,2022-03-29.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[4]党越.核心素养导向下的中考物理试题改革研究[J].物理通报,2024(2):129-133.

[5]李志真.中考电学计算题分析及复习策略[J].中学物理,2018(12):64-65.

[6]张杰.立足真实情境提高命题质量——由一道初中物理试题谈起[J].物理教学,2023(9):32-37.

[7]徐会强,杨美娟,董萍萍.基于真实情境的物理问题解决认知过程的研究[J].物理教学,2023(4):2-4,7.

[8]谢涛玲,许英.中学物理教学中规范意识的培养探究[J].物理教师,2023(11):7-11.

(责任编辑:刘艳超)