核心素养视域下小古文“读、悟、思、联”教学法探析

作者: 柯晓青

摘要 小古文作为中华传统文化最原生态的文字载体,是落实语文核心素养的重要媒介。教师可以引导学生“读”以贯之,积淀文言语感;“悟”以通之,理解文言意思;“思”以达之,破解文言内核;“联”以拓之,延展文言之域。进而帮助学生爱上文言、学好文言,根植文化自信,培养语言运用,提升思维能力,涵养审美创造,从而提升语文核心素养。

关键词 语文核心素养 小古文 语文教学

小古文是适合儿童阅读的,浅显易懂,篇幅短小的文言文[1]。它作为古代书面语,与现代汉语的语言表达存在诸多不同,故学生在学习中易出现畏难情绪。如何化难为易学习小古文,提升学生语文核心素养?本文将结合课例,探析小古文“读、悟、思、联”四步教学法。

一、“读”以贯之,积淀文言语感

对以汉语为母语的人来说,语言建构的初步能力首先是借助语感,然后逐步走向理性。语感随着言语经验的丰富而增长,随着积累的深度和数量的增多而提升品质[2]。著名特级教师王崧舟也以“读”为中心提出文言文教学的基本模式,即通读、悟读、练读、熟读,用“读”的不同层次体现“学”的不同深度。由此可见,“读”是小古文学习的重要法宝。

(一)一读:读准字音

小古文朗读最基本的要求是读正确。南宋朱熹有云:“学者观书,务须读得字字响亮,不可误读一字,不可少读一字,不可倒读一字,不可牵强暗记。”[3]教学中,多音字和异读字常会阻碍学生正确朗读。

1.据义定音,读好多音字。教学中可以据义定音,帮助学生确定多音字的读音。比如《守株待兔》中,“折颈而死”的“折”在字典中有两种读音,读shé指长条形状的东西断了,读zhé除了有折断的意思,还表示弄弯曲,从而推断,“折颈而死”指兔子的脖子被木桩撞断了,故读zhé。

2.立足现状,读好异读字。异读字,小学阶段主要是通假字和古音异读。通假字如“孰为汝多知乎”中的“知”,结合语境和字音推测,“知”同“智”,表示智慧,读作zhì。异读字,有些是专有名词,如人名、地名、姓氏、官名、器物名等,因比较固定,保留了古音,比如燕(yān)山、单(chán)于,此类异读关键在于随文积累。

此外,前后鼻音、平翘舌音、舌尖音等难读字音,也要在读中纠正,确保学生朗读中做到字字准确,在此基础上逐步要求朗读流利。

(二)二读:读好节奏

文言节奏好比音乐节拍,是文言语感的显性表现,包含句读和停顿两个方面。

1.关注文言句读。句读又称断句,划分句读其实就是加标点,古文是没有标点符号的,故断句是古代儿童启蒙入学的必修课。教材中的小古文,后人已加入标点,这也极大降低了学生的阅读难度。

2.划分文言停顿。停顿在这里指句间停顿。小学阶段不要刻意讲解太多文言语法知识来帮助停顿。听音范读、借助停顿线以及根据文意划分是小学阶段停顿的重要方法。听音范读和借助停顿线读在小古文学习早期比较适用,有利于培养文言语感。随着学习的深入,应让学生结合句意划分停顿,感知文言朗读规律。如《囊萤夜读》中“夏月则练囊盛数十萤火以照书”是停顿的难句,可让学生划分意群。不难发现,“夏月”是时间,“则”表转折,“练囊盛数十萤火”是怎么做的,“以照书”则是结果,故该句可停顿如下:夏月/则/练囊盛数十萤火/以照书。还可以进一步细化,“练囊”是白色的口袋,用练囊做什么呢?装几十只萤火虫,故整句话也可以按“夏月/则/练囊/盛数十萤火/以照书”来停顿。

(三)三读:读出韵味

小古文独特声韵之美可以通过朗读来体现。利用一些朗读技巧,读出古文的韵味。

一要“语断气连”。即“声断而意义相连”,可给人意犹未尽之感,显文言悠悠之韵。如《伯牙鼓琴》中“巍巍乎—若泰山,汤汤乎—若流水”,“乎”后读出语断气连之感,高峻的泰山、浩荡的流水如在眼前。二要关注语气、语调和语速。语气传递情绪,语调表达情感,语速还原情境,三者往往紧密结合,共同表达文中“情”。比如《少年中国说》句式整齐、气势磅礴,朗读时可以用稍快的语速、高昂的语调以及有气势的语气,表达对少年中国的热爱和对中国少年的期望。开篇一系列排比句,朗读时还可通过力度、语速的变化体现阶梯式上升的情感。三要借助具身体验。可以加上表情动作,演一演、辩一辩,在情境中读出古文的韵味。如《书戴嵩画牛》还原牧童和处士的对话,《两小儿辩日》中创设辩斗情境。

(四)四读:熟读成诵

熟读成诵是积淀文言语感的必经之路,一方面可以加深对小古文内容的理解,另一方面可以更好地迁移运用。

一是确保“读”的数量。记忆的基本过程是由识记、保持、再现或者再认三个环节组成。记忆在于重复,小古文的学习要确保阅读量,使学习内容得以识记。二是变换“读”的形式。教学中要避免让学生机械性反复读,而要通过带读、对读、引读、打拍子读、角色表演读、描述场景读等丰富多样的形式,让学生在诵读中积淀文言语感,感受文言之美,最终实现熟读成诵。三是搭建“诵”的支架。在熟读到成诵之间,还可以给学生提供支架,比如采用提供插图联想背诵、省略部分文字背诵、关键词 辅助背诵、结合图文结构图背诵等,帮助学生更好地实践语言积累。

二、“悟”以通之,理解文言意思

理解小古文的意思是学生学习小古文的“拦路虎”。那么,如何打破古今壁垒,更好地理解古文意思呢?

(一)授之以渔,学习理解方法

统编教材在编排上为学生理解小古文意思提供了支架,生活经验和以往的学习经验也为理解小古文意思提供了前经验。我们要教给学生这些理解小古文意思的法宝,授之以渔,最终实现学生自主学习。

1.借助注释。统编教材的注释包括:一是“释词释句”类,主要是对文言实词、虚词、通假字和难句的解释,这是占比最高的,帮助学生理解意思,读懂内容;二是“说明来源”类,如对小古文出处和作者的介绍,帮助学生了解来源,拓展阅读;三是“介绍人物”类,如《精卫填海》中对精卫鸟的介绍,帮助学生感知形象,深化理解。

2.关注插图。统编教材配有精美插图,这些插图一是能帮助学生理解字词意思,如《守株待兔》中的树桩是“株”,农夫脚边的农具是“耒”;二是能帮助学生深化对文中人物认识,如《学弈》中一人手扶下巴,眼观棋盘,另一人则头望天空,手执棋子,让我们看到两种学生截然不同的学棋状态;三是能帮助学生了解故事情节,如《司马光》中的插图就让我们还原了司马光持石击瓮破缸的情景。

3.联系上下文。上下文的信息能帮助学生通过联系、推理,更好地理解古文表达的意思。如《王戎不取道旁李》中“看道边李树多子折枝”,“折枝”的意思不好理解,可以引导学生联系上文“李树多子”,树上果子多,枝条就会被压弯,故“折枝”就表示压弯枝条。

4.联系生活。生活经验能够拉近学生与陌生化字词、情境之间的距离,比如教学《书戴嵩画牛》,就“常以自随”一词,可以引导学生结合生活经验猜测:杜处士可能什么时候会带着这幅画?还可以结合生活经历想象,杜处士还会怎么爱惜他的画,又会怎么夸他的画?通过联系生活,使杜处士对《斗牛图》的喜爱之情就更具体可感。

(二)突出重点,深度理解古文

课堂时间有限,教学中不能眉毛胡子一把抓,而应突出重点,深度理解,并通过多元检测,形成“教、学、评”一体化的闭环。

1.突出重点,抓住“牛鼻子”。教学小古文要避免逐字逐句地串讲,应基于学情,了解学生的真实需要。比如不影响阅读的,学生已经学过的,或是借助注释、插图等可以自己学会的内容,要敢于“放过”,从而“突出”重点,抓住真正阻碍学生理解的“牛鼻子”。那么,何为要“突出”理解的重点呢?

一是一词多义。比如《古人谈读书》中“学而不厌”的“厌”,在字典里有憎恶和满足两个义项。联系文本,该句说的是车胤很好学,学习不知道满足,故“厌”在这里表示满足。教师还可以引导学生拓展词语,比如“贪得无厌”,从而加深学生对该义项的理解。

二是古今异义。引导学生梳理字词古今不同的意思。比如《守株待兔》一文中“兔走触株”,“走”注释是“跑”,就可以相机引导学生区分古今“走”和“跑”的不同表达方式。

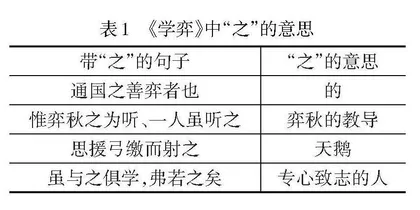

2.深度理解,形成“小系列”。深度学习是指在教师引领下,学生围绕具有挑战性的学习主题,全身心积极参与、体验成功、获得发展的有意义的学习过程[4]。深度学习理念之下,我们要跳出单一情境下单一字词句的理解,可以通过对文言字词句进行梳理,形成系列。例如,教学《学弈》一文,小古文中出现了六次“之”,可以引导学生对该字词进行系统梳理,具体如表1所示。还可以结合旧知,拓展“之”的其他意思,形成“之”字系统,从而系统化理解小古文的“之”的意思。

类似的,我们还可以对文言句式进行梳理,引导学生进行语言的迁移实践,从而有深度地学习小古文,达到真正的理解内化。比如从《司马光》中“群儿戏于庭”提炼出“人+动作+于+地点”这样的文言句式,来表示谁在什么地方做什么。再比如教学《杨氏之子》,可以在课前互动中运用“()氏之(子/女)”的句式进行自我介绍。像这样,通过迁移运用文言句式,建构表达范式,从而活化小古文的语言运用。

3.多元检测,丰富“评形式”。评价学生对小古文意思的理解要避免逐字逐句翻译,可以讲故事、演一演,还可以想象补白、大胆预测等。通过多元检测,丰富评价形式,让学生乐学、趣学小古文。比如教学《书戴嵩画牛》一文,检验学生“理解故事内容,用自己的话讲这个故事”这一学习要求的达成情况,可创设“游览艺术馆、走近书画厅、挑战书画讲解员”的情境任务,再通过馆长的评价来实现“教—学—评”一体化。再比如教学《精卫填海》,可以让学生预设精卫填海故事的结局,为小古文续写一个结局。

三、“思”以达之,破解文言内核

思维能力作为语文核心素养的重要组成部分,是指学生在语文学习过程中的联想想象、分析比较、归纳判断等认知表现[5]。教学中,我们要关注学生思维力的培养,破解小古文学习内核。

(一)设计驱动问题,分解学习任务

新课改背景下的小古文课堂,需要通过设计牵一发而动全身的核心问题,驱动学习任务,开展学习活动。这些核心问题哪里来?可以结合语文要素、课后习题等来设计。设计问题宜少而精,抓重点,舍累赘。比如,《司马光》一文,可以设计核心问题:“司马光是个怎样的孩子?”从而引导学生读小古文,说人物印象;找依据,谈人物形象,在司马光和诸小儿的不同反应中进一步体会司马光的沉着冷静、聪慧勇敢。

(二)关注思维方式,培养高阶思维

小古文凝聚着古人的思维智慧,教学中要特别关注小古文中蕴含的思维方式,培养学生的高阶思维,提升学生的思维品质。例如教学《杨氏之子》时,引导学生读懂对话背后的意思,关注类比思维。学生会发现,“杨梅”这种水果和“杨氏之子”的名字中都有“杨”,孔君平以此打趣。而“孔雀”这种鸟(禽)和“孔君平”的名字中又都有“孔”,杨氏之子同理回应,礼貌而不失风趣。还可以引导学生迁移训练,如果孔君平姓柳或者姓泰,杨氏之子又会怎样机智回应?在文言句式仿说中进一步强化类比思维。

比如教学《王戎不取道旁李》时,引导学生进行正向和逆向的推理,训练推理思维。再比如:《自相矛盾》中“以子之矛陷子之盾”的反驳思维,《司马光》中“持石击瓮破之”的创造思维,《学弈》中“专心致志”的专注思维,等等。教学中,通过对小古文中蕴含的思维方式的深度挖掘和学习,能够让小古文更好地助力学生思维品质的提升。

(三)巧借思维图表,解构古文结构

借助思维图表,可以帮助学生对小古文进行梳理、概括,有利于理解和记忆小古文。比如《两小儿辩日》就可以借助表格(见表2),梳理两小儿的观点、理由、依据以及角度,理清小古文的叙述思路。

再比如《司马光》一课,通过图文结构图梳理小古文的故事脉络。如图1所示,借助图文结构图,可以理清故事的起因、经过和结果,并通过关键字词的提示,帮助学生更好地回顾小古文的内容。