积极开展实践活动发展结构与功能观

作者: 焦擘

摘要 实践活动是促进核心素养发展的重要途径。以“人体血液循环系统”的复习为例,通过制作人体血液循环简易模型、讲解血液循环过程,促进学生对血液循环系统的结构与功能的理解,通过课上、课后测量血压活动,培养学生对所学知识的价值认识和解释说明能力。

关键词 初中生物学 科技实践活动 生命观念 人体血液循环系统

《义务教育生物学课程标准(2022年版)》指出,生命观念是义务教育学段生物学科的核心素养之一,对认识生命世界具有指导作用,而结构与功能观、物质与能量观等是生命观念的重要组成部分。[1]4实践活动是以小组、班级等集体形式,围绕某一主题进行的学习活动。实践活动有助于激发学生的学习兴趣,培养学生动手能力、操作能力、分析问题和解决问题能力。[2]本研究以“人体血液循环系统”学习为例,通过其简易模型的制作,学习人体循环系统的相关知识,发展结构与功能观。

一、课程标准分析

课程标准中关于“人体血液循环系统”的主要内容如下:(1)血液循环系统包括心脏、血管和血液;(2)血液循环包括体循环和肺循环,其功能是运输氧气、二氧化碳、营养物质、代谢废物和激素等物质。

从上述内容分析,人体循环系统主要是围绕心脏和血管而形成的两套循环系统,即体循环和肺循环,而血液是运输物质的载体。因此,本节课重点包括:掌握血管的类型、结构与功能以及心脏的结构与功能;掌握体循环、肺循环两种血液循环途径及功能。

二、实践活动目标

1.通过“人体血液循环系统”简易模型的制作,掌握心脏的结构与功能以及体循环、肺循环的基本路径,初步形成结构与功能观。

2.通过基于简易模型的讲解活动,掌握血管的类型与功能,感悟生命观念。

3.通过血压测量活动,初步形成实践操作能力和解释说明能力。

三、实践活动流程

(一)制作简易模型,发展结构与功能观

情境:早在两千多年前,中国古代的医学名著《黄帝内经》中就有“诸血皆归于心”“经脉流行不止,环周不休”等论述,说明我国古人对于血液循环已经有一定的认识。

问题1:《黄帝内经》的论述说明,人体血液流动的动力来自哪里?流动的特点是什么?

【设计意图】基于情境提出问题,意在让学生了解心脏是血液循环的核心,血液在人体内流动是一个往复循环的过程,为制作简易模型做理论准备。

问题2:心脏的主要结构是怎样的?

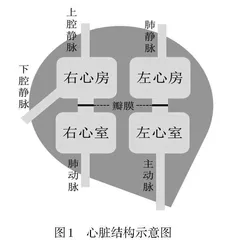

[生]心脏的结构主要包括左心房、左心室、右心房、右心室,以及肺动脉、肺静脉、主动脉、上腔静脉和下腔静脉。

问题3:心房、心室、动脉、静脉的功能分别是什么?

[生]心房的功能是回流血液,心室的功能是泵出血液,动脉的功能是把血液从心脏送到身体各部分,静脉的功能是将血液从身体各部分送回心脏。

问题4:心房、心室与动脉、静脉间是如何连接的?请用图示表示。

心脏结构示意图,如图1所示。

【设计意图】问题2的目的是认识心脏的主要结构,问题3的目的是认识心脏不同结构的功能,问题4的目的是通过示意图把结构与功能以图示的形式相对应,培养学生结构与功能观。

问题5:根据心脏的结构示意图,“人体血液循环系统”是如何循环的呢?将课前准备好的器材进行连接,制作“人体血液循环系统”的简易模型。

[生]左心室的血液从主动脉泵出流向全身各处,经过物质和能量交换后,经上、下腔静脉回流入右心房,形成体循环。右心室的血液从肺动脉泵出流向肺部,经过气体交换后,经肺静脉回流入左心房,形成肺循环。

制作材料:饮料瓶(350ml)2个、宽口饮料瓶2个、透明胶管(内径4mm)2米及其他辅助材料。

学生活动:小组合作,制作“人体血液循环系统”的简易模型,如图2所示。

【设计意图】在心脏结构示意图基础上,通过简易模型制作,进一步了解人体血液循环系统中的体循环和肺循环,培养学生实践能力和动手操作能力。

(二)讲解血液循环过程,培养交流表达能力

活动任务:以小组为单位,讲解人体血液循环系统是如何运行的。

学生活动:以小组为单位,讲解体循环过程和肺循环过程。

活动评价:根据学生对知识的理解情况,采取师评与生评相结合的方式,制定学生讲解的评价量表,如表1所示。

【设计意图】本节内容是在上一节内容基础上而设计的,通过师评、生评相结合的方式,目的是考查学生能否准确、清晰地表达人体血液循环系统的工作原理,培养学生语言表达能力和评价能力。

(三)测量血压,培养解释说明能力

血压是指血液对血管壁的侧压力,可以通过血压计在上臂肱动脉处测得。

1.课上活动,了解血压常识

活动任务:请同学们用血压计给同组同学测量血压。

【电子血压计的操作方法】(1)被测量者端正坐姿,露出左上臂或右上臂;(2)将袖带内的气体挤出,套在上臂肱动脉处;(3)点击血压计开关即可测量。

学生活动:以小组为单位,练习测量血压,并准确读取数值。

问题1:你测量的血压是多少?

[生]我测量的值是80,125。

追问:根据心脏工作机制,你认为80和125分别是心脏的哪个工作过程?

[生]80是心脏舒张时血液对血管壁的压力,125是心脏收缩时血液对血管壁的压力。

[师]心脏收缩时,动脉血压达到的最高值称为收缩压;心脏舒张时,动脉血压达到的最高值称为舒张压。

【设计意图】通过血压测量,熟悉血压与心脏工作机制之间的关系,为课后任务拓展做准备。

2.课后拓展,解释血压异常的原因

拓展任务:回家后,给自己的家庭成员测量血压,判断血压是否正常,并给出合理的解释和治疗建议。

【提示】正常人的低压和高压上限分别为90mmHg和140mmHg。

【设计意图】考虑到青少年血压基本都是正常情况,因此布置了课后拓展任务。通过课后给家庭成员测量血压,让学生认识到所学知识的应用价值,并根据实际情况,查询造成血压异常的原因,给出合理化的治疗建议,培养学生解释说明能力和问题解决能力。

实践活动是落实新课程标准理念、培育核心素养的重要手段。教师要结合课程教学内容,采取有针对性的教学策略和教学方法,开展教学实践活动,让学生在理论知识学习基础上,培养实践操作能力和问题解决能力,促进生物学核心素养发展。教师开发与课程内容相匹配的评价测量工具,保证实践活动开展的有效性。实践活动能有效地培养学生的创新能力和实践操作能力[3],力求将所学知识与学生生活打通、融合。[4]

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育生物学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]岑香珍.开展科技实践活动的两个建议[J].新教育,2021(1):64.

[3]章辉,石榴.小学科技实践活动中如何培养学生的创新能力[J].安徽教育科研,2021(19):81-82.

[4]姜振敏.小学科技实践活动跨学科学习探索与实践[J].基础教育论坛,2023(24):43-45.

(责任编辑:姜显光)