“双减”背景下初中化学作业的优化策略

作者: 蔡绿艳

摘要 “双减”背景下的化学作业设计要力争实现“减量、提质、增效”目标。作业设计策略如下:依据课程标准,提升作业质量;选题和编题结合,提高作业的成效性和适用性;作业设计形式多样化,满足不同水平学生发展需求;精选情境化作业素材,促进核心素养发展;科学实施作业评价,充分发挥作业功能。

关键词 “双减”背景 初中化学 作业设计 优化策略

“双减”是指减轻义务教育阶段学生的作业负担和校外培训负担。“双减”政策主要是针对中小学生作业负担重、自由支配时间少等现实情况而提出。“双减”政策明确指出,要全面压减作业总量和时长,减轻学生过重的作业负担,提升学校课后服务水平,满足学生多样化发展需求,大力提升教育教学质量,确保学生在校内学足学好。作业是课堂教学的延续,是进行深度学习、拓展视野的重要途径。因此,为了达成“减量、提质、增效”目标,进行有针对性的作业优化设计是教师需要认真思考和落实的问题,让作业成为促进核心素养全面发展的助推器[1]。

一、中小学作业存在的问题分析

(一)作业量大且重复率高

受升学压力影响,刷题是中小学教学中普遍存在的现象。学科教师间缺乏协调,为了让学生尽可能多地学习自己所教学科,各学科都布置大量作业、练习题,这导致学生每天都疲于应对作业。作业重复率高,同一知识点、同一类型题反复练习,这导致学生对知识缺少理解,做题完全依靠记忆,最终致使学生学习的热情逐渐减退,也剥夺了学生进行探索与实践的课外时间。

(二)作业形式单一

书面作业多,实践作业少。书面作业是作业的主要形式,但不应该成为唯一形式。封闭性作业较多,开放性作业较少。为了快速提分,作业大多是以书面作业、封闭作业为主。学生对学习的印象就是记现象、背学科用语和做题,使得学生失去了探究的兴趣,限制了学生的思维和素养发展。

(三)作业布置“一刀切”

不同水平的学生完成同样的作业,成绩好的学生觉得完成作业没有挑战性,成绩稍差的学生会因作业太难而无法独立完成,只能选择抄袭作业。这都严重影响了学生的学习积极性、好奇心、钻研精神和想象力等。

(四)作业评价“僵化”

在教学过程中,作业评价未能发挥其应有作用。由于布置的作业量大,因此教师没有时间进行全面的批改,只能进行部分批改,而大多数情况是对答案,或学生间进行互相批改。这导致教师不能充分、全面了解学生的真实学习情况,上课都是凭自己的主观教学经验。

为了解决上述问题,让“双减”政策真正在教学实践中落地,教师需要在作业设计和布置方面认真思考,提出有针对性的优化策略。

二、化学作业优化策略

(一)依据课程标准,提升作业质量

标准化是指作业设计要有统一的标准,包括内容选择和难度控制。义务教育化学课程标准是初中化学作业内容选择和难度控制的唯一标准。

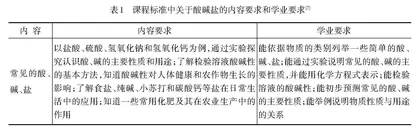

首先,教师要充分了解课程标准的育人导向,明确课程标准关于化学知识的内容要求和学业要求;其次,创设贴近学生生活实际的素材,让学生感受到知识学习的趣味性和应用价值;最后,提出引导学生思维深度参与的问题。例如,酸碱盐知识的作业设计。“常见的酸、碱、盐”内容位于课程标准中的“物质的性质与应用”主题,关于酸碱盐的内容要求和学业要求如表1所示。

从内容要求看,酸碱盐知识主要是认识生产生活中常见的酸、碱、盐的性质及用途;从学业要求看,要求学生能举例、实验说明、检验、预测常见酸、碱、盐的性质及用途。

素材情境:厨房中常见食材及调料。

问题1:举例说明厨房中食材的酸碱性,如何设计实验进行检验、证明其酸碱性?

问题2:纯碱为什么能作为洗涤剂?小苏打为什么能用来蒸馒头?

设计意图:通过创设学生熟悉的生活情境,让学生体会化学知识的应用价值。问题1的目的是考查学生对具体食材的酸碱性认识,考查学生基于性质进行实验设计和解释说明能力。问题2的目的是考查学生基于物质的应用逆向推理物质性质及变化的能力。

(二)选题和编题结合,提高作业的成效性和适用性

作业布置要摒弃“拿来主义”,让作业真正成为课堂教学的延续,促进知识的理解和能力的提升。

选题的目的是增强作业的成效性。有针对性地选题,有助于降低重复性作业布置,避免增加学生的学习负担。选题是指在各种练习册、习题集及中考模拟题、真题中,甄别、遴选与所学知识相关的习题进行布置,提升作业的针对性和成效性,促进学生对知识的认知和理解,促进学生核心素养的发展。例如,在学过“酸碱盐”知识后,可以围绕生活中真实问题布置作业。如蚊子叮咬后,为什么用肥皂水冲洗可以减轻痛痒?纯碱为什么可以作为洗涤剂清洗衣物?这两道题均是应用酸碱盐的性质解释说明生活情境中的问题,初步形成“性质决定应用”的观念。

编题的目的是提升作业的实用性。通过操作类、实践类等作业布置,提升对化学知识应用价值的认识。编题包括对原有习题进行改编和编制全新题目。改编试题较为常见,且更具有可行性。编制全新试题相对较为烦琐,教师可以结合地域特点、学生的生活实际,针对所学化学知识编制有特色的题目,增强对所学知识价值的认识。根据学生实际情况编制符合学生实际需求的校本作业,并且每年进行适当的修改、更新、完善,提高校本作业设计的适用性和有效性。

(三)作业设计形式多样化,满足不同水平学生发展需求

作业设置应依据学生的认知规律,从学生学习特点出发,围绕课堂教学内容甄选由易到难、由具体到抽象,设计提高学生高阶思维能力和问题解决能力的习题。作业可设计为基础类、提升类、拓展类等几种类型,促使不同层次的学生都能在原有的基础上取得进步,从而增强自信心,体验成功的喜悦。随着知识结构的不断完善,相同知识点习题的内容难度也应相应地增加,题目设置可以逐渐增大难度,促使学生分析问题和解决问题的能力得到提升。

(四)精选情境化作业素材,促进核心素养发展

选取贴近学生生活实际的情境化素材,提高作业的趣味性与情境性。情境化试题所承载的是对知识、能力和素养的考查。[3]例如,学习碳酸盐和稀盐酸的反应时,可让学生设计实验除去试剂瓶中因澄清石灰水变质而沉积的白色沉淀,也可让学生鉴别厨房中的食盐和面碱。借助真实问题的解决,引导学生关注生活,增加作业对学生的吸引力,提高学生完成作业的兴趣,最终促进核心素养发展。

(五)科学实施作业评价,充分发挥作业功能

作业评价标准和作业评价主体是保证作业实施质量和发挥作业功能的重要保障。

科学制定作业评价标准。评价标准是作业实施质量的重要衡量指标。评价标准的制定依据是课程标准,教师需要深入分析课程标准中的“内容要求”“学业要求”,防止字面化、机械化理解,力求在知识学习中,促使能力和素养发展。为了发挥作业的诊断发展功能,根据作业的完成情况,作业评价标准可划分出不同的层次水平。例如,把作业评价标准划分为记忆水平、理解水平、应用水平等;还可以根据学生对知识的认知水平,把作业评价标准划分为经验水平、原理水平等。

作业评价主体多元化。评价是主观的,多元化主体评价是弱化评价主观性的重要手段。作业评价可以采取自评、师评、生生互评等相结合的评价方式。自评是指学生对自己完成作业的态度、效率及困难程度等进行的自我评价。师评是指教师对作业答案的完整程度、问题解决的视角及思路等进行评价。生生互评是指学生之间对作业完成情况进行互相评价。评价要发挥学生主体作用,结合作业内容,优化作业评价效果。[4]

在“双减”政策背景下,化学教师需要认真地重新规划、布置、评价作业,以达成“减量、提质、增效”目的。在新课程标准理念指引下,认真分析学生实际情况,科学设计、评价作业,发挥作业巩固知识、促进素养发展、反馈激励等功能。用好评价结果,为提升、改进课堂教学、考查学生核心素养发展等提供证据。

[参考文献]

[1]丁春玉.乐享作业,趣习化学:以初中化学学科为例[J].中小学教学研究,2023,24(3):16-21.

[2]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:19-21.

[3]张勤.单元视角下高中化学情境化试题作业设计策略研究[J].安徽教育科研,2023(12):113-117.

[4]王幼琴.化学个性化作业评价研究[J].成才之路,2019(13):97.

(责任编辑:姜显光)