基于“以诗证史”高考历史专题探析

作者: 王庚 陈杰

摘要 “以诗证史”,即以诗歌作为史料来证实历史,强调文学作品与历史记载的相互印证,从而更全面地把握历史教学。基于“以诗证史”的研究方法,通过对诗歌作品的史料探究,以及相关高考试题的分析,明确“中国古代诗歌文化”专题的考查方式与考查方向,从而实现专题复习备考目标,提升学生的综合思维能力,涵养学生的历史学科核心素养。

关键词 高考历史试题 以诗证史 中国古代诗歌文化

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》强调:“史料实证是指对获取的史料进行辨析,并运用可信的史料努力重现历史真实的态度与方法。”[1]“以诗证史”即以诗歌作为史料研究历史,更全面了解诗歌作者所处的时代风貌,是学习和研究历史的重要途径与方法。中国古代诗歌是语文教学的重要内容,也是研究历史的重要史料证据,在一定程度上是当时社会的历史见证和反映,也是如今高考历史试题情境的来源之一。本文在对高考历史中“诗歌类情境”试题归纳分析的基础上,对中国古代诗歌文化的历史专题进行探析,同时,分析了专题复习教学策略,以实现教考衔接,为复习备考教学提供有益的借鉴和参考。

一、考情与考向分析

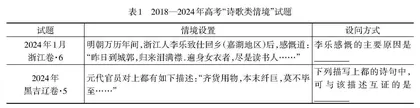

在高考历史选择题中,“以诗证史”类试题是“学习情境”试题的重要命题形式,此类试题以中国古代诗歌作为试题情境进行设问与考查(见表1)。

通过对近十年高考历史“诗歌类情境”选择题的梳理和分析可知:

1.在考查内容层面,“诗歌类情境”试题的材料来源以《诗经》、《楚辞》、唐诗、宋诗为主,尤其白居易的诗作出现频次较高,而宋词、元曲等文学作品则较少出现。

2.在考查目的层面,“诗歌类情境”试题以中国古代诗歌作为史料资源,创设陌生的问题情境,考查学生对历史学科主干知识的掌握程度,以及学生在新情境下分析问题、解决问题的综合思维能力。

3.在考查方式层面,“诗歌类情境”试题从唯物史观、史料实证、历史解释与文化自信的角度,考查学生对中国古代诗歌文化特点的分析及形成原因的判断。

二、中国古代诗歌文化的历史阶段特征

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》中指出:“任何历史事物都是在特定的、具体的时间和空间条件下发生的,只有在特定的时空框架当中,才可能对史事有准确的理解。”[1]中国古代诗歌文化也与历史背景、社会环境等关系密切。根据教材《中外历史纲要(上)》和高考历史命题的特点,中国古代诗歌文化可分为先秦时期、隋唐时期和宋元时期三个考查阶段。同时,通过对各阶段中国诗歌相关高考试题的分析,明确中国古代诗歌文化专题的考查方式与考查方向。

(一)先秦时期的诗歌反映早期国家的社会生活

先秦时期是中国诗歌的奠基时期,代表作为《诗经》和《楚辞》。《诗经》是我国现存第一部诗歌,汇集了西周至春秋中期的三百多首诗歌。春秋末期,由孔子整理编订,被后世奉为儒家经典。《诗经》的内容包括风、雅、颂三部分,以四言诗为主,具体记载了征伐战争、农业生产、典章祭祀等,反映了早期国家时期的社会生活,具有重要的史料价值,奠定了中国古典文学现实主义的基础,其人文精神和现实主义传统对后世文学有重要影响。《楚辞》是战国后期,由楚国贵族屈原采用楚国民歌方言,创造出一种句子较长的新诗歌体裁。《离骚》《天问》是其代表作品,开中国古典文学浪漫主义之先河。

【高考试题】通过对高考历史试题的解答和分析,进一步体会《诗经》所反映的时代风貌。

“(2021·湖南卷·1)有学者对《诗经》风、雅、颂的时代与内容进行考察,其发现如表2所示:

据此可知,西周初年至春秋中叶()

A.天子权威不断强化B.天道观持续衰落

C.人文意识逐渐增强D.人性论走向成熟”[2]25

【试题解析】本题以《诗经》所录诗篇对“天”的态度变化为切入点,考查先秦时期的思想文化。从表格所列对“天”的态度变化可知,西周初年到春秋中叶,人们对天的观念逐步淡化,即从歌颂天到不理天,反映出人的作用在不断增强,即人文意识不断增强,故C项正确;春秋时期,王室衰微,宗法分封制逐步瓦解,周天子的权威不断削弱,故排除A项;“天道观”即关于世界本原的观点,对“天”的态度变化反映了人们对“天”的认识渐趋理性化,并非天道观的衰落,故排除B项;材料没有涉及对“人性”的看法,故排除D项。

(二)隋唐时期的诗歌反映社会环境的变迁

秦汉至隋唐之间,诗歌的发展经历了两汉时期半诗半文的综合文体——赋、汉乐府诗、南朝骈文、北朝民歌等诗歌体裁,至唐朝,诗歌创作进入黄金时代。唐朝开明的文化政策、繁荣的社会环境、以诗赋取士的科举制度,以及唐朝统治者对诗歌的爱好、提倡和奖励,助推了全社会重视诗歌风气的形成,共同促进了诗歌创作的繁荣。其中,李白、杜甫的诗作代表了唐诗的最高成就,被分别誉为“诗仙”和“诗圣”。尤其杜甫的诗,因其诗作在一定程度上反映了历史的真实情况,故称“诗史”。

【高考试题】通过试题解读,进一步探析唐诗风格与社会变迁的内在关系。

“(2020·江苏卷·3)有学者认为,如果说安史之乱以前,唐诗以豪放、浪漫色彩引人注目,那么安史之乱以后,则已代之以沉郁悲壮的情调了。对这一评论理解正确的是()

A.社会变迁影响唐诗创作B.盛唐气象推动唐诗演变

C.唐诗全景再现社会真实D.安史之乱导致唐诗衰微”[3]

【试题解析】本题考查中国古代文学的时代特征,要求学生运用所学知识解读题干信息。“安史之乱”是唐朝由强盛到衰落的分水岭,之前的辉煌盛世造就了唐诗的豪放、浪漫色彩和宏大气魄。“安史之乱”后,由于藩镇割据,社会动荡不安,所以唐诗走向了沉郁悲壮的情调,可见唐诗创作受到社会变迁的影响,而不是盛唐气象推动唐诗演变,故A项正确,B项排除;唐诗作为文学创作,一定程度上可以反映社会现实,但也存在艺术加工成分,所以C项表述太绝对,故排除;D项表述与史实不符,故排除。

(三)宋元时期的诗歌反映经济发展与思想转型

宋朝时期,由于城市的发展和商品经济的繁荣,导致文学创作走向世俗化,更能迎合市民阶层需要的“词”兴盛起来,元代则出现了更为自由灵活的散曲。高考历史试题多以宋诗为材料创设情境,“词”和“曲”的引用较少。对于宋元时期诗歌文化要重点关注宋代诗歌所反映的社会环境的变迁:政治上,专制主义中央集权制度不断强化;经济上,商品经济高度繁荣;思想上,理学产生、儒学完成转型,强化学生对宋代历史史实的深入理解。

【高考试题】“(2019年·全国Ⅱ卷·26)程颢诗云:‘闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。’其体现的主旨是()

A.人类与自然和谐共处B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度D.无为而治的思想理念”[2]23

【试题解析】本题主要考查程朱理学。理学的形成是两宋时期思想文化发展的重要特征。由材料“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”可知,要以平静的心情欣赏万物,享受自然的乐趣,人们对四季美妙风光的兴致都是相同的,体现了人和万物的相通之处,即程颢主张通过探究世间万物来求理,故B项正确;道家主张人和自然的和谐共处,与材料的中心思想不符,故排除A项;材料诗句强调静观其变,悠然自得而非张扬自我,故排除C项;道家老子提倡无为而治的思想,故排除D项。

三、专题复习备考策略

(一)掌握主干知识,辅以试题训练

在复习备考教学中运用“以诗证史”的探究方法,首先,学生对教材主干知识的牢固掌握;其次,通过问题探究和高考试题训练,使学生在解决情境问题的过程中,逐渐提升获取和解读历史信息的能力;最后,明确中国古代诗歌创作是社会历史阶段特征的反映,在不同的历史时期,诗歌表现出不同的时代特色。

(二)运用文学资源,提升核心素养

具备扎实的语文学科基础知识与能力,是学生在解题中准确解读史料的前提。教师可将语文教材中的中国古代诗歌作为史料资源,创设试题情境,引导学生从唯物史观、时空观念的角度,运用辩证思维对问题情境进行分析、归纳和知识的迁移。通过多次“以诗证史”的教学实践,逐步提升学生的时空观念、史料实证与历史解释素养。

(三)基于学科融合,坚持历史本位

在将中国古代诗歌史料资源引入历史教学使用“以诗证史”探究问题时,需注意以下原则:1.坚持历史学科本位。“以诗证史”是借助文学资源创设情境探究活动,为完成历史教学目标服务,切勿本末倒置,过度运用语文学科知识。2.精选有价值的诗歌。要以突破学习重、难点为目的,选择典型、通俗、常见的诗歌资源。3.辩证看待诗歌史料。诗歌作为文学作品,不可避免地存在借喻、夸张,甚至虚构的成分,教师要注意鉴别使用,辩证看待诗歌资源的史料价值。

总之,“以诗证史”强调的是文学作品与历史记载的相互印证。基于“以诗证史”的历史专题复习教学,通过对诗歌作品的史料探究,以及相关高考试题的分析,有助于教师和学生明确“中国古代诗歌文化”专题的考查方式与考查方向,从而实现教学目标,提升学生的综合思维能力,涵养学生的学科核心素养。

[参考文献]

[1]中华人民共和国教育部.普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:5.

[2]解圣奇.诗歌在高中历史教学中的应用研究[D].黑龙江:牡丹江师范学院,2023.

[3]黄文斌.唯物史观在解答历史选择题中的运用[J].教学考试,2021(35):8.

(责任编辑:武亮 实习编辑:杨红波)