例谈“课程思政”导向下高中地理情境化试题命制

作者: 焦苗

摘要 根据近年来高考地理试题情境化的命题趋向,结合“课程思政”相关理论与地理学科核心素养,对情境化试题命制进行了实践研究,进而归纳出“课程思政”导向下高中地理情境化试题命制的基本路径,助力高考复习。

关键词 课程思政 情境化命题 高中地理

近年来,课程思政理念成为基础教育的研究热点。所谓课程思政是指,以思政价值为引领、以立德树人为根本任务、以各个学科内容为载体,培育德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人[1]。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)中指出,地理课程的基本理念之一是“通过高中地理学习,使学生强化人类与环境协调发展的观念,提升地理学科方面的品格和关键能力,具备家国情怀和世界眼光,形成关注地方、国家和全球地理问题及可持续发展问题的意识”[2]。可见,在立德树人方面,地理课程与课程思政二者理念高度契合。基于上述,本文将就地理情境化试题命制中如何渗透思政元素,结合具体命题案例,归纳“课程思政”导向下的地理情境化试题的命制路径,从而助力地理学科课程思政目标的实现。

情境化地理试题是指选取各类素材创设真实地理情境,再围绕情境而命制的地理试题。旨在引导学生运用所学的地理知识、方法与原理等去解释地理现象,解决地理问题,让学生真正体会到学以致用的乐趣,提升地理试题的趣味性与实用性。

一、厘清命题步骤,归纳命题路径

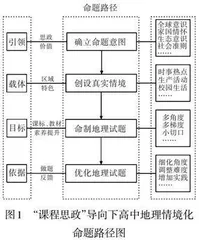

“课程思政”导向下高中地理情境化试题命制旨在将思政元素巧妙地融入情境化试题中,以实现地理学科立德树人的任务。首先,根据素材内容提取思政元素,以思政价值为引领确立命题意图;其次,围绕生产生活等素材,创设真实情境作为试题的载体;再次,结合课标与教材,以学科素养提升为目标,设置多角度关联性问题;最后,依据学生做题反馈,优化地理试题。依据此步骤归纳出“课程思政”导向下高中地理情境化试题的命制路径(见图1)。

二、选取思政要素,例析情境化命题

地理学科中蕴含着众多的思政元素,大致包括六个维度:全球意识、家国情怀、生态意识、社会准则、科学态度、审美情趣[3]。命题的首要步骤就是要根据素材内容,提取出其中蕴含的思政元素。本文围绕全球新闻热点、地方生产活动与校园生活三大视角下的地理素材,提取思政要素,引领地理情境化试题的命制。以下将以三个具体案例详细阐述命题路径。

(一)聚焦新闻热点问题命题,树立全球意识

对全球产生重大影响的新闻热点事件往往蕴含着全球意识这一思政要素。首先,要以此思政元素确立命题意图;其次,围绕素材创设新闻背景情境作为试题的载体;再次,结合相关素养目标设置关联性问题链;最后,精选要素绘制恰当的配图,该题的可配图为苏伊士运河与巴拿马运河的区域背景下的线路图,世界地图背景下的传统航线与北极航线图(图略)。

【案例1】

1.命题意图

考查学生读图分析能力与学科核心素养的水平:设置不同尺度图,考查不同尺度背景下认识区域的能力;考查多要素多角度分析问题的能力,提升综合思维素养;引导学生关注社会问题,学习有趣又有用的地理,进而树立“全球意识”。

2.情境与问题创设

本组题的背景是2021年3月发生的新闻热点问题——苏伊士运河大堵船事件,此事故甚至影响到全球范围内的贸易,造成了不可估量的损失。围绕与此次事故相关的素材创设地理情境,并结合课标“2.6结合实例,说明运输方式和交通布局与区域发展的关系”设置关联性问题链。其问题链暗线为:为何堵船影响如此之大—为何当初运河不修得宽一点—新运河对通航能力有何积极作用—替代路线优缺点有哪些。

3.试题呈现

材料一:苏伊士运河承担了全球海运贸易的14%,全球石油贸易的7%。2021年3月23日“长赐号”货船在苏伊士运河新航道搁浅,400多艘船只被困,造成运河堵塞近一周,对全球贸易造成了约60亿~100亿美元的损失。

材料二:巴拿马运河位于中美地峡最窄处,是一条水闸式运河,区内地形为高50~280米的丘陵,多湖泊、河流和原始森林。苏伊士运河是一条海平面水道(河道水位和海平面一致),埃及政府于2014年在苏伊士运河东侧开凿了一条双向通行的新运河,可通过超大型油轮。

材料三:“冰上丝绸之路”是指穿越北极圈,连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道。中俄合作共建东北航道,是连接东北亚与西欧最短的海上航线。

(1)分析苏伊士运河堵“船”事件对全球贸易影响大的原因。(3分)

(2)对比分析苏伊士与巴拿马运河开凿时遇到的自然障碍异同。(4分)

(3)分析新苏伊士运河对于提升该运河通航能力的积极作用。(3分)

(4)与苏伊士运河航线相比,试从航程、通航时间、航行安全等方面,对“冰上丝绸之路”的利弊进行评价。(5分)

参考答案:(1)路径短,运费低;风浪小,安全性高,亚非欧三大洲贸易往来船只多;靠近石油产地,往来油轮多且运量大,占全球贸易量大。(2)同:处于板块边界处,地质条件不稳定。异:苏伊士运河途经沙漠地区,水资源短缺;巴拿马运河沿线气候湿热,雨林丛生;地势起伏较大,多地质灾害。(3)实现双向通航,提高通行速度;缩短通过时间;提高通过船舶吨位,增加运量。(4)利:航程较短,用时较短,运费较低;经过国家和地区少,可避开海盗等影响。弊:可通航时间较短;多大风天气,多海冰,海况复杂;救援、补给困难。

4.试题说明

该组试题考查的知识说明如下:问题(1)考查战略通道的地理位置分析、交通运输方式的优缺点。问题(2)考查自然地理环境对交通线路建设的影响。问题(3)考查学生对于通航能力的理解。对学生的思维深度要求较高。问题(4)考查自然与社会经济条件对交通运输效率、成本、安全等方面的影响。该组试题的素养要求主要为区域认知与综合思维,特别是区域认知能力,水平要求逐题升高(见表1),体现出地理试题服务选才的功能。

(二)深挖乡土地理资源命题,涵养家国情怀

乡土地理资源蕴含着家国情怀这一思政要素。首先,以家国情怀引领命题意图;其次,围绕素材创设家乡生产活动背景的地理情境,以此作为试题的载体;再次,结合工农业区位的素养目标设置关联性问题;最后,绘制恰当的配图,该题的配图为萧山梅里与陕西富平地理位置略图(图略)以及两地的气候资料图(例如气温曲线与降水柱状图,见图2)。

【案例2】

1.命题意图

考查学生图文信息提取能力与学科核心素养的水平:设置不同类型的图,考查学生对区域图与图表的分析能力;考查多要素多角度动态地分析问题,提升要素综合、时空综合与地方综合的素养能力;引导学生关注地方生产活动,学习与家乡有关的地理,涵养家国情怀。

2.情境与问题创设

本地梅里村每年举办方顶柿子节进行农产品的推介与营销,情境贴近学生生活,有利于激发学生兴趣。本题以此乡土素材为背景,创设农业生产活动的真实情境。结合课标“2.5结合实例,说明工业、农业和服务业的区位因素”设置问题链。其问题链暗线为:方顶柿种植的条件(农业区位)—方顶柿加工的条件(工业区位)—方顶柿产业的未来发展方向(农业可持续发展)。

3.试题呈现

材料一:柿树喜光喜暖喜湿润,耐寒耐旱,但降水量不能少于500mm,对土壤酸碱性要求不高,土层深厚、排水良好的壤土或黏壤土最为适宜。一般春季开花结果,秋末冬初成熟采摘。

材料二:市场上普通柿子个头小,多圆顶,萧山梅里柿子是方顶,个头大甜度高且核少。梅里村三面环山一面临河,生态圈相对独立稳定,柿子味道独特。梅里方顶柿生长在山麓有一定坡度的地区,村内有优质泉水。

材料三:富平位于陕西省中部,是全国著名的“柿饼之乡”,所产柿饼是中国国家地理标志产品。富平柿饼制作工艺在明朝时就已经十分成熟,作为贡品进献皇宫。富平尖顶柿子一般于10月下旬采摘,10—12月经过十多道工序制作成口味香甜的柿饼。

(1)指出萧山梅里适宜方顶柿树种植的有利自然条件。(4分)

(2)与陕西富平相比,分析萧山梅里发展柿饼加工业的不利条件。(3分)

(3)请为萧山梅里方顶柿可持续发展提出合理化建议。(5分)

参考答案:(1)亚热带季风气候,年降水量多于500mm;地形有坡度,排水条件好;有优质泉水,水源水质好;酸性土壤,适宜柿树种植。(2)10—12月降水量较多,空气湿度较大,光照较少,不利于晾晒;昼夜温差较小,不利于柿饼糖分的析出;柿饼加工历史较短,制作工艺不如富平成熟。(3)提升方顶柿的品质;加大品牌宣传;对方顶柿进行深加工,延长产业链,提高附加值;大力发展柿子园农旅业;打通电商等网上销售渠道。

4.试题说明

本组题目考查的知识说明如下:问题(1)考查农业的自然区位因素;问题(2)考查工业区位因素;问题(3)考查学生对可持续发展内涵的理解。本组题目考查的素养主要有综合思维、区域认知与人地协调观,具体分析见表2。

(三)关注校园地理素材命题,树立生态意识

从校园农业实践活动素材中提取“生态意识”思政要素。首先,以该元素确定命题意图;其次,围绕素材创设校园农业实践的地理情境;再次,结合素养目标设置关联性问题;最后,绘制恰当的配图,该题的配图为某高中教室布局平面图(见图3)。

【案例3】

1.命题意图

校园生活中拥有丰富的地理素材,例如某班级开展了校园内“三乐园”基地种菜与教室内养护绿植活动。在劳动中深切感受人类活动与生态环境的相关作用关系,以此为命题素材,提取出“生态意识”思政元素引领命题,潜移默化中助力学生形成人地协调观念。

2.情境与问题创设

本题以教室内绿植养护与校园基地劳动实践为背景创设情境,真正体现在“做中学、做中悟”的理念。结合课标“1.1结合实例,说明地理运动的地理意义”“2.5结合实例,说明工业、农业和服务业的区位因素”“1.11运用资料,说明常见自然灾害的成因,了解避灾、防灾的措施”,设置问题链。其问题链暗线为:“地”对“人”的影响—“人”对“地”的影响—人地如何协调。

3.试题呈现

材料一:为美化教室,促进学生劳动教育,杭州某高中开展了校园农学实践基地种菜与教室内养护绿植活动。教室内养护易成活的绿萝,该绿植耐阴性强,喜散射光,强光照射会导致叶片枯黄甚至脱落。

材料二:在农学实践种菜活动中,为探究风、光照对灌溉时间、次数的影响,学生可在非上课的任何时间段对蔬菜进行灌溉,观察并思考规律。

(1)当地夏季应把绿萝放在哪个窗台进行光照养护,试分析原因。(5分)(2)各组记录灌溉时间与次数,说明灌溉频率与风力、光照的关系。(5分)

(3)查找相关资料,整理归纳浙江不同季节的气象灾害。并提出蔬菜种植防范气象灾害的有效措施。(4分)

参考答案:(1)早晨应放在B窗台进行光照养护,傍晚应放在A窗台进行光照养护,中午时间段搬到避光处,避免强光照射。原因:绿萝喜散射光,忌强光,夏季早晨与傍晚太阳光分别从东北方向、西北方向射入教室且为弱光,夏季中午光线较强,应搬到避光处。(2)略。(3)略。

4.试题说明

本组题目考查的知识说明如下:问题(1)考查地球公转的地理意义、地理环境对植被的影响;问题(2)考查气象条件对农事活动的影响;问题(3)考查气象灾害的种类与防治措施。本组题目考查的素养主要为综合思维与地理实践力,具体分析见表3。

三、反思命题实效,展望优化方向

首先,依托真实情境而命制的地理试题,能使学生产生共情,提升地理学习兴趣。其次,以各类思政元素为引领,设置情境化地理试题,有利于地理学科核心素养的进阶式培养,同时有利于学生潜移默化地感受世界与家国之美,产生世界命运与共、爱国爱家等情感。最后,在“做”中学习对其终身发展、社会需求有用的地理,有利于实现地理课程思政的目标与立德树人的根本任务。当然,阶段性的命题在设问角度向小切口大纵深方向、题目难度调整以及题目间的关联度与进阶度、注重思政元素的全方位立体式贯穿等诸多方面,还需进一步优化提升,避免过于生硬地强加于学生。

[参考文献]

[1]吴炎濛,孙香钰,周海瑛.课程思政理念融入高中地理教学文献综述[J].地理教学,2023(23):30-34.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:1-2.

[3]柴光辉,秦年秀,汪军能.思政教育融入高中地理课程的教学设计与策略:以湘教版教材(2019版)高中地理选择性必修3为例[J].中学地理教学参考,2022(12):30-33.

(责任编辑:武亮)