基于模型认知的高三化学深度复习

作者: 方翠银

摘 要 以2021年福建省高考适应性考试的实验探究题为例,在深度学习与“教、学、评”一致性理论指导下,通过对例题的分析解构,建构探究性实验解题模型;通过分组设计实验方案、实施和改进实验方案来理解和应用解题模型;通过学生对同伴答题情况的评价和教师的点评深化认识模型;编制相应的课堂终结性评价量表对学生的学习表现情况进行评价。旨在发展学生的模型认知素养,提高高三化学实验复习的效率,促进教与学双向发展。

关键词 高中化学 深度复习 探究性实验 模型认知 课堂评价

一、问题提出

目前,在高三化学复习课堂教学中,知识和技能训练在某种程度上依赖于对知识点的重复、归纳、整理,能力的提高依赖于大量的习题训练和讲评,即进行“题海训练”。对于化学实验这一高考必考题型,通过自主实验进行复习的较少,实验复习常常以视频中“看”实验、黑板上“讲”实验、试题中“练”实验等方式为主[1]。《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》[2]指出,要优化情境设计,增强试题的开放性、灵活性,充分发挥高考命题的育人功能和积极导向作用,减少死记硬背和“机械刷题”现象。笔者认为要减少死记硬背和“机械刷题”现象,就需要进行深度复习。

深度复习是以深度学习为基础的一种复习方式,是在教师的深度引领下,利用化学实验等活动,调动学生的深度参与,运用证据推理与模型认知等方式,促进学生创新精神、实践能力和核心素养的发展[3]。基于此,笔者以探究性实验题的复习为例,探索如何进行高三化学实验的深度复习。

二、基于模型认知的教学设计

(一)依据课程标准和高考评价体系进行深度备课[4]

探究性实验属于高中化学必修课程主题1:化学科学与实验探究是培养学生科学探究与创新意识、科学态度与社会责任的重要载体之一。其涉及的内容非常广泛,在课程标准中的学业质量水平主要涉及1级水平1-3、2级水平2-3、3级水平3-3、4级水平4-3等[5]。研读课程标准可知,该部分内容要求学生根据解决问题需要,运用控制变量等实验方法,通过合作探究方式,设计或选择最佳方案,并对实验方案的合理性、可行性进行论证,不断修正和改进方案,学会合理评价实验方案,提出进一步探究的设想并准确表达自己的看法,这些也是中国高考评价体系的要求[6]。结合深度学习的有关内容,确定本节课的复习任务为建构、应用、深化探究性实验的解题模型。

学生经过之前的复习,积累了一些科学探究的相关知识和大量的元素化合物知识,能对常见的物质或离子进行检验。如在本节课中涉及Fe2+与Fe3+之间的转化、Fe3+的检验、H2O2的性质验证、SO42-的检验等知识对学生而言都是非常熟悉的,但是这些知识仅仅停留在浅层思维中且比较分散,缺乏深入地理解和整合运用。同时,学生利用氧化还原反应相关知识进行分析推理的能力不足,无法将这些知识串联起来应用到综合性的实验中。另外,学生对模型建构和应用有一定认识,但是对探究性实验的思维模型比较陌生,分析综合能力有所欠缺,语言表达能力较差,缺乏解题的规范性,这也是造成实验题得分率偏低的原因之一。

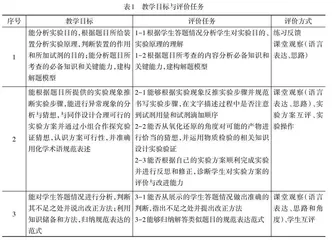

(二)依据深度备课思路和相关文献[7-9]设计教学目标和评价任务

本节课在深度备课的基础上,结合课程标准和学生实际制订教学目标与评价任务(见表1)。

(三)依据教学目标和评价任务设计教学活动(见图1)

三、教学实录

(一)典例分析,构建解题模型

【任务1】展示2021年福建省高考适应性考试实验题,分析考查的必备知识和关键能力以及学生的主要失分点。

[师]实验目的是实验题最终的解决目标,那么本题的实验目的是什么?从题目所给的实验方案中你能得到哪些信息?

[讨论]明确实验题解题步骤。第一步:明确并分析实验目的;第二步:明确实验原理,分析实验方案。

[分析]题目的设问部分,得出本题主要考查的必备知识和关键能力以及学生得分率较低的小题,将本题解构见表2,并建构解题模型(见图4)。

[典例]某研究性学习小组通过下列实验(图2)验证AgI沉淀的生成会使I2的氧化能力增强,可将Fe2+氧化。

回答下列问题:

(1)由AgNO3固体配制0.1 mol·L-1的AgNO3溶液50 mL,下列仪器(图3)中不需要使用的有 ________(写出名称),配制好的溶液应转移到________试剂瓶中保存。

(2)步骤1的实验现象是________;步骤2无明显现象;步骤3最终的实验现象是溶液中生成黄色沉淀, 。由此可知,步骤3反应的离子方程式为 。

(3)某同学在实验时漏掉步骤2,直接加入过量AgNO3溶液,也观察到与步骤3相同的实验现象。该同学推测溶液中还有碘的离子________(填离子符号)生成,并由此对I2氧化Fe2+产生了质疑。

(4)为了确证AgI的生成使I2的氧化能力增强而将Fe2+氧化,学习小组在上述实验基础上进行补充实验:分别取少量的 和步骤3试管中的上层清液于试管a和试管b中,往两支试管中加入过量的________,观察到的现象为________。

(二)结合探究实验,应用解题模型

【任务2】实验方案设计(写出所需的仪器、药品、具体的实验步骤)请学生根据表3中实验①的异常现象,写出实验①的实验方案,并猜想异常现象产生的原因,设计对应的实验方案。(提供的仪器:试管若干、滴管若干;药品:0.1 mol/L FeCl3溶液、0.1 mol/L FeCl2溶液、KSCN溶液、15% H2O2溶液、BaCl2溶液、稀盐酸)

学生按照自己课前设计的实验方案进行实验,教师巡视。

[师]实验①大多数同学能得到与题目相同的实验现象,但是实验②的探究结果就差距很大了,我们请几个小组来分享他们的探究结果。

[生](展示实验方案:表4)这是我们组的实验方案,实验①我们看到了题目中的现象。实验②我们的预期现象是试管a中产生刺激性气味的气体,可能是SO2,试管b中产生气泡,溶液不变红。但是在试管a中没看到预期现象,试管b中加入FeCl3溶液时产生大量气泡,加入KSCN溶液后,溶液变红了。

[师]请同学们结合他们的实验现象,从所用知识的合理性、方案的可行性来评价第一组的实验方案。

通过学生讨论,确定了实验①的方案是可行的,实验②中H2O2溶液未指明具体的用量,且方案未考虑到Fe3+对双氧水具有催化作用,实验方案不恰当。

[生](展示实验方案:表5)我们组实验①的操作和第一组相似,也得到了预期的实验现象。但是实验②中我们认为褪色的原因是SCN-被过量的H2O2溶液氧化成SO42-,所以我们设计的实验方案就是来检验是否有SO42-存在,结果看到了白色沉淀,说明我们的猜测是正确的。

[师]请同学们结合他们的实验现象从所用知识的合理性、方案的可行性角度来评价第二组的实验方案。

学生对表5实验方案进行评价。

[师]我们明确实验目的后,要注意药品的滴加顺序和用量,所以在文字描述时要明确指出试剂的滴加顺序和用量。而实验②是探究异常现象产生的原因,大家都能看到有气泡产生且血红色褪去的现象。

师生共同分析气泡产生的原因及检验气体方法、血红色褪去的原因,猜想气体可能是氧气,可用带火星的木条检验。溶液血红色褪去的原因是Fe3+或SCN-被消耗了,导致平衡逆向移动,血红色消失,只需证明溶液中还有没有Fe3+或SCN-即可。(学生修正实验方案并实施实验)师生共同归纳设计实验,强化实验过程中要注意滴加试剂的顺序和用量,并进行合理推测。

[师]同学们都总结得很好,在弄清实验目的、原理和方案后,还要注意一个容易被大家忽略的方面——表达的规范性。

(三)强调解题规范性,深化模型

【任务3】利用高硫铝土矿(主要成分为Al2O3、Fe2O3、SiO2,少量FeS2和硫酸盐)为原料,制备聚合硫酸铁铝[AlFe(OH)6-2n(SO4)n]的部分工艺流程如图5:

请补充完整测定产品中SO42-含量的实验方案:准确称取a g样品,_________,将沉淀置于坩埚中,灼烧至恒重,记录数据。(实验中必须使用的试剂:1 mol·L-1盐酸、AgNO3溶液、BaCl2溶液)

[师](逐一展示部分学生答题情况)请大家分析以下实验方案可不可行,分别存在什么问题。

①取样于烧杯中,先后滴入适量1 mol/L的盐酸和适量AgNO3溶液,待白色沉淀生成后且不再增加时进行过滤,在余液中加入适量BaCl2溶液,产生白色沉淀。

②加入蒸馏水溶解,再加入适量1 mol/L的盐酸,接下来往溶液中加入BaCl2溶液,静置一段时间后,过滤获得沉淀。

③加入稀盐酸酸化后,滴加BaCl2溶液至沉淀不再生成,过滤,再往滤液中滴加AgNO3溶液,过滤。

学生发言表达对三种实验方案的看法,师生共同归纳实验方案,文字描述的注意事项(浓度、用量、取什么样、操作的次数等),并给予表达的模板:取……,加入……,观察到……,说明……。展示参考答案:在样品中加入过量(或足量)1 mol/L的盐酸并充分搅拌,待其充分溶解后,滴加BaCl2溶液至不再产生沉淀,过滤,所得沉淀用蒸馏水洗涤2~3次;取最后一次的洗涤液,滴加AgNO3溶液,不出现白色沉淀。

课后采用评价量表(见表6)对学生本节课的学习进行终结性评价。

通过分析学生课后评价量表所得出的数据可知,学生在实验探究、自评和互评中对探究性实验的解题模型或流程有了进一步的认识,也有极少数学生对探究性实验依旧是“一头雾水”。

四、教学效果分析及教学反思

模型认知是化学核心素养的五大要素之一,也是深度复习的要求之一,通过模型建构可以帮学生深刻认识某一题型的特点和解题技巧。笔者认为,由于实验题考查范围广、类型多,每个人对实验题的解题模型都有自己的看法,本节课通过题目解构去建构解题模型,让学生了解模型建构来自于题目分析,但是建构的解题模型也仅仅是笔者自己的思考,存在着很多不足之处,需要进一步改进和完善。

高三的复习相对比较枯燥,长时间的题目训练容易使学生产生厌烦情绪。因此,在本节课中,笔者采用题目分析和实验探究相结合的方式,让学生“动静”结合,积极参与课堂活动。学生根据自己设计的实验方案进行实验,认识到实验方案设计时需要考虑目的、原理、所用的必备知识和关键能力等,让学生在“瞎做”中认识实验方案可行性的重要。实践和课后的评价都反馈出学生对自己完成的实验探究过程印象深刻。

通过请小组代表反馈实验结果并进行学生互评,得出合理的实验方案,学生再据此修正自己的实验方案,在实验探究中强化了对解题模型的应用,而不是让学生再完成一题进行巩固。通过探究性的实验和师生对话,分析实验方案及产生的现象;通过学生互评和教师点评,让学生认识规范表达的重要性,促进学生深度思考。同时,本节课采用课堂观察、提问、练习反馈等多种评价方式,将生生互评、教师点评渗透其中,不断反馈学生的课堂表现并及时调整教学内容,并将学生的表现性评价和终结性评价结合起来,促进教师的教与学生的学双向发展。

[参 考 文 献]

[1]杜淑贤.普通高中化学课程标准(2017年版)解读:中学化学真实情境研究与案例[M].上海:上海教育出版社,2019:118.

[2]中华人民共和国教育部.教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知[EB/OL].(2021-2-19)[2022-5-10].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A15/moe_776/s3258/202102/t20210208_513027.html.

[3]胡久华,罗滨,陈颖.指向深度学习的化学教学实践改进[J].课程·教材·教法,2017(3):90-96.

[4]陈新华.指向深度学习的高三化学深度备课[J].化学教育,2019(1):17-22.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:65-67.

[6]中国教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2020:24-25.

[7]郑木霞,陈新华.基于“教、学、评一致性”教学模型的构建:以“氯气的性质”为例[J].化学教与学,2021(11):47-52.

[8]李军.中学生化学实验探究能力评价体系的建构与实施[J].化学教与学,2021(9):2-6.

[9]黄顺红.“实验方案设计与评价”的高三化学实验复习:以化学平衡移动的复习为例[J].中小学教学研究,2021(5):51-56.

(责任编辑:姜显光)