开展科学探究 发展科学思维

作者: 张美婷 翁文龙 苏开灿

摘 要 科学探究和科学思维是《义务教育化学课程标准(2022年版)》核心素养内容。以“氧气的性质再探究”为例,通过“带火星的木条复燃的最低氧气浓度”和“物质燃烧剧烈程度的影响因素”两个探究问题,结合古代文化和科技、生活、科技前沿等有关氧气的应用,开展科学探究,发展学生的科学思维,促进学生核心素养提升。

关键词 初中化学 科学探究 科学思维 氧气性质 教学案例

科学探究是科学教育的重要组成部分。科学教育各学科初高中的新课程标准均将科学探究列为核心素养内容,且围绕学科课程提出了具体的学习内容和学业要求,并给出了教学提示。化学教育作为科学教育的一个重要组成部分,在科学思维培育中发挥不可替代的作用。义务教育阶段化学课程中的科学探究指学生积极主动地获取化学知识、认识和解决化学问题的重要实践活动,是培养学生核心素养的重要途径。科学探究的核心是科学思维。科学思维是在化学学习中,基于事实与逻辑进行的独立思考和判断,对不同信息、观点和结论进行质疑与批判,提出创造性见解的能力[1]。科学探究过程是思维与操作的统一体,探究过程设计必须以思维发展为起点和归宿,这才是科学的、真实的科学探究过程,才能促进学生核心素养的发展[2]。

科学思维是隐性的,其形成是缓慢的,需要在教学过程中不断创造科学探究实践活动机会,借助知识的习得与应用来逐渐发展学生的科学思维[3]。科学探究即是化学课程的主题内容,也是学习方式,需要落实到各个主题的学习中。除了要完成课程标准中规定的“学生必做实验及实践活动”以外,在教学中教师还要积极地设计能够支持学生开展探究性学习的化学教学活动,让学生亲历和体验探究过程,有意识地运用科学方法认识物质及其变化的本质,形成一定的科学推理能力,发展科学思维能力和创新意识。初中化学如何开展探究教学,发展学生的科学思维,是新课改背景下研究的重要课题。本文以“氧气的性质再探究”为例,创设真实的问题情境,引导学生开展以化学实验为主的探究活动[4],探索基于科学思维发展的科学探究模式。

一、教材解读与学情分析

本课题是在完成氧气性质的学习之后开展的科学探究课,旨在深化对氧气性质知识的认识,初步从定性视角转入定量角度认识氧气的性质,让学生体验科学探究的过程,发展科学探究能力,培养科学思维和创新意识。学生已掌握仪器、药品的基本操作与取用;知道氧气能支持燃烧,初步学会了对化学反应现象进行观察、记录、分析并得出结论;初步认识控制变量法和对比实验思想;了解了实验室制取和收集氧气的方法。但是学生对化学实验的认知是在教师的引导下进行观察与分析,还没有完整地经历与体验自主探究过程,对科学探究的基本流程还缺乏系统的认识,科学思维的形成还需不断培育。

二、教学目标

1.通过探究带火星的木条复燃的最低氧气浓度和影响物质燃烧剧烈程度的因素,了解控制变量法、对比实验、定量研究等科学探究的方法及思路。

2.在实验探究中增强合作交流意识,学会有序地观察、规范地概括与表达,养成证据推理意识,形成科学思维。

3.了解氧气在生活、生产中的应用,增进对氧气性质的认识和化学反应本质的理解,感悟化学知识的价值。

三、教学流程

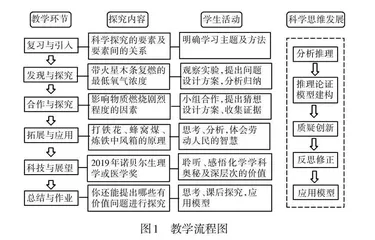

本节课以氧气的性质再探究为主线,通过创设真实的探究问题,引导学生主动思考,积极探索,在探究实践中发展学生的科学思维,设计的教学流程如图1所示:

四、教学过程与意图

(一)复习与引入——为开展科学探究和学习新知做铺垫

最近发展区理论强调,教学要关注学生的已有知识与经验。通过复习科学探究的要素和氧气性质,巩固学过的知识,明确本节课的学习内容,为开展科学探究和学习新知做铺垫。

[学习寄语]同学们,科学探究是一种重要的学习方式,是认识和解决化学问题的重要实践路径。本节课我们将以氧气的性质再探究,带领大家进一步认识科学探究的思路,培育严谨求实的科学思维。

[复习巩固]科学探究的要素及各要素间的关联,如图2所示:

[复习提问]氧气有哪些主要性质和用途?

[生]氧气能支持燃烧和供给呼吸,具有氧化性。

(二)发现与探究——引发质疑与创新,激发探究欲望

认知心理学认为“熟悉+意外”是激发好奇心的公式。在前面的学习中,学生已经知道氧气能使带火星的木条复燃,而通过教师的演示实验,学生感受到很大的认知冲突,自然地对现象的本质展开分析推理。引发学生的质疑,激发学生的探究欲望。

[展示]一瓶氧气。

[思考]这瓶气体是氧气吗?如何检验?

[生]将带火星的木条伸入瓶中,若复燃,则该气体是氧气。

[教师演示实验]将带火星的木条伸入集气瓶中,观察到复燃现象后,引导学生继续观察将带火星的木条反复伸入集气瓶中的现象。

[生1]前四次带火星的木条均复燃,最后一次没有复燃。

[生2]最后一次木条虽然没有复燃,但是火星更亮了。

[思考]为什么最后一次伸入时带火星的木条没有复燃?

[生1]瓶内氧气消耗完了。

[生2]应该是氧气不断地被消耗,浓度降低了。因为最后一次火星更亮了,说明瓶中还有氧气,只是浓度变小了。

[思考]依据这一实验现象,你能得出什么结论或提出什么问题?

[生1]带火星的木条复燃与氧气的浓度有关。

[生2]使带火星的木条复燃的最低氧气浓度是多少?

[实验探究1]带火星的木条复燃的最低氧气浓度是多少?

[讨论1]如何收集不同浓度的氧气?

[生1]排水法收集,将集气瓶体积十等分,再按瓶中水与空气体积比为1∶9,2∶8,3∶7,……,9∶1分别收集9瓶不同浓度的氧气,排出的水的体积即为收集到的氧气体积,再分别伸入带火星的木条检验,观察现象。

[生2]利用中间取值法。先按瓶中水与空气体积比为5∶5收集一瓶氧气,用带火星的木条检验,若复燃,则按氧气浓度较小的比例收集气体再检验,即按4∶6,3∶7,2∶8,1∶9分别收集不同浓度的氧气。反之,则按氧气浓度含量更高的比例收集气体再检验。

[学生评价]方案1需要收集9瓶气体,药品用量大、操作繁琐;方案2只要收集5瓶气体,较节约药品,实验操作较简便。

[讨论2]如何计算氧气的体积分数?(经测量,集气瓶中空气体积为150 mL)

[生]氧气的体积分数 = [收集的O2体积+空气中O2的体积瓶中气体的总体积×100%]

[小结]经过讨论,确定按方案2收集不同浓度的氧气,分别用带火星的木条进行实验,记录实验现象于学案中(见表1),分析可得出使带火星的木条复燃的最低氧气浓度范围为44.7%~52.6%。

[师]本实验只是粗略地进行定量测量,若要得到相对更准确的浓度范围,可在此氧气浓度范围内再细化并按以上方法进行实验探究。

设计意图:在教师的引导下,将探究问题分解为两个有逻辑关联的问题进行分析推理。学生设计实验方案,对方案进行评价、优化,并通过实验验证自主设计的方案。学生能充分体验到实验探究的乐趣与成就感。在设计、表达与交流、评价的过程中,学生学会定量研究,敢于对不同观点进行质疑,并提出创新性见解,学会通过量表方法建构研究历程。在探究学习中,学生的科学思维得到进一步发展。

(三)合作与探究——培养学生模型建构、推理论证的科学思维

结合学生的已有知识和生活经验,通过设置驱动性问题,采用小组合作学习的形式,让学生提出猜想,设计实验,并进行实验,获取证据,体验科学探究过程,进一步认识利用控制变量法进行研究的真谛。培养学生模型建构、推理论证的科学思维。在表达与交流中,学生的科学思维得到外显,学生敢于分享、学会倾听、互相交流心得,思维的严密性逐渐完善。

(过渡)从以上实验探究结果可以发现,氧气浓度会影响燃烧的剧烈程度。你认为影响物质燃烧剧烈程度的因素有哪些?请以小组为单位,利用提供的药品和器材分组开展实验探究,并将方案设计等填写在学案中。

[实验探究2]探究影响物质燃烧剧烈程度的因素有哪些?

药品与器材:铁丝、铁丝绒、木块、木屑(俗称刨花)、木炭、镁条、蜡烛、2瓶氧气等。

[小组汇报]各个小组代表汇报,组员补充完善。师生共同评价得出了较合理的实验方案(选取部分报告展示,见表2)。在汇报中,小组分享了一些实验失败的教训,吸取了其他小组的成功经验,对实验探究流程有了更清晰的认识。

(四)拓展与应用——发展辩证唯物主义世界观,增强文化自信

新课标的课程目标要求能从物质及其变化的视角初步分析、解决一些与化学相关的简单的实际问题,发展辩证唯物主义世界观。通过国家级非物质文化遗产——打铁花、生活中的化学及古代冶铁技术,让学生理解科学本质,感受劳动人民的智慧和化学知识的价值,增强学生文化自信。

[播放视频]航拍中国(第三季)·山西——泽州打铁花(国家级非物质文化遗产)。

[思考]打铁花的原理是什么?

[生]高温铁水洒在城墙上,洒落成细小液滴,与氧气的接触面积大,充分反应而产生剧烈的燃烧。

[投影]煤球、蜂窝煤和煤炉灶等图片。

[思考]将煤块制成蜂窝煤的优点是什么?

[生]增大了煤与氧气的接触面积,使燃料充分燃烧,提高燃料的利用率。

[投影]《天工开物》中的我国古代炼铁图、风箱实物、现代的电力鼓风器等图片。

[师]中国古代高超的冶铁技术,很大的功劳得益于风箱的使用。风箱可以提供充足的氧气,使燃料充分燃烧,为冶铁提供了高温条件。

(五)科研与展望——挖掘学科深层价值,感受学科魅力

通过科技前沿的介绍,引发学生思考化学与生活、社会、科技的关系,挖掘化学学科更深层次的价值,让学生感受化学的无穷魅力,培养学生为推动科技发展和社会进步而勤奋学习的责任感。

[师]氧气能支持燃烧,还能供给呼吸,与我们的生命活动息息相关,但长期以来人们一直不清楚我们身体的细胞如何适应氧气水平的变化。威廉·乔治·凯林(William G. Kaelin)、彼得·约翰·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe)以及格雷格·塞门扎(Gregg L. Semenza)三位科学家经过大量的科学实验研究发现了“细胞感知和适应氧气变化机制”。他们从分子水平上阐明了在常氧和低氧环境下人体细胞如何感知氧气变化并做出调节的机制,为我们了解氧气水平如何影响细胞代谢和生理功能奠定基础。这个发现也为抗击贫血、癌症和许多其他疾病的新策略铺平了道路。因为这个研究,他们获得了2019年诺贝尔生理学或医学奖[5]。有关氧气的性质还有着很多未知的奥秘等待着我们去揭开谜底。

(六)总结与作业——建构可迁移的、科学探究学习的思维模型

梳理本节课的学习思路,建构可迁移的科学探究学习的思维模型。课堂学习时间有限,如果学生在课后甚至日常生活中仍能保持好奇心,养成观察与思考的习惯,才是教学最希望看到的结果。因此每节课的最后不应只是个句号,而应是新的问号。用课后作业的设计在学生心中埋下探究的种子,鼓励学生积极思考与探索,让学生像科学家一样去思考、研究。

[引导归纳]本节课,我们以氧气的性质为研究对象,进一步认识了氧气的性质,揭示了生活、生产中有关化学反应的本质,得出了科学探究学习的思维模型(见图3)。

[总结]科学探究的基本思路是利用科学的方法习得化学观念,理解科学本质,学会知识迁移与应用,创造更美好的未来。

[师]学完本节课,你能提出哪些问题?请设计好你的探究方案,合理的方案可申请到实验室进行研究学习。

五、反思与感悟

(一)开展科学探究是课堂教学落实立德树人根本任务的主要途径

化学课程是义务教育的重要组成部分,承载着课程育人的基本目标。科学思维是核心素养的核心,科学思维能力是能力的核心,是创造力的基础。研究学生科学思维能力的发展与培养对创新人才培养具有重大意义。新课标提出开展实验探究是化学科学研究的基本方法,是培养学生科学思维的主要途径。通过对熟悉而又陌生的氧气性质的再探究,利用真实的问题情境,驱动学生的探究兴趣。在解决问题过程中,学生初步学会运用定量研究、控制变量等科学方法,基于实验事实进行科学推理。学生的质疑能力、批判能力和创新意识均有提升。

(二)开展科学探究课堂教学是“双减”政策背景下的应然要求

“双减”政策对课堂教学提出了新的挑战,如何提质增效是教师亟待思考的问题。学习金字塔理论认为“讨论”“实践”“教授他人”是主动学习,其学习效率远高于“听讲”“演示”等。本课通过探究“带火星的木条复燃的最低氧气浓度”和“物质燃烧剧烈程度的影响因素”两个问题,充分调动学生学习积极性,让学生在“做中学”“创中学”,并进行充分交流与展示,一定程度上实现了课堂的转型。学生在解决真实问题的过程中,巩固了已有知识,深化了对氧气性质的认识,提升了科学探究能力,发展了科学思维。

[参 考 文 献]

[1]中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:6.

[2]王磊.基于培养学生高级思维和创新能力的化学探究教学发展趋势[J].化学教育,2014,35(7):7.

[3]保志明.创建“让我们一起想”的科学思维课堂[J].江苏教育,2020(43):76.

[4]严志烨,黄华文.大概念统摄下的高中化学微型实验主题式教学:以“二氧化硫的性质”为例[J].中小学教学研究,2022,23(5):13-18.

[5]燕宇.2019年诺贝尔生理学或医学奖[J].生理科学进展,2019,50(5):325.

(责任编辑:姜显光)