聚焦问题解决过程 发展学生高阶思维

作者: 史厚勇

摘 要 高阶思维是社会发展的需要,也是数学教学的重要目标之一。在教学中,教师要聚焦学生问题解决的过程,引领学生由表及里、由点成体、由浅入深、由窄到宽、由单到合,促进学生思维的进阶,培养和发展学生高阶思维。

关键词 问题解决过程 数学思维 高阶思维

《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出“数学为人们提供了一种理解和解释现实世界的思考方式”[1]6。这种思考方式本质上是“数学的思维”。根据布鲁姆的教学目标分类,学生的数学思维分为六个层次:“记忆”“理解”与“应用”属于低阶思维,“分析”“评价”和“创造”属于高阶思维。随着社会的发展,高阶思维已成为培养新型人才的具体要求,也是数学教学的重要目标之一。然而,我们的数学教学常处于低阶思维水平,教师对于在较高认知水平的心智活动的引导相对匮乏,这可能会阻碍“数学在形成人的理性思维……中发挥……的作用”[1]1。同时,教师在评价学生对数学知识的理解掌握程度以及能否形成一定的数学能力进而达成数学素养提升的目标时,往往以分值作为主要标准来衡量,片面评价出学生的数学学习品质、学习效率和数学素养的达成度。笔者尝试聚焦学生问题解决过程,引领学生思维从低阶思维向高阶思维转变,让学生有更多机会和时间去经历“高阶思维水平”的挑战,真正实现用数学的思维思考现实世界。

一、改进过程,引思维由表及里

学生的学习过程是学生思维不断自我构建和完善的过程。学生对数学知识的理解、掌握以及问题的解决隐藏于学生思维深处,很难“外化”于“可见”层面。教师要以数学核心素养为统领,挖掘数学素材背后的价值和思想,由表及里,逐步将学生思维前行过程推进到“显性”层面,引导学生追溯知识的本质和内核,从“隐藏”向“可见”转变,引领学生学会数学思维。

(一)“隐形变显性”,让数学思维可视化

1.呈现问题解决过程,发现思维的盲点。例1:苏教版小学数学五年级上册“求商的近似数”练一练第二问:每套衣服用布2.2米,30米布可以做多少套这样的衣服?

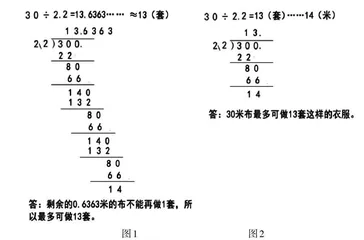

教材的编写意图很明确,即通过除法竖式运算,学生发现在竖式上重复出现余“14”“8”和商“63”,可以推断出商是无限循环小数,而且循环小数部分是“63”,若“四舍五入”取近似数显然不符合生活实际,从而突出了必须的、合理的、以生活实际为依据的“近似商数”。学生在第一次解决这样的问题时,呈现出如下的解答思路,见图1和图2:

初看学生的解答过程,似乎没有什么问题,结论也是正确的,也达成了教学目标。但仔细观察,学生的思维过程显然是有问题的。通过“外化”的除法竖式,我们发现:第一种解法(图1)将商的小数部分“6363”错误地理解为剩余布的米数;第二种解法,学生用竖式除到个位后发现有余数,没有继续除,可以看出学生的思维中有“余下的布不够再做一套童装”,这是可贵的,但把余数“14”错误地理解为“剩余14米布”,忽略了“剩余的14米”是由于运用“商不变的性质”得到的结果。如果没有除法竖式的呈现,没有关注竖式中的余数及单位,只看结论,我们就无法获知学生思维深处真实的思考过程。因此,学生对这类题的认识思考是不是和结论一样都是正确的,这是值得我们深思的问题。

2.改进过程,思维可视化。为帮助学生真正达到对数学过程的理解,我在题目上作了以下几点改进,突出了对过程的思考:

每套衣服用布2.2米,30米布可以做多少套这样的衣服?解决过程如下,你能读懂吗?

此题改变后,引导学生把重点放在对除法竖式运算过程的实际意义的理解上,放在读懂思考方法上:

第一步:明确“商不变规律”的运用。通过将2.2扩大成整数22,把30 ÷ 2.2转换为300 ÷ 22,即将“30里面有几个2.2”的除法意义迁移至“300里面有几个22”,让学生明确之所以这样转换,其本质上运用了“商不变的规律”。

第二步:进一步理清转换后的商和余数的真正意义。学生运用“商不变规律”得出商的整数部分后余数是“14”,这是思维的第一关键点,这里的“14”是经过“商不变的规律”变化后的结果,即扩大了原数的10倍。此时,要回归“14”的实际意义,即13套衣服做好后,还剩下1.4米的布料。这里的“14”对应的是“1.4米”,也就是“14分米”,而不是14米。从这里学生可以理解出1.4米的布不足以再做一套衣服,所以到此处就不用再继续除,结束解答,完成思考。绝大部分学生会在竖式“14”后面添“0”继续除,这是思维的第二关键点,这里的“14”转化成“140”,其实际意义是“1.4米”转化为“140厘米”。

通过对问题解过程的改进,将学生解题思维“可视化”,深化了学生对问题解决过程的理解。在对两个关键点的思考中,学生不仅把握住解题过程中每一步的实际意义,而且形成了“当除到整数部分‘14’后,不需要继续除”(即余下的布不能够再做1套童装,直接舍去)的解决问题的优化策略,使学生既理解了根据实际需要取商的近似值,又理解了知识点的本质,学生的数学思维由浅层向深层进阶。

(二)常态到规律,构建数学模型

1.呈现问题解决过程,寻找共通之处。例2:A市出租车计费方法如下:3km以内10元,超过3km的部分,每千米1.5元(不足1km按1km计算)。王叔叔打出租车行驶里程为8km,需要付费多少?

解答以下这样的习题,学生在解题过程中解题思路呈现出多样化的特点。

方法1: 方法2:

方法3: 方法4:

学生答完后,老师引导学生再观察一下他们的解答过程,发现这个问题有多种的解题思路,但解答过程都是由两部分组成,即不超过3km的收取基准价和超过3km的收取超量价,也就是“基准价 + 超量价 = 总金额”,与数学结构“部分 + 部分 = 总数”相类似,从数学结构上看二者具有共通之处,都是求两数之和。

2.总结规律,构建数学模型。此时,教师引导学生联想生活中的电费、水费、停车费、个税等也具有类似的数学结构(如图8),可以运用相同的解题模型进行思考,从而构建解决此类题型的数学模型(见图9)。

回顾学生问题解决过程,学生最初的思维起点是单一的,从知识的浅层出发用直观的数学语言来表达,但思维的表达方式却又是多样的,呈现出问题解决方法的多元化。教师要重视和关注学生的这种多元表达,从多元表达背后看清学生思维结构,引领学生概括出数学知识的结构,由表及里指向数学本质,并逐步将现实的生活问题还原成抽象的数学知识,给予“生活问题”数学意义,从而实现“生活问题”个性化解决向“数学问题”模型化解决转化,引导学生的思维进一步向高阶思维发展。

二、层层推进,引思维由点成体

美国教育家杜威认为:一次完整的思维一定包含两种运动,即包含归纳——一种观察到的或者想到的特殊思考,又包含演绎——从一个整体出发,回过来去思考那些具体的事实[2]。学生思维的成功与否,不能仅仅着眼于数学问题解决的结果,还应在于学生思维过程的“点——线——面”的层层推进,在于“点动成线,线动成面,面动成体”的归纳构建,把思维过程中的每一个点、每一条线、每一个面串联起来,只有将学生所获得的知识点连成线、形成面、促成体,学生所获得的知识才不会支离破碎变成孤立的专题,而是形成有机的知识的整体。

1.呈现问题解决过程,找到问题的核心点。例3:苏教版小学数学五年级上册练习二第17题,见图10:

学生通过观察,感知到平行四边形的底和正方形的边长相同(是同一条线段),再通过对比发现平行四边形的高与正方形的另一条垂直边长也为同一线段。以此得出结论:正方形边长对应了平行四边形的底和高。于是,将二者的面积关系进行“等底等高”的关联。

此题的呈现,突破平行四边形底和高的“固着化”思维,形成了即使两个形状不同的图形,如果“等底等高”,那么这两个图形面积就相等的认知,从而把握住“等积变形”这一核心点。

2.问题变式层层推进,引思维由点成体。一是建立平面图形的整体结构意识。在把握住“等积变形”这一核心点后,教师还可以呈现三角形与三角形之间(图11),梯形与梯形之间(图12),平行四边形、三角形与梯形之间(图13)的三种变式“等积变形”,引导学生深入观察思考,逐步形成三角形与三角形等底等高、梯形与梯形面积相等、多个平面图形的面积相等的“等积变形”,促使图形之间形成关联,“等积变形”的核心点在平面图形中得到延伸,从而帮助学生建立起平面图形间的整体结构意识。

二是由面到体培养发散性思维。教师在平面图形基础上,还可以进一步引发学生的发散性思考,将“等积变形”进一步发散拓展至立体图形领域,诸如圆柱、圆锥体积公式推导的“等积变形”,不规则物体体积转化成规则物体体积的“等积变形”等。同时还可以拓展至代数领域,诸如代数运算律的“等积变形”、积不变的性质等。学生的思维在“等积变形”这一核心点的引领下,从平行四边形与正方形的“等积变形”,到平面图形的“等积变形”,再到立体图形的“等积变形”,最后到“等积变形”的代数领域,从基础的“点”走向脉络的“线”,形成立体的“面”,层层推进中不断丰富学生“等积变形”的表象,学生的思维广度和深度不断增长。

3.设计串联问题,强化思维训练。教学中教师要以“联系”理念组织教学,关注前后知识之间的联系。在习题设计上,教师更需要以“联系”的理念来呈现习题,以思维“线”串通各个思维“点”,促进学生思维的持续生长,体现知识脉络的整体性和一致性。

例4:我们曾经用下面的方法解决了求三角形面积的问题(如图14)。有这样的经验,你能求出图15中这个几何体的体积吗?把你的想法画出草图并列式计算。(单位:厘米,π取3.14)

例5:品品想乘法有分配律,是不是除法也有分配律呢?让我们一起来探索吧。

(1)(A + B) ÷ C与A ÷ C + B ÷ C相等吗,请举个例子试试。

(2)生活中的例子:五(1)班有男生20人,女生24人,乘船游西湖,每条船乘坐4人,一共需要多少条船?(用两种方法计算,验证是否相等)

(3)调换位置后,C ÷ (A + B)与C ÷ A + C ÷ B还相等吗?请举例验证。

例4将平面图形的核心点“转化”与立体图形解题的关键点进行了关联,为学生搭建起解题思维的桥梁,促使学生的认知水平走向“识记”、走向“理解”,形成整体建构。例5是学生在运用乘法分配律进行简便计算时,混淆了乘法分配律的本质导致出现了除法分配律的潜意识错误思维。学生在解题过程中,经历了猜想、计算、验证、探索等过程,发现两个数的和除以一个的数结果与两个数分别除以同一个数的商相加后的结果相等,得到(A + B) ÷ C = A ÷ C + B ÷ C,然后再结合生活实际情境问题进行验证,依旧得出同样结论。至此,如果学生从分数除法转化成分数乘法的角度进行思考,就会发现“除法分配律”其本质依旧是乘法分配律,学生对乘法分配律的理解就会更加深刻。接着,学生再将数据调换位置后,再经历猜想、计算、验证、探索等过程,发现C ÷ (A + B)与C ÷ A + C ÷ B并不相等。此时学生的思维陷入混沌中:为何出现两种截然不同的结论,是什么引发结论的大相径庭?学生再次经历比较发现:是除数发生了本质性变化。

学生通过对例4的问题解决,思维的灵活度得到提升,转化思想在学生思维深处能够深入扎根、生长;通过例5对“除法分配律”的探寻和验证,学生的认知从特殊走向一般,乘法分配律的知识结构也从零散走向整体,对乘法分配律的理解从散点走向通透,学生的数学思维在“串联”中更具深刻性,思维的立体感更强。

三、动态发展,引思维由浅入深

动态思维是根据不断变化的环境、条件,对事物进行调整,以达到优化思维目标的一种运动、调整、选择,优化思维活动的思维程序、思维方向的改变[3]。学生的学习过程其实质就是经验再改造、再积累、再改造的循序渐进过程。教师要通过观察、操作、类比、分析、归纳等数学学习过程,从动态发展的角度去体会。在数学学习活动中,教师要将学生隐性的经验可视化,实现知识应用和认知的延伸,发展和培养学生的动态思维。